東洋思想流の組織運営のコツ

こんばんは🌙

私はいまコテコテの日本企業で「中間管理職」をやっております。部下は7名おり、20代の若手から50代のシニアまで幅広い年代が揃ったチームなのですが、たいへん恵まれたことに全員とても優秀です。いつもしっかり将来を見据えながら仕事を進めてくれるので、私が出る幕はあまりありません😅

そんな恵まれた組織を運営していくのも中間管理職に与えられた役割なのですが、私が組織運営していく中で意識的に取り入れている東洋思想の考え方をご紹介します。

それは「陰陽」です。

※ちなみに「陰陽」は「いんよう」と呼びます。安倍晴明とかで有名な「陰陽師」の「おんみょう」じゃないです。

陰陽論とはなにか

陰陽とは、古代中国発祥の「世界の捉え方」の一つです。「陰陽論」ともいいます。

陰陽論の考え方を一言でいうとすれば

「この世界のあらゆるものは、"陰"と"陽"で成り立ってるんだよ」

ということです。

って思いますよねフツー笑🤣

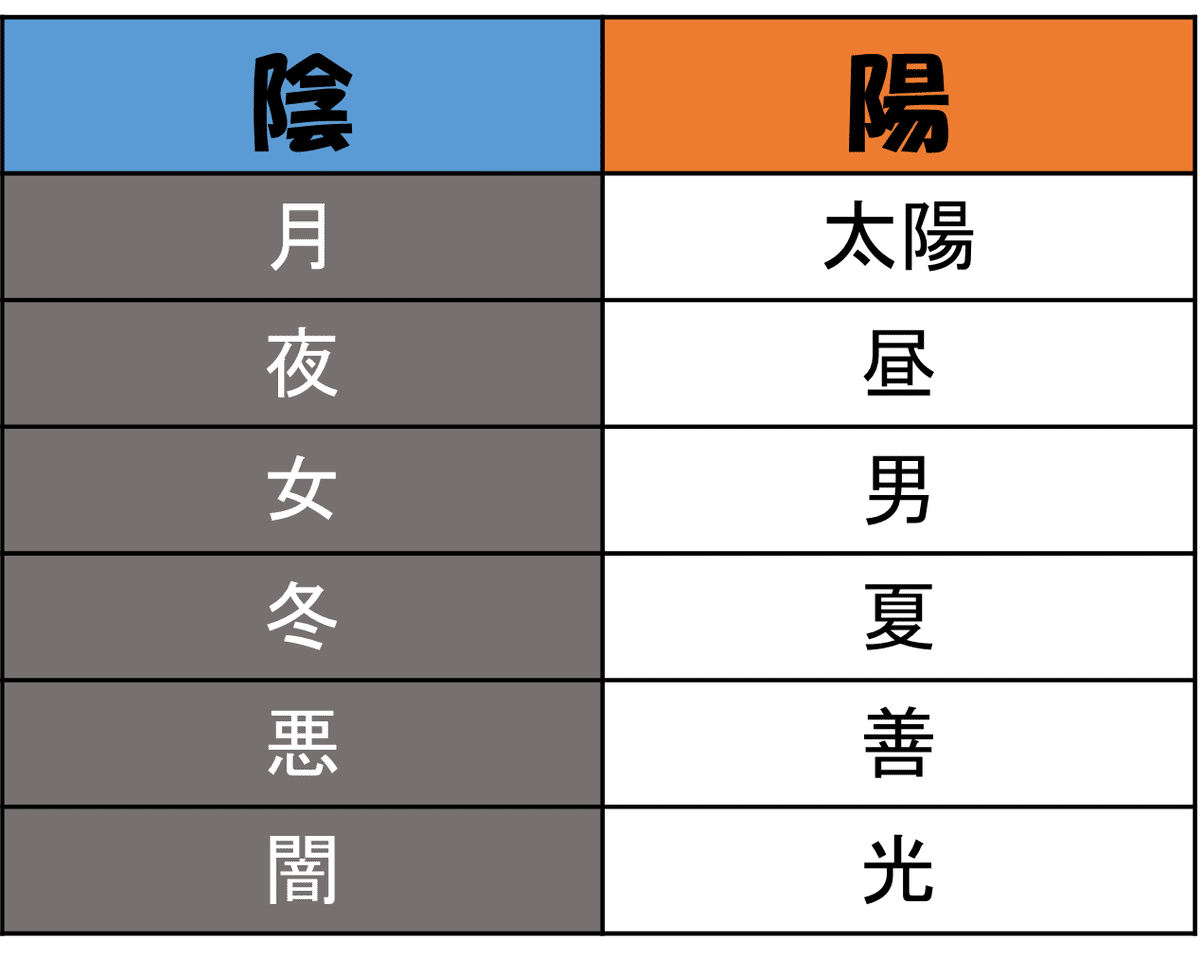

ご承知の通り、太陽と月、昼と夜、男と女、夏と冬、善と悪、光と闇・・・この世界にはありとあらゆるところに「陰と陽」の関係性があります。

そんなことは誰だって感覚的にわかっていることで、子供だって知っています。

そんな誰でも知っていることが組織運営にとても役立っています。

陰と陽について

一般に、2つの対立要素で世界を認識する見かたのことを「二項対立」とか「二元論」と呼びます。

その意味でいえば「陰陽論」も「二元論」です。

でも「陰陽論」はただの「二元論」ではありません。

まず「陰」と「陽」それぞれの考え方を簡単に説明します。

「陰」とは「内側に向く働き」のことです。縮小とか収縮とか蓄積とかそういったものが「陰」です。

一方「陽」は「外側に向く働き」のことです。拡大とか発展とか発散とかそういったものが「陽」です。

さっき例示した要素をそれぞれ「陰」と「陽」に当てはめるとこんな感じでしょうか👇

ここまでは「まぁわかるけど? (で、それが何?)」って感じですよね笑

陰陽論のスゴさはここからです。

「変化」を前提とした動的二元論

「陰陽」の考え方を図式化するとこうなります👇

「あ、このマーク見たことある!」という方もいるかもしれません。

これは太極図といって陰陽論を図式化したものです。

図の黒い部分を「陰」、白い部分を「陽」だとみてください(逆でもいいんですが)。

ここからが重要なのですが、陰陽論は以下の考え方を前提としています。

「陰 極まれば 陽 となる」

「陽 極まれば 陰 となる」

これを図にするとこういうことです👇

この図だけだと意図が伝わりづらいかもしれないので、アニメーションで表現してみます👇

陰陽論の最も重要な特徴は、時間経過による「変化」を前提としているところにあります。

いってみれば「動的な二元論」といえます

では「静的な二元論」がどういうものかと言えば、こうです👇

この「静的な二元論」には、陰陽論の「陰極まれば陽となる/陽極まれば陰となる」のような時間経過による「変化」の概念はありません。

「変化の概念がない」ってことは、つまりこういうことです。

いったん「陰」に分類されたら、それは未来永劫ずっと「陰」

いったん「陽」に分類されたら、それは未来永劫ずっと「陽」

図にするとこんな感じ👇 (図にする間でもないですが…)

どっちが正しいの?

という問いは「ナンセンス」だと思います。

なぜかというと、世の中には両方あった方が都合がいいからです。

例えば、

「静的な二元論」は「シロクロをはっきりつける」という考え方であるのに対し「動的な二元論」は「グラデーションと時間経過で考える」です。世の中には0か100か、シロかクロかはっきりつけた方がいいことはたくさんありますが、中にはシロクロ決着をつけず時間経過による状況の変化を待った方がいいことも多々あります。とくにビジネスパーソンなら体感的に理解できる真理ではないでしょうか。(ありますよね?🤣)

また、

「静的な二元論」は「矛盾」を許容しませんが「動的な二元論」は「矛盾」を許容します。

太極図をもう一度見てみましょう。

陰(黒)の中に陽(白)があり、陽(白)の中に陰(黒)があるのが分かるでしょうか?

ルールや規則が矛盾を許容してしまうと社会が大混乱に陥ります。でもご承知の通り、実際には世の中は「矛盾」に満ちています。男性の中にも女性の部分があり、逆もまた然りです。正義の中にも悪の部分があり、逆もまた然りです。どちらかが100%陽でどちらかが100%陰「でなくてはならない」と矛盾を許容しないのは、あまりに現実的ではないと思います。

とはいえ、一般的な傾向としては「静的な二元論」の方が優勢だと思います。かくいう私も学生の頃は「矛盾がある状態」に強いストレスを感じましたし、なんでもシロクロはっきりつけないと気が済まない性格でした笑😅

今思うと学生時代にコンピュータサイエンスを専攻していたのも、ゼロとイチで全てが表現できるコンピュータの世界に魅力を感じていたからです。

その後社会人になってロジカルシンキング(MECE)、マーケティング、品質管理など、ありとあらゆる分野で「静的な二元論」による思考法を叩き込まれてきました。

でも東洋思想に出会ってからはちょっと世界の見え方が変わりました。とくに陰陽論を通して改めて世界を見渡すと、性差(LGBT)の問題、地域格差の問題、テロとの戦い、量子力学など「動的な二元論」でも見た方がよさそうな事柄があることに色々気づきました。

陰陽論を組織運営に活かす

さて、前置きが超長くなりましたが、この陰陽論を組織運営にどう活かすのか?というのが本記事の主旨です。

いま私が中間管理職として意識していることは

「陰と陽のバランスをとること」

これだけです。

「これだけ?」と思うかもしれませんが、超重要です。

具体的に「陰と陽のバランスをとる」とはどういうことか。

1) メンバーの陰陽バランスをとる

メンバーにはそれぞれ個性があります。例えば、内向的で職人肌、沈思黙考型のメンバーは陽より陰が強いです。逆に外向的で人とのコミュニケーションに長ける、行動力があるメンバーは陰より陽が強いです。なので、仕事を任せるときは必ず陰と陽のバランスが合うように組ませます。これが「陽と陽」あるいは「陰と陰」のようにどちらかに偏るとうまくいきません。

このバランスを取るには、日頃からメンバーと会話し1on1などの場でも定期的に「陰」と「陽」の状態を確認する必要があります。人によってスパンは違うものの、時間の経過とともに陰と陽はいつか必ず入れ替わるという前提で捉えるのが重要だと考えています。

「あ、コイツは陽キャだな🤔」

「あ、コイツは陰キャだな🤔」

と、勝手に固定してしまうのは最も避けるべきことと戒めております。

2) 仕事の陰陽バランスをとる

メンバーの個性だけでなく、仕事にも当然「陰」と「陽」があります。私の場合はソフトウェア開発が仕事なので、最近は1年を上期と下期の2つに区切って上期を「陽」のフェーズ、下期を「陰」のフェーズとして年間の計画を立てています。

「陽」は発展・拡大なので、とにかく市場リリースを最優先にした活動をします。「陰」は充実・縮小なので市場リリースは減らし、新しい技術の調査や獲得、技術的負債の解消など、次の「陽」に向けた仕込みを優先した活動をします。ずっと陽の仕事を続けさせたり、ずっと陰の仕事を続けさせるのはメンバーへの負担も大きいと感じます。

他にも、人事、プロセス、予算、経営方針などあらゆるところに「陰」と「陽」が見えてくるので「いま陰と陽のどちらにあるか?」と「陰または陽が極まるのはいつか?(=反転するのはいつか?)」を周囲の観察や過去の実績をもとに予測することで、少しでも必要なアクションを早めにとることができます。

なお「陰陽論」の詳細については、以前こんな記事を書いてますのでこちらもどうぞ!

おまけ:陰陽論と陰陽師

この太極図は東洋発祥文化のあちこちで見かけますが、私が初めて太極図と出会ったのは伝説のB級ホラー映画「霊幻導士」です笑

「道士」というのは古代中国で生まれた「道教」の司祭みたいなもので、太極図はとくに儒教や道教文化の文脈でたくさん登場します。仏教や禅に陰陽論はありませんが、神道は陰陽論との絡みがあります。それが陰陽道です。元来の神道に陰陽の考え方はないのですが、道教が日本に伝わり神道と交わって生まれたのが陰陽道です。(陰陽道では陰陽に五行を加えた陰陽五行で語られることが多いようですが)

おしまい。