【LINEコラム】前週の続き!血管の老化を防いで大病知らずな身体をつくるストレッチ&筋トレ 7選(2022.10.31配信)

こんにちは。

個別×本質的な健康づくりで働く人のQOL向上をサポートするライフデザインファシリテーターの丹後友里です(@tanchan0630)。

明日から11月ですね。

明日から11月ですね。

大事なことなので2回言ってみました。

月日が経つのはあっという間ですね(年々時間経過のスピードが早くなっている気がします)。もう少しで冬本番になるわけですが、今冬も昨年と同じようにかなり冷えるとか。そこで皆さんにお伝えしたいのが、

1年で最もケガが治りにくい時期というのが『冬』だということ。

寒さで身体が縮こまるため、ケガをすると患部を守ろうとしてより硬くなるため、治療効果が薄くなりケガの状態が長引きやすくなるのです。そんな冬をケガや不調知らずで冬を乗り越えていくには、『秋の身体ケア』が最も重要です。

今週のコラムでは、先週紹介した『血管に優しい運動』の続編として、

【 血管の若返り運動おすすめ7選 】

について紹介していきます!

こちらの運動は血管も含めてさまざまな方面にも効きますので、ぜひお試しください!

先週のコラムはお読みいただいている方はおわかりかと思いますが、先週の内容をざっくり振り返るとこんな感じです。

◎『血管がもろくなって死ぬ』人は

ガンと同じくらいいる

◎血管がもろくなって死ぬ理由をざっくり言うと

①『血管の柔軟性が無くなる』

(=血管が硬くなる)ことで

血液の流れが緩やかになる

→『血栓』ができて詰まることがある

②『血管の壁』が薄くなって膨れ上がることで

血液が流れ込む

→ 滞留する → 壁が圧に耐え切れず破裂

⇩

だから血管を柔らかく丈夫にするための習慣を!

そこで先週は有酸素運動、柔軟運動、筋トレ、生活動作など何がどれくらい良いのかについてお伝えさせていただきました(詳細は先週のコラムをご覧ください)。

今週はそれに加えて具体的な運動方法について紹介していこうと思います。ぜひお仕事の合間などにでもやってみてくださいね。

はい、では具体的にどんな運動をどう意識して行えばいいのか、まずはこちらの図で運動時のポイントをご確認ください。

運動って、やれば効果出ると思っていませんか?そうではないんです。

物事には『用法用量を守って正しく使う』ということがあります。ですので、運動も運動中も含めて『やること=作業』と思ってやっていては効果は得られるどころか遠のいていきます。

これらを意識した上で、実際の運動例を紹介していきますね。

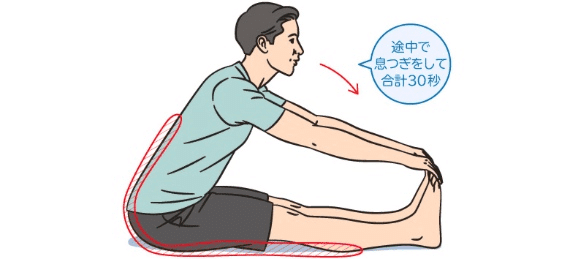

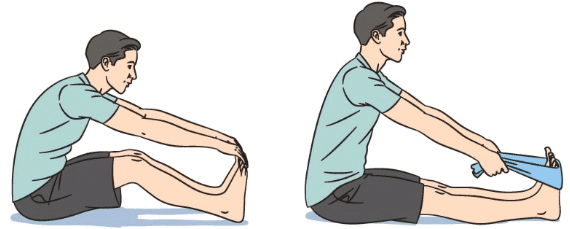

① 床座り前屈

① 膝を伸ばして床に座り、背筋を伸ばした状態で、

鼻から息を吸う

② 口から息を吐きながら

ゆっくりと上半身を前に倒していく

③ つま先を持ち口から息を吐きながら

ポーズをキープし腰からお尻、

足の裏側全体を伸ばす

【 伸ばす筋肉 】

・脊柱起立筋

・ハムストリングス

・腓腹筋

・ヒラメ筋

※記事には『大殿筋』がありましたが

これだとちょっと伸び具合はあまりないと

思いましたので私の方では排除しています

身体が硬くてできないという方はこちらも◎。

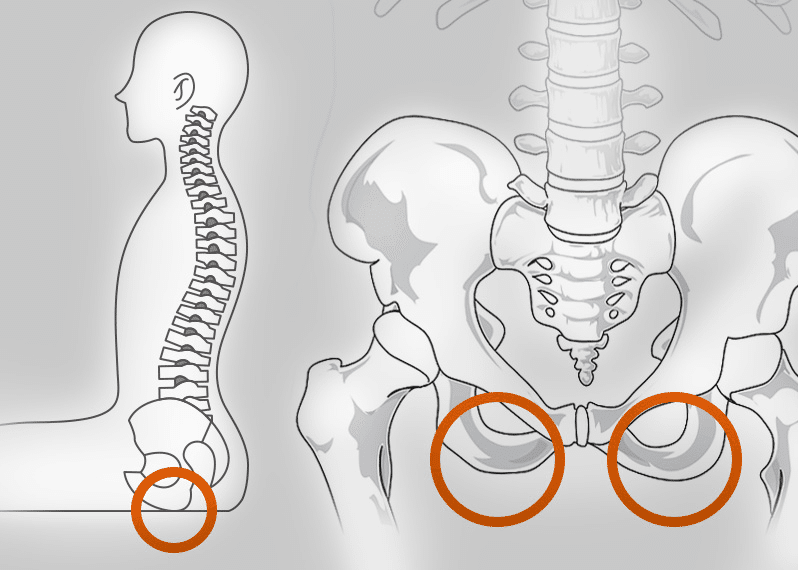

このストレッチでやる時のポイントは、【 股関節から折り曲げていく 】ことです。

よく絵に倣って『手で足先を掴もうとする』人がいますが、それでは伸びて欲しいところが上手く伸びない上、ケガにつながるケースがあります。

ですので②の時に

【 太ももの付け根に手を置く 】→【 下腹部と太ももで手を挟む 】

ようにして身体を倒していき、完全に手を挟みきったら手を抜いて、足先に手を伸ばしてみてください。そうすると、手を伸ばした状態で腰背部から下半身全体を伸ばすことができます。

さらにもう少しできそうだという方は、この【 座り姿勢 】にも注意してみて欲しいです。脚を伸ばして座る際、骨盤が後ろに倒れたままの場合では股関節を曲げてこようにもできません。

なので、そういう場合は【(お尻の肉をかき分けるように)坐骨を引き起こして座る 】、いわゆるヨガ風に言うと【 坐骨を立てる 】ことをしてみてください。それだけで腰回りの楽さや前への倒れ込み具合も変化します。

② うつ伏せ上体反らし

① うつ伏せになり両手を胸の横について、

鼻から息を吸う

② 口から息を吐きながら、

手で床を押して上半身を起こしていき、

背中を反らせるようにしてポーズをキープし、

お腹の中心部を伸ばす

【 伸ばす筋肉 】

・腹直筋

※記事には『腰方形筋』がありましたが

これは場所を勘違いされていると思います。

腰方形筋は腸骨稜→第12肋骨と腰椎につく、

つまり背面にあるんですね。

多分、『脇腹』と書いてあることから、

もしかしたら『腹斜筋』と勘違いされている

可能性があります……。

お腹側にあるわけないんですけどね

この時腰が反り気味の人は注意が必要です。

見てわかるように、腰の反り感を強くしてしまう場合があります。『反り腰』と言われる方はお腹以前に『太ももの前側(大腿四頭筋)』が硬く、それが原因で骨盤を前下に引っ張り下げてしまっている状態です。

なので、上記のストレッチの前に【 太ももの前側を伸ばしてから 】やると、骨盤の余計な前傾が取れて腰への負担が少なくなり、やりやすいと思います。

③ 背中丸め

① イスに座り胸の位置で手のひらを内側にして

指を組み大きなボールを抱えるような感じで

肘を少し曲げて腕を前に伸ばしたら

鼻から息を吸う

② 口から息を吐きながら

背中を丸めて腕をさらに前へ伸ばし、

両腕の中に頭を入れるようにして

ポーズをキープし肩甲骨の間を伸ばす

【 伸ばす筋肉 】

・僧帽筋(中部)

・菱形筋

※記事には

『三角筋』『ローテーターカフ(回旋腱板)』

とありますが、

図示しているところと場所が違います。

図示している場所が正しいと考えるなら場所は

『肩甲骨間』になるので、

それだと上記の2つになるかなと考えられます。

仮に、腕が前に出ていることを言うなら、

三角筋のストレッチはこちら ↓ 。

それと、ごめんなさい、ローテーターカフのストレッチはいいのが見つからなかったので余談をご紹介します。

この中でもっとも切れやすいのが『棘上筋』。

肩甲骨と上腕骨の動きの摩擦で切れやすくなります。

ローテーターカフの筋肉が切れることを『腱板断裂』

といい、加齢に伴って自然と切れる場合と、

『肩をたくさん回すスポーツ』をしている場合があり、

年齢・生活環境などさまざまな要因によって

手術の可否が決まります。

④ かかと太もも乗せ

① イスに座って片方の足のかかとを

もう一方の足の膝の上あたりの太ももに乗せて

両手を添える。

② 背筋を伸ばして、鼻から息を吸う

③ 口から息を吐きながら背筋をできるだけ伸ばし、

そのままゆっくりと上半身を前に倒し

ポーズをキープ。お尻の外側を伸ばす。

【 伸ばす筋肉 】

・大殿筋

・中殿筋

この時上体の倒し方も①の前屈の時と同じように

【 坐骨を立てて座る 】

+

【 下腹部を太ももに近づける

(脚でできた空白にお腹を落とす)】

イメージで倒してあげるとなお良いです。

と、ここまではストレッチ4選でした。

ここからは筋トレ編になっていきます。

「え?先週では筋トレダメって言ってなかった?」

と思われるかもしれませんが、先週ダメだと言った筋トレは

『瞬間的に大きな力を使って重たいものを持ち上げるようなトレーニング』

がダメだと言っただけで、筋トレ自体は強度や方法を変えれば血管にも優しくなります。そこでおすすめなのが『自重運動』です。

なんと……昨年も同じ時期に同じようなこと言ってる。笑

お時間ある方はこちらのコラムも併せて読んでみてください!

では筋トレ3選いってみましょう!

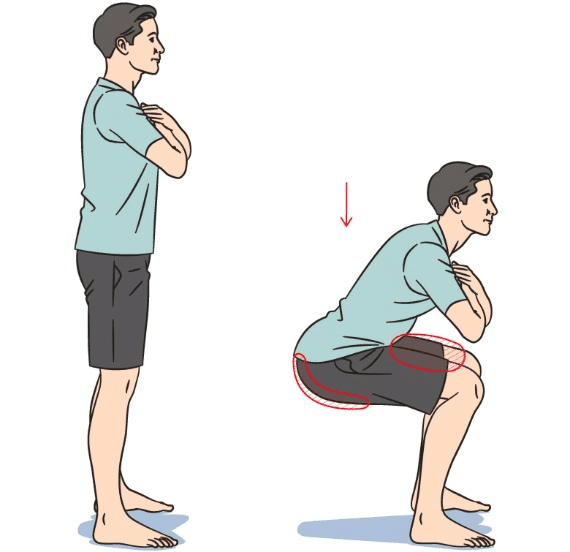

⑤ スクワット

① 足を肩幅か肩幅よりやや広めに開いて、

足先は正面かやや外側に向けて立つ。

② 手をクロスして胸の前に置く

イスに座るような感じでゆっくりと腰を下ろし

ゆっくりと元に戻す

【 鍛える筋肉 】

・大腿四頭筋

(・大腿二頭筋)← 腰の落とし方ではこちらも◎

・殿筋群

※目安:5~30回

※記事には『大腿二頭筋』はありませんでしたが、

スクワットではあまり大腿四頭筋に

負荷がかかりすぎるのは膝に良くないので、

膝が痛い方は『浅めに腰を落とす』など

体勢気をつけて行ってください。

私個人としては通常のスクワットもいいですが、こんなのもおすすめです。

私は週に2回、水泳指導の仕事で水深80cmのプールで100分やってます(+腹から発声の大声指導付き)。おかげでだいぶ内ももの余分な脂肪が取れ、脚回りが全体的にシュッとしてきました。

水中なのであまりきつさを感じないのが良いのでしょうね。『きつさを自覚せず体感させる』という意味でも、水中運動は良いことづくめだと感じています。

⑥ 上体起こし

手はクロスして胸の前に置く。

⇩

ゆっくりと元に戻す。

【 鍛える筋肉 】

・腹直筋

※目安:5~10回

以前は完全に起き上がる動作がされていましたが

今はこの程度で問題ありません。

大事なのは【 使いたい場所が使えているか 】を

しっかり確認しながら行ってください。

感覚が掴みにくい方は、手を胸ではなく、

お腹の上に置いて

【 筋肉が動いて硬くなっているか 】

を確認しながらやってみるのも◎です。

⑦ 腕立て伏せ

膝を上げて、体を真っ直ぐにする。

⇩

ゆっくりと元に戻す。

【 鍛える筋肉 】

・上腕三頭筋

・大胸筋

膝を浮かせる体勢がきつければ【 膝をついて 】行っても◎です。

また、腕立て伏せの時のポイントは【 腰が反らない 】こと。

腕立て伏せの姿勢、とある筋トレに似てるのに気づきましたか?

そう、体幹トレーニングでも有名な『プランク』です。

プランクの保持する姿勢は腕立て伏せの姿勢と似ており、腕立て伏せがきつく感じる要因は『腹筋の力が抜けている』ことにあると考えられます。

腕立て伏せを始める前に、お腹(下腹部)に力を入れてみてください。そうすると余分な辛さが抜けてしっかり腕や胸に効かせながら腕立て伏せが行えます。

また、腕立て伏せの際、【 脇を締める 】方がより上腕三頭筋と大胸筋に効きます。ヨガでも『太陽礼拝』という動きの中で『チャトランガ』というポーズがありますが、それに相当します。

また、脇を締めて行うことは、日頃デスクワークで背中が丸まって広がってしまう肩甲骨の位置を内側に戻した状態になり、その分脇から背中にかけての筋肉にも刺激が入りやすくなるため、より脇回りのたるみにも効くと考えられます。

ぜひ今のご自身のレベル感で構いませんので、挑戦してみてくださいね。

今週も最後までお読みくださりありがとうございました!

今週のコラム、いかがでしたでしょうか?

個人的には参考記事に思うところがいくつかあったのでちょっと「うーん……」という感じではありましたが、どれもよく見かける運動ばかりでしたよね。

ということは、裏を返せば、当り前に必要とされている運動であり、それができないというのは身体能力的に見るとかなり大変な状況にあるということ。

日頃から運動不足を感じている方はこの機会にぜひできそうなことから始めてみてくださいね。

今日のコラムが少しでも皆さんの健康力向上にお役に立てできましたら幸いです。

今週も体調管理に気をつけて良い1週間をお過ごしください!

【 参考記事はこちら 】

ここから先は

【定期購読】健康力を高めて自己実現を目指すQOLメンテナンス

『人生100年時代』を元気で明るい未来にするために!LINE公式アカウントで配信しているコラム(健康管理に必要な医学的知識と共に日常生活に…