近代の〈物神事実〉崇拝について/ブリュノ・ラトゥール

デザインの領域において、「結果にコミットする」ということの捉え方が変わってきているのではないかと感じる。

「参加型のデザイン」といったアプローチが重視されるように、デザインはもはやデザイナーとクライアント(発注者)の閉じた関係において行われる活動ではなくなり、デザインによって目指すべき結果を享受する人たちの参加も得て進められる活動になっている。

しかし、この変化の捉え方を間違えてはいけない。

この変化は、デザインという活動にデザイナー以外の一般の人も参加、コミットするようになったということではなく、むしろ、デザインの結果もたらされる変化を享受することにコミットしないなら、デザイナーはそこに参加することは、認めれなくなりつつあるという変化なのだから。結果が現実社会、現実生活の中に展開される際、そこにコミットしないデザイナーは、そもそもデザインから締め出されることになる。デザインさせてもらえないデザイナーが出てくるのかもしれない(むろん、それはデザイナーだけの話ではない)。

デザイナーも、デザインに参加する非デザイナーも等しく、デザインすることと、デザインした結果を享受することの両方に同時にコミットすることが求められるようになってきているのだろう。

誰かの問題解決をするのでもなく、誰かに問題を解決してもらうのをただ待つのでもない。作り出すことと、作り出されたものを現実生活の上で受け止めること、その双方にコミットする人間であることが求められる社会環境にシフトしていると言えるのではないだろうか。マイケル・E・ポーターの提唱するCSV(Creating Shared Value)のアプローチも同じ文脈のなかで捉えると、もうすこし見え方が変わってくるだろう。

そんな社会環境の変化を察してかどうかはわからないが、ブリュノ・ラトゥールは『近代の〈物神事実〉崇拝について』において、近代西洋の「事実 fact」と「作り出されたもの fiction」を分けて捉える考え方を批判している。

いや、西洋に限った話ではなく、映画やテレビドラマなどの最後に「この物語はフィクションであり、登場する団体・人物などの名称はすべて架空のものです」を表示されるのが当たり前に受けとられるように、これは近代の問題であり、近代という社会環境においてはフィクションとファクトとは異なるものなのだ。

この考え方が顕著にあらわれる領域のひとつが宗教の領域である。聖像と偶像の区別がそこから生まれる。

キリストの顔、聖母マリアの肖像、ヴェロニカ聖顔布など、他の仲介物が関与することなく天から降って来たとされる聖像の例は多い。取るに足りないある人間の画家がそれらの聖像を製作したということを示すことは、それらの力を弱め、それらの起源を穢し、それらを冒涜することに等しいだろう。したがって、像に手を結びつけることは、像を毀損し、批判することに等しい。

天から降ってきたという言説によって「人の手によって作られた」ことから大きく隔離されているがゆえに、聖像は聖像たりえる。人の手が入れば、それは優れた芸術価値を認められることはあっても偶像として破壊の対象たりえる。

偶像を破壊することは認められても、聖像に対して破壊という形であれ修復という形であれ人の手を入れようなどと考えれば冒瀆にしかならない。そうした行為をあらわにするのが批判精神だとされてきたのだとラトゥールは指摘する。

より一般的に言うならば、批判精神とは、宗教の聖性、物神への信仰、超越性への崇拝、天から送られた聖像、イデオロギーの力などを解体するために、至る所で人間の手が働いていることを示すものである。人間の手がしかじかの像の製作に従事したことが分かれば分かるほど、真実を伝達しようとするその像の力は弱くなる。

しかし、同時にこれを批判精神と考えることが近代西洋的なものであることもラトゥールは指摘する。

批判的思想は、言うなれば、吸い上げては押し戻す巨大なポンプのように機能していた。我々が信じている諸存在の製作に我々が手を貸しているという口実で、その思想は、全ての〈魔力を持つ対象〉を取り除き、実在する世界からそれらを排除して、それらを順々に、幻想、像、観念へと変形させていた。批判的思想は空虚を作っていたのだ。

そもそもラトゥールという人は『科学が作られているとき--人類学的考察』や『虚構の「近代」--科学人類学は警告する』などの著者で、科学という近代的な考え方に対しても人類学的な観点から考察をしている人だ。

本書においても「科学についても同様である」と先の宗教における、人の手の排除と同様のことが科学においても重視され、「そこでもまた、客観性はアケイロポイエートスであると、つまり人の手で作られたのではないと仮定される」ことを指摘し、「人間的な科学製作の現場で手が働いていることを示すことは、客観性の聖性を穢し、超越性を崩壊させ、真実へ到達しようとする一切の要求を禁じ、手にすることのできる唯一の光源を灰に帰す行為だとして、糾弾される危険を冒す」をもつものとして捉えられるという、客観的な事実と、個々人の主観性を混入させてしまう製作の分離が重視される近代の特徴を明らかにしている。

しかし、近代西洋以外の社会においては、事実と製作は分離されることなく存在しうる。

例えば、ラトゥールは、カンドンブレという、アフリカ起源のブラジルの民間信仰をもつ人たちについての例をあげる。「現代のリオ・デ・ジャネイロでは、黒人とポルトガル人の混血の女性たちが、自分たちの神々が構築され、製作され、「据えられている」ということと、それゆえにそれらが実在的であるということを、あくまで一息で同時に言おうとする」と。

カンドンブレの信者たちは、彼らの崇拝対象が彼らに直接、天から降りて来た言葉で、語り掛けていると主張しているのでは全くない。なぜなら彼らは、全く同じくらい無邪気に、それを作る術がなければ彼らの崇拝対象は「絶滅危惧種」になりかねないと告白するのだから。しかしながらこの告白は、それが彼らの口から発されるとき、彼らに語り掛ける崇拝対象それ自体の存在性を弱めるのではなく、強化するのである。

近代西洋の社会においては、聖像に人の手が入っていることを示すことは崇拝対象の存在価値を弱めることになったが、カンドンブレの人たちにとって製作はむしろ、その存在を強めることになる。

いまから3世紀前のアフリカにおいても、すでにこの近代西洋的なものの見方と非西洋的なものの見方との違いが明らかになっている。

糾弾が始まるのはアフリカ大陸黒人居住地域沿岸、ギニアのどこかであり、それは、聖母マリアや聖人たちのお守りに覆われたポルトガル人によって行われた。黒人たちが物神を崇拝していると言うのだ。「あなたたちが尊んでいる石や粘土や木で出来たそれらの偶像は、あなたたちの手で作ったのですか。」という最初の質問に答えるようにポルトガル人たちに命じられ、ギニア人たちは躊躇せずに、その通りだと答える。「石や粘土や木で出来たそれらの偶像は、本物のかなのですか。」という2番目の質問に答えるように命じられ、その黒人たちはまったく無邪気に、無論その通りだと答える。そうでなかったなら、彼らはそもそも自分たちの手で偶像を作るようなことはしなかっただろう。

こうした非西洋の人々の事実と製作を同時に受け止める考え方とは正反対の、近代西洋の事実と製作の分離の背景には、モーセの第2戒律への曲解があったであろうことを、ラトゥールは指摘する。

「あなたはいかなる像も造ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にある、いかなるものの形も造ってはならない」という第2戒律を。

しかし、元よりこうした思想が西洋を支配していたわけではないこともラトゥールは指摘する。2つの語の語源を辿ることによって。

「物神(フェティシュ)」という語と「事実(フェ)」という語は、同じ曖昧な語源を持っている。(中略)しかしこの2つの語の各々は、他方の語の逆の意味合いを対称的に強調している。「事実」という語は外部の実在を、「物神」という語は主体の常軌を逸した信仰を指し示しているように見える。両者共に、それらのラテン語語源の深みの中に、事実についての真実と精神についての真実を可能にしている強烈な構築作業を隠蔽している。

物神がつくられたものであることは当然として、事実のほうももともとつくられたものという意味でしかなかったことを近代は隠蔽してしまっている。

英語のfactという単語も、もとは「つくられたもの」という意味しかもたなかったのが、プロテスタントが台頭する17世紀において「事実」という意味が付加されたものであることは高山宏さんも、英語の歴史的発展を記述したオックスフォード・イングリッシュ・ディクショナリーを元に指摘していた。

ようするに、17世紀以前までは製作と事実は西洋においても完全には分離されていなかったのだろう。

すこし脱線するので、ちょっとの指摘にとどめるが、それが17世紀において分離するのは、むしろ、別の分離を克服するためだったはずだ。それは学と術の分離、学者の知と職人の知の分離の統合のためだっただろう。例えば、大学で学ぶべき医学と、床屋が歯を抜いたり瀉血を行なったりして医術の統合とか。それを具体的に形にしたのが、18世紀の百科全書の流行であるが、その統合の裏で、宗教と科学における「人の手の排除」が進行したはずである。

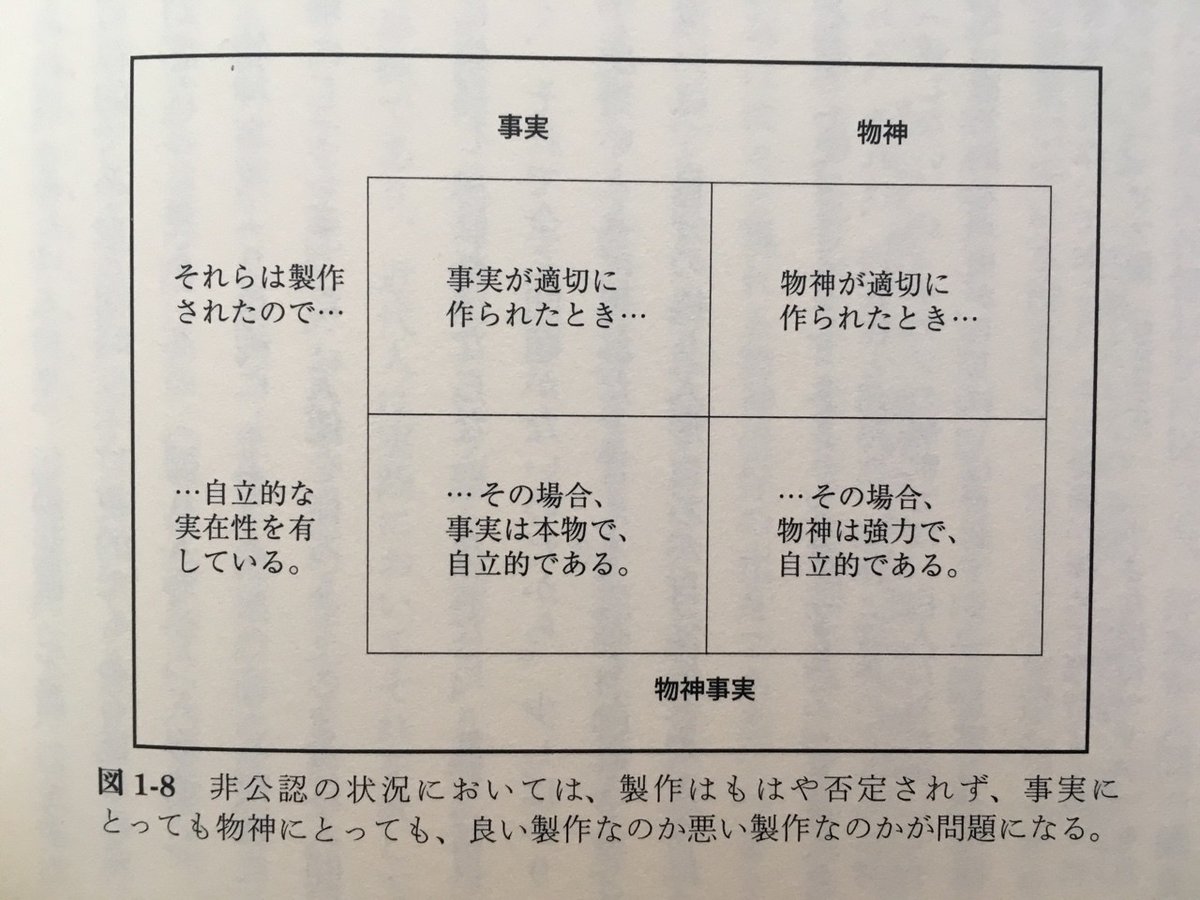

この17世紀を発端とした近代的な思考操作によって、ラトゥールが図で示す、こんな分離が定着することになる。

しかし、この思考操作の罠をやぶれば、事実と製作は相反するものではなくなる。反物神崇拝がいかなるものを背後に隠しているかを知ることによって。

我々は今や正確に反物神崇拝を定義することができる。それは、いかにして人間による製作から、実践によって形成され明らかになる自立的な諸存在へ移行するのかを、把握することの禁止である。

これに対し、ラトゥールは、事実と製作の偽の垣根を取り払い、「構築と収集、内在と超越の間の差異を決して信じずに実践を行動に移すことを可能にする」新たな態度を、フェ(事実)とフェティシュ(物神)の「2つの語源的起源に結び付けて、「物神事実(faitiche)」と呼ぶことにする」といっている。

逆に我々は、対称的人類学を、この禁止事項を解除し、物神事実に肯定的な意味を与えるものとして定義できる。したがって物神事実は、通路の知恵として、製作から実在への移行を可能にするものとして定義することができ、我々が所有していない自立性を、同様に自立性を有していない諸存在に与えるものとして、定義することができる。そして諸存在は、その結果、我々に自立性を与えるのである。

これにより、先の4象限のマトリクスの壁は取り払われる。

さて、ラトゥールは本書の冒頭をこんな絵の紹介からはじめている。

「1755年刊行の『寓話集』の美しい版の中で「彫像家とユピテル像」に添えられたジャン=バティスト・ウドリによる版が、それ以上に、本書を開始するのに適したものがあるだろうか」と、ラトゥールがいう、この版画が描くのは、「彫刻家が夜明けに自分の工房に入り、前日掘り終えたばかりの彫像に怯えている」様子だ。「彼は茫然として両腕を広げ、雷の使い手が今にも自分を灰に帰すことを覚悟している」くらい、自分自身が製作した彫刻の神性を信じている。

このみずから製作したものに対する物神事実的な姿勢。実はこれこそが冒頭書いた新しいデザインの姿勢として必要とされているものなのだろうと思う。作られたものが役に立つかどうかもわからないのに作ってしまい、役に立たなかった場合でもそのあとはコミットしないなんていうデザインのあり方が成り立っていることが、むしろ、おかしいのだろう。ギニア人やカンドンブレの人たちのように、自分たちが信じられるものをつくるという姿勢にシフトしていかなくいけないのではないか。

その姿勢を現実社会において実践していくには、何が必要なのだろうか?

ラトゥールのこんな言葉が参考になる。

ところで、もしモーセの民が第2戒律をあれほどまでに不注意な仕方で解釈しなかったなら、彼はそれをどのように表明しただろうか。それを述べるには少し早過ぎるが、「あなたは静止画を注視してはならない」というのが、より忠実な解釈であったと断言できると思う。

製作された像をつねに作り物として否定してしまうのは保守的すぎて良くないのはもちろん、かといって、みずからが作った像を「静止」させ、そればかりをひたすら信じて「注視」してしまうことも良くないということだ。

静止画を注視しすぎることなく、製作と事実の境目がない活動をしていきたいものだ。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。