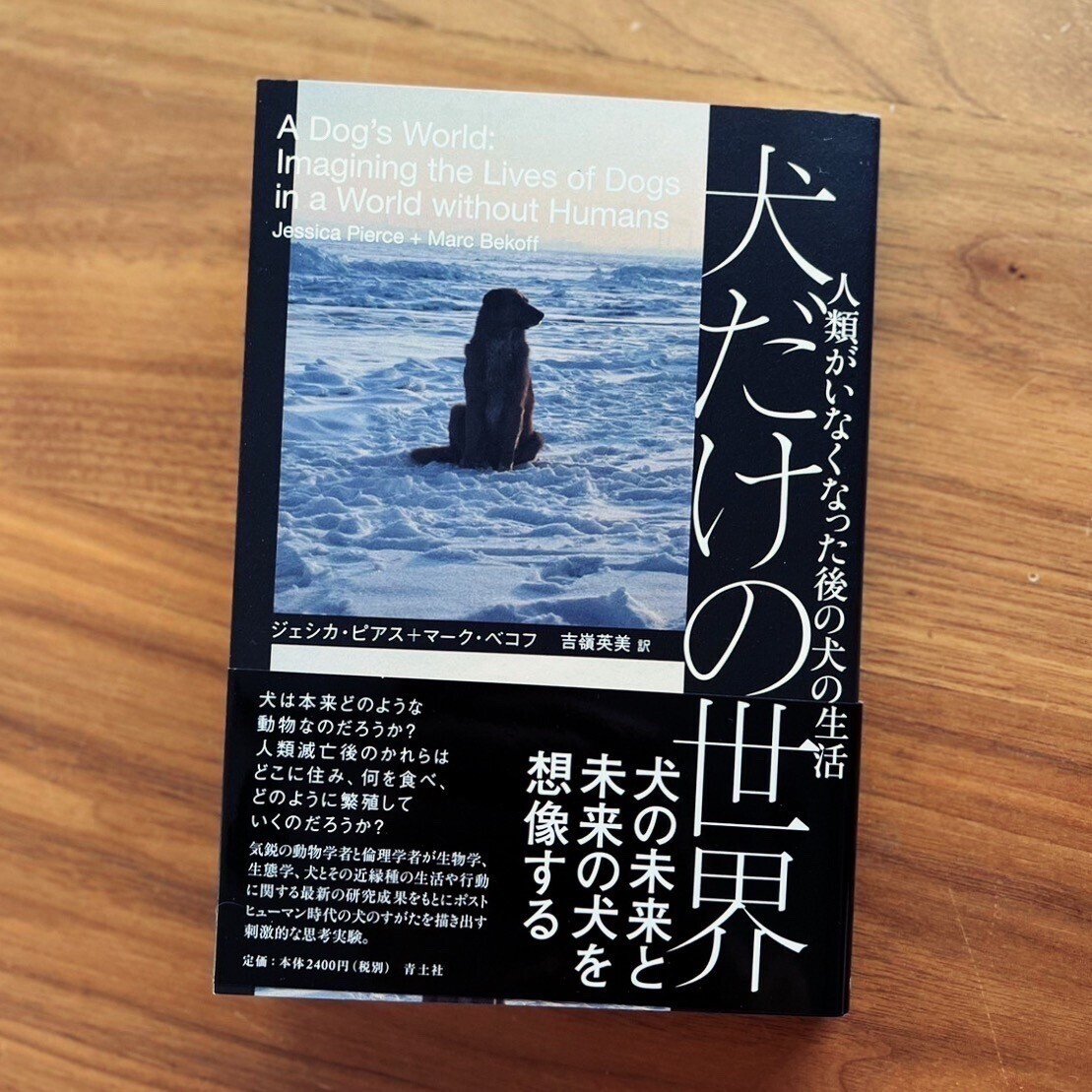

『犬だけの世界』〔本〕犬

犬の幸せとはなんだろうか。人間の家で飼われている犬たちは本当に幸せなのだろうか。

世界には約10億匹の犬がいる。「オオカミは全世界で推定30万匹」というから、犬の生存戦略はおおいに成功したといえる。ヒト10人に対しほぼイヌ1匹の割合だ。このうち、ペットと呼ばれる「飼い犬」はイヌ全体の2割に過ぎない。残りの8割は「自由に歩き回るイヌ」だ。実は、世界のほとんどのイヌは飼い犬ではない。

本書は

「人類がいなくなった世界に生きるイヌを想像する」

という思考実験を試みた研究書である。思弁的生物学という学問手法を用いて、このやや無謀ともいえる「思考実験」が展開される。

「約二万年にわたって続いてきたイヌの家畜化、いわゆる飼い慣らしプロセスが突然途絶えてイヌの再野生化が始まったとき、何が起こるかを想像」

するところから、この思考実験は始まる。

そもそも「繁殖に人間が介入しなくなったとき、イヌはどのような姿になるのか」、すなわち「『人為』選択が自然選択に切り替わったら」、イヌの形質はどうなるのか?(3章)、食は?性は?(4章)、そしてイヌの家族や社会は?(5章)、さらにイヌの内面は?(6章)と思考実験が続いていく。

筆者たちの最大の関心事は「イヌが生き残れるか」ではなく、

「人間が消え、イヌだけの世界になったとき、彼らがどのような姿になるのか」

にある。そして、「この思考実験の本当の意義」は、

「現在のイヌのあり方を明確に理解すること、ひいては人間とイヌの倫理的な関係の輪郭を明らかにすることにある」

という。どういうことか。

愛犬と暮らす人なら誰しもが思うだろう。《私がいなければこの子は一日たりとも生きていけない》と。あるいは《私はこの子の幸せを願っているし、この子のためにできる限りの努力をしている》と。だが本当に《ヒトがいなければイヌは生きていけない》のか。そもそも《ヒトはイヌの本来的な幸せを奪っていない》と本当にいえるのか。

イヌの幸せとはなんだろうか。本来的な行動の自由すら日常的に奪われているイエイヌたちが、なぜ幸せといえるのか。《野良犬はかわいそうで、飼い犬は幸せ》というのは、単なる「固定観念」、人間の側の勝手な「価値観や思い込み」に過ぎないのではないか。

筆者たちはいう。

「むしろその思い込みが、イヌ本来の姿をきちんと理解する妨げになっているのではないか。イヌが人間から切り離された未来を考えることで、私たちは現在の価値観や思い込みを見直すことができるのではないだろうか。人間のいない世界を生きるイヌの本を書くことで、きっと『どうすれば、今のこの世界でイヌに最善の暮らしを提供できるか』という難問の答えが見つかるはずだ」と。

こうして、最後の三つの章(7章、8章、9章)では、この「思考実験」を通じて浮き彫りになった「倫理的問題」が取り上げられる。

筆者らは問う。

「人間のいない未来の世界でもイヌが生き残れるようにするには私たちは何をすべきか」、「イヌにとって人間のいない生活は今よりいいのか悪いのか」、そして「今後も人間がこの世界に存在し続ける場合」には、「人類滅亡後のイヌの未来(を考えること)は愛犬に最善の暮らしをさせてやりたいと願う現在の私たちに何を教えてくれるのか」と。

さて、「現在のイヌと人間の関係」について、こうした「思考実験」から「私たち(人間)」が得られる「学び(教訓)」とは何だろうか。筆者らは次のようにまとめている。

ここから先は

この記事が参加している募集

おだちんちょうだい!頑張って書いたよ! お駄賃文化を復活させよう! ODACHINを国際語に! オダチン文化がSNSを救う! よいと思ったらサポートをお願いします!