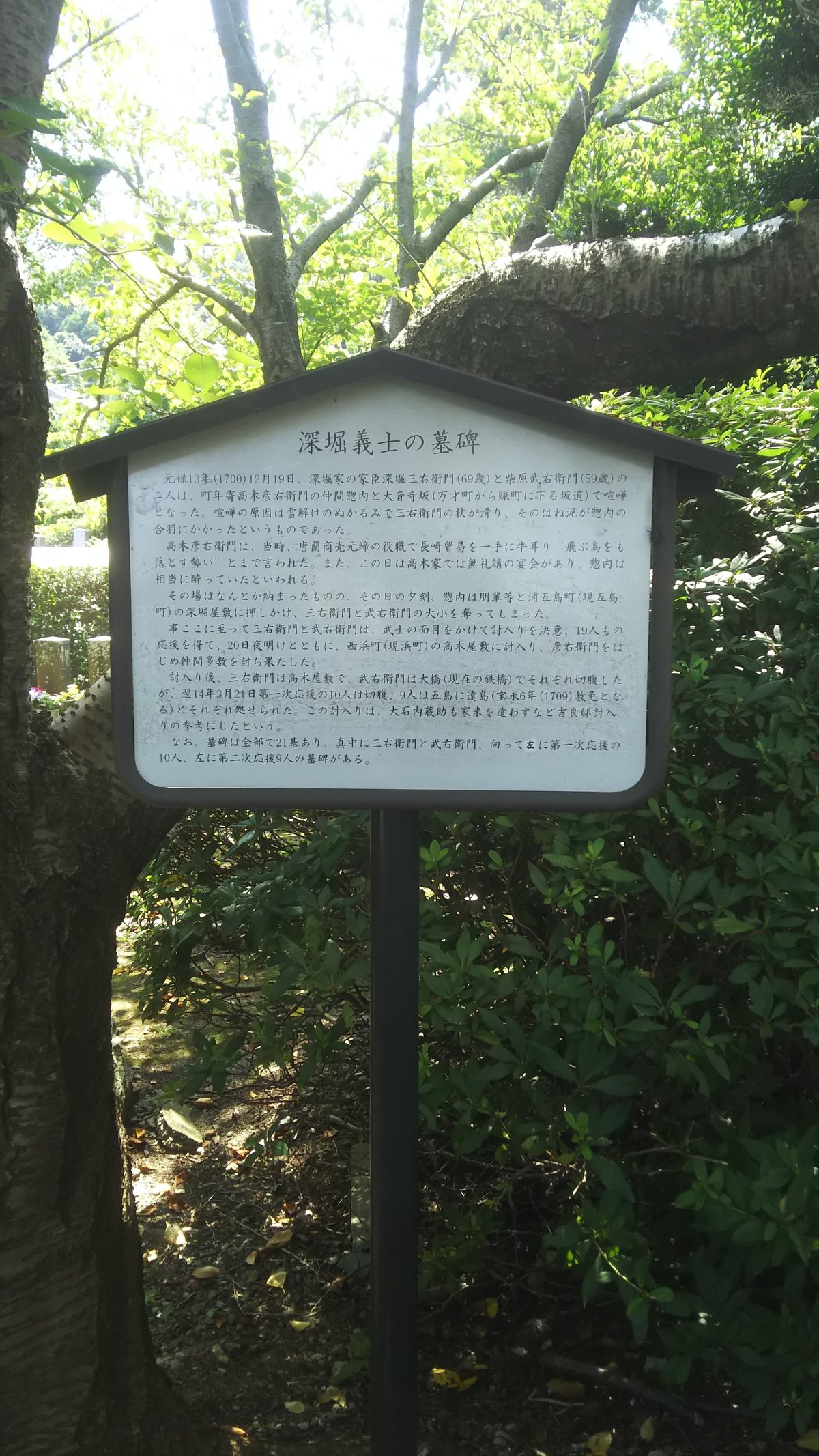

赤穂浪士討ち入りの手本!?深堀喧嘩騒動について

今年も12月14日の「赤穂浪士討ち入りの日」を迎えました。近年はあまり取り上げられなくなったので若い方はご存知ないかもしれませんが、昭和の時代は「忠臣蔵」と呼ばれ、よくテレビドラマ等で取り上げられていました。

以下「赤穂浪士の討ち入り=赤穂事件」の概略を記します。

「赤穂事件(あこうじけん)」

1702年(元禄15)12月14日,播磨国旧赤穂藩の浪士47人が吉良義央(よしなか)を襲撃して殺害した事件。前年3月14日,勅使饗応の席で赤穂藩主浅野長矩(ながのり)が吉良に刃傷し,即日切腹,浅野家はとりつぶされた。旧臣たちは,当初御家の再興を期待する穏健派と即時主君の怨みを晴らすべしとする急進派とが対立したが,前者が挫折した結果,討入りとなった。浪士たちは翌03年2月4日,徒党を組み幕府高官を殺害したとの理由で切腹させられた。この事件は,浪士らの行動が義にかなったものか否か,とりわけ主君への忠誠という武士意識と幕法への違反という道徳の相剋をめぐって儒学者を中心に論争の的となった。事件後「仮名手本忠臣蔵」など演劇・文学の題材にもなり,日本人の心情倫理ともからんで,現在でも映画やテレビなどでとりあげられている。

そして今回は、この赤穂浪士の討ち入りの前々年に長崎で起きた事件で、討ち入りの参考にされたといわれる「深堀喧嘩騒動」について取り上げたいと思います。

この事件は元禄13年(1700)12月、深堀鍋島家と町年寄(町人)高木家の間で起こりました。

1 深堀鍋島家とは

現在の長崎市南部、ちょうど長崎港への出入り口にあたるところに「深堀」という町があります。場所はこの辺りです。

深堀氏は彼杵庄戸八浦に下向した鎌倉御家人の家柄で、戦国時代は長崎に入港する貿易船から関税を徴収し、拒否されると船を襲い積荷を強奪するといった海賊行為を行っていました。天正16年(1588)豊臣秀吉によりに発せられた海賊停止令で海賊行為を咎められ所領を没収され、後に鍋島氏の家臣となり所領の一部を回復します。そして鍋島氏の外戚の石井氏から大宝院(鍋島直茂正室の陽泰院の姪)を継室に、その連れ子である石井孫六(後の鍋島茂賢)を養子に迎え後嗣とします。(茂賢は鍋島直茂の養子である茂里の弟で、文禄・慶長の役や江上八院の戦いで兄弟そろって活躍しています。)。後に、茂賢は鍋島姓を許され、佐賀藩深堀邑6千石の初代邑主となり、佐賀藩家老の深堀鍋島家の祖となります。

事件時の当主は、深堀鍋島家第4代の官左衛門茂久。

2 町年寄、高木家とは

「町年寄」とは長崎の地役人(=町人)の長で、当初は「頭人」と呼ばれ長崎奉行の下で長崎内町を支配していました。

事件時の当主は高木彦右衛門貞親。当時、代物替会所頭取兼船並武具預りに任ぜられ名字帯刀を許され、80俵の切米も与えられていました。広大な屋敷を構え多くの使用人を持ち、非常に羽振りがよかったそうです。

3 事件の経緯

①元禄13年12月、長崎の大音寺坂ですれ違った深堀鍋島家家臣、深堀三右衛門と柴原武右衛門が、高木家の中間、惣内(又助、久助とも)と口論となる。その日高木家では酒宴があり惣内も酔っていた。

②一旦騒動は収まるもその日の夕方、惣内以下高木家の使用人約20名が五島町の深堀屋敷に押しかけ狼藉、刀を奪って引き上げた。

③報せを聞いた深堀陣屋から駆けつけた同僚らと共に、翌朝早朝、三右衛門と武右衛門の2名は高木邸へ討ち入り。当主の高木彦右衛門を殺害し、邸内の者達数名を殺傷した。恨みを晴らした三右衛門は高木邸で、武右衛門は大橋の上でそれぞれ切腹。

④事件を知った長崎奉行は幕府へ報告。幕府は深堀鍋島家へ好意的な見解を示したという。判決は、深堀鍋島家当主、官左衛門は当時佐賀にいて事件とは無関係とのことでお構い(処罰)なし、家臣10名が切腹、9名が遠島。高木家は息子の彦六は討ち入りの際、邸内にいたにもかかわらず隠れ手合わせしなかったのは不届であるとして、家屋・家財を召し上げられ、長崎五里四方追放。高木家は断絶となった。

4 赤穂事件との関連

この事件については「赤穂浪士討ち入りの参考にするため、大石内蔵助が前原伊助を佐賀に遣わして調べさせた」といわれていますが、定かではなく、伝承の域を出ないようです。

山本常朝の『葉隠』には「武士の心得」として赤穂事件と深堀喧嘩騒動と曽我兄弟の敵討ちを並べて論じている箇所があり、当時から”敵討ち”として知られていたことがわかります。

本日の赤穂浪士討ち入りの日に合わせ、深堀喧嘩騒動について書いてみました。

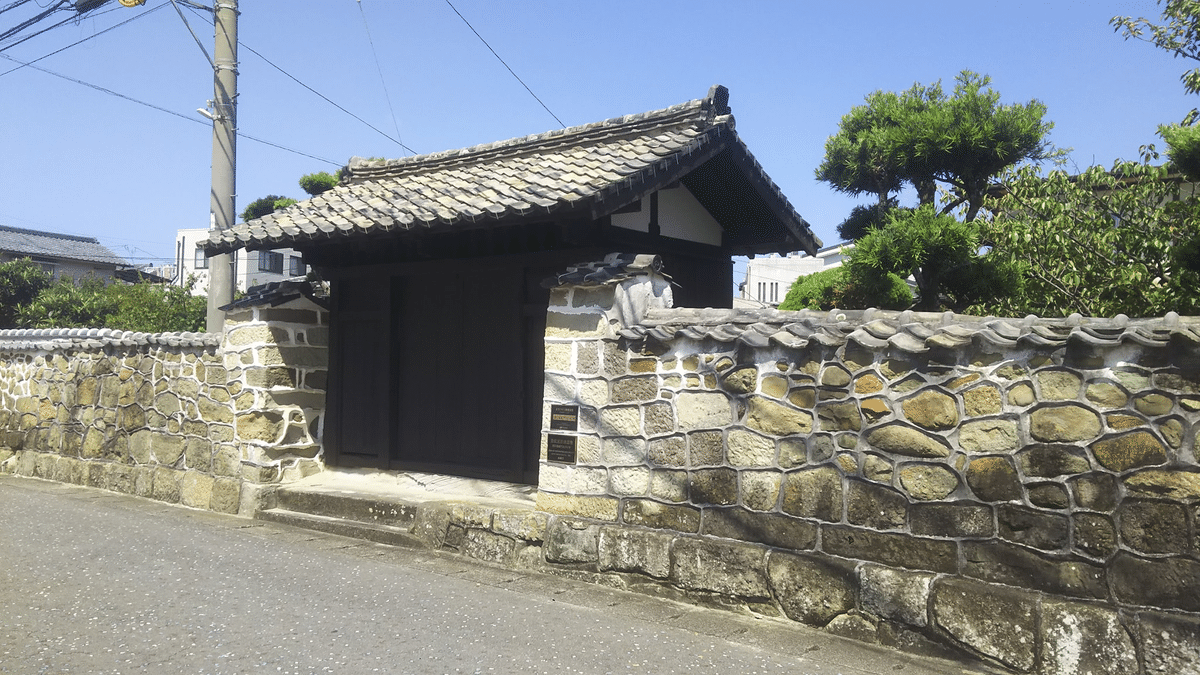

現在長崎市の一部となっている深堀は、市内で唯一武家の香りが残る場所で、武家屋敷跡などもあります。かの江藤新平の妻の実家があったのも深堀で、佐賀戦争の起きる直前、江藤は一時期深堀に潜伏し静養しています。

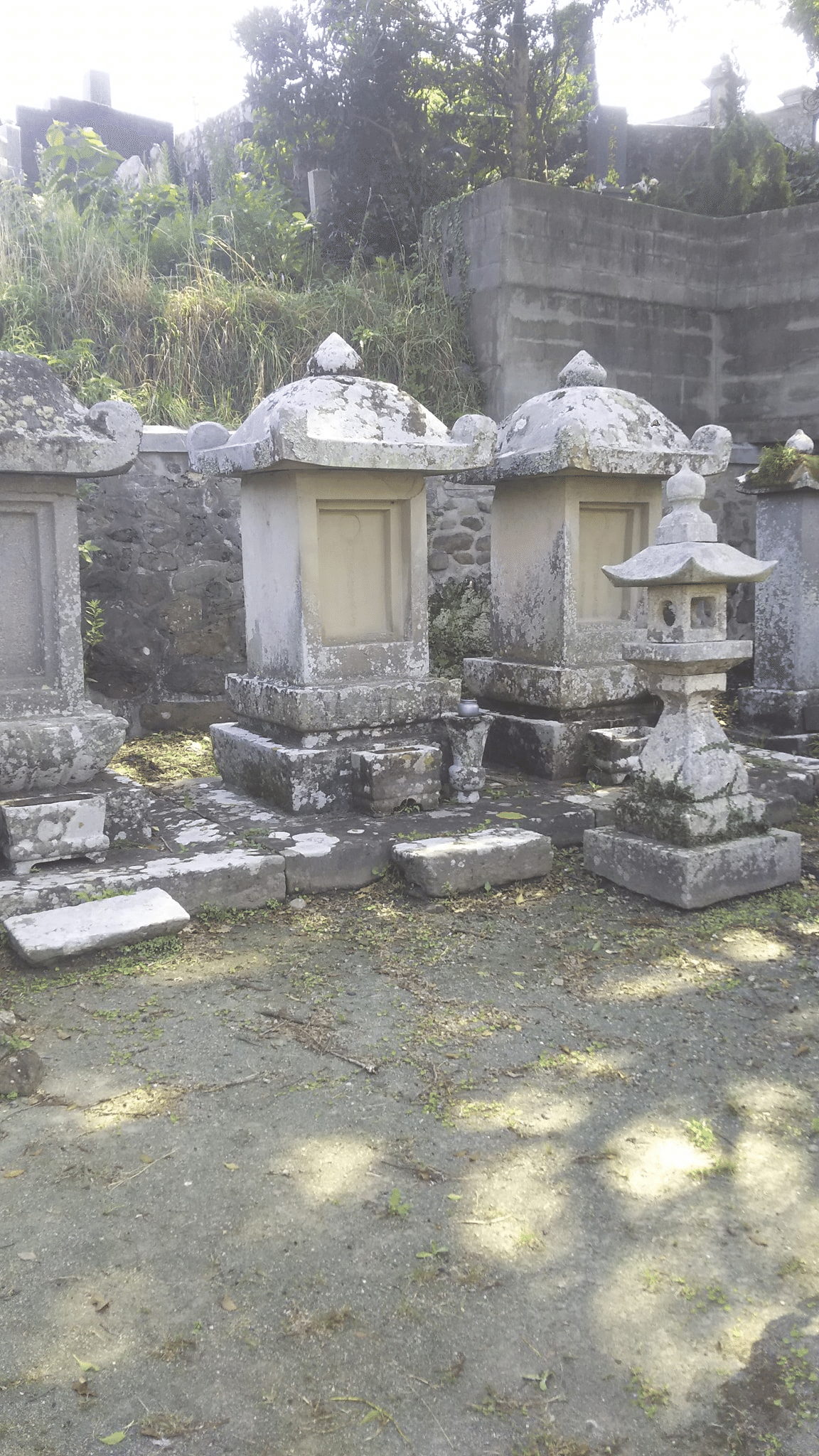

最後に、深堀地区の写真をいくつか掲載して本記事を締めくくりたいと思います。

今回も、最後までお付き合い下さいましてありがとうございました。

大きくて立派。普段は施錠してあります。

(2019/9長崎市主催の文化財講座時に撮影)

赤い石であったことが判明したそうです。(2019/9撮影)

佐賀藩内に広まった恵比寿さまが深堀に伝わったものと言われています。

<参考文献>

●『長崎奉行 江戸幕府の耳と目』(1988年12月/外山幹夫著/中央公論社)

●『新長崎年表 上』(昭和49年5月/満井録郎・土井進一郎著/㈱長崎文献社)

●『《トピックスで読む》長崎の歴史』(2007年3月/江越弘人著/弦書房)

いいなと思ったら応援しよう!