特別支援教育のマインドセットを整えるのが、研修会を行う意義だ

皆さんは、市内の先生方へ研修会を開くとしたら、どんな話をしたら良いと思いますか?

私は、特別支援教育の研修を多く受け、書籍や実践を通して研鑽を積む中で、特別支援教育は通常学級が全ての教育の基盤にあること、特別支援学級担任のコラボレーションが重要であり、不可欠なのだということを日々感じています。

発達支持的生徒指導から考える

例えば、発達支持的生徒指導は、全ての児童生徒に対して、常態的・先行的に毎日の学校生活で随所に働きかけることが必要です。発達障害の特性のある児童生徒に対しても、個々の特性や、背景要因を配慮した関わりが求められます。教師と子供の温かな関わりが非常に重要です。発達支持的生徒指導が機能していれば、その後の課題予防的生徒指導が有効になるでしょうし、困難課題対応的生徒指導の数が全くゼロとまではいかないでしょうが、極力減ると考えられます。様々な特性のある児童生徒が在籍する現在の学校現場では、穏やかで笑顔あふれる学校生活を教師・児童生徒がともに送れるようにし、学力向上を図る上で、不可欠な要素であると断言できます。

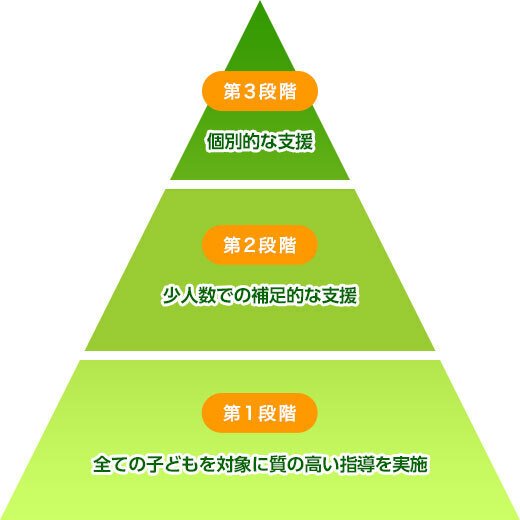

RTIモデルから考える

RTIモデルで考えるならば、学習上のつまずきが見られる児童・生徒に対して第1~3段階の階層に分けて指導・支援を行うことで、個に応じた支援の充実を図ろうとするための考え方です。まずは、第1段階で全ての児童・生徒を対象にした質の高い指導を実施します。例えば、学びのユニバーサルデザインを意識した視覚化や構造化、焦点化を図った支援を行い、誰一人取り残さない授業を目指します。ここで、十分な成長が見られない児童生徒に対して、第2、3段階の支援に移行し、個別の支援を追加します。まずは、第1段階の通常学級での全ての児童・生徒に対して質の高い指導が必要不可欠です。

上記の2つの考え方は、もとは特別支援教育の考え方です。逆に、これらの考え方を知らずに、または意識せずに、我が道をいく指導・支援では、うまくいけば「たまたま・ラッキー!」うまくいかなかったら「やっぱりね…」なのです。

圧倒的威圧感で抑えきる学級経営を行うか、天性の才能で児童・生徒からの信頼を得ることができるスペシャルな指導・支援ができるかでも可能だとは思いますが、圧倒的小数ですし、前者は担任が変わった時の反動が怖いです。

改めて、なぜ、教職員へ研修会を開くのか?

「日本の教育の現在地を知らない教職員が多いから「

「特別支援教育を学ぶ機会が限られているから」

学ぶ意欲があれば、本来どこでも学べるはずです。しかし、家に帰れば、そこは仕事場ではありません。自宅でも、書籍を読んだり、インターネットで調べたり、動画視聴したり、研修会に参加したりすることで自ら学ぶことで、研鑽を深めることができるはずです。それをしない教師は多いです。というか、それを強制されている訳でもないし、むしろプライベートに仕事を持ち込むことも難しいのが現状なのです。限られた時間で、学ぶ時間に充てることは、その人の主体性次第でしょう。

「ならば、私が学んだことのアウトプットの場として、また聴講者の方々が特別支援について学びを深める場として、Win-Winにならないか?」

「特別支援教育をもっと学びたいというきっかけをつくれないか?」

アウトプットの仕方も、ねらいを提示し、視覚情報をもとに全員が理解しやすい工夫をし、発問を織り交ぜながら自ら思考する時間も確保したいです。アクティブ・ラーニングも取り入れて、飽きずに脳に負荷を与える研修となるようにしたいです。研修会終了後には、「楽しかった!学びになった!」というポジティブな思いで終わってほしいです。それが、今後の学びの意欲付けになるのではないでしょうか?

そんな研修会を目指して、これから準備していきたいです…!

研修会は、特別支援教育のマインドセットを整えるためのもの

研修会は、特別支援教育のマインドセットを整えるためのものと思えばよいのではないでしょうか。知識を習得しようとか、新たな特別支援教育の指導・支援技術を習得しようか、そういうものではありません。

なぜなら、短時間で、どれだけでの知識が習得できるだろうか?

否…!

私自身、振り返ってみて研修会で一度聞いたからって覚えきれたことは一度もありません。それよりも、

「ちょっとやってみようかな!」

「今度、学校で実践だ!」

と、意欲の高まりを感じたことはよくあります。また、

「すごいな…!自分も、あんな風にできたらな…!」

と憧れや嫉妬に近い感情を持ち、今後の実践に生かそうとする思いを高めることもありました。逆に、

「研修長かった…」

「何を伝えたかったのか、よくわからなかったな…」

と収穫無しの研修会も少なからずあります。そんな研修会は、マインドセットを変えることができなかったと判断してよいでしょう。研修会は、特別支援教育のマインドセットを整えるために行うと捉え、研修内容を構成していきたいと思います。

人は、主体的でなければ、自ら学ぼう、行動しようとはしません。特別支援教育って面白い!これからの教育には必要なんだ!特別支援って、特別じゃない、当たり前なんだね!と、全ての先生方が、マインドセットを整えることができる研修会が、私に課せられた研修会の意義であると捉えています。

今後、研修会の講師をする機会は近いうちに必ず来ます。市内・県内の特別支援教育の推進のために、依頼があれば、快く行っていきたいと思います。

今日の記事は以上になります。

最後までお読みくださりありがとうございました。