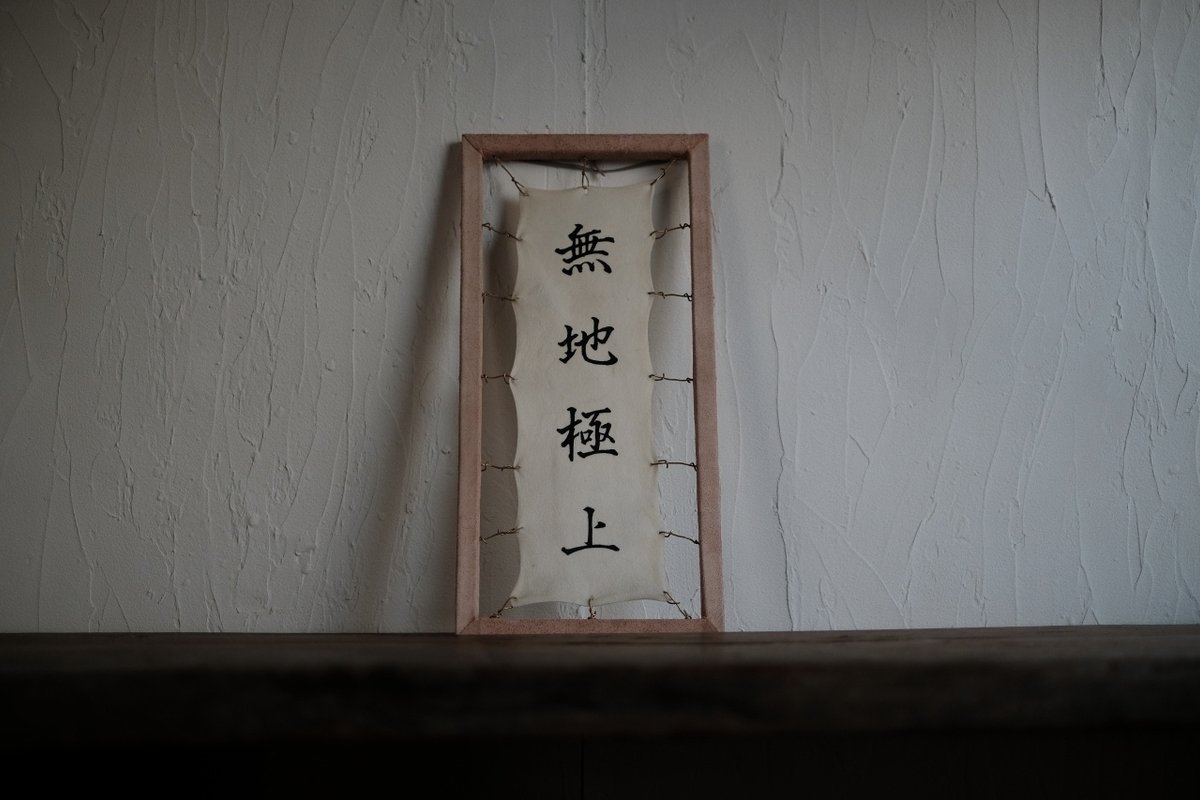

無地極上 牛皮紙

ある日、見た、民藝の雑誌の中で見つけた言葉。

「無地極上」

今よりも民藝について、詳しくなかった頃

その頃の僕の中では民藝品は無地のモノがあまりない印象だった。

相反して、

僕がつくる革のモノはその革のもつ表情を活かした使い方ばかり(表面にあとから自分で模様や加工をしたりしない)ですので、どこかに共通点を見出したかったのか、民藝の歴史と無地について調べる日々。

むしろ、民藝について調べまくる中での素材としての皮革の登場の少なさに、肩を落とす日々。

大好きな人にこれっぽっちも相手にされない・・みたいな寂しさを感じつつ、でも好きだから、

「追いたい」「知りたい」「近づきたい」

そんな中、出逢った「無地極上」

倉敷民藝館初代館長 外村吉之介の言葉

(後にこの人が書いた昭和44年、49年発売の僕が生まれるよりも何年も前の本を手に入れて読むことになろうとはこの時は思いも知らず、民藝遍歴、名著です)

意味は言わずもがな、

「日常的に使い勝手が良いものほど無地の品が一番である」

これを見た瞬間に心奪われると同時に深く心に染み入った。

大好きな民藝と僕が革と向き合っているコトとの距離が縮まった瞬間でした。

そんな言葉とあの瞬間を大切にしたくて、僕なりに形に表してみた。

いつか本物の「無地極上」を見てみたいけど、

僕の中ではそれにも劣らない「無地極上」ができました。

まず木枠から製作、出来上がった木枠に革を貼る(普通は廃棄される革)

同時に牛皮紙の製作も、そもそも牛皮紙とはなにか?

昔々、まだ紙がない時代

動物の皮を鞣し、重要な文章や契約書などを鞣した革に記したり、本なども表紙や内側も鞣した革で作られていたりと言葉を記録するという人類においてとても重要なことに革は使われていた。

そんな歴史の中で代表的な皮が羊の皮を鞣したつまり羊皮紙という。

その時代においても羊皮紙は貴重な代物で仮に文字を間違えたりすると今でいう消しゴムの代わりにヤスリで文字と表面を削って正しい文字を書くという、とても手間のかかる工程を経て一冊の本になっていたらしい。

その手間ゆえにやはり本自体もべらぼうに高かったみたいですが・・

さらに皮の部分に穴が開いていたりしても、その穴をかわして文字を書いたり、大切に大切に使われていたそうです。

まぁ詳しくは僕なんかより、そういった類の本を読んでみると分かりやすいし、凄く勉強になります。

こういうことを調べれば調べるほど、革のありがたみ、様々に発展してきた歴史を知れて、楽しくも今の時代に感謝することは必然で、むしろじゃあ僕達はこれから何を生み出し、残していくんだろうと思うわけです。

話が逸れました。

僕は主に牛革を使っている、

だから、牛皮で牛皮紙をつくるのだと。

いわゆる牛の生皮ですが、なかなか手に入りづらいモノでもあります。

ただ、誰でも目にしたことのある太鼓の白い部分も牛の生皮だったり、民族楽器やなんかも生皮が使われていたりします。

少し身近になりました?

この生皮をどうやって手に入れるか?

ワンちゃんを飼ったことのある方ならお馴染みの

これも生皮が使われているものがあるのです

これを濡らして、柔らかく戻し、分解、

羊皮紙をつくる工程と同じように。

ラックの穴が丁度良い 笑

独特な押さえ跡がつくのです

穴があいたりと、あまり綺麗にいかず

the 一反木綿

木枠に廃棄革を貼った革枠に据え付けたワイヤーでうまいこと引っ張る

生皮表面にヤスリをかけて、インクを馴染ませやすくする

羊皮紙づくりと同じ工程です

だから

文字を印刷してくりぬくという

昔の羊皮紙職人も目ん玉が飛び出るような魔法をかける

こういうとこ とっても大事

そうして出来た「無地極上」牛皮紙

革を革らしく、素材感を大切に、活かしきる

あの雑誌で見た場所と同じような場所から僕の心を整えてくれています

と

書いたものを読み返しながら思う

僕は何をやっているんだ?

誰の特にもならないし、僕以外にはなんの意味にもならないことを・・

でも

ま、いっか

こんな奴もいるものです。

おそるるな、おそるるな、あなたはいつも立派です。