【科学雑学#003】クラゲは軟体動物?いいえ、刺胞動物です!/無脊椎動物【中学校理科イラスト解説】

【YouTubeにて動画がUPされていますので、よろしければそちらも観ていただけると嬉しいです】

海の中の動物と言われると、イルカやクジラやサメなど水族館の人気者もいれば、私たちの食卓にあがる魚など色々な動物がいます。

それでは、水中の生物のなかで背骨がない動物と言えば何を思い浮かべるでしょうか?

多くの人がはじめに思い浮かべるのはイカやタコ、貝ではないでしょうか。

これらの生物は軟体動物と呼ばれるもので、多くのものは骨格がなく、外套膜と呼ばれるもので内蔵がおおわれています。

この他にも、ふわふわとしたかわいい姿で私たちを楽しませてくれるのがクラゲになります。

それでは、クラゲはこの軟体動物に分類されるとのかといわれると、実はそうではなく、クラゲは刺胞動物に分類されます。

刺胞動物は、現在約11,000種類確認されており、触手に「刺胞」と呼ばれる、毒液を注入する針を持っています。

この刺胞動物には、クラゲ型(漂泳型)とポリプ型(付着型)があり、まずは刺胞動物をいくつか紹介したいと思います。

まずは、ヒドラなどが分類されるヒドロ虫綱になります。

これは、クラゲ型とポリプ型の両方を持ちます。

次は、ポリポジウムが分類されるポリポジオゾア綱になります。

ちなみに、このポリポジウムはチョウザメの卵に寄生します。

次がハコクラゲが分類される箱虫綱で、これはクラゲ型のみになります。

続いて、ムシクラゲが分類される十文字クラゲ綱で、これもクラゲ型のみになります。

さらに、イソギンチャクやサンゴが分類されるのが花虫綱で、こちらはポリプ型のみになります。

最後は、ミズクラゲなどが分類される鉢虫綱で、これはクラゲ型のみになります。

刺胞動物といっても、クラゲから、イソギンチャク、サンゴなど様々な形や特徴を持ったものがいます。

刺胞動物以外にも、背骨をもたない動物はまだまだいます。

そもそも、生物は私たちのように背骨をもつ動物と、背骨をもたない動物がいます。

背骨をもつ動物のことを脊椎動物と呼び、背骨をもたない動物を無脊椎動物と呼びます。

この無脊椎動物をさらに分けると、外骨格という硬いものでおおわれている節足動物と、そうでなく表面が柔らかいものが多い軟体動物や刺胞動物などに分けることができます。

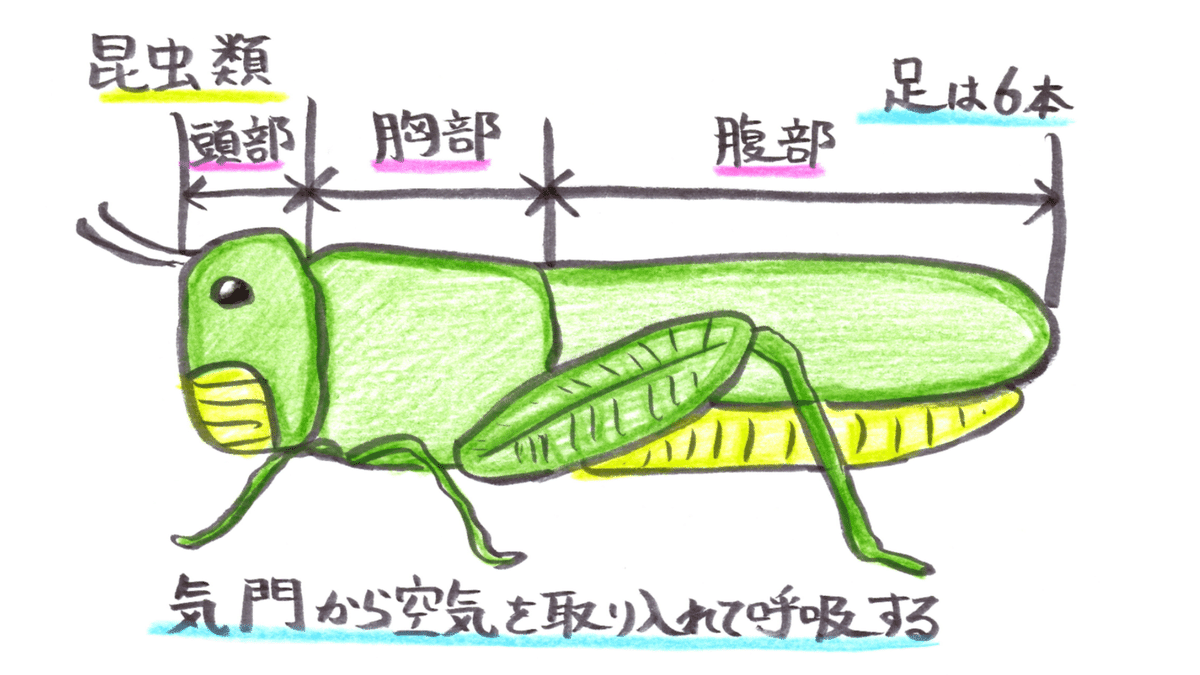

ちなみに節足動物はさらに、昆虫類、甲殻類、その他に分けることができます。

この中では、昆虫類が比較的想像しやすいのではないかと思います。

昆虫類の体は、頭部、胸部、腹部の3つの部分に分かれていて、さらに胸部には足が6本生えています。

人間は呼吸するときは、空気は口から取り入れて肺で気体の交換をするのですが、昆虫は違います。

空気は腹部にある気門という穴から取り入れられ、気管というところで気体を交換し呼吸します。

この昆虫類には、チョウやバッタ、カマキリ、ハチなどがいて、私たちは様々な種類を日常生活で見ることができます。

この昆虫類によく間違われる虫としてはクモがいるのですが、体のつくりが昆虫類とは違います。

クモは、頭胸部と腹部の2つに分かれており、足は8本あるので、昆虫類とは体のつくりが異なるので昆虫類ではありません。

ちなみに、クモと同じように体が2つに分かれて足が8本あるものとしてはダニがいます。

さらに節足動物として甲殻類もいます。

甲殻類は体は3つか2つに分かれていて、水中で生活するものが多いのでえらで呼吸するものが多くなります。

例えば、甲殻類の代表的なものとしてエビがいるのですが、体は頭胸部と腹部に分けられます。

少し意外かもしれませんが、実はダンゴムシはこの甲殻類に入ります。

このように節足動物は、バッタやチョウなどの昆虫類と、エビやカニ、ダンゴムシなどの甲殻類、これ以外のクモやダニなどがいます。

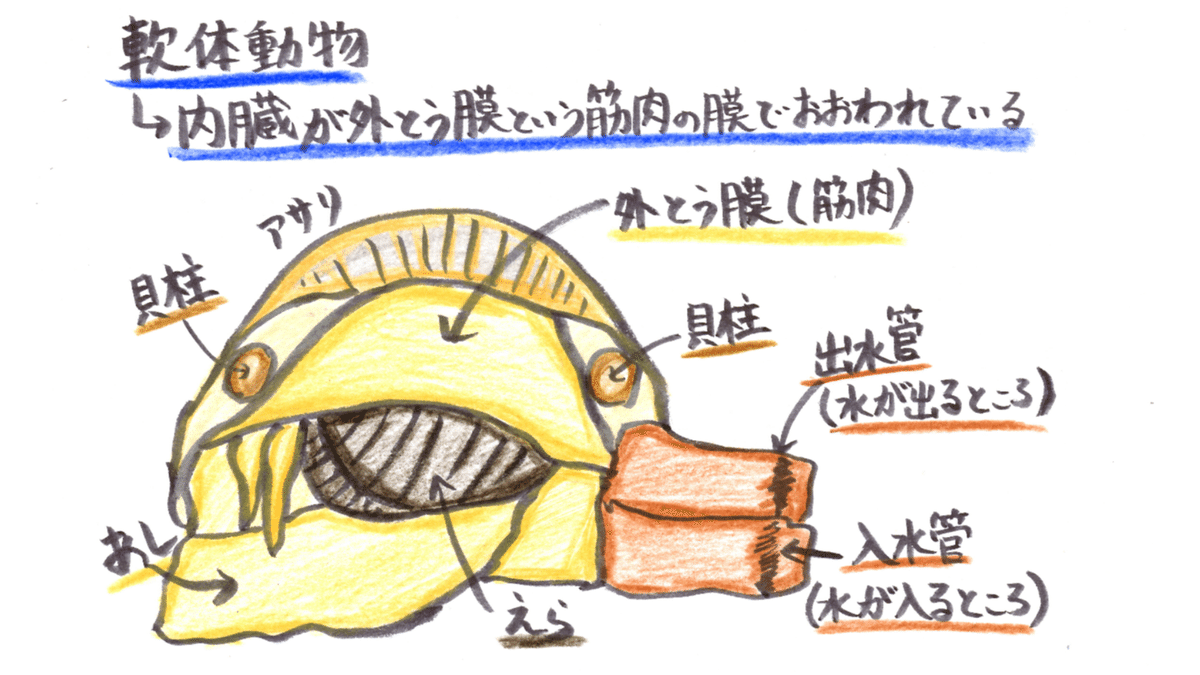

それでは今度は軟体動物はどういう体のつくりなのでしょうか。

軟体動物といわれると、はじめにイカやタコを想像する人も多いと思いますが、実は貝も軟体動物になります。

そもそも軟体動物は、内臓が外とう膜という筋肉の膜でおおわれているものになり、貝はかたい貝殻の中にはふにゃふにゃとした筋肉である外とう膜があり、さらにその内側にはエラや内臓があります。

アサリの体のつくりを見てみると、貝殻の中には貝柱や外とう膜があり、水が入ってくる入水管や水が出る出水管があります。

さらに、動きまわるための足もあります。

実はイカやタコ、ウミウシ、クリオネ、ナメクジは、貝殻を昔持っていたのですが、進化の過程で失ってしまいます。

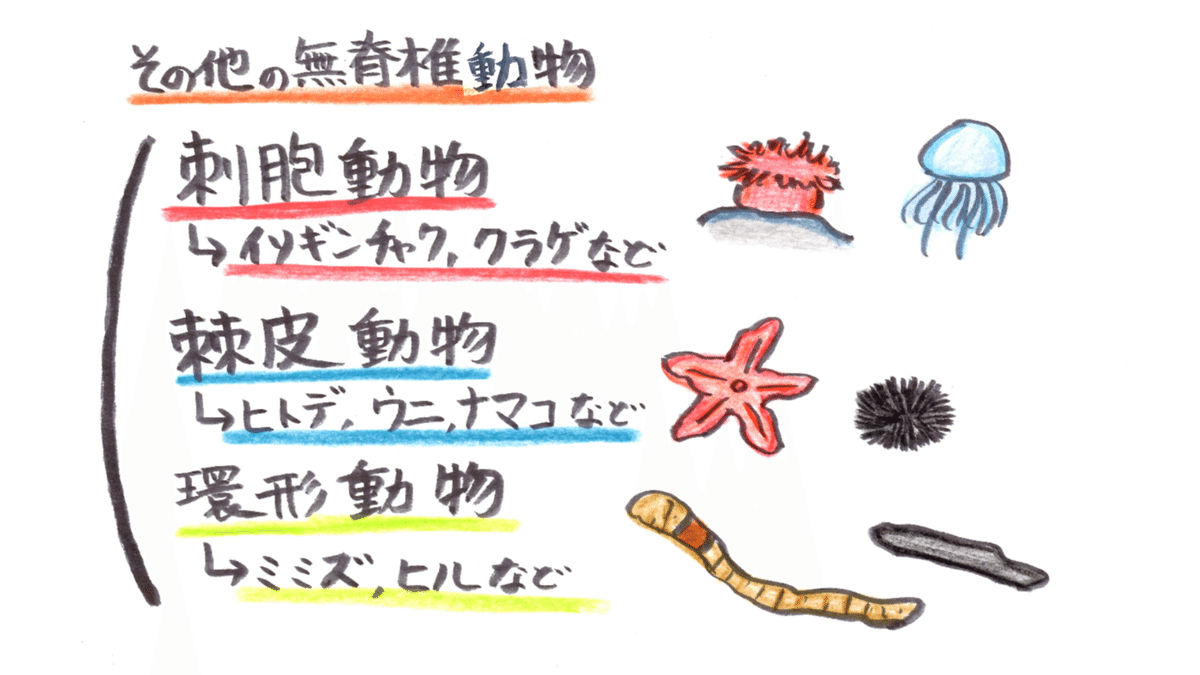

この他にまだ無脊椎動物はいて、今回のイソギンチャクやクラゲなどの刺胞動物もこの無脊椎動物になります。

さらに、海にいるものとしてはヒトデやウニ、ナマコなどが分類される棘皮動物がいます。

そして、私たちの身の回りにもよくいるミミズやヒルなどのが分類される環形動物もいます。

したがって、無脊椎動物というと、

節足動物

軟体動物

刺胞動物

棘皮動物

環形動物

などがあり、様々な種類が存在します。

無脊椎動物ひとつ取り上げただけでも、かなり奥が深いんです。

今回は、クラゲは軟体動物?いいえ、刺胞動物です!と無脊椎動物について紹介させていただきました。