【蒸留日記 vol.132-1】北見ハッカ'ホクト'を粗刻みで蒸留する! #ハッカ蒸留part1

こんちわこんちわ。蒸留家のエフゲニーマエダでっす。

ついに秋の便りが現れました。

雪虫(トドノネオオワタムシ)がフワフワ漂ってるのを発見した次第でっす。本格的に秋ようこそ!って感じっすね。

さてさて、今年から清涼精油(スースーする精油)を得る目的で植えているラベンダーの対となる北海道の香り作物こと「ハッカ/薄荷」なんですが、肝心の"収穫時期"をよく調べずにいました。

「だいたい秋(ジャガイモが採れるくらいの時期)に収穫する」くらいの超アバウトな感覚でいたんですよ。

2022.9.3和種ハッカほくとの圃場。ハッカの花が咲いて、刈取後のハサ掛けの準備が始まっています。 pic.twitter.com/7NAwgtxHdw

— ハッカ畑、回廊のことなど… (@nikoroyama) September 5, 2022

気が向いたときに北見のハッカ農家さんのツイートを見ていたところ、ハッカの刈り込み収穫はなんと9月初旬に行われていたではありませんか!

彼らは収穫後2週間ほどの屋外乾燥"ハサ掛け"を行ってから蒸留するというメントール採取効率を上げる工程を踏むようなのですが、その現地の蒸留日程に比べてもひと月ほど収穫遅れを取ってしまっていました…!

ま、まぁ結局秋まで待っても精油を採る対象部位である葉っぱが散り落ちてしまいますから、生育最盛期の8月末に収穫するのがベストなんでしょうね。。。

ということもあり、本格秋の到来に合わせて葉っぱが散り落ちてしまうような瀬戸際での蒸留となってしまいましたが、ほかこの時期の蒸留対象であるヨモギ花(Artemisia sp.)やセイタカアワダチソウ(Solidago sp.)などを差し置いて真っ先にハッカ蒸留を済ませてしまいます!

ちなみに(生育の違いについて)

先月中ごろにこんなハッカ記事を上げていたのですよ。

「植えてる場所によってハッカの葉っぱに黄変が見られるぞ〜?」といった内容。当初は土壌栄養的な原因と考えていました。

が。

俯瞰して考えてみると、9月初旬は本来北見のハッカ畑では刈り込み収穫が行われているシーズン真っ只中。

そして北見のハッカ畑は東西南北に遮るものがない陽光条件がベストな広大な畑で栽培されていますが、ウチは早い時間に太陽が山に隠れてしまう谷間の土地でハッカを栽培しています。

なので成長時期が北見のものより先行していると考えられなくもないのです。((日が早く沈んで寒いからね!

なので葉っぱの黄変の理由として恐らくは土地環境からくる早期成熟の兆しだったのでしょう…

■Theme-ハッカの収油率を調べる

より正確な収油率を得るために、3回に分けて蒸留を行い、収油率のアベレージを得ようと思います。

えーと、肝心の諸データなんですが、、、

北見ハッカ'ホクト'の定植日

本稿で蒸留する北見ハッカ'ホクト'の植え付け日は7月12日ということになってます。

かれこれ苗の定植から3ヶ月目で収穫といった運びになりましたでしょうか。

ハッカは一応ミントにかなり近い仲間なので宿根草の性質を持っており、本来だと雪が溶けた5月から成長を開始する植物のはずです。

なので苗→収穫までの期間は今年/定植1年目の限定的なデータになります。

品種選定の動機

実際、ハーブ苗木屋さんで買えるハッカ苗品種は選びきれないほどたくさん種類があるのですが、機能性・生産性で絞っていった形になります。

他にも歴史的な古典品種や日本純血種、芳香種、耐病品種など品種が性能で細かく分かれています。

まずハッカ品種選定の動機としましては、①メントールの含有水準が高く、②精油の収油量も多いなどの特性を持つ品種として北海道の北見地方で作出された品種'北斗'を採用しています。

ホクト収穫時(10/7)のようす。

しかしそれだけではハッカ全般の香りがよくわからないので、比較品種として岡山県倉敷での作出品種'博美'も並びに定植してあります。(ハクビの定植は8/7)

2者の香りを比較すると、やはりホクトはブラックメンソールガムのようなイカついメントール臭があるのがわかりました。

対してハクビはハッカにしてはかなり甘く心地よい香りがしました。ルームスプレーなどフレグランス使用に向く品種のようです。

■ハッカ'ホクト'刻み蒸留1本目。

真ん中は避難移植した白花ゼニアオイ。

まず比較的定植日が早かった花壇植えのホクト4株を収穫!

ハッカの特性を知るために、クロエゾマツの日陰部分に植えたものです。

(ミント類は日陰で大繁殖する性質を持つものが多いため)

畝栽培のものと比べると背丈が低く枝が横に暴れる傾向が強かったので、ハッカは日なたで栽培する方がボタニカル量(収穫重量)を得やすいものと考えられます。

全重量2260gから容器重量852gを差し引いて1408グラムでの蒸留となりました。

蒸留時間は1時間30分。

のち、さらに1時間追加蒸留して残渣にどれほど精油を残しているかを調べます。

葉っぱのみならず茎・這い根にもメントールを含んでいるのでハサミで細かく刻んで蒸留!

1408g分のハッカ素材は25L蒸留釜にギリギリ収まる体積。

1本目の蒸留結果-収油率など。

抽出量[12ml ]÷ 素材重量[ 1408g ]x 100 = 0.852%

精油抽出ピークは90min以内にあることがわかった。

■ハッカ'ホクト'刻み蒸留2本目。

蒸留2回目からは畝で露地栽培しているハッカを収穫・蒸留していきます。

ハッカの総数は20株ほどあり、畝1.5本分ほどの資源量があります。

全重量2616gから容器重量854gを差し引いて1762グラムでの蒸留となりました。

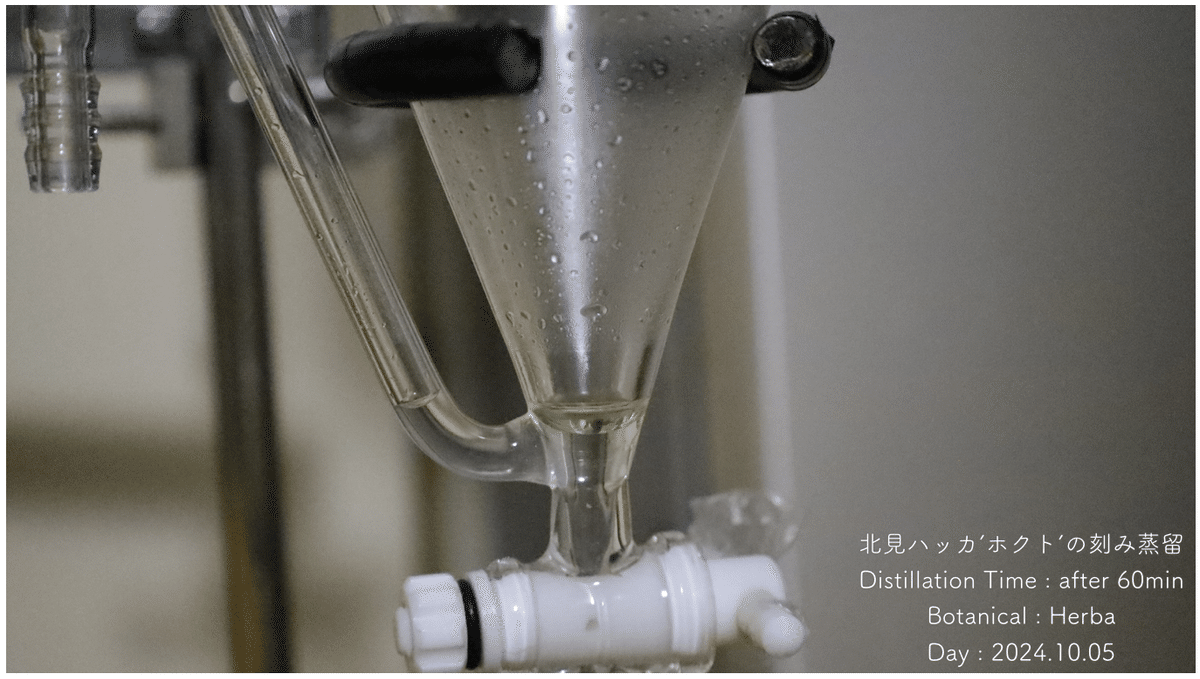

2本目の蒸留時間は"前回から30分早めに切り上げて"1時間/60分。

のち、さらに1時間蒸留して残渣にどれほど精油を残しているかを調べます。

刻んだハッカのベストな蒸留時間を確定するためですね。

蒸留1回目に比べて350グラムほど素材量が増えている。

なので若干押し込むようにすべて素材充填した!

2本目の蒸留結果-収油率など。

まず初手・蒸留1時間分では抽出量が11.5mlでした。

さらに1時間蒸留して得られたハッカ精油と合計して収率計算します。

精油抽出ピークは1時間以内にあることがわかった。

で、こちら初手1時間分の蒸留が終わった後さらに1時間蒸留したものです。

見ての通り0.5mLほどしか抽出できていないので、刻んだ場合のハッカの精油抽出は1時間以内にほとんど完了していることがわかりました。

よって、蒸留時間は長く見積もっても75~90minで完了することがわかりました。

抽出量[12ml ]÷ 素材重量[ 1762g ]x 100 = 0.681%

蒸留1回目の収率と比べるとやや値を下げました。

見た目だけではどういう関係なのかはまだハッキリしません。

■ハッカ'ホクト'刻み蒸留3本目。

全重量2648gから容器重量853gを差し引いて1795グラムでの蒸留となりました。

3本目の蒸留ではベストな精油抽出時間/蒸留時間が算出できたので一連して1時間半での蒸留としました。

素材を刻んだ場合、1時間15分〜1時間30分でハッカ精油を抽出しきることができます。

今回もハッカ素材1795グラムだと溢れる物量だったので押し込んで釜に収めた。

後からうっすら察したのだけれど素材を押し込んでしまうと収油率を下げる一因になっているかもしれない説浮上。

3本目の蒸留結果-収油率など。

抽出量[11.5ml ]÷ 素材重量[ 1795g ]x 100 = 0.640%

なんか不思議なことに徐々に数値(収油率)を下げてますね。なんでなんだろう。

パッと思いつく理由は、ハッカの植わっていた場所が違うという点、蒸留に使用した素材量が違うという点でしょうか。

蒸留時間や温度など他の要因は誤差の範囲で条件が等しいハズなのです。

■Discussion - 総評

1.収油率/EO Yield

まず蒸留3回分のデータを表示します。

1回目:1408g→12mL→0.852%

2回目:1762g→12mL→0.681%

3回目:1795g→11.5mL→0.640%

さらにアベレージで表示する。

平均:1655g→0.724%

2.最適な蒸留時間/Distillation Time

今回のハッカ蒸留では素材を細かく刻んで蒸留するパターンにて蒸留時間と収油率を検証した。

3度の異なる蒸留時間区分けにより、細かく刻んだ生ハッカ素材から精油を得るのにベストな蒸留時間は1時間半(90min)と算出することができた。

次回への展望

次回の課題として、ハッカを刻まずほぼ原型を保った状態:収穫したままのパターンで蒸留にかけると抽出時間や収油率はどのように変化するのかを調査したい。

〜関連記事リンク〜

上記ハッカ花茎の蒸留では収油率が1.134%とデータが得られた。

ハッカの細かい品種情報が得られるハッカ通商公式サイトのリンク。

スペアミントを粗刻みで蒸留した場合の収油率→0.452%

スペアミントを粉砕処理して蒸留した場合の収油率→0.468%

いいなと思ったら応援しよう!