書籍の「カバーデザイン」ができるまで

こんにちは、高橋ピクトです。

池田書店という実用書の出版社で編集をしています。

今日は書籍のカバーデザインの現場をご紹介します。

私は、書籍制作の中でカバーデザインの工程が最も好きです。

本の内容が、読者に伝わるように

表紙という小さなスペースに、「本の売り」を凝縮する。

情報が多すぎても、少なすぎても伝わらない、この作業にワクワクします。

それが本の売り上げに直結したりしますから、やりがいもあります。

もちろん、プレッシャーもかかります。私だけならば、何もできませんので、ワクワクよりもドキドキとした不安が勝ってしまうでしょう。

でも、カバーデザインの現場は、一人じゃありません。

デザイナーと編集者との二人三脚。いえ、ときには著者、カメラマン、モデル、イラストレーターもかかわってのチームワークとなります。

書籍制作にかかわる方も、そうでない方も、

アイディアを形にする方法のひとつとして、役に立つかもしれません。

もし、ご興味があればお読みください。

推したいポイントはたくさんあるけれど…

情報を、どう要約する?

今日ご紹介するのは、こんなタイトルの本です。

「コリと痛みの地図帳 プロが教えるマッサージの処方箋72」。

完成したカバーデザインは、最後にお見せしますね。

この本は、「コリ」と「痛み」の原因と対処法を解説する本です。

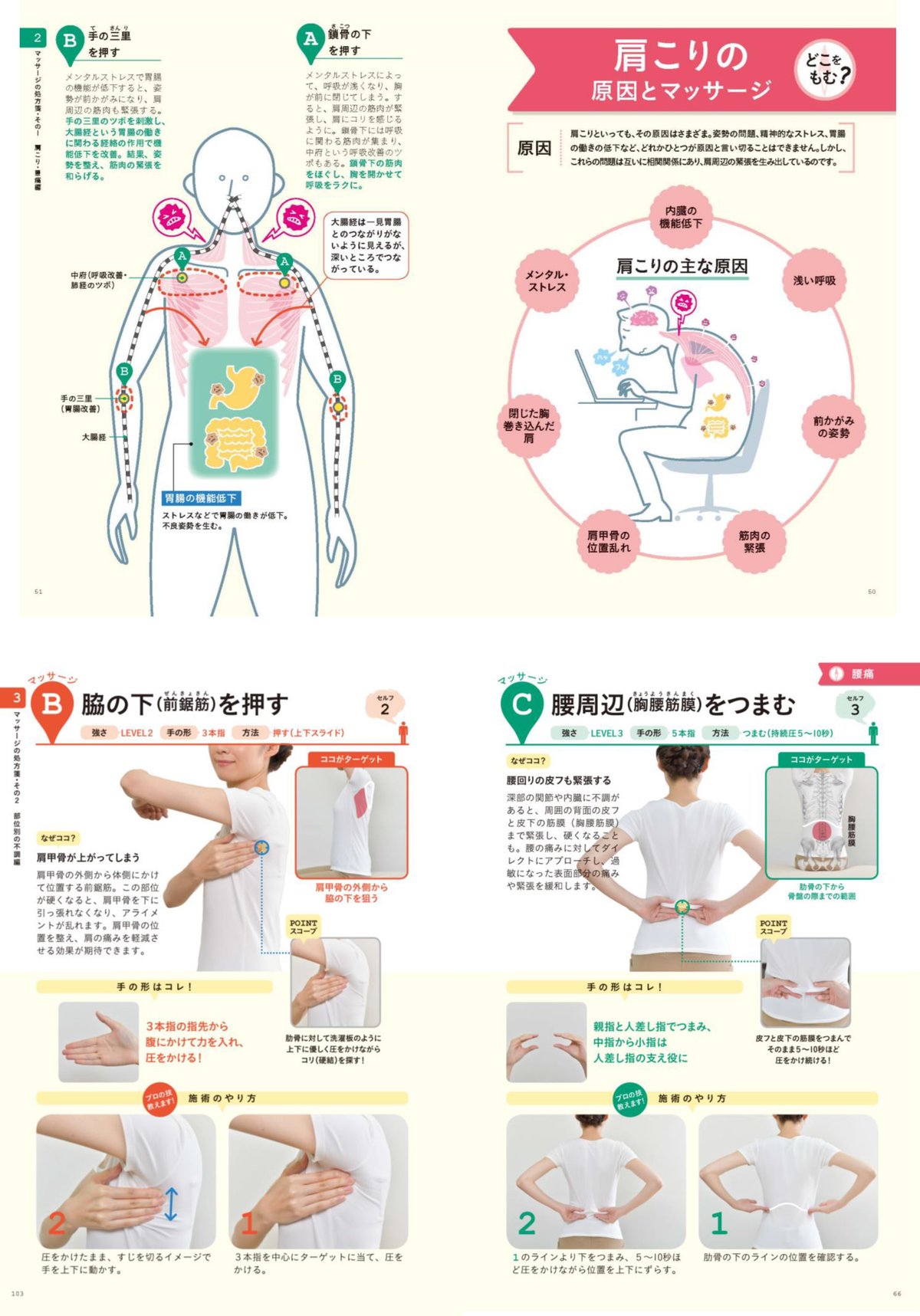

紙面はこういった感じ。

著者の石垣英俊先生がカラダを地図に見立てて、誰にでもできるマッサージを解説しているところが最大の売りです。

なので、この本のカバーデザインの課題は、読者に役立つ本だと思ってもらえるように、「コリ」と「痛み」を「地図」のように表現することでした。

デザインのポイントは「写真」「イラスト」「タイトル」の3つ。売りのポイントが多いのはよいことですが、情報が多いとデザインはうまくいかないものです。どのようにまとめていったのか。それぞれ紹介していきましょう。

まず、編集者がラフを書く

カバーデザインをどう作るのか?

デザイナーさんと打ち合わせをすることになりますが、最初はこんな感じで、私がラフを書きました。いくつか書きましたが、なんせセンスのない手描きラフなので、ギリギリお見せできそうなこちらをご紹介します。

写真に負けないように、タイトルと本の効能がわかるようなデザインを目標としました。

ここからは3つのポイント「写真」「イラスト」「タイトル」について、お話ししていきます。

ポイント1 写真

「ピラティスの先生の背中を“地図”に」

カバーデザインで使用しているのはこの写真です。

この写真のモデルは、石部美樹先生というピラティスの先生です(著者の石垣英俊先生が院長を務める神楽坂ホリスティッククーラの人気講師)。

ピラティスを極めた石部先生の背中は、美しくてしなやか。

背中の筋肉の凹凸をよーく見ていると、まるで山や谷のように見えないでしょうか?

このカバーでは、石部先生の背中を地図に見立てました。

この写真の撮影時には、「カラダを地図に見せる」というコンセプトにしたがって、筋肉の凹凸が見えるように工夫しています。カメラマンの蔦野裕さんと相談して、ライティングの向きや強さを調整して、陰影をつけることで、背中の凹凸を強調して見せているのです。

ポイント2 イラスト

「最小限の情報で地図に見せる」

もうひとつのポイントは、写真の上に描かれたイラスト。石部先生の背中に、『コリ』と『痛み』をイメージさせるイラストを配置しました。

これを描いてくれたのはイラストレーターの中村知史さん。健康実用書では引っ張りだこのイラストレーターさんです。

何案か描いてもらったのですが…

採用となったのはコレ。

肩に乗っている二人組がかわいい、このイラスト。

実は、このイラストの発注時、「人を書いてください」とはリクエストしていません。

「“コリ”と“痛み”の原因と対処法を地図帳のように解説する」というコンセプトを汲んだ中村さんの発想で生まれたイラストです。

カラダに道や駅などを描く方法もあったと思いますが、それでは情報が多くなってしまいます。そこで中村さんは、「カラダに迷い込んだ二人」という少ない情報でカラダを地図のように見せてくれました。

ポイント3 デザイン

「大胆なタイトルのデザイン」

この本のカバーをデザインしてくれたのは、タイプフェイスの渡邊民人さん。書籍のデザインでは数々のヒット作に携わるデザイナーさんです。渡邊さんがデザインしてくださったのがこれ。

ポイントは大胆な写真のトリミングと、タイトルの置き方です。渡邊さんから送られてきた表紙デザインのPDFファイルを開いたとき、思わず「すごい!」と歓声を上げてしまいました。ビジュアルとタイトル、お互いを高めあうデザインだからです。

よくあるのは、空間(たとえばこの写真だと、腕の上)にタイトルを置くデザインです。でも、そうではなく、この写真とイラストを最大限に生かして、タイトルを配置してくれました。

また、普通、タイトルは等しい文字間隔で整然と並んでいることが多いのですが、あえて「地図」「帳」の間隔を空け、イラストを挟むようなデザインとしたことで、イラストへの注目度が高まり、「地図でカラダのしくみを知ろう」というコンセプトが伝わるデザインになりました。

チームの化学反応が

良いカバーデザインを生む

本の表紙という小さなスペースで、アイディアのキャッチボールが行われ、徐々に形になっていくところをご紹介しました。

ここでお伝えしたいのは、書籍のカバーデザインはチームワークで生まれていることです。著者、カメラマン、モデル、イラストレーター、デザイナー、そして編集者が知恵を出し合うことで、一人では思いもつかないカバーデザインができました。

デザイナーの渡邊さんは、これを化学反応だと言っていました。

私は、この化学反応があるから、カバーデザインの工程が好きですし、いつもワクワクして取り組んでいます。

今年の6月、2018年に出版された「コリと痛みの地図帳」はおかげさまで10万部を突破しました。5年かけての大台突破。皆さまのご愛顧あってロングセラーとなりましたことに、心から御礼申し上げます。

文 高橋ピクト

生活実用書の編集者。『新しい腸の教科書』『コリと痛みの地図帳』などの健康書を中心に担当。「生活は冒険」がモットーで、楽しく生活することが趣味。ペンネームは街中のピクトグラムが好きなので。

ご紹介した『コリと痛みの地図帳』は、制作に3年かかっている石垣先生はじめスタッフ全員の力作です。マッサージは役に立つものばかりなので、よろければご覧下さい。

Twitter @rytk84

本づくりの舞台裏、コチラでも発信しています!