【Text 2006】「作品はみる人がいて初めて完成する」作品をみることについて改めて考えた出来事

「作品はみる人がいて初めて完成する」作品をみることについて改めて考えた2006年。学部を卒業した年の出来事。

大学卒業後初めての個展、いわゆるデビューとなる作品展で衝撃的な出会いがあった。この展覧会をきっかけにして岡山県立美術館で開催された「mite!おかやま」での展示、NYでの作品発表に繋がっていく。少し古い記事になるが改めて記述したい。

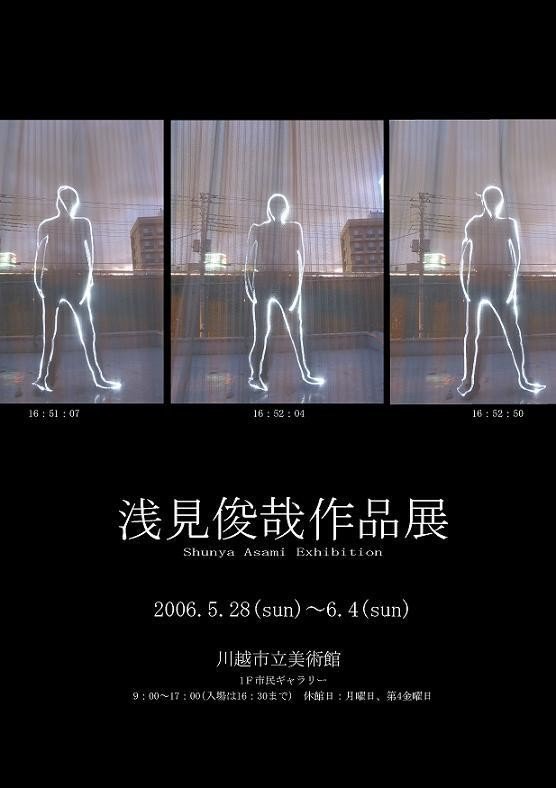

2006年5月28日~6月3日に川越市立美術館で開催した「浅見俊哉作品展」にて、アメリア・アレナス対話型鑑賞プログラムが開催された。

最終日前日の6/3日土曜日、埼玉県公立小学校児童(小学五年生)とアメリア・アレナスとの対話型鑑賞法の実演が行われた。

この展示は、美術鑑賞の第一人者である元ニューヨーク近代美術館教育部講師のアメリア・アレナス氏の要請により実現した。

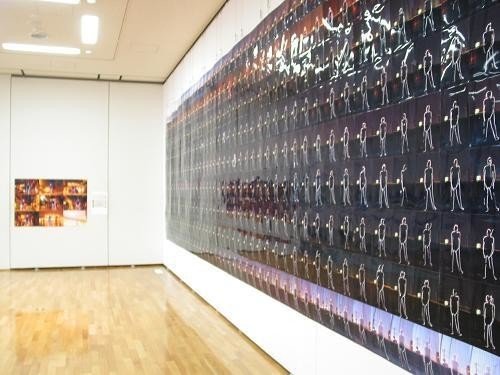

館内展示室常設展の作品二点、企画展、斉藤研作品展から一点、そして私の作品展出品作から一点を用いて、対話型鑑賞の実践が行われた。

[またたき 1449mm×1974mm Inkjetprint (2004年作)]

アメリア・アレナス氏(以下A・A)は、初め児童にじっくり作品を見せ、何でも気が付いたことを発言させる方法を用いて鑑賞を進める。

児童の発言に対して、想像力を広げるような問いかけをしたり、児童の意見に共感したりしながら、児童の発言をどんどんと促していく。

いつの間にか、児童達一人一人は、積極的に意見を言うことで、自らが主人公になっていく。

そして、他人の意見を聞き、その他人の意見について考え、「自分はそれについてはこう思う」と発言したり、「私もその意見に共感する」と他人の意見に賛同したりしながら作品の鑑賞を深める。

以下レクチャーの様子を記述する。

アメリア・アレナス(以下A・A):初めに(作品を)よく見てください。

四、五分経過

A・A:何か意見がある人いますか?

驚くべきことに、参加している児童全員が手を挙げた。

A・A:ワン・ツー・スリー………。!(手を挙げた児童に発言する順番を言い、順に発言させていく。)

児童1:水がうなっている

児童2:いろいろなものがうつっているみたい

児童3:(波紋は)すぐ見えなくなっちゃうのに時間を止めたみたいに見える

児童4:青白いから宇宙に見える

A・A:月から地球を撮った写真を思い浮かべたのかな?そんな感じするね。

児童5:石だけでなく他のものを落としたみたい

児童6:(波紋の)ひとつひとつが違うから(光り方に)インパクトがある

A・A:投げ方が違うのかな?何が落ちたかは分からないけれど光っているね。

児童7:海にいるくらげに見えてきた

児童8:魚が息をしているんじゃないかな

A・A:実は水中に何かがいて波紋が生じたんじゃない?

児童9:水自体が床に落ちたみたい!!

A・A:だから、作品が床に展示されているのかもね。

児童10:(作品を)つくったひとはきっと楽しい気持ちで遊んでいたんじゃないかな。

児童11:水っておもしろいね

児童12:いつもみているものだけどきれい。

A・A:いつもみているものでも、光や影や形をこうしてみてみるととてもミステリアスだね。

児童13:魚が上から飛び込んだんだよ

児童14:水が遅くなったり早くなったりしているみたい。

児童15:太陽の光が水に反射している

A・A:みんな、水の中に何があるのかとても知りたくてウズウズしているね。でも、水の中に何があるのかは分からない。きっと作者は水の中に何があるのか、みんなに知ってほしかったんだと思います。

そして、制作者が児童の質問を受ける時間になり、通訳の方から「アーティストのアサミさんです。」と紹介され児童の前に呼ばれました。

A・A:作品をつくった人に何か聞きたいことはある?

という声掛けに、何人かの児童から質問を受けました。

児童:水に何を投げたんですか?

私:自分の存在や思いです。

A・A:そういう考えや思いをもって作品を制作することはとても大事なことです。実際には何を投げたの?

私:石です。様々な石を何度も水面に投げ入れました。

(私のこの作品は、自分で生じさせた波紋を何度も撮影し、構成したものです。私が石を投げ投げなければ水面に波紋は生じません。その波紋は私の存在自体ではないかと考えます。)

児童:なんで水を撮ったのですか?

私:美しいからです。

鑑賞法を終えレクチャーの時間にアメリア・アレナス氏は次のように言った。

「この一連のプロセスでは、作品の解説、内容、意図を伝えるのが目的でなく、作品を通して、児童が主人公になることが大切です。主人公になるとは、児童自らが主体的に作品を見て、思考し、発言し、また見て、思考し、発言することが作品を理解することよりも必要なことです。子どもはもっともっと発言したいということに、私達は気が付かなくてはなりません」と。

美術作品の味わい方に正解はない。

だからこそ、児童一人一人が自分で感じた意見を言うことができ、他人の意見を認めることもできるのだと実感しました。

それは、私達大人でも同じです。

そこに、美術作品の一つの価値があるのかもしれません。

最後に、アレナスは私に近づいてきて言いました。

「…Excellent Work!!! だけど、あなたの作品は見る人がいて初めて完成することを忘れないで。」

「美術作品対話形式で鑑賞」新聞記事

詳細は「美育文化2006年9月号:みるできごと」に記事が掲載されています。

関連記事

いいなと思ったら応援しよう!