首長族と呼ばれた女性の目に映るもの

首に多くの輪っかをはめ、鮮やかな衣装を纏った少数民族をテレビやインターネットで見たという人はいるだろうか。

そのインパクトある見た目は人を惹きつけ、彼女らの住むミャンマーやタイの静かな山岳地帯にも多くの観光客を誘っている。

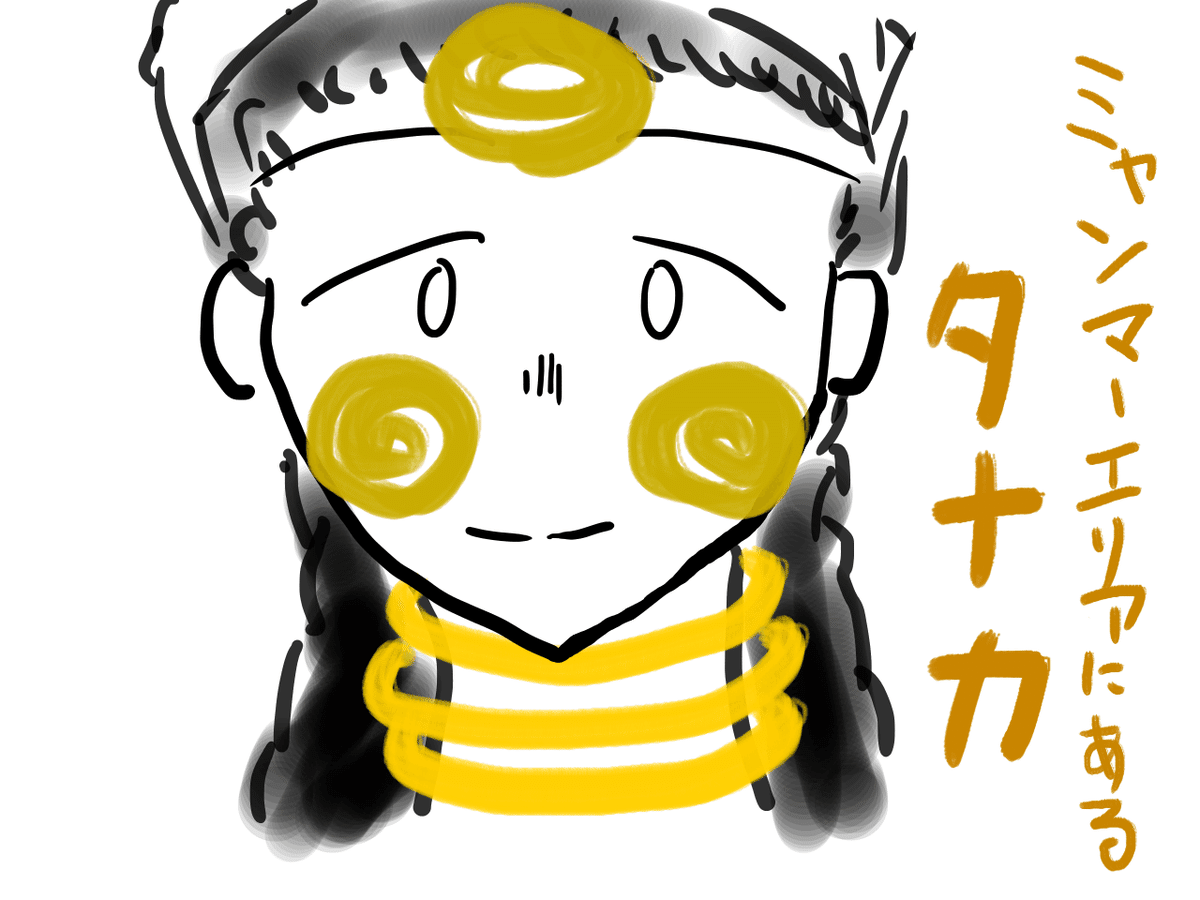

彼女らは派手な見た目だけでなく生活様式も伝統文化を重んじ、ほとんどが自給自足。もちろん衣服も自ら手織りし、耳元で光るアクセサリーも手作りだ。暑い日差しの日には木由来の伝統的な日焼け止めを塗って肌を守る。

日本に住んでいる以上、他の民族が独自の生活をしている状態を意識することは少ない。

日本では有名なアイヌ文化でさえ、今や地名や博物館の中でしか、その存在を意識することはなく、日常的にアイヌ衣装を着た人を札幌で見かけることはまずない。

そのように、伝統文化は現代的な生活に溶け込みつつも、各地域やシーズンに少し味付けを加えている程度である。

真に心を伴った伝統文化はどれほど残っているものだろうか。

私は、そんなカタチだけの伝統を継承するひとりだからか、どうしてか独自文化を大切にし、現代社会のなかを強く生きる彼女らの姿は可憐で美しいように思えた。

第一章 足跡

タイへ飛び立つ

偉そうに語り始めたが、私が首長族と呼ばれる民族、いわゆるカレン族(カヤン族、パダウン族)を知ったのは少年時代に見た探検バラエティー番組だ。

世界のもの珍しい民族・文化をオモシロオカシク取り上げた番組だった気がする。気がするというのも内容がたぶん薄いものだったんだろう。ただ、先にも述べたように彼女らの伝統衣装を纏い布を織る姿はとにかく印象的だった。

大人になると自然と目を逸してしまう、発展途上の生活と先進国の生活の差。子供目線には自分の周りのハイテクが蔓延する世界とテレビの中の世界は別世界であり、記憶に刻まれやすかったように思う。

心の奥底にしまいこんでいたカレン族のことを、普通の生活をしていて思い出すこともなかったのだが、ある本を読んでいるとタイやミャンマーのカレン族の話が登場し興味が出た。ググってみると、どうやら首に輪っかのようなものをつけている民族もカレン族の一部であることが分かった。心の奥底にいた美しい方々と同じ民族だったのか・・・と。

どうやらネットで見る限り、私がテレビで見たときと変わらず、山岳地帯でほとんど自給自足の生活をしているらしい。首のリングも健在だ。人種差別を背景としたミャンマーの内戦から逃げてきた人たちがタイ国境付近に多く暮らしており、ミャンマーからは敵、タイからも厄介者とされ、その立場を回復しないままズルズルと色々なものと戦い続けている。

調べていく中で興味深い記事を見かけた。

カレン族村の見学ツアーは経済が回りにくい山岳地帯への大きな観光収入になっている一方、村の入り口で入場料が取られ、カメラを持った観光客が村内の人に質問していく姿は、まるで人間動物園であるといったものだ。

人権問題を取り上げるのが活発な欧米メディアが中心となって非難しているようだ。

たしかに、人間動物園は良いものではないだろう。

しかし、欧米とアジアでは人権に対する考え方は異なるわけだ。本人たちの意見を聞きもしないで一方的に端から欧米の人権的な考えを押し付けるのはいかがなものか。

そもそも彼女らがそのような生活になった内戦の根本的にある人種差別をアジアに持ち込んだのは欧米だ。そんな彼らが”やいのやいの”と外部だけで騒ぎ立てていることに違和感しかなかった。

本人たちはどう思ってどんな生活をしているのだろうか。

それを聞くところから始めないとなにも始まらないのではないか。

興味が出たら、そこからは早い。

長い間、コロナウイルスにより海外渡航に制限が強くかかっていたが、当時の状況としては許されていた。少数民族は医療機関の対応が難しい場合もあるので、現地では様子を見つつワクチン、PCR、簡易検査キット、万全たる準備でタイへ飛んだ。

日本も関わるビルマのヒストリー

人間動物園どうのの前に、彼女らは派手な民族として有名で世界中に多くの美しい写真や映像が出回っている。それにも関わらず、戦争難民という事実はあまり知られていない。そもそも戦争難民になった背景は壮大すぎて一冊の本になってしまうため、ビルマの歴史からざっくりと話すことにしよう。

まず、ややこしくないようにビルマとミャンマーは同じ意味であることを知ってほしい。昔の地図ではビルマとなっており、ビルマの竪琴という本が有名であるようにビルマという表記になれている人も多いだろう。

政治思想などで呼び方が異なっているが、今の教科書上はミャンマーとなっているため、特に若い人はビルマと言われてパッとしない人がいるかも知れない。ここでは歴史を語るときはビルマ、現代を語るときはミャンマーとして使い分けていく。

時代は第二次世界大戦よりずっと前の英緬戦争からである。

日本でもイギリスが薩摩藩にやってきて交易をはじめた頃だ。

ビルマという国に植民地支配を目的としたイギリスが入ることになる。世界の問題の大半はイギリスからなんて揶揄されるが、ビルマでも影響度を高めるために、これまでの植民地支配で培ったノウハウが生かされた。

そのひとつが人種による意識の統一化だ。イギリスは人種、民族という括りでアイデンティティを確立させ、統一意識をもたせることで内部分裂を工作しやすく、統治しやすいようにした。

そして、今のビルマの中心地に多く住んでいたビルマ人と山側に住んでいたカレン族の間に人種、民族の異なることに対する大きな亀裂が生まれた。

タイとの国境までの領土をビルマ人のものである主張を支持し、ビルマ人と多民族との溝を更に深めた。当時も今も東部、北東部のエリアにはカレン族やリス族、モン族、シャン族など様々な少数民族が山の中にポツポツと集落を立てて住んでおり、明確な線引ができる状態ではない。ましてカレン族にも多くの部族がありグラデーションのように部落が広がっている。

少数民族というと村数個分というイメージがどうしてもあるかもしれないが、カレン族はかなりの勢力があり、減ったとされる今でも400万人ほどいる。民族間の争いができてしまうと激しくなるのは容易に想像できる。

ここでビルマの歴史が大きく動くきっかけとなったのが日本軍によるビルマ侵攻だ。

「列強の植民地支配からの解放」の大義を背負い、イギリスがアジア入植の拠点としていたインドまで列強勢力を追い払おうと、その手前にあるビルマを足掛けとした。

軍略的な側面でいうと、援蔣ルートの遮断など補給路を断つことを目的とした。後に有名なインパール作戦という惨劇を生む手前の話であるが、結果的には良くも悪くも日本軍のビルマ侵攻により、イギリスを追い出すこととなった。

日本軍のやり方は自ら戦うこともあるが、中心となったのは現地の反英勢力を育て戦わせることだ。このとき日本陸軍の鈴木敬司大佐はビルマの独立を掲げて活動していた「我らビルマ人協会(タキン党)」に目をつけ、その指導者アウンサンとその仲間達の30名に鈴木大佐の南機関のもとで軍事訓練を施すなどタキン党を支援し、インド国民軍と共にイギリス勢力を追い出した。

日本の支援もあってビルマを統一したものの、後にアウンサンは大東亜共栄圏として傀儡国家として名ばかりの独立を承認した日本に不満を募らせ、当時、既に劣勢となっていた枢軸国側を見限り、アウンサンは1945年3月に共産勢力と協力し抗日運動に翻ることとなった。8月に直後にアメリカに降伏した日本はビルマから撤退。またも独立を約束したイギリスに裏切られ、またも植民地になり、アウンサンの暗殺、そこから1948年の独立までのドラマが続く。

戦後、南機関がなくなるときにはビルマ独立義勇軍は2万3千人となっており、今のビルマ国民軍となっている。

ちなみにアウンサンという名前に聞き覚えがある方もいるかもしれないが、後にノーベル平和賞を取るアウンサン・スーチーの父親である。ビルマ独立軍が軍事政権を務めていたビルマで、民主的に選挙でスーチーが選ばれ続けているが軍事政権が主権を譲るわけもなく軟禁されている。軍の開祖であり、国の英雄の娘でもあり、扱いが慎重になっているのも当然だろう。イギリスと日本に抗い独立を勝ち取ったビルマ軍事政権も、今は国民を虐殺するなど批判が高まっているが、今もなお、イギリスの支援を受けるスーチー(NLD)がビルマ国民軍と戦うというのも、歴史の複雑さを感じさせる。

さて、話を戻すとしよう。その間、カレン族はどうしていたかだ。

まだタキン党が活動を始めた頃、既に民族意識が浸透しきっており、タキン党自体も民族主義に基づいた”ビルマ民族”の独立を目的としていたわけだ。日本のビルマ侵攻時、カレン族の一部はビルマ民族に反発し、イギリス側である連合国を支援して活動していた。日本軍はアジアから”白人”を追い出すことを目的のひとつとしており、ビルマ民族とカレン族間にそこまでの執着はなかったように思える。

しかし、鈴木大佐の部下をカレン族により殺害されたことで、その制裁として村を焼き払い、制圧したことでその溝は深くなったという話もある。

戦争というのはやったやられたの繰り返しでスパイラル状に進行していくもので、カレン側からは村を焼いた敵、ビルマ側からは領地を侵略している敵と今も内戦が続いている。

ビルマ、日本、イギリスの関係は互いの利害と主張が複雑に絡み合い、良い悪いで判断できるものではない。抗日運動をしていたビルマ側であっても鈴木大佐を戦後のBC戦犯から救い、英雄のひとりとしており、戦後も解散した南機関の要人と交流を深めている。今もアウンサンスーチーの家族はイギリスにいる。

観光客数からもミャンマーに興味を持つ日本人は少ないと思われるが、歴史を振り返るとビルマ内戦、少数民族弾圧、ロヒンギャなどミャンマーの抱える問題の背景がなんとなく見えてくるのではなかろうか。

バンコクで乾杯

3年ぶりにスワンナプーム空港に降りた私は早速PCR検査を受け、陰性証明を取得する。空港には驚くほどの欧米人、流石というべきか観光客数No1であることを感じさせる。3年前に感じた中国人だらけの空港の空気感は一切なく、中国の経済が活発になる前のことを思い出される。

どうしてカレン族の話をしているのにタイなのかというと、単にミャンマーは軍事政権が幅をきかせ日本人は入国できないからである。観光地として既に確立されているタイ側からアプローチをかけたほうが良いようにも思われた。

バンコクの街はコロナ前と変わらぬ暑さだった。

寧ろ、マスクをしているので余計に思う。高層ビルの影を縫い歩きながら常にアツイアツイと口を動かしていた。

タイ人はマスクをしていることを除いて、変わらず陽気で笑顔とマイペンライ精神で迎えてくれる。ほんとにこの国は住みやすい。

街なかで外国人を見かけるといったら欧米人で、よくわからないテンションで相変わらず好き勝手している。

現地にいる友人と合流して現地の情報を仕入れる。会場はもちろんミュージックバーだ。結果的には、ただ飲んだくれて1日が終わるわけだが、タイの飲み屋で1500Bはやりすぎた。

この日に分かったことは外国人だからモテるというのはやはり幻想であること、カレン族のことなんてタイ人、日本人、誰も興味ないことだ。

行動できる6日間の2日目。二日酔いで昼間にドミトリーで起床。昼間は暑いので外に出る気にもなれず、受付のスタッフにタイ語を数時間教えてもらっていた。観光客の集まるホステルのスタッフは流石にカレン族を知っていたが、クビナガ族がタイにいるよってくらいの情報だった。

その後、エジプト帰りの韓国人と仲良くなり、友人を誘って飲みにいくことになった。会場はもちろんナイトマーケットだ。この日も、ただ飲んだくれて終わる。

この日に分かったこと外国人だからモテるというのは幻想であるということ、モテるやつはどこだってモテるということだ。

三日目にしてようやくバンコクを出発し、チェンマイに向かった。鉄道社員が私のために日本語のアナウンスを流してくれるサービスなど嬉しいこともあったので、どこかでこのとき使った寝台列車についても書ければ嬉しい。

チェンマイにて

軽く説明しておくと、タイは東南アジアのなかでも随一の鉄道網を持つが、田舎までつながっているのは北部と南部を縦貫したタイ国鉄しかない。南はマレーシアから北はチェンマイまで非常に長くロマンあふれる鉄道であるが、チェンマイより先のチェンライ、メーホーソン、パーイなどとなるとバス移動が中心となる。

寝台列車の良いところは宿代が浮くこととちゃんとぐっすり寝れるところ。電車のガタンゴトンという音がいい感じに眠りに誘ってくれる。そして、朝に到着するので朝から行動しやすいことも良いところだ。

チェンマイの旧都市街からバイタクで数キロ先にあるバスターミナルについた。流石、都会のバスターミナルでかなり広く、おばちゃんがどこ行きたいのと聞いてくれるので迷いもしない。

私は早速チケットの購入口へ。窓口付近には大勢の欧米人が詰めかけていた。カレン族がたくさんいるメーホーソン方面のバスはいっぱいであるという。メーホーソンの一つ手前の街、パーイであれば14時の便に空きがあり、目的地がずれてしまうけれど取り敢えず山のほうのチケットを確保した。

チェンマイからパーイ、メーホーソンまでの峠道はかなりの上下とカーブがあることが有名で、ゲロ道なんて名前をつけられているほどだ。パーイまでは3時間、メーホーソンまでは5時間、ゲロに耐えなければいけないらしい。

極限のリラックスと対策を打つべくマッサージ屋さんへ足を伸ばす。

皆さんお馴染みのタイのマッサージは安価で技術力がかなり高い。可能であれば若いおねーちゃんよりベテランのおばちゃんにやってもらうことをオススメする。フットマッサージで身体と脳みそがトロケている状態でも情報収集は怠るわけにはいけない。首長族を知っているかと尋ねてみると、その存在は知っているが会ったことはないとのこと。この先の道についてはスイング・トュー・マッチとのこと。加えてオエッという嘔吐するような表現まで頂けた。相当ヤバそうだ。

バイクで行くとスイング楽しいとのことだが、チケットを取ってしまった以上、オエッは免れない。

マッサージ屋をあとにし食事を取る。食堂のおばちゃんにも聞いてみたが首長族の詳細は誰も知らない。

チェンマイのあちこちに観光用のカレン村の宣伝が貼ってあるので、その姿を知っている人は多いが、会ったことがある人は更に少ない。国民性的に他人の生活にあまり興味がないからか、地元民は地元の観光地には行かないからか、そのあたりはよくわからない。

最後に薬局に寄り、酔いドメとタイの万能薬メンソールを仕入れ、イザ出陣。

地獄の先にあるのは桃源郷

バスの登場者は7名。私と欧米人2名、現地人2名のラスト1名は袈裟を着たお坊さん。お弟子さんと見られる若いお坊さんが師匠をバス停まで見送りに来ていた。今生の別れでもなんでもないだろうが、しんみりとしてしまった。こんな山奥に向かうバスにでもお坊さんはいるのだ。さらに山奥の少数民族は何を信じているのだろうか。期待に胸を膨らませ、荷物を屋根の上に括り付けて出発だ。

チェンマイの街から30分ほどで峠に入る。

予想を反し、峠に入っても道路は都市部よりもキレイだった。道路のガタガタによる揺れもほとんどない。カーブによる揺れを除いては。

30m進めばカーブがあり、急な坂道を右行って左に行って、やっとひと山を越えたと思ったら次は下り坂。それを到着まで何度も繰り返す。

途中、休憩所に寄り、15分ほどトイレ休憩を挟む。既にゲロ、ゲロラ、ゲロゾーマでいうところのゲロラくらい。隣の白人は真っ青な顔。Crazy roadとこぼしていた。楽しそうにツーリングして私達を追い抜く欧米人達を見て、チェンマイでバイクを借りて自力で行けばとよかったと後悔。

私は顔にメンソールを塗りたくって、吸いまくる。これが意外に効くのだ。

伝わるか分からないがタイガーバームの同じ匂いのやつ。タイの受験生は集中するときメンソールを鼻の穴に2つにメンソールをぶっさっすらしい。

軍による緊張感ある検問を越え、バス後半戦を終えるとパーイに到着。あまり話していなかったが隣の白人とは戦友のような謎の信頼関係ができていた。彼は以前にもパーイに訪れたことがあるようで、パーイといったらGyozaだと屋台を教えてくれた。まぁ中国の国境も近いしなと、水餃子でお腹いっぱいにし彼とは握手し別れた。その後、ぐるっと街を徘徊しつつ予約していたホステルに向かうことにした。

バス酔いしてすっかり意識は自分に向いていたが、落ち着いてきた頃に通り抜ける風で、ふとパーイの過ごしやすさを感じる。

5月のタイは雨季前の最も暑い時期。灼熱のバンコクとは対称的に長袖でも良いくらいの涼しさ。自然豊かで空気もおいしく、非常に過ごしやすい。桃源郷とはまさにここのことかもしれない。

パーイは第2のカオサンとも呼ばれる街でバックパッカーの聖地とされる。現地人よりも欧米人のほうが多いんじゃないかというほど欧米人で溢れかえっていた。ほんとにかなりの山奥なのにビックリする。

ひと昔前は黄金の三角地帯が近かったからか薬物が溢れており、ちょうど良い気候と薬漬けで街に沈むバックパッカーも多かったようだが、今はカオサン通りと同様にあるときから観光地化が進み、昔よりカオス感はない。

日本人もカオスさに貢献しており、パーイ郊外にヒッピー村を作って何十年も世俗と離れた暮らしをしていた集団がいて現地人の間でも有名になっていた。

ホステルで荷物を降ろし、同部屋のドイツ人のイケメン青年と飲みに出かける。アジアであることを忘れてしまうような欧米空間でシンハービールを何本も空ける。ヘベケレになりながらも一応、情報収集は欠かさない。バーの現地人スタッフにカレン族について聞いてみると多くは山の奥の方に暮らしている、メーホーソンに多い、首めっちゃ長いなど、やはり現地はチェンマイで聞くより遥かに詳細な情報が手に入る。パーイにも村があるから行っておいでとパーイ郊外のカレン族の観光用の集落を教えてもらった。

メーホーソンに行けなかったことが悔やまれる。ただ向こうは船を使って革を登り山奥に行くツアーに参加する必要があり、大掛かりになってしまうため、短期旅行者には少し厳しい。そういった側面では都市部から近い集落というのも悪くない。

ちなみに後の調査で分かったことだが、日本人ヒッピーの集落はもうないらしい。

第二章 ブルー・ス・プリング

Long Neck Karen

「少数民族の村には営業時間のようなものがあり、一般人が自給自足のような生活を演出し、営業時間外は洋服に着替え、スマホを触っている」

少数民族の映像が出たときに誰かが口走る。どこからの情報かはわからないが、不思議と周りの人間でも一度は聞いたことのあるという。

この考え方は少数民族取材でオモシロオカシク取り上げる番組企画などに対してヤラセ臭いことを皮肉ることで広く使われているのだろう。

しかし、そのように思う根底の考え方を持っているからのように思う。

ひとつはどんな山奥の人間でも現代においてハイテク機器なしの生活はありえないというもの。もうひとつが豊かな社会で望まない限り、自給自足の生活しているところなどあるのだろうかというもの。あとはテレビのヤラセが多くオオカミ少年のようになっていることか。

なんにせよ。しっかりこの目で確かめて世に知ってもらいたい。

私がカレン族と会う上でもうひとつのテーマとして掲げていた。

朝、ゲストハウスのオーナーの穏やかなギターの音で目覚め、シャワーを浴びて一服。少し肌寒い。ほんとうに居心地の良い場所だ。ここに住みたい、どこも行きたくない想いを封じ込めて活動できるのは今日と明日のみと意を決してサンダルを履く。

バイクは一日200B。750円といったところか。とってもリーズナブル。ただ保険などないので事故には注意。

東南アジアでバイクを借りたことのない人に向けにお伝えすると、向こうも盗まれるわけにはいかないのでデポジットが要求される。3000B(1万円くらい) もしくはパスポートだ。パスポートのみしか受け付けない場合もある。言葉が通じない日本人がパスポートをコピーではなくそのまま預かろうとする店員に戸惑い、ブチギレているシーンを時たま見かける。500円ちょっとで生活の種を貸し出すレンタル屋の気持ちに立ってもらいたいものだ。

バイクを借りてカレン族の村に向かう。

パーイ中心地から2キロほど。かなり都会に近い。メーホーソンのほうだと数時間程度の道のりだと聞いていたので拍子抜け感はある。ある種もっとも”観光地化”の進んだ村と言えるだろう。グーグルマップにも併設にカフェがある。少数民族を見ながらコーヒーでも啜る気だろうか?

村は少し土道の脇に逸れた場所にあった。

入り口から遠くのほうに見える建物は全て木造でコンクリートや鉄筋製のものは見られない。入り口には「Long Neck Karen」とあり、ここで間違いないことが確かめられた。

本文でも首長族という言葉を慎重に使うようにしている。まぁお察しの通り蔑称だからだ。首長族と呼ばれるのはカレン族の中でもパダウン族と呼ばれる民族がこの風習文化を持っている。少数民族とはいえカレン族は何百万人いる大きな集団であり、首にリングをしているのは一部に過ぎない。

ここからは大きな集団を示すカレン族と首にリングをしているパダウン族とで書き分けていく。

大昔の話だが、パダウン族が世に知れ渡った頃フランスの雑誌でキリン人間などと取り上げ、連れ出してサーカスに見世物となった話がある。日本もNHKの撮影クルーが気味が悪いとも述べていたそうだ。江戸時代、黒船に乗った白人が天狗に見えたような感じだろうが、グローバル社会となりコンプライアンス意識の高い環境の今ではあまり想像がつきにくい。

そして科学的に証明されていることだが、彼女らは首が長いのではなくリングの重みで肩が下がっているのだ。さらにリングをはめていることで視覚的に首が長いように見えている。

実は首長族ではなく撫で肩族である。

大切なプーアンとの出会い

大きな門が構えられていてその横に併設されているカフェでタイ人のおばちゃんが門番をしている。垂れ下がっている看板はOPEN。当然だがこの門の奥には人が暮らしている。訪問者が人間をこの檻で飼っているように見えるのも無理はない。おばちゃんに入場料100Bを払い見学させてもらった。

入り口は立派であったが中は割と開放的だ。別に塀に囲われているわけでもない。村の中は5分ほどで一周できるくらいの広さで、窓も扉もない床、柱、屋根といった造りの木造の小ぶりな建物が連なっていた。屋根は茅葺きのようなスタイルで、茅と枯れ葉で作られている。これもカレン族の文化一部らしい。他の地域では見られない。

各家の軒先には色鮮やかな手織りの布が暖簾のように吊るされており、中には首にリングをはめた女性が機織り機を触っていた。男は5才児未満ほどの子供しかおらず、成人男性は見られない。軒先にお土産や布のある家はお店のようだ。

壁のある家もあり、そちらはお住まいのようだ。プライベートを守るような造りがしてある。

客は私ひとりだったからか視線を集め、完全に他人の家にお邪魔した気分だった。意を決してピー(すみません)と中年のおばちゃんに声をかけてみた。パダウン族も日本人やタイ人と同じでコミュニケーションの最初の壁が高く、話してみるとすぐに打ち解けられた。

衣装がキレイだね!など古今東西ありきたりな会話からはじめ、これどうやって作ってんの?と段階を踏む。私も彼女も他言語が苦手なためか、単に私がコミュ力不足だからか、言葉がつまり、すぐにこの置物良いよと少しセールストークの交えた話になってしまった。

パダウン族を模った手彫りの人形だ。こけしに近く首に輪がある。優しい雰囲気の方だったが、それ以上の会話は難しく申し訳ないが丁重に断った。

このような販売物の利益は彼女らの収入となる。収入のバランスは不明であるが、入場料の一部も少数民族にも還元され、個人の売上に依存しない安定した収入源ともなっている。他で得た情報だが入場料がない村では、収入が個人の売上に依存してしまうため、買ってくれと囲まれるケースもあるらしい。その点、この村では村人に囲まれることもなく穏やかな空気が流れている。

その後、おばあちゃん、子供と話し、村を一周し終える頃、最後に村一番の若い娘と話した。

他の村人と同様に民族衣装を纏っているが、どこか着こなしが若く、トレンドを取り入れたようなスラッとしたシルエットに、ところどころに入るオリジナルの刺繍が目に留まる。髪は三編みを結い上げ、手作りのアクセサリーが良いアクセントになってた。

クラスメートにいても多くの男子の注目を集めるだろう美貌もあるだろうが、それ以上に純度の高い屈託ない笑顔が印象的であった。

第一印象が強くもあるが、最終的に一番多く言葉を交わし仲良くなり、次も必ず会うこと約束した私の大切なプーアン(友人)となるムクちゃんだ。

他の方と同様に話始めたが、会話のテンポが合う。というより外国人との会話慣れている感じがする。

それもそのはず、彼女とは英語とタイ語で会話するのだが、彼女は就学経験がなく、どこで習ったのかと尋ねると観光客からだそうだ。毎日のように入れ替わる観光客から日常会話できるレベルまで習得したならば、慣れるのもわかる。なによりもその勉強意欲と能力に驚かされる。

彼女と家族間ではカレン語を使っているようなので、一度街に出れば彼女にとって外国語の世界なのだ。

島全体が統一された国家である日本からはなかなか想像つきにくいが、国境付近の世界となると多言語が当たり前になる。ここは中国、ミャンマーとの国境に近い。道路標識でもたまに中国語を見かけることがあるくらいだ。少数民族それぞれに独自の言葉を持っている。

この村だけでなく国境付近全体に、様々な言語が様々なレベルで飛び交うため、人の話を聞こうとする姿勢が浸透しているように思う。ゆっくりと人の話を最後まで聞き、間違っていることがありそうだと感じれば何度も聞き返す。なるべく勘違いがないように慎重に会話が進められ、早とちりして捲し立てる人も少ない気がする。

中年のおばちゃんとは言葉の壁が原因でうまくコミュニケーションが取れなかったが、ムクちゃんの場合はプラスに働いているようだ。

雲流れる青空と茅で葺かれた軒の下でふたり並んで座りながら、生活のこと、家族のこと、好きなメイクのこと、自分たちのこれからについて、他愛のない会話から深い会話まで、多くのことを語り合った。

鴨川の河原で並び合うカップルのような青春感。

高校生に戻ったかのような妙なドキドキの時間は無限に思えた。

「クン ミー フェーン マイ?(恋人はいますか?)」

そう尋ねられ、いませんと答えると、照れて両手で顔を覆う仕草を見せた。

純粋な反応を見ると自分の心臓周りにこびり付いた垢が洗い落とされる気がする。自分とその周りの環境が汚く見えて仕方がなくなる。自分の人生なにをしてたんだろうとさえ思った。

一方で、その初心さが人の出会いが限られていることを裏付けてるようで、ビジネスで少数民族しているとはまるで思えない現実味があった。

実際、話を聞いていると、この観光村に定住するようになってからは他村のパダウン族の男性と会ったことがないと言う。昔は山にいたので、商業や交通の関係で他の村との交流もあったそうだが、街からモノが手に入るようになると交流の機会も減る。

彼女のプライベートすぎることは記載できないが、次項では生活については少々紹介できたらと思う。

村の衣類事情

衣服は手作り。ほんとうに個性的で美しい、そして繊細な造りがしてある。

ムクちゃんも全身手作りの服を着ていた。アクセサリーもほとんど手作りだそうだ。

ただ、パダウン族だけの特徴なのか伝統的な要素だけではなく、オリジナル要素が入っていることだ。民族全体で統一化されたものではなく、個人ごとに異なり、時にはかなり現代的な派手めな柄の服を民族衣装にリメイクしたようなものまで見られる。

全く参考になる情報ではないが、20代半ばの私からみてもオシャレで本当にかわいいと思った。

お土産として販売しているのは主にスカーフとバッグだ。

スカーフは値段によって造りはことなるが、経糸に対して緯糸が全て入っているのではなく、帯状の緯糸が等間隔に入っているものがあり衝撃的だった。もちろん耐久性は弱くなってしまうが、私がこれまで見てきた衣類では見たことのない構造だった。

なぜスカーフなのか、いくつか予想できるとすれば、手軽なお土産品である点と首のリングを隠すためである。前者は言うまでもなく、後者についてだが、参考文献とした資料に街にでるときは、リングを隠すためにスカーフを身につける人もいるとあった。首のリングは伝統的な誇りがある一方で、心理的にはマイノリティな立場を主張するものでもある。隠していたい気持ちも理解できる。

スカーフはパダウン族にとって日常的に使うものだから当たり前のものとして置いているのではないだろうか。

参考文献とした「久保忠行. タイのカヤン観光の成立と変遷 ―観光人類学の枠組みを再考する―. 東南アジア研究. 51巻 2号. 2014年 1月」はリングの装着と現代社会の生き方に迫った名論文なので是非読んでいただきたい。

バッグの方については、チェンマイ市内の博物館にカレン族の伝統的なバッグとして展示されていたとおり、古くからのデザインなのだろう。

私は1つムクちゃんから購入したが、その際に「どの葉っぱにする?」と不思議な単位でバッグを選ばせてくれたことが印象深い。形状はトートバッグの特徴的な見た目で肩にかけると、確かに大きな葉っぱのように見える。

同じようなものを持っていても、環境が変わると世界も違って見えているのではないだろうか。

村の食事事情

料理の話をしていたときだ。話始めたきっかけははっきりと覚えていないが、私は料理好きだと話したからだったように思う。

彼女も料理好きだった。普段は野菜炒めを作ることが多いと話してくれた。村周辺の畑から取れる野菜で作り、豚肉を使うと美味しくなると教えてくれた。でも、豚肉は街にでないと手に入らないからあまり使わないらしい。

確かに、往復4km荷物を持ち、歩いて買い物に出かけるのはなかなか億劫だろう。足が遠のいてしまう理由も分かる。

トラックやバイクで移動は難しいのかと尋ねると、お金がかかるから持っていないとのことだった。実際、この村には受付のおばちゃんが乗っていたトラック以外には見当たらなかった。

それに肉は高いからたまにしか食べないとも続けた。

この村はかなり都会地域に近く、村民からは街に比較的に出やすく、観光客からは村に行きやすい場所にある。それでも村民がパーイの街にでることは少ない。

物理的な距離以上に、経済的な壁に妨げられ遠く感じさせているのだろうか。コロナの影響も考えられるが、経済的に不安定な生活の一部が見えたような気がした。

食事についてはチマキやスープなんかもあるようだが、細かなことまではわからなかった。ただ、タイ料理ともミャンマー料理とも異なる独自の食文化を持っているようだ。

手作りばかりでもなく、街の屋台で購入してくることもあるのだろうか。この点については不明だが、タイ屋台でよく見かけるビニールに入った食事を持っている方を見かけた。タイは普段の食事を外食で賄うほどお手軽価格の屋台文化が浸透している。先述した街にはあまり出ないということと反してしまうが、そういった文化がミックスされているのかもしれない。

村の住居事情

「男性はなにをしているの?」

パダウン族は家庭内での女性の力が強いと聞く。例えば家の所有権は女性側にあるそうだ。それにしても、村内の男と呼べるのは小学生か、それ未満の幼児しかいない。

お金がない、というくらいなのだから村の観光収入だけの話ではなく男性が働いた収入を合算してのことだろう。女性が一生懸命働き、男がのんびり寝てる状態で経済的な困窮を話すのは違和感がある。

ムクちゃんに尋ねると村の外で家を作っていると話す。パダウン族の家は特徴的でこのエリアにしか見られないため、独自技術を使った飯の種があるのだろうか。

この旅でパダウン族の成人男性に会ったのは、パーイの郊外でカフェを営んでいる方のひとりだ。男性はちょうど葉っぱを吸っていたのでお話はできなかったが、奥様のタイ人とは雑談を交わした。その際に「この家は旦那が建てたのよ」と特徴的なパダウン族の家を紹介してくれた。自分で家を作るのはお手の物なのだろう。

それにしても皆が皆、建築に携わっているわけでもないだろうし、男性の職については不明な点が多い。

タイムリミット

残念ながら滞在期間は短く(酒を飲んでたからだが)、タイムリミットが迫る。結果的に昼、夜、次の日の朝とそれぞれの時間帯で3度村に訪れ、コミュニケーションを重ねた。

夜については”営業時間”外で入り口には「Close」の看板がかけてあるが、門番のおばちゃんがいないだけで昼間と変わらず歓迎された。彼女らにプライベートらしいプライベートがあるかは断言できないが、ウェルカム精神が根付いているのは肌で感じ取れた。

私も他の文献で少数民族との話を見ることはあるが、どの方も割と歓迎されているパターンが多いように思う。

元来、山岳の奥で核コミュニティとして暮らしていれば、他の集団との接触は持ちず持たれずの関係で、歓迎するのが文化として根付きやすいのかもしれない。日本国内の身近な例でも、人と接する機会が多い都市部はドライ、郊外はウェットな関係を構築する傾向にある。

夜は日が沈みかけた時間で、プライベート重視の家の方からは光が漏れ、広場で村の子供達とムクちゃんが追いかけっこしていて、どこにでもある微笑ましい光景が記憶として焼き付いている。

次の日は、バスの時間があったので朝に1時間ほど話した。彼女は朝ごはんを食べる前だったが、笑顔で対応してくれた。

最後の最後まで、親切に丁寧に文化、生活を教えてくれた。

私のような観光客が一日に何人もやってきて、それぞれが何度も同じようなことを聞き、それを毎日毎日やるのだろう。

それは彼女にとっての仕事なのか、私生活の延長なのか。

なるべく彼女にも楽しんで会話してもらえるようジョークを挟んだりしたが、彼女にとって少しでも違った一日になったことを願う。

タナカを塗ってもらったり文化交流をし、最後は、また必ず会いましょう、私達はプーアン(友達)だからね、とムクちゃんに別れを告げて村を後にした。

次は日本に来てくださいと、喉元まで出かがったが言わなかった。

村を出た後、またゲロバスでチェンマイへ、そしてバンコクに戻って、相変わらずお酒を飲んだり変な葉っぱを食べさせられたり、最後はバンコクライフを楽しんだ。それから厳重なコロナ対策を越えて帰国した。

第三章 私が見たファクト

戦争の影

写真を振り返って彼女達は今なにをしているのだろうと懐かしむ。

といっても彼女とフェイスブックを交換したので、いつでも連絡が取れるのだ。

いや、スマホ持っとったんかい、となる前に彼女らの経済的な事情について知ってほしい。

私の目で見た真実でしかないのだが、食事、建物、身の回りの品々を見て失礼ながら、平均的にみて一般的なタイ人の水準より低い収入であることは違いないだろう。

戦争に追われ、安息の地を求めて平地に降りてきたら資本主義経済のド真ん中。それも国籍はなし。労働の権利を得たものの、学校は出ていないため資本主義経済では弱者になりやすい。

文化を切り売りして、得たお金は生活するのに精一杯。

確かにスマートフォンを持っている方もいたが、どの方も、いつのAndroid端末かわからない古いものだった。

スマホを持っているとだけ聞くと水準の高い生活を送っているようにも聞こえてしまうが、そうではない。

ようやくのことで普通の女の子と同じようにしているだけだ。

ただ、彼女のフェイスブックを見て、ただの女の子でいられず彼女自身も戦っていることも知る。

お祭りか楽しそうにしている投稿がちらほらとある程度で、ミャンマー独立軍とカレン民族解放軍の戦争で、同胞が戦う姿、殺されていく生々しい写真や映像をたくさん引用していた。

100%の外国語は話せなくとも写真や映像ならば伝わると思ったのだろう。

スマートフォンは彼女にとって抵抗の武器なのだ。

私達は少数民族がスマホ持っているのかどうかで情報が止まっている中、まだどこかで戦っている人がいる。

本物の戦争を感じない生活をしているだけで、それだけでどれだけ幸せなのだろうか。

Liberty

人の生活は「衣食住働遊」で簡素的にまとめることができる。全て満足することが人らしい暮らしといえるだろう。まだ最後の“遊”については触れていない。

ムクちゃんと話す中で、チェンマイから来たんだ、たくさんお寺があって素敵なところだった、とチェンマイについて取り上げたタイミングがあった。

彼女は特に興味がなさそうに、そうなの?チェンマイ行ったことがないから分からない、と応えた。

なら、好きな街はあるかと聞くと、チェンマイはおろか、これまで行ったことあるところは村とパーイだけだそうだ。

単に興味がないだけか、置かれた状況が許さなかったのか分からないが、旅行好きの私からすると驚愕することだった。

恐らく両方の理由だろうが、そもそも興味が出るきっかけもなかったように思った。

今回の取材のテーマのひとつである人間動物園について、現地を訪ねて住んでいる人に話を聞いて感じることを目的としていた。

他の街に旅行しないことは不幸せなのだろうか。行く選択肢がないことは不自由であるが不幸せではない。

たまに好きな化粧品を街に買いに出かけ、家族のような村の仲間とおしゃべりするのも幸せの一部だろう。

流石に動物園は過激な言い方のように思う。

この頃、彼女らはリングを外す選択とることで海外に住むことができるらしい。伝統を捨てなければならないが、リングを外す選択は個人の自由だ。

村は入り口には門番がいるものの出入りも自由だ。男性が外に出てる以上、営業時間であっても完全に閉じ込められてるわけではない。

ただ、リングがある限り、タイは疎かパーイから出ることも検問で止められる。

リングがある限り、他の職につくことは難しく、休みの日のない機織りしながら観光客の相手をする仕事をすることになる。

彼女達に必要なのはリングがあっても権限や許可に囚われない社会的な自由だ。私が現地に行って感じたのも”取れる選択肢の狭さ”だ。スマートフォンでネット上では豊かで制限のない世界を覗けるのに、その一歩は遥か遠い。

それは愚か人生の選択肢を選ぶ練習すらできる環境ではない。

しかし、安易に外部の人間が無理に連れ出したり、与えるべきではない。非情に思われるかもしれないが、歴史はそういった強制力に必ず反発が起き、自体を悪化させてきた。ゆっくりと時間をかけてサポートに徹するのが大切なのだ。

私はムクちゃんにお金がたくさんあったらなにしたいかと尋ねると、彼女はわからないと答えた。

戦争、制度、心理的歯止め、さまざまな問題はあるものの、リングを枷ではなく誇りとして、美しい伝統文化がいつまでも人々の心に感動を与える未来を心から願う。