「日本よ! 強くて優しい国となれ」 戦後史を振り返り日本人としてなすべきことを考える

安全保障論議がかまびすしいですが、矢部宏治(2014)によると冷戦期に

最大1300発もの核兵器が沖縄の弾薬庫に貯蔵されていて、そこから三沢や横田などの米軍基地に運び、爆撃機が飛び立ってソ連や中国を核攻撃できるようになっていたそうです。ご存じでしたか。日本は、先の敗戦から今日に至るまでずっと占領され続けていることをご存じだったでしょうか。「まるで属国のようだ」という嫌米や自虐史観からの話ではなく、実態として属国そのものであり保護国、さらに言えば傀儡国家・Occupied Japanなのです。半独立の状態ですから、日本は主権をもつ真の独立国家であるとは言い得ません。右だ左だと国防を論じたくても独立国家として存在していない以上、そもそも話が成り立たない国なのです。戦後日本の迷走はまさにここに端を発していると思われます。そこで戦後史を振り返り、令和に生きる日本人として今何をなすべきなのか考えてみます。

(Reference)

[ 「沖縄と核」の歴史、戦後の知られざる真実 | アメリカ | 東洋経済オンライン | 社会をよくする経済ニュース (toyokeizai.net) ]

米国に従属している様を見て「戦争に負けたのだから仕方がない」という人がいますが、日本は戦火を交えた国々の殆どと講和条約を結んで平和を回復しているのですから、もはや占領された敗戦国ではなく国際社会から認められた独立国となっているはずです。一個の独立国であるならば、国家を構成する「国民」と「領域」と「主権」とをもち合わせていてしかるべきでしょう。

(Reference)

[ 国家とは何か?国家を定義する3つの要素について解説 | 公務員総研 (koumu.in) ]

しかしながら、日本は国家を構成するその三要素を兼ね備えているとは言いがたいのです。日本人という「国民」は間違いなく日本国がもっています。けれども「領域」についてはどうでしょう。日本の領土領海領空は、他国との多少のすれ違いはあるものの概ね確定していると言えるでしょう。ところが米国は、そのどこにでもいつでも軍を自由に展開する権利をもっています。つまり米軍が展開しているところには日本の「主権」が及ばないのです。だから、非核三原則などお構いなしで核兵器を勝手に運び勝手に出撃できてしまうわけです。「主権」が及ばないのは基地や空域だけに限ったことではなく、国道や民地等で発生した事件や事故の現場であったとしても同様です。沖縄等で頻発している米軍の問題を見ればそれは明らかです。いつでも米軍によって封鎖されてしまうような「領域」を日本固有のものと言えますか。国家の「主権」についてさらに考えてみましょう。国家権力の象徴ともいえる自衛隊は内閣総理大臣が最高指揮官ですから日本に「主権」があるように見えますが、実際には自衛隊の有事の指揮権は米軍がもっていますので、日本の国家としての「主権」が及ばず米国に支配されていることになりませんか。極論すれば戦争をするもしないも、またどうやって戦争を遂行しどのように終わらせるのかについても、全てが米国の思うに任せるしかない中で日本人が日本の国防を論じることの意味があるのでしょうか。現在の日本では様々な形で、憲法に保障された国民の権利が侵害されています。国内にあっても憲法が適用されない事象のある国を、果たして独立国とよんで良いのでしょうか。

(Reference)

[ 沖縄国際大学への米軍ヘリ墜落事故と米軍の対応:普天間基地@米軍飛行場がある暮らし (futenma.info) ]

[ [1]戦争になれば、自衛隊は米軍の指揮下に入る - 矢部宏治|論座 - 朝日新聞社の言論サイト (asahi.com) ]

どうしてそんな状況になってしまったのかと言えば、それはつまり日米安全保障条約が不平等条約だったからです。米国は、「日本が独立した後も、米国が望む軍隊を望む場所に望む期間駐留させる権利を獲得する」ことを至上命題としていました。しかも表面的には米国が日本を防衛する義務を負うという大義を掲げつつも、現実には日本を守るとは確約していません。米国がそんな不平等条約を巧みに作り上げた結果、日本という国は米国に「法で支配」されるようになってしまったのです。

(Reference)

[ 知ってはいけない──隠された日本支配の構造|BOOK倶楽部特設サイト|講談社BOOK倶楽部 (kodansha.co.jp) ]

この不平等条約がいまだにまかり通っている理由は三つあると考えられます。一つには、その作りが非常に巧妙であったがために多くの国民にその本質が理解されず、「米軍が日本を守ってくれている。だから多少の負担は甘受しなければ見捨てられてしまう」と誤認されているということです。二つ目には、「法で支配」されていながらもその実態を国民に知らせまいとする傀儡国家ならではの特性があります。そして三つ目には、これらが長く続いたことによってこの状況は永遠に変えられないものとあきらめてしまい、結果として意思決定に携わる様々な立場の人たちの生きる術として、強者に対しては媚びへつらい弱者は踏みにじる虎の威を借る狐のような態度が身につきこびりついてしまったのだろうと思われることです。

そこで、二つのことを提案します。まずは広く国民が現状を知り、国を挙げて真の独立を果たすための議論を始めることです。総理をはじめ国の指導者たちは、米国の指示に従いながらも日本の国益を追求しなければならないという矛盾のなかで難しい舵取りを余儀なくされています。米国と日本国民との間に挟まれた今の状況はその立場の弱さから虎の威を借る狐を生み出しやすいと言えますが、多くの国民が主権者であることに目覚め一致団結して米国の圧力と対峙することができれば、総理は民意という大きな力を得た上で一国のリーダーとして米国と対等に近い形で交渉することもできるようになるのではないでしょうか。ただしその際最も重要なのは、弱者の特徴ともいえる虎の威を借る狐のような差別的態度を改める事です。そこで二つ目として、政治家や官僚ばかりでなく日本人である私たち一人ひとりが、誰に対しても敬意を払い自他を共に尊重して、多様で寛容な共生社会を志向する事を提案します。日本人の誰もが「半ばは自己の幸せを 半ばは他人の幸せを」願い行動すれば、自ずと日本の国も「半ばは自国の幸せを 半ばは他国の幸せを」願い行動するようになるでしょう。そんな日本なら世界中のどの国からも信頼と尊敬を受けることとなり、安全保障上の心配は大きく減退するはずです。

(Reference)

自他を共に尊重する[ アサーション〈自己表現〉トレーニング | 株式会社 日本・精神技術研究所(日精研) | 心理アセスメント・心理トレーニング (nsgk.co.jp) ]

[ 半ばは自己の幸せを 半ばは他人の幸せを|兼島なのは|note ]

日本が真の独立国家となるためには、最終的には不平等条約を破棄して対等で平等な日米関係を築きなおすことが必要となりましょうが、まずはどの国からも信頼され尊敬される国となることが先決です。緊張状態にある日本を取り巻く環境の中で、今すぐに大きな体制転換を目指す事は難しいはずですから、当面は「日本の存在意義を米国のものから日本の主権者である日本人の手に取り戻すことを最優先に」しませんか。米国の国益が優先されて米国を守るために日本が利用されているような今の状況から抜け出し、主権者である日本国民の利益が劣後しないように民意を後ろ盾として是々非々を貫く交渉ができる政府とするために。日本が自国も他国も尊重し、どこにも攻め入らずどこからも攻め込まれない「強くて優しい国」になる事を夢見て、「力愛不二」の理念をもって強くて優しい人を育てている少林寺拳法・金剛禅の指導者の一人として、すべての日本人に提案いたします。

戦後史 日本の敗戦

日本が、連合国(UN)に降伏した後GHQによってどのように占領され、また49か国間で講和条約が締結され発効したあとどのように歩んできたのかという事について、ここで簡単に振り返りたいと思います。

日本は、1945年9月2日東京湾に浮かぶ戦艦ミズーリで、ポツダム宣言を受諾し連合国最高司令官の命に従う事を約束する降伏文書に署名して連合国に占領されました。その日の夕方、連合国最高司令官総司令部布告第一号から第三号が示され、「明日公表するように」と命令されます。 それらの布告には、三権を含む政府の一切の権能は最高司令官の権力下におかれ、英語を公用語とし、軍用補助通貨を法定通貨とする等と記載されていました。孫崎享 (2012) によると、調印式ですべての命令に従うと約束したばかりの重光外相が終戦連絡事務局の岡崎長官と共に、決死の覚悟でマッカーサーに直接交渉して「ポツダム宣言では米軍の軍政ではなく日本政府によって占領政策を行うように書かれている」と迫った結果、すべて施行されないことになったのだそうです。無条件降伏し完全に掌握され占領されているにもかかわらず、まるで独立国家のような体面が保たれたわけです。

(Reference)

ポツダム宣言[ Potsdam Declaration | The Bombing of Hiroshima and Nagasaki | Historical Documents (atomicarchive.com) ]

降伏文書[ 000097065.pdf (mofa.go.jp) ]

GHQ布告[ Wikisource:GHQ布告 - Wikisource ]

けれどもその2週間後、重光外相が辞任に追い込まれて吉田外相になってからは、日本は操り人形となっていきます。なにしろトルーマン大統領が承認しマッカーサーに通達された「降伏後における米国の初期の対日方針」(1945年9月6日)では、究極の目的は非軍事化と民主化であるとした上で「天皇及び日本政府の権力は(中略)最高司令官に隷属する」と記載されているのですから。ちなみにその後外相となった岡崎は吉田首相と共に対米従属路線を突き進みます。出世する人はその時々で勝ち馬に乗る術に長けているのでしょう。

(Reference)

[ 米国の「初期対日方針」 | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp) ]

戦後史 非軍事化から再軍備へ

少し前に戻りますが、1946年11月3日に新憲法が公布され翌年5月3日に施行されます。なお、いまだに議論がある憲法9条等に関しては、マッカーサーが、二度と米国や世界を脅かすことがないようにと、米国が中心となって1945年に制定した戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認等の条項を持つ国連憲章(UN Charter)を参考にして作らせた事は疑いようがないでしょう。

(Reference)

[ 日本国憲法 | e-Gov法令検索 ]

[ 国連憲章テキスト | 国連広報センター (unic.or.jp) ]

その後冷戦がはじまり東西両陣営の対立が激しくなると、「アメリカの対日政策に関する勧告」(1948年10月7日)で「経済復興が対日政策の主要目標」とされるに至りました。それまでGHQは日本が再軍備できないよう徹底的に経済力を破壊していたのですが、ソ連の防波堤として急遽日本を利用する方向に転換した結果、ドッジ・ラインによって日本の財政が黒字化します。ただし、インフレが収束する過程で発生した安定恐慌によって国民の生活はかなり厳しい状況でした。そんな中1950年6月25日朝鮮戦争が勃発し、朝鮮特需に対応するため日本はフル稼働となり劇的に景気が良くなっていきます。またこの戦争では、1948年5月に不法入国の取り締まりなどを目的として設置されたばかりの海上保安庁が朝鮮海域の掃海作戦に参加させられ、触雷により1名戦死しています。GHQの命令とはいえ憲法9条があるにもかかわらず日本は朝鮮戦争に事実上参戦していたのです。また、国連の執行機関として米国が指揮する国連軍(米軍)を朝鮮に出動させた事により空白となった日本における兵力を補充する為に、警察予備隊という名の日本人部隊が設置されます。日米共同作戦が実施できるようにと、米軍そっくりの形態で編成した軍事部隊をアメリカが直接指導して作らせたのです。

(Reference)

アメリカの対日政策に関する勧告[ Recommendations with Respect to U.S.Policy toward Japan(NSC13/2)(テキスト) | 史料にみる日本の近代 (ndl.go.jp) ]

[ 朝鮮戦争時における海上保安庁の特別掃海隊による機雷掃海活動に関する質問に対する答弁書:答弁本文:参議院 (sangiin.go.jp) ]

マッカーサーは戦線を拡大し原爆を使って中国に攻め込むことまでも計画していました。かつての広島と長崎の原爆は、ルーズベルトとチャーチルが主導したマンハッタン計画をよく知らないままにトルーマンが投下命令を出しており、多くの女性や子供が犠牲になったことを苦しんだといいます。そんなトルーマンは、マッカーサーを1951年に解任しました。代わってダレスが対日平和条約締結プロジェクトの責任者に任命されて日本の命運を握る主役となります。その頃吉田総理は早々に勝ち馬ダレスに乗り換えていきます。マッカーサーは、日本の範囲から除外して占領統治している沖縄に国連常任理事国の米国が軍を展開し原爆を配備してアジアの平和を守るという前提で、憲法9条を理論上合理的に実現させ、日本の再軍備を防ぎました。けれどもダレスは、トルーマンから日本を再軍備させる命を受けています。巷では、非軍事化の流れが再軍備に変わるこの動きを表す「逆コース」という流行語も生まれました。吉田首相は早期に講和を実現するため、ダレスに対して海上保安庁や警察予備隊とは別に保安隊をつくる腹案を示して経済復興後の再軍備を約束し、また独立後も米軍が駐留することを認める道を選んだのです。

(Reference)

[ マンハッタン計画とは?第二次世界大戦中に原子爆弾を製造&投下したプロジェクト | 世界雑学ノート (world-note.com) ]

[ Harry S. Truman to Richard Russell | Harry S. Truman (trumanlibrary.gov) ]

[ The Decision to Drop the Atomic Bomb | Harry S. Truman (trumanlibrary.gov) ]

戦後史 日米安全保障条約

1951年9月4日から連合国(UN)等52か国が参加してサンフランシスコ講和会議が開催され、ソ連とポーランドとチェコスロバキアを除く49か国が調印し9月8日平和条約が締結されました。その結果、ソ連のほか会議に招待されなかった中国や欠席したインドそして調印したものの国会で批准されなかったインドネシアとの講和はかないませんでしたが、ようやく日本も晴れて独立国の仲間入りができたわけです。

(Reference)

サンフランシスコ講和への道[ tenji_shiryo.pdf (mofa.go.jp) ]

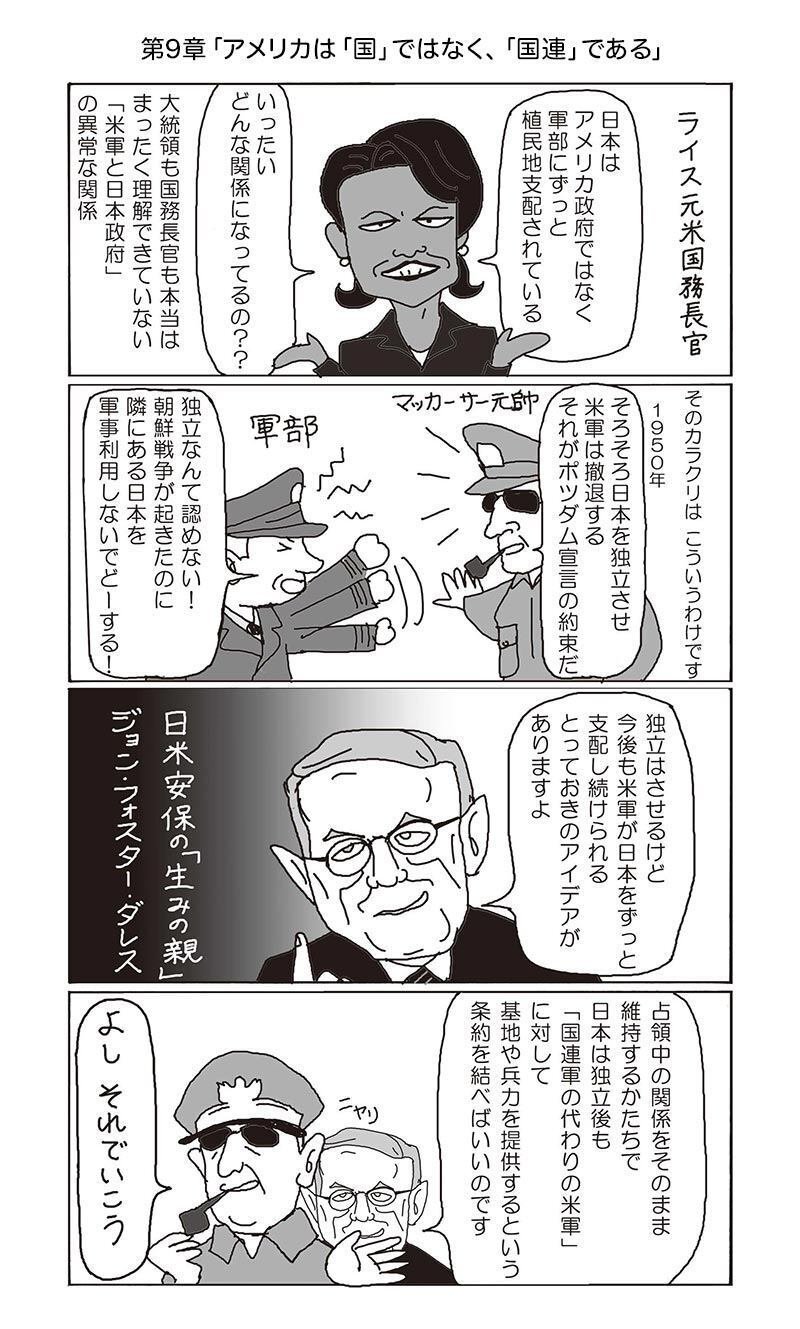

ところが、米国は「講和後の日米協力関係について、平和条約、米軍の日本駐留を規定した日米協定、そして駐留米軍の地位などを規定した実施協定の三段構えとして取り極める」としていましたので、日本が独立を約束されたその日の夜には日米安全保障条約が、また翌1952年2月28日には日米行政協定がそれぞれ調印され、4月28日平和条約と同時に発効しました。 矢部宏治(2016)は、「日本は占領終結後も『国連のようなアメリカ』とのあいだに、『特別協定のような安保条約』をむすんで、『国連軍基地のような米軍基地』を米軍に提供する事になってしまいました。そして当然のようにつぎのステップとしてもとめられたのが、『国連軍のような在日米軍』の戦争に協力する事だった」と述べています。

(Reference)

[ 外務省外交史料館 原本特別展示 「旧・日米安全保障条約」|外務省 (mofa.go.jp) ]

[ 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約 - Wikisource ]

[ 7.日米行政協定及び交換公文/分割1(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定及び交換公文) (archives.go.jp) ]

「『国連軍のような在日米軍』の戦争に協力する事」とは、安保条約の署名に引き続き行われた吉田首相とアチソン国務長官との間で取り交わされた交換公文に記された内容を指しており、国連加盟国の軍隊が日本に滞在する事を許し、支援する事を約束したということです。独立前の日本は、朝鮮戦争において米軍兵士の輸送や弾薬の調達、車両や兵器の修理など様々な兵站活動を担わされていましたが、独立後も在日米軍に対して兵站支援を継続すると約束したわけです。

(Reference)

[ 5.日米安全保障条約、吉田・アチソン交換公文/条約集 第三十集第六巻 (archives.go.jp) ]

日米安保条約(旧)では、その前文に、固有の自衛権を持たない日本は危険な状態にあるからこの条約を希望すると記載されているにもかかわらず、条項には、日本国内とその付近に米軍を配備する権利を許すとしたうえで、極東における国際の平和と安全の維持に寄与し日本の安全に寄与するために「使用することができる」と書かれているだけで、寄与するために「使用する」とは書かれていません。つまりは、米国が日本を守る義務はどこにも記載されていないのです。それどころか、日本の大規模な内乱や騒擾を鎮圧する援助も政府の明示の要請があればできるとまでされています。そしてまた「日米行政協定では、米国が占領中にもっていた軍事活動のための権限と権利が米国のために保護されていて、地域の主権と利益を侵害する数多くの補足的な取り決めが存在する」と米国の秘密報告書に記載されていると矢部宏治 (2015) は述べています。行政協定第26条に規定された日米合同委員会等によって、様々な密約が交わされているのです。ダレスは、トルーマン大統領から「米国が望む軍隊を望む場所に望む期間駐留させる権利を獲得するように」との命を受けていましたが、まさにそれを実現させたのです。

(Reference)

[ 外務省: 日米地位協定Q&A 問12:日米地位協定の実際の運用については、日米合同委員会で合意される秘密の合意で決められているというのは本当ですか。 (mofa.go.jp) ]

さらに1959年12月16日にはいわゆる砂川事件において、米国からの外交圧力と不当介入等によって最高裁が「日米安保条約のごとき主権国としての我が国の存立の基礎に重大な関係をもつ高度な政治性を有するものが、違憲であるか否かの法的判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査に原則としてなじまない性質のものであり、それが一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にあると解するを相当とする。」等とした判決文を作った事により、安全保障などの高度な政治的事項については司法が機能しないというとんでもない事態となりました。以降日本は法治国家でなくなったとさえ言えるのではないでしょうか。

(Reference)

[ 【図解あり】砂川事件をわかりやすく解説(伊達判決・統治行為論) (foetimes.com) ]

時代は少し戻りますが、1954年には日米相互防衛援助協定が結ばれ自衛隊が発足します。なお、この時行われた池田・ロバートソン会談によって、米国の余剰農産物を日本で消費しながら軍事費を稼ぎ出すシステムが作り出されました。そして極めつけが同年締結した朝鮮国連軍地位協定です。これによって「国連軍のような米軍」の指揮下に自衛隊が入る事になります。1952年に吉田首相がクラーク極東軍司令官と交わした密約により有事には日本の自衛隊は米軍の指揮下で働くことになっていますから、自衛隊の最高指揮官は内閣総理大臣ですが、何のことはないその上に米軍がいるのです。さらには、米軍や大統領をはじめとする政府高官などが現在でも日米地位協定により横田空域や沖縄空域などを利用して当たり前のように日本へ自由に出入りしているのですが、米国だけにとどまらず国連軍地位協定締結国であるイギリス、オーストラリア、カナダ、フランス、イタリア、ニュージーランド、フィリピン、南アフリカ、タイ、トルコも、米軍の指示によっていつでもそれらの空域などから出入りして朝鮮国連軍基地を兼ねている米軍基地を使用できることになっています。朝鮮国連軍に名を連ねた各国が日本から自由に出撃し得るわけです。連合国(United Nations)に負けた日本は、二度と米国や世界を脅かすことがないようにと国連憲章(UN Charter)に敵国条項を設定された上で、国連(United Nations)の名においても国土と自衛隊を思うままに使われ続けているのです。

(Reference)

日米相互防衛協定[ https://www.jca.apc.org/~runner/sogenjyo.html ]

[ 陸上自衛隊:歴史 (mod.go.jp) ]

池田・ロバートソン会談[ 日本財団図書館(電子図書館) 私はこう考える【憲法改正について】 (zaidan.info) ]

[ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定 - Wikipedia ]

[ 朝鮮国連軍と我が国の関係について|外務省 (mofa.go.jp) ]

[ 国連憲章の旧敵国条項(第五十三条、第百七条)に関する質問主意書 (shugiin.go.jp) ]

[ 衆議院議員岩國哲人君提出国連憲章の旧敵国条項(第五十三条、第百七条)に関する質問に対する答弁書 (shugiin.go.jp) ]

サンフランシスコ平和条約は、敗戦し占領された国が独立国として認められるのに理想的ともいえる内容でした。素晴らしい条件で日本は独立国家の仲間入りを果たせたはずなのに、こうした経緯で米国によって「法で支配」される属国さらにいえば傀儡国家となってしまったのです。

戦後史 新安保条約と日米共同作戦

歴史の話に戻りましょう。1958年から60年にかけての第二次岸内閣で安保改定機会がやってきます。不平等条約を改める絶好の機会でした。当時の政権与党自民党は圧倒的多数を誇っていました。けれども、池田、河野、三木らの反対や安保闘争等によって、実質的にはほとんど改善されないままに新安保条約と日米地位協定が締結されてしまいます。同時に日米安保協議委員会が設置されました。これは1990年に閣僚級に格上げされ2プラス2と呼ばれています。60年安保闘争は、A級戦犯容疑者だった岸総理に任せておいては危ないから反対しようという運動だったと孫崎享 (2012) は述べています。けれども結果的には、それまでと変わらず米国の意のままに戦争をさせられる属国状態から抜け出すことができなかったのです。

(Reference)

新安保条約可決[ https://youtu.be/yKrB-PeZ3Jk ]

[ 外務省: 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約 (mofa.go.jp) ]

[ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(日米地位協定)及び関連情報|外務省 (mofa.go.jp) ]

[ 地位協定ポータルサイト(日米地位協定関係)/沖縄県 (pref.okinawa.jp) ]

[ 日米安全保障協議委員会(「2+2」)|外務省 (mofa.go.jp) ]

[ 米軍基地権でも密約/新原氏暴露 旧安保の特権温存 (jcp.or.jp) ]

たとえば新安保条約第5条では日本を守る義務が記載されはしましたが、そもそも米国の憲法上あるいは手続き上の制約を理由に対処しない可能性があるとともに、仮に米軍が軍事行動をとるとしても自衛隊の指揮権は米軍にあるのですから自由に軍を展開できます。米中の全面戦争を避けるためと称して、日本の防衛は自衛隊が担当し在日米軍は一旦グアムやハワイに退がることにしてもいいわけです。実際2021年12月に発表された「日米共同作戦計画原案」は、米軍の主要部隊を後方に退避させたうえで海兵隊の小規模部隊が南西諸島などの島々で攻撃したり撤収したりしながら移動して敵のミサイルを消耗させつつ中国艦船を撃沈することによって米軍の空母や爆撃機を温存しようという海兵隊の「遠征前方基地作戦(EABO)」に、自衛隊が組み込まれる計画となっています。かつての朝鮮戦争では「前線に出ていった米軍の代わりに日本(基地)を守るように」と指示されましたが、台湾海峡有事には「後方に撤退した米軍の代わりに基地を守れ」と言われるのではないでしょうか。ウクライナにおける代理戦争を見せつけられている今、米軍は積極的に前線に出て行かないだろうと思うのは私だけではないはずです。

(Reference)

[ 沖縄・南西諸島を戦場にするな 日本列島を対中攻撃の盾にする米国 煽られる台湾有事 | 長周新聞 (chosyu-journal.jp) ]

[ Expeditionary Advanced Base Operations (EABO) > United States Marine Corps Flagship > News Display (marines.mil) ]

島しょ部に海兵隊が残るのか自衛隊だけに任せられるのかはともかくとしても、そんな前線での戦い方は、遠く離れた米国の戦略としては理にかなっているのでしょう。けれども、国土が焦土となる日本からすれば最悪の戦術です。日本国民の生活の場が、突然ミサイルの降り注ぐ最前線となってしまうのですから。米国に「法で支配」され米軍の指揮下にある日本としては、なんともやりきれない話です。

日本の為ではない日本の安全保障論議

こうしてみてみると、いま日本で議論されている安全保障に関する事のほとんどに合点がいくはずです。たとえば反撃能力云々の議論があります。これは、日本と日本人を守る立場で考えれば自爆行為と言えるかのような内容です。けれども米国を守るためと考えれば、戦略に沿ったきわめて合理的な戦術と言えるのではないでしょうか。まずは日本の立場で考えてみましょう。交戦中のウクライナでさえロシア国内への攻撃は自制しているにもかかわらず、仮に日本が中国本土へミサイルを撃ち込めば、たとえ最大の効果が発揮され敵のミサイルが日本に全く着弾しなかったとしてもこちらの弾が尽きた時広大かつ強大な中国が反撃にうつらないはずがありません。朝鮮戦争以来日本は国連軍や多国籍軍等としての米軍の出撃兵站基地として機能させられてきましたが、列島にミサイルが着弾した途端否応なく兵站の途絶えた最前線となるのですから、米中の全面核戦争は避けられたとしても列島各地が焦土と化し国民が窮乏することは間違いないでしょう。台湾有事がどうしてそのまま日本の有事になるのか皆目見当もつきませんが、日本として日本を守るためにどこをどれだけ反撃しその後どう対応するのか決めることなく戦端を開けば、惨憺たる結果になることは火を見るよりも明らかです。そのうえ、先制攻撃をすれば「国連憲章に敵国と規定されている日本が再び真珠湾攻撃を行った」と言われるのではないでしょうか。中国が安保理の許可なく日本を軍事的に制裁したとしても、それが国連の場で許されてしまうかもしれません。さらには誤爆などにより一人でも民間人を傷つけてしまえば、戦争犯罪に関する国際条約さえ批准せず国内法も整備していない我が国は、無法国家として世界中から非難されることになるでしょう。けれども米国の立場で考えてみると、日本各地にミサイル基地が分散していれば中国はそれだけ多くのミサイルを消費せざるを得なくなるわけですから、非常に合理的な戦術と言えますね。

(Reference)

[ 本当に「台湾有事は日本有事」なのか | アゴラ 言論プラットフォーム (agora-web.jp) ]

[ 日本人がまだまだ知らない…自衛隊「深刻すぎる大問題」の正体(伊勢崎 賢治,伊藤 真) | 現代ビジネス | 講談社(1/5) (gendai.media) ]

また防衛予算をGDPの2%にしようとか、青天井で必要な装備を積み上げていこうといった議論があります。まずはこれを日本の立場で考えてみましょう。実際に敵からの攻撃を武力で抑止するのならば、抜本的に強化するという5年の間敵は指をくわえて待っていて、さらには在日米軍が手を引かないという事を前提にしてもなお、柔軟な戦略と戦術を磨き上げつつ必要十分な軍需品を準備し、上官責任など戦争犯罪に関する法律を整備して、戦争関連条約を批准、放射性物質の格納、食糧・資源エネルギー・戦費・戦時でも運用できる外貨準備等の備蓄、特定重要物資に限らず全ての軍需・生活必需品のサプライチェーン国内完結化、国民の避難計画、彼我の国民救済と復興計画等々、様々な戦争準備を完了させていなければなりません。お金で手に入るものなどたかが知れています。そして何より、文字どおり命がけで戦争を遂行する決心覚悟と、和平にもち込む出口戦略が必要です。柳澤協二(2022)は「大切なことは、国民が何を守りたいと考えるかです。自分、家族は当然として、職場・地域・サークルの仲間・自分の街・・・と広がった先に、国家があるのかどうかという事です。」と述べています。日本国憲法では国家が主権者たる国民の権利を守る義務を負っているのであって国家のために国民がいるという事にはなっていないのですから、全ての国民が国家を守りたいと思うはずもなく、ましてや国家を守るために命を懸けて戦おうと考える勇者はさほど多くはないでしょう。そうであるからには戦争を開始し継続し終わらせるために政府が、国民の自由を束縛した上で専制的に物事を決める意思を固め、国民がそれを許容して戦争の辛苦を覚悟する必要があります。さもなければ、抑止の話は絵に描いた餅にしかなり得ないのです。どんなに強がったところで、覚悟のない虚勢ではへっぴり腰になってしまいます。そんな隙だらけの弱そうな国に脅威を感じ抑止される国などないでしょう。けれども米国の立場で考えてみれば全く話が違ってきます。米国のNSCによって練り上げられた戦略に紐づいた日本版NSCの行動指針となる「国家安全保障戦略」に従って、米国のために日本の自衛隊が動くのです。その結果として日本人がどうなろうとも、米国のあずかり知らぬことでしょう。そもそも2%の議論はロシアのウクライナ侵攻を受けてNATOが米国と共に戦う気概を示すために出てきた話です。日本もNATO諸国と足並みをそろえて米国と共に戦う事を誓うという証しでもあるわけです。さらにいえば、ここで消費される予算の多くは米国の軍需産業に届くはずですし、台湾海峡の軍事的緊張が高まれば海兵隊の存在価値も上がるのですから、米国の関係者にとっては良いことずくめです。

(Reference)

[ 迫る食料危機! 私たちの食と農を守るためにできること㊤ 東京大学大学院教授・鈴木宣弘 | 長周新聞 (chosyu-journal.jp) ]

不平等条約が破棄されない理由1 誤認

そうまでして米国のために日本が尽くさなければならないと思ってしまうのは、日米安保条約が巧みに作り上げられていることによって「米軍が日本を守ってくれている。だから多少の負担は甘受しなければ見捨てられてしまう」と多くの国民や政治家までもが誤った認識をしているからです。命をかけて米国のために戦う事が多少の負担と言えるかどうかはともかくとしても、米軍が日本を守るかどうかは極めて疑わしいのが現実であるという事をしっかり見つめる必要があります。そのうえで、たとえ米軍が日本を守ってくれるのだとしても、それは米国のために有用であると考えるからであって、決して親切な友達として助けてくれるわけではないという事も肝に銘じなければなりません。東日本大震災の際に展開された Operation TOMODACHI のような災害救援活動では日米の国益が相反しませんでしたが、当然のことながら戦争では米国の利害が最優先です。希望的観測ではなく現実を直視することが大切です。アフガニスタンから逃げるようにして撤退した米軍の姿を忘れてはいけません。在日米軍に逃げられないようにと必死でつなぎとめたところで、利用され使い捨てにされるかもしれない不平等な関係にあるのですから、日米安保条約を維持する意義が日本に無いことは明白なのではないでしょうか。

不平等条約が破棄されない理由2 傀儡国家の特性

さて、日米安全保障条約がいまだに破棄されない理由の二つ目は、「法で支配」されていながらもその実態を国民に知らせまいとする傀儡国家(Puppet State) ならではの特性にあると思われます。「法の支配」は、現代の文明社会にとって最も重要なシステムです。しかし時に権力者は、「法で支配」しようと目論みます。独裁や専制を許さない自由で民主的な手続きを経ることによって多様で寛容な共生社会を実現しようとする立法と司法や行政そして国民の意思が、それに対抗する手段として重要なのです。ところが日本は、米国によって行政府(内閣)が「法で支配」され、司法も「高度な政治的事項については機能しない」状況にあります。だからこそCSISの「アーミテージレポート」などジャパンハンドラーが要求するとおりに国家の様々を決めなければならない程の主従関係になっているのでしょう。しかしながら政府は、その実態を隠し続けてきました。傀儡国家だと知られると政府がもたないと考えるのは当然ですが、すでに解除された米国機密情報等によって多くの国民の知るところとなっているのですから、もはや隠しきれるものではありません。また、歴史上の密約等を交わした責任者の多くはすでに鬼籍に入られているのですからあえて忖度する必要もないでしょう。実態を国民に隠しつつ米国のご機嫌を取りながら日本の国益を追求するという難しい国家運営を行えば、やることなすこと矛盾だらけになってしまいます。さらには米国を繋ぎ留めたい思いや為政者それぞれの思惑と個人的煩悩までもが重なって、言動が支離滅裂となり、国の中から見ても外から見ても日本は何を考えているのかよくわからないという事態に陥っています。ただでさえ国際政治は様々な思惑と事情とが絡み合って複雑になるものですが、日本の言動はさらに複雑怪奇です。結果的に国民からの評価が低くなり、国際社会からも誤解されかねません。戦争は誤解や民意の暴走から始まる事がよくあるのですから、非常に危うい状況を自ら作り出していると言えるのではないでしょうか。

(Reference)

[ 年次改革要望書…アーミテージレポート… 属国は何を押しつけられてきたか | 長周新聞 (chosyu-journal.jp) ]

不平等条約が破棄されない理由3 虎の威を借る狐

不平等条約がいまだに破棄されないのには、もう一つ大きな理由があると考えています。それは、「法で支配」される体制が長く続いたことによってこの状況は永遠に変えられないものとあきらめてしまい、結果として意思決定に携わる様々な立場の人たちの生きる術として、強者に対しては媚びへつらい弱者を踏みにじるような態度が身につきこびりついてしまったのだろうと思われることです。弱者の特徴ともいえる虎の威を借る狐のようなこの在り方が、不平等条約がいまだに破棄されない最も大きな原因なのかもしれません。

人・人・人、全ては人(の質)にある

敗戦後の日本政府は、東久邇宮首相・重光外相、東久邇宮首相・吉田外相、幣原首相・吉田外相、吉田首相兼外相、片山首相兼外相、片山首相・芦田外相、芦田首相兼外相、吉田首相兼外相、吉田首相・岡崎外相、鳩山首相・重光外相、石橋首相・岸外相、岸首相兼外相、岸首相・藤山外相、池田首相・小坂外相、・・・と続く中で、それぞれが志をもち人生をかけて国のために尽くしてくれたのだと思います。米国の強い圧力に挫折しながらも米国に対して日本の名誉が尊重されるように働きかけた人たちもいれば、なかには米国の言われるままに矜持をかなぐり捨てたような対応をしてきた人たちもいたようです。それでも多くの指導者は、虎の威を借る狐のような在り方ではなく、米国の指示を適当にやり過ごしながら日本の国益を守ろうとしてくれていたと信じたいところです。

トップに立つ方々の在り方はこの国の命運を大きく左右します。少林寺拳法創始者・金剛禅開祖 宗道臣は、「イデオロギーや宗教や道徳よりも、国家や民族の利害の方が優先し、力だけが正義であるかのような、きびしい国際政治の現実を身を以って経験した。そしてその中から知り得た貴重な経験は、法律も軍事も政治の在り方も、イデオロギーや宗教の違いや国の方針だけでなく、その立場に立つ人の人格や考え方の如何によって大変な差の出ることを発見した事である。満州で政権を握っていた頃の日本人の場合も同様であったことを改めて思い浮かべて、私の人生観は大きく変わり今後の生き方に一つの目標を見出したのである。人、人、人、すべては人(の質)にある。すべてのものが、『人』によって行われるとすれば、真の平和の達成は慈悲心と勇気と正義感の強い人間を一人でも多く作る以外にはないと気づき、万一生きて帰国出来たら、私学校でも開いて志のある青少年を集め、これに道を説いて正義感を引き出し、勇気と自信と行動力を養わせて、祖国復興に役立つ人間を育成しようと決心するに至ったのである。」と述べています。

真の独立を目指して

今後、仮にすべての日本人が「法で支配」されている実態を知る事になれば、もはや政府は隠し立てる必要がなくなります。そうなれば、たとえば総理一人が板挟みとなって苦しむのではなく、政府と国民が同じ思いで米国と対峙できるようになるのではないでしょうか。駐日米国主席公使だったスナイダーが「占領中にできた異常な関係はすぐにやめるべきだ」と当時の駐日米国大使に進言したと言われているように、米国の中にもこのままで良いとは考えていない勢力が確実にあります。そしてなにより、日米安保条約は1年前の予告で廃棄できることになっているのです。であるならば、日本人が政府も国民も共に力を合わせて真の独立をつかみ取るべき時期に来ているのではないでしょうか。もちろん、そんな動きを始めれば米国も黙ってはいないでしょう。大きな圧力がかかり政権は何度も短期間で倒れ、日本は受難の時代になるかもしれません。けれども挫けずに政府も国民も一緒になって日本の矜持を示し続けましょう。独立国家同士が相互に尊重し合う中での対等で平等な同盟関係でなければ、日本を守る事などできるはずがないのですから。

そのために、まずは真の意味での独立国家となる事を目指した国民的議論を始めませんか。戦争反対を叫んだり日米地位協定の改定を求めたりしても、根本となっている不平等条約に手を付けない限り「法で支配」されている状況は変わりません。そうは言っても緊張状態にある日本を取り巻く環境の中で、今すぐに大きな体制転換を目指す事は難しいでしょう。そこで当面は「日本の存在意義を米国のものから日本の主権者である日本人の手に取り戻すことを最優先に」しましょう。日本人の「生命・自由・幸福追求権」を守ってくれるはずだった日本の国が、米国の国益を優先し米国を守るために利用されているような今の状況はどう考えても納得できませんから、主権者である日本国民の利益が劣後しないように民意を後ろ盾として政府が交渉できるようにしませんか。日本人なら誰もが、米国に隷属した半独立国家のままで良いとは思わないはずです。今こそ、全国民が一つにまとまって祖国日本の独立を果たすために動き始めるべき時であると強く訴えます。そしてそのためにも、日本人が強くならなければいけません。虎の威を借る狐のような弱者では、独立運動などできるはずがないのですから。

本当の強さ

強さについて宗道臣は、「素手で身を護れる自信がついたら十分」と喝破しました。また、軍事用地誌をつくるために戦時下の旧満州(中国東北部)を拳銃も携帯しない丸腰で旅していました。「人間、生きているうちは死にはせぬ」ともよく言っていました。ある程度身を護れる自信がついた頃には、「嫌なことは嫌」と言えるだけの肚が座り覚悟が決まり勇気が出るようになるものです。また同時に人間性を磨いて徳を養い自他を共に尊重して生きるようになれば、誰からも頼りにされる。そうして互いに助け合える人間関係を育めば、攻め込まれることのない本当の強さが身につくと私たちは考えています。

国の強さがカギとなる安全保障についてはどうでしょうか。抑止力は、敵の攻撃意欲を削ぐ程の力がなければ用をなさないため、結局安全保障のジレンマにより緊張が高まり世界一の力が欲しくなって軍拡競争にはまり込む運命にあります。核兵器についてもこの理屈は同じです。政府は、米国が禁じ手にしようとした戦術核の先制攻撃という脅迫手段を米国に要求してまで拡大抑止に頼ろうとしていますが、「先制的に戦術核を使うぞ」と脅せば敵はその上を仕掛けてくるかも知れないのです。いつやられるかと恐れ、多くの武器を忍ばせていても死ぬときは死ぬものです。ならば度量の広さを示し、誰からも信頼され誰からも攻撃されないようにした人や国こそが、本当に強い人であり国であると言えるのではないでしょうか。

(Reference)

[ 核兵器の先制使用と日本政府 2021年4月 (kakujoho.net) ]

古代アテナイの歴史家トゥキディデスによれば戦争の原因は利益と名誉と恐怖にあるとされていますが、より細かくみてみると、誤解、ヒューマン・エラーやシステム・エラー、敵の侵攻、正義と正義のぶつかり合い、名誉、利害、人間性、忖度等が複合して、決定権者の心理的状況に影響されながら開戦の意思決定がなされるのでしょうから、強者に対して媚びへつらい弱者に対して踏みにじるような弱い人が安全保障を画策したのでは、戦争に突入してしまうリスクが極端に高まると言えましょう。肚の座った本当に強い人が大きな度量で安全保障について策定し意思決定をすることの重要性がここにあります。

強い相手には媚びへつらい弱者を踏みにじるような虎の威を借る態度とは反対に、自らを信じてどんな相手に対しても信念を貫き通すことこそが本当の強さです。目的達成のためには深謀遠慮(陰陽、虚実、天方、地位、智術、謀略)も必要ですが、相手によってころころと態度が変わらない強さが国の指導者には求められるのではないでしょうか。

(Reference)

[ 【コラム】自主か、追従か…韓国、カナダ外交を教訓にすべき(1) | Joongang Ilbo | 中央日報 (joins.com) ]

日本人のための日本の安全保障

それではここで、米国の為ではなく日本人のための日本の安全保障について考えてみたいと思います。そもそも利害や立場による制約を外せば、「戦争は絶対にしてはいけない」という主張に反論できる知識人は一人もいないでしょう。日本国憲法によって政府が国民に保障している「生命・自由・幸福追求権」は、平和と独立を守り国の安全を保つ自衛隊によって担保されています。そこに命を懸けている自衛官に対して、国家と国民は最大限の栄誉を捧げ感謝を示す義理があると思います。けれども、歴史が示すとおり一旦戦争が始まってしまえば、戦場での殺戮と破壊のみならず、極限状況下で人間性を失う人も現れ、また長きにわたって被害に苦しみ加害に苦しみさらには生き残ったことにまで苦しむ人々がまずは自衛官・軍人からそして程なくして民間人に至るまで敵味方なく数多く生み出されてしまう現実と、将来を担う子供の心に与える影響とを思えば、21世紀の人類が戦争を看過できるとは到底考えられないのです。

(Reference)

[ 自衛隊法 | e-Gov法令検索 ]

まるで負ける可能性がゼロであるかのようにして「正義のために徹底抗戦を」等と叫ぶことができるのは、自ら安全地帯にいて現実から目を背けられる人か感情に翻弄されて理性的に考えられなくなった人だけではないでしょうか。恐怖を感じれば逃走する人やフリーズしてしまう人ばかりでなく闘争的になる人もいます。正義感や悪を憎む気持ちは怒りの感情と相まって大きなモチベーションを生み出しますから「正義のための徹底抗戦」は魅力的なフレーズです。けれども怒りの感情を制御して冷静に考えてみれば、正義や善悪の基準は立場によって異なるがゆえにその対立軸にこだわると彼我の正義がぶつかり合い永遠に紛争が続いてしまう当然の理に気づくはずです。また仮に侵略を抑止できない無力さを味わったならば、戦ったところで泥沼となるのは明白です。勇者の行動も、救出作戦を行えば命を救う行為となりますが、戦闘は命を奪う行為であり、それを応援する事は人間の殺し合いに加担する行為であってオリンピックの応援とは本質的に違うのだということに思い至らないはずがありません。そうであるからには、戦争反対を叫ぶ人々ばかりでなく、軍事的抑止力の重要性を訴える立場の人々も当然に「戦争をしないため」の方策として抑止力を検討しているのだと思います。(もっともそれは絵に描いた餅に過ぎませんが。)

とはいえ一部には「自由と民主主義を守るためには戦争もやむなし」とする人々もいるようです。けれどもそのようなポジショントークは、「守るべき自由と民主主義を、戦争自体が否定するジレンマ」を抱えている以上まぎれもなく詭弁です。国民の中にも「自由を守るためには戦争をも厭わない」という人たちは確かにいるでしょうが「決して戦争には協力したくない」という人たちも必ずいるのですから、国民の「生命・自由・幸福追求権」を保障しているはずの政府が国民の自由を束縛した上で専制的に物事を決めない限り戦争を継続できないという隘路にはまってしまうわけです。「命よりも大切なものがある」等と言う価値観の押しつけは、全体主義以外のなにものでもありません。価値観や正義感の違う人たちを「非国民」として差別する社会が自由で民主的なはずがないでしょう。

そう考えてみると利害や立場を度外視すれば全ての人の望みは、戦争という手段を用いることなく「生命・自由・幸福追求権」を守り抜くことによってのみ成立する「平和的生存権」に集約されるのではないでしょうか。であるならば日本は、徹頭徹尾対話によって外交する。万一侵略された場合でも有利な局面を求めて攻勢に転じるのではなく、一刻も早く仲介者を頼み対話のテーブルに引き戻す努力に集中するしか道はありません。

ウクライナの戦争で私たちが学ぶべきは、「自ら国を守ろうとしなければ誰も助けてくれない」等という事ではなく、交戦エネルギーが枯渇するまで戦争は終わらないという事実をもとに、当事国と国際社会が最大限の努力を尽くして戦争回避の道を探らなければならないという事なのではないでしょうか。在日米軍を引き留めるために危機感を煽ったり、米国の指揮のもと自衛隊を展開したりするのではなく、日本は主権者である国民を守るために侵略されないだけの真の強さと他国を踏みにじることのない優しさを兼ね備えることで、世界中から信頼と尊敬を受けられるようになることが必要です。これこそが、日本人のための日本の安全保障であるはずです。

半ばは自己の幸せを 半ばは他人の幸せを

誰に対しても敬意を払い自他を共に尊重することによって、信頼と尊敬を集める人徳が備わります。そういう生き方を貫くために少林寺拳法・金剛禅では、「半ばは自己の幸せを 半ばは他人の幸せを」と考え行動できるように日々修行に励んでいます。自分(たち)さえよければ他はどうなっても構わないと考えて自分(たち)の価値観や正義感を押し付けようとすれば、必ず紛争の種が生じます。反対に、自分以外の立場や多様な価値観を尊重し、差別なく自分の幸せと同じように他者の幸せを願うようになれば、戦争など起きようはずがありません。少林寺拳法・金剛禅では、そんな平和で豊かな理想境を納得ずくでつくり出したいと考えているのです。

日本よ! 強くて優しい国となれ

日本は、2009年にソマリア沖の海賊対策として自衛隊の基本的な活動拠点となるジブチ共和国に基地を構えました。その際取り交わした交換公文「日本ジブチ地位協定」は、かつての宗主国フランスとの間に適用されている治外法権をそのまま転用した不平等条約です。強者である米国には媚びへつらい弱者であるジブチに対しては踏みにじるような日本の差別的な態度は、とても大きな問題です。

(Reference)

[ 外務省: ジブチ共和国における日本国の自衛隊等の地位に関する日本国政府とジブチ共和国政府との間の交換公文について (mofa.go.jp) ]

日本の旅券は世界最強と言われて久しく、2022年もまたビザなしで192か国に渡航できる堂々第一位(シンガポールも同数一位)の評価を得ています。これまで築いてきた日本の信頼そのものと言えるでしょう。そんな日本ならではの世界貢献策は協調外交に尽きるはずです。どんな国を相手にしてもひるまず、どの国も敵とはみなさず、自国も他国も共に尊重して、「半ばは自国の幸せを、半ばは他国の幸せを」願い行動する、本当に強くて優しい国家となる事が必要です。そのために、日本人である私たち一人ひとりが、「半ばは自己の幸せを 半ばは他人の幸せを」願い行動し、誰に対しても敬意を払い自他を共に尊重して、多様で寛容な共生社会を目指すことを提案致します。

まとめ

日本は第二次世界大戦で連合国 (UN) に負けた後、ずっと米国に「法で支配」され続けています。日米安全保障条約を根っことして、吉田アチソン交換公文、日米地位協定、日米合同委員会、朝鮮国連軍地位協定、砂川裁判、2+2等様々な仕組みが作られ取り決めがなされています。それによって日本は、日本の主権者である日本人よりも米国の国益を優先せざるを得ない状況に追い込まれてしまいました。ですから日本で行われている安全保障論議の多くは、日本のためではなく米国を守るためのものなのです。

日米安全保障条約の論点は、日本の国防をどうするか等という話ではなく、はるかそれ以前の課題である「日本の独立」ただ一点にあるはずです。そう考えれば日米安保条約を擁護する日本人は誰もいなくなるでしょう。真の意味での独立国家となる事を目指した国民的議論をはじめましょう。

(Reference)

[ タジク大統領「属国扱いやめよ」 異例のロシア批判 - 産経ニュース (sankei.com) ]

当面は、「日本の存在意義を米国のものから日本の主権者である日本人の手に取り戻すことを目標に」しませんか。米国のために存在しているような日本の国を、日本人の平和的生存権を保障する本来の日本、強くて優しい国につくり直しましょう。そのために、政治家や官僚ばかりでなく私たち日本人ひとり一人が、誰も敵とみなさず誰に対しても敬意を払い自他を共に尊重して、「半ばは自己の幸せを 半ばは他人の幸せを」願い行動することによって、日本を多様で寛容な共生社会にしていきましょう。そうした努力の結果世界中の尊敬と信頼を得られるようになれば、きっと米国も日本と日本人を尊重せざるを得なくなるはずです。そうなれば、米国の国益が優先されて米国を守るために日本が利用されているような今の状況から抜け出し、主権者である日本国民の利益が劣後しないように民意を後ろ盾として是々非々を貫く交渉ができる政府となり、またどこにも攻め入らずどこからも攻め込まれない「強くて優しい国」になれるでしょう。

そしていつかは、日米が対等で平等な関係となれるように、私たち日本人の手で真の独立を手に入れましょう。

日本は半独立の状態にある

なぜなら日本の領域はいつでもどこでも米軍が支配できる

なぜなら日本の主権と主権者である国民の権利が侵害されている

なぜなら日本国内でも日本国憲法が適用されない事象がある

その理由は日米安全保障条約が不平等条約だったから

だから日本の安全保障論議は日本人のためのものではない

破棄されない理由:誤認「米軍が守ってくれるから負担は甘受しよう」

破棄されない理由:傀儡国家の特性(「法で支配」されている事を秘匿)

破棄されない理由:弱者の特徴(虎の威を借る狐の態度)が染みついた

解決のために:現状を知り独立への議論をし政官民が協力し米国と対峙

そのために:国民皆で自他を共に尊重し多様で寛容な共生社会を目指す

日本の存在意義を米国のものから日本人の手に取り戻そう

主権者である日本人の平和的生存権を保障する強くて優しい国にしよう

日本人のための日本の安全保障を考えよう

日本人が「半ばは自己の幸せを 半ばは他人の幸せを」目指せば

日本も「半ばは自国の幸せを 半ばは他国の幸せを」目指す国になる

その努力を通じて世界中の尊敬と信頼が得られれば

日本を取り巻く安全保障に関する懸念は低減し

米国も日本を尊重せざるを得なくなる

民意を後ろ盾として是々非々を貫く交渉ができる政府となる

いつかは不平等条約を破棄して対等で平等な日米関係を構築できる

国際社会において名誉ある地位を占める強くて優しい独立国家となる

おわりに

日本は、黒船来航以来不平等条約に悩まされてきました。1858年に締結された日米修好通商条約を含む安政の五か国条約です。最終的に日清・日露戦争のあと1911年に完全撤廃となります。明治の政治家たちがおよそ50年かけて取り戻した主権国家としての日本の矜持です。旧安保条約が発効した1952年から今年で70年となりました。令和の私たちは、今こそ日本の矜持を示すべき時なのではないでしょうか。とはいえ、一筋縄でいかないことは確かです。「日本の存在価値を主権者である日本人の手に取り戻そう」として是々非々を貫けば、米国は表からも裏からも様々な形で圧力をかけてくると思います。となれば、多少の抑圧や支配は甘受してでも、これまでどおり米国の庇護の下で暮らしたいという方も出てくるでしょう。そんな方々に対して「命よりも大切なものがある」等と言うつもりはありません。あくまで平和的かつ民主的に声を上げていきたいのです。また、日米同盟が不要だと言っているのでもありません。この緊張のさなか極東から米軍が一気に退いてしまったら、宇露戦争の二の舞になりかねません。けれども米国に「法で支配」されている状況のままでは米国の国益に主権者である日本人が劣後してしまうのですから、本気で日本を守ろうとするのならば真の独立国になって相互に尊重し合う対等で平等な条約をいつかは締結する必要があると考えているのです。

国家や民族やセクト等の利害が優先し力だけが正義であるかのような国際政治の在り方は、対話力のない幼児が玩具を巡って争う様と大差ありません。紛争の最終的な解決法は対話以外あり得ないはずです。さらに言えば漁夫の利を得ようとする差別的行為はとても見苦しいものですし、そのまた手先となる行為を垣間見るにつけ、私は情けなさとともに恥を感じてしまいます。人類がこの小さな地球で共に暮らしていく以上、多様で寛容な共生社会を志向する以外に末永く生きる道はないでしょう。この国が、「半ばは自国の幸せを 半ばは他国の幸せを」追求する協調外交によって信頼と尊敬を集め、国際社会において名誉ある地位を占めて世界の平和と豊かさに貢献していく強くて優しい国家となる事を夢見ています。

参考文献

宗道臣(1979) 「少林寺拳法教範(改定版)』金剛禅総本山少林寺

「少林寺拳法五十年史」刊行委員会(1997) 『少林寺拳法五十年史 第Ⅰ部正史』財団法人少林寺拳法連盟

宗由貴監修・鈴木義孝構成(2012) 『「強さ」とは何か。少林寺拳法創始者宗道臣70の言葉』文芸春秋

David Bohm (1996) on Dialogue: Routledge. (金井真弓訳(2007) 『ダイアローグ 対立から共生へ、議論から対話へ』英治出版)

斎藤環著訳(2015) 『オープンダイアローグとは何か』医学書院

戸田久実(2015) 『アンガーマネージメント 怒らない伝え方』かんき出版

平木典子(2009) 『改訂版アサーション・トレーニング さわやかな自己表現のために』日本・精神技術研究所

半藤一利(2006) 『昭和史 戦後篇 1945-1989』平凡社

孫崎享(2012) 『「戦後再発見」双書1 戦後史の招待 1945-2012』創元社

白井聡(2013) 『永続敗戦論』太田出版

白井聡(2016) 『戦後政治を終わらせる 永続敗戦の、その先へ』NHK出版

内田樹・白井聡(2021) 『日本戦後史論』朝日新聞出版

矢部宏治(2014) 『日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか』集英社

矢部宏治(2016) 『日本はなぜ、「戦争ができる国」になったのか』集英社

矢部宏治(2017) 『知ってはいけない 隠された日本支配の構造』講談社

矢部宏治(2018) 『知ってはいけない2 日本の主権はこうして失われた』講談社

吉田敏浩・新原昭治・末浪靖司(2014) 『「戦後再発見」双書3 検証・法治国家崩壊 砂川裁判と日米密約交渉』創元社

三浦信行(2011) 『日米安全保障条約改定50周年に寄せて 第34回国会「日米安全保障条約等特別委員会」公聴会公述人の意見陳述を中心に』国士舘大学政治研究2011,137-192

平山龍水(1997) 『朝鮮半島と日米安全保障条約 日米韓連鎖構造の形成』日本国際政治学会論「国際政治第115号」58-74

猿田佐世(2017) 『自発的対米従属 知られざる「ワシントン拡声器」』KADOKAWA

布施祐仁(2022) 『「戦後再発見」双書10 日米同盟・最後のリスク なぜ米軍のミサイルが日本に配備されるのか』創元社

柳澤協二(2013) 『検証官邸のイラク戦争 元防衛官僚による批判と自省』岩波書店

岡林信一(2022) 『イラク戦争を知らない君たちへ』あけび書房

布施祐仁(2022) 『自衛隊海外派遣 隠された「戦地」の現実』集英社

外務省(2022) 『令和4年版 外交青書2022』

防衛省(2021) 『令和3年版防衛白書 日本の防衛』

ジョン・G・ストウシンガー著 等松春夫監訳(2015) 『なぜ国々は戦争をするのか 上』国書刊行会

ジョン・G・ストウシンガー著 等松春夫監訳(2015) 『なぜ国々は戦争をするのか 下』国書刊行会

ウイリアム・J・ペリー、トム・Z・コリーナ著 田井中雅人訳(2020) 『核のボタン 新たな核開発競争とトルーマンからトランプまでの大統領権力』朝日新聞出版

J.ウィルソン編、中村誠太郎・奥地幹雄訳(1979) 『われらの時代に起こったこと 原爆開発と12人の科学者』岩波書店

江畑謙介(1999) 『新しい時代の新たな脅威 世界の紛争 日本の防衛』PHP研究所

青木健太(2022) 『タリバン台頭 混迷のアフガニスタン現代史』岩波書店

正論1月号増刊(2019) 『台湾危機』産経新聞社

飯山幸伸(2014) 『中立国の戦い』潮書房光人社

伊勢崎賢治(2015) 『本当の戦争の話をしよう 世界の「対立」を仕切る』朝日出版社

エドワード・ルトワック(2017) 奥山真司訳『戦争にチャンスを与えよ』文芸春秋

Edward N. Luttwak(2002) Strategy: The Logic of War and Peace, Revised and Enlarged Edition: Belknap Press: An Imprint of Harvard University Press (武田康裕・塚本勝也訳(2014) 『エドワード・ルトワックの戦略論 戦争と平和の論理』毎日新聞出版)

Edward N. Luttwak(2016) COUP D'ETAT A Practical Handbook, Revised Edition: Belknap Press: An Imprint of Harvard University Press(奥山真司監訳(2018) 『ルトワックの”クーデター入門"』芙蓉書房出版)

伊勢崎賢治、加藤朗、内藤酬、柳澤協二著(2020) 『抑止力神話の先へ 安全保障の大前提を疑う』かもがわ出版

伊勢崎賢治、井筒高雄(2019) 『リベラルと元レンジャーの真「護憲」論』ポット出版プラス

柳澤協二(2015) 『亡国の集団的自衛権』集英社

峯村健司・小泉悠・鈴木一人・村野将・小野田治・細谷雄一(2022) 『ウクライナ戦争と米中対立 帝国主義に逆襲される世界』幻冬舎

柳澤協二、伊勢崎賢治、加藤朗、林吉永(2022) 『非戦の安全保障論 ウクライナ戦争以後の日本の戦略』

ジーン・シャープ著 瀧口範子訳(2012) 『独裁体制から民主主義へ 権力に対抗するための教科書』筑摩書房

アンヌ・モレリ著 永田千奈訳(2015) 『戦争プロパガンダ10の法則』草思社

中野信(2021) 『他人を許せない人の脳で起きている恐ろしい事』東洋経済新聞2021年12月29日

渡辺由佳里(2016) 『戦場を生き延びた兵士は、なぜアメリカで壊れるのか?』NewsWeek日本版 2016年8月31日

木村正人(2022) 『戦場では笑っていた兵士が、帰還後に自ら命を絶つ・・・戦争が残す深い傷』NewsWeek日本版 2022年4月2日

イザンベール・真美(2009) 『精神医学と国際法学・国際政治学の協働を目指して:紛争後PTSD及び感謝の自助会を中心に』九州国際大学法学論集16巻125-144

阿部博子(2010) 『外傷性記憶としてのベトナム戦争-ポスト・ベトナム・シンドロームの症候をめぐってー』国際文化研究16号1-15

長尾圭造・奥野正景(2004) 『戦争と子供のトラウマ(Ⅰ)戦争と犠牲』医療 vol.58 No.5 271-277

長尾圭造・進藤英次(2004) 『戦争と子供のトラウマ(Ⅱ)トラウマとその特徴』医療 vol.58 No.6 329-334

秋田県(2022) 『秋田県多様性に満ちた社会づくり』 秋田県多様性に満ちた社会づくり基本条例の施行について | 美の国あきたネット (akita.lg.jp)

小林佳久(2022) 『多様で寛容な共生社会を築こう~対立(いじめ、ハラスメント、虐待、差別、抑圧、支配、ケンカ、紛争、戦争、・・・)から対話へ』 http://www.kumagera.ne.jp/diamedic/diversity.pdf

小林佳久『金剛禅概括私論』 http://www.kumagera.ne.jp/diamedic/kongozen.pdf

(Reference)

2022/11/13改訂(資料追加)

超重要かつ貴重な資料です。

— 大館市少林寺拳法協会 (@shorinjiodate) July 17, 2023

永久保存版。 https://t.co/SPGjnbP89v

2023/7/18 資料追加