祭りな日々と「今日の一冊」

梅雨明け間近の蒸し蒸しした暑さが続く7月、博多の街は「暑さ」ならぬ「熱さ」が漂う時期となります。

理由は、そう!「博多祇園山笠」。

地元の人が敬愛を込めて「お櫛田さん」と呼ぶ櫛田神社。博多祇園山笠は、博多の総鎮守であるこの櫛田神社の奉納神事です。

博多祇園山笠の祭り期間は例年7月1日~15日。この間、福博の街には飾り山がお目見えするとともに、長法被姿の関係者も数多く見られ、街全体が山笠ムード一色となります。

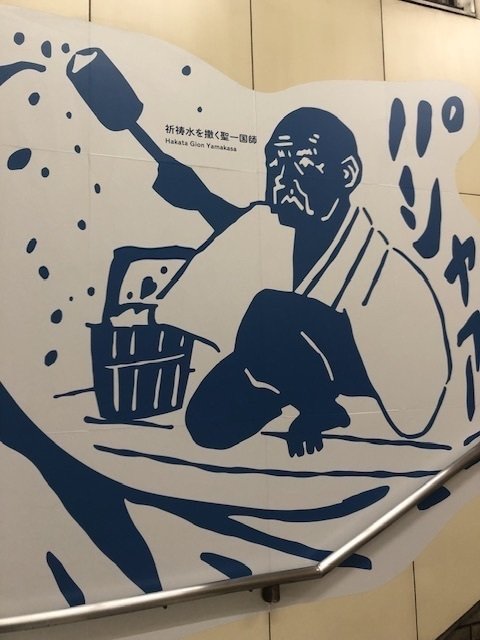

博多祇園山笠の起源は諸説ありますが、一般的には1241年(仁治2年)に聖一国師が疫病を鎮めるために施餓鬼棚に乗って祈祷水を撒いたことが由来と言われています。

2023年は782回目の開催となり、2019年以来、4年ぶりにコロナ前と同様の規模で行われることとなりました。

「博多祇園山笠」には、「舁き山(かきやま)」と「飾り山」があるのをご存じでしょうか?

山笠は一番山から十七番山まであり、一番~七番は「舁き山」(三番東流と四番中洲流は舁き山と飾り山両方あり)、八番~十七番、番外(櫛田神社内)は「飾り山」となっています。

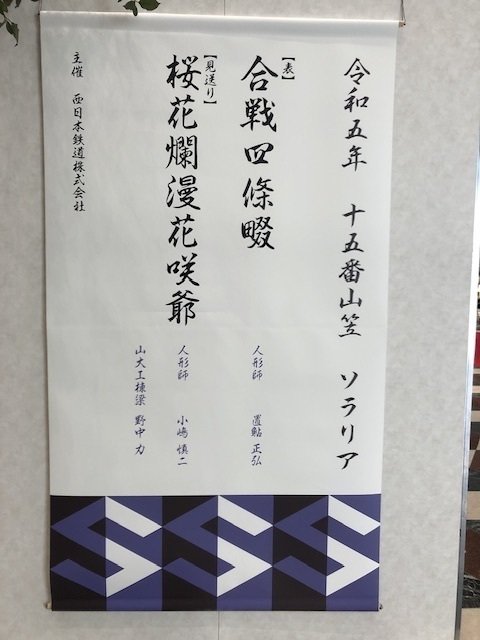

舁き山・飾り山共に博多人形師の手による豪華絢爛な人形が飾られ、毎年それぞれに「標題(テーマ)」が付けられています(一番山「土居流」の今年の標題は「黒田筑前守長政(くろだちくぜんのかみながまさ)」)。

山笠には正面である「表(おもて)」とその裏側である「見送り」があり、「千代流」を除く舁き山には表のみの標題、飾り山には表と見送りで違う標題がついています。

舁き山、飾り山の土台(山笠台)には釘が一本も使われていません。熟練の山笠大工の手で麻縄や楔を使い組み立てられていきます。6本の棒を山笠台に固定する「棒締め」では「棒しめたー! 棒しめたー!」の掛け声に合わせ、てこの原理で麻縄を締め上げていきます。

ぎゅっ!ぎゅっ!と麻縄の締まっていく音と、山笠大工の方が縄をカンカンと叩く音は、祭りに向けてのボルテージが上がっていく音だとも言われています。

「舁き山」は読んで字のごとく、舁(か)いて(担いで)動かす山笠。舁き山は地元の町ごとに組織された七つの流(ながれ:土居流・大黒流・東流・中洲流・西流・千代流・恵比須流)で構成されています。

舁き山の高さは約3メートル、重さはなんと1トン! 曳いて(ひいて)動かすものではないため、土台に車輪などは一切ついていません。

実際に舁き山を担ぐのは26名ですが、1トンもの重さを肩に乗せ、街中を走り続けるために、様々な役割分担がなされています。

前方の安全を確保しながら「前切れ!前切れ!」と声を掛け、道を空けるよう指示する「前さばき」、流れの名前が染め抜かれた旗や杉板をもって前を走る「先走り」、山笠の四隅で進行方向の舵をとる「鼻取り」、その名の通り、山笠を後ろから押す「後押し」、水を入れた桶を運ぶ「水担い」等々。誰が欠けても成り立たない、それが舁き山なのです。

舁き山の周囲には交代に備えて、常に多くの舁き手が並走します。「オイサ!」「オイサ!」の掛け声とともに山笠の勢いを止めぬまま舁き手が次々と交代していく様は、見ているだけでハラハラ・ドキドキ!!

そして山笠の指揮官とも言うべき「台上がり」。山笠の正面(表)に3名、背面(見送り)3名の計6名で構成されます。それぞれ中央の人は「表棒さばき」「見送り棒さばき」と呼ばれ、まさに山笠の要とも言うべき存在です。

山笠期間中、博多の街を華やかに彩る「飾り山」。博多駅前をはじめ、天神地区の商業施設などにもあり、この時期に福岡の街を訪れた方は目にしたこともあるのではないでしょうか。

高さは10メートル~15メートルほど、圧巻の大きさ誇る美麗荘厳な飾り山。舁き山同様に「表」と「見送り」があり、特に「見送り」の人形は、話題の有名人やアニメ、童話などが題材となることも多く、子どもたちにも大人気です。

この「飾り山」はあくまで観賞用であり、動くものではありません(唯一、八番山笠:上川端通りの山笠は「走る(飾り)山笠」として有名です)。

飾り山は市内13か所に飾られていますので、飾り山を見ながら福岡の街を散策するのも、この時期の楽しみの一つと言えます。

7月1日から始まった博多祇園山笠の最後を飾るのが「追い山」。7月15日未明、今年の一番山(一番山のみ輪番)を先頭に、櫛田神社前の通りに七流れの山(舁き山)が集まり、その時を待ちます。

午前4時59分、ドォン!ドォン!!という太鼓の音を合図に「ヤーーーーーー!!」と勇壮な掛け声で一番山が櫛田神社内に入り(櫛田入り)、勢いそのまま境内に立てられた「清道旗(せいどうばた)」をぐるりと一周し、ピタリと停止。一番山のみ許される「祝いめでた(博多祝い唄)を唄います。夜も明けきれない静寂の中で、朗々と響く歌声。「エ~イ~ショウエ~」の節では観客も皆大合唱となり、その神々しさと一体感は、曰く「魂が震える」と称される程です。

無事櫛田入りを遂げた山笠は、再度の掛け声とともに博多の街に飛び出していきます。その後七番山まで約5分おきに櫛田入りし、八番山(走る飾り山)が櫛田入りする頃には夜もすっかり明け、各山笠は約5キロ先の廻り止めと言われるゴール地点まで、大歓声の中、観客が見守る沿道を疾走していきます。

これほどの盛り上がりを見せる博多祇園山笠ですが、興奮冷めやらぬ中、追い山終了直後に山笠がすぐに取り壊されることはご存じでしょうか。

「山崩し」と言われ、中でも「西流」は舁き手が山笠に登って人形等を取りあう昔ながらの「山崩し」が行われています(これらの人形や飾りは無病息災の縁起物とされるそう。西流れの山崩しは非常に迫力があり、この山崩しを見るために、西流れの山小屋近くには多くの観客が詰めかけます)。

例年「追い山」は7月15日と決まっているので、年によっては平日になることも多いのですが、2023年はなんと土曜日! 血沸き肉躍る(!!)興奮を目の前で味わうチャンスです! 私鉄各社を含め、臨時列車が出ますので、是非博多の夏を体感してみて下さい!!

そんな中での「今日の一冊」。

櫛田神社の最寄り駅は今年の3月に延伸開業した福岡市営地下鉄七隈線の「櫛田神社前駅」と、同空港線「祇園駅」があります。

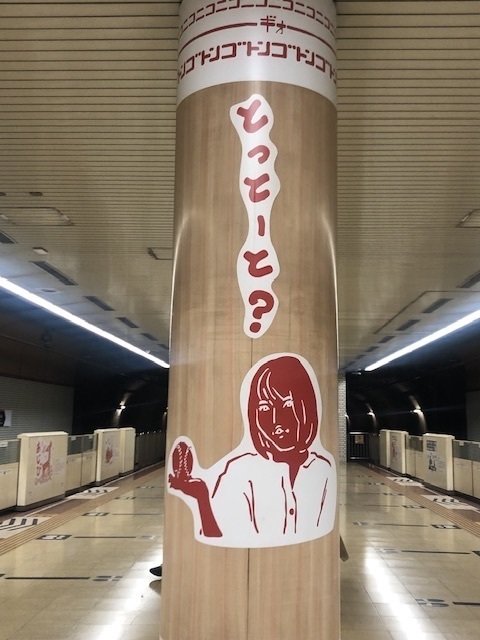

この空港線「祇園駅」、2022年3月より「祇園の擬音」と題して、博多の歴史や博多旧市街地にちなんだ、様々な「擬音」をイラストとともに駅構内に掲示しているんですよ!

擬音・擬態語は「オノマトペ」と言われ、人の声や動物の鳴き声、物音、動きや状態を表すなど使う事によってより具体的に想像できたり、より細かなニュアンスを伝えたり、様子を簡潔に説明したりといった効果があります。

特に日本語には約5000ものオノマトペの数があると言われ、博多祇園山笠の時も「オイサ!オイサ!」「ヤーー!!」「ぎゅっ!ぎゅっ!」「ドォン!ドォン!」と様々なオノマトペで溢れています。

普段、何気に使っているオノマトペ、実はとっても奥が深いもの。当社小学校中・高学年以上対象の新ノンフィクションシリーズ“ちしきのもり”の『「感じ」が伝わるふしぎな言葉〜擬音語・擬態語ってなんだろう〜』(著:佐藤有紀)では、オノマトペの歴史や種類を紐解きながら、言葉の世界を広げるきっかけを作ってくれます。びっくり!ワクワク!しながら、是非ページをめくってみて下さい。

〜おまけ〜

山笠期間中、関係者は「きゅうり」を食べないことでも有名です。

櫛田神社には三つの神様をお祀りしているのですが、その一つである素戔嗚尊(すさのおのみこと)のご神紋がきゅうりの断面に似ているからだとか。

博多区の学校でもこの時期だけは給食からきゅうりが消えるそう。実際に並べて見ました! 確かに……似てるかも?!

【書籍情報】

📚 ちしきのもりシリーズ(18)

『「感じ」が伝わるふしぎな言葉〜擬音語・擬態語ってなんだろう〜』

佐藤有紀:著

わんわん、ぴたっ、かつかつ、じーん……これらはみんな「擬音語・擬態語」とよばれる言葉です。短いフレーズなのに、何故か「感じ」や「気持ち」がうまく伝わる「擬音語・擬態語」を使いこなして、日本語の達人を目指しましょう!

全国の書店様をはじめ、Amazon、楽天ブックス、紀伊國屋書店、hontoなどでご購入できます。

いいなと思ったら応援しよう!