【勉強時間が150時間以内ならスクールは不要】独学で試験に合格する3つの手順

「なるべく最短の勉強時間で合格したい」

資格の試験を受ける前、誰もが一度は考えることではないでしょうか。予備校や塾に通えば、講師の先生に勉強内容をエスコートしてもらったり、一緒に勉強する仲間と切磋琢磨できたりします。しかし、独学は自分で勉強内容を決め、学習を続けていかなくてはなりません。これが独学が難しいと言われる理由です。

しかし少しコツを掴めば、独学でも資格を取得できるようになります。

これまでに英検2級やファイナンシャルプランナー3級など、独学で資格を取得してきた僕が、「独学」で試験に合格する3つの手順をご紹介します。

これから資格にチャレンジしようと思ってる人は、参考になる記事だと思います。

この記事は、僕自身の経験に基づいた内容です。このまま実践すればどの資格でも合格できるものではありません。予めご了承ください。

結論、「独学」で試験に合格する3つの手順はこちらです。

①受けるテストの「平均勉強時間」を検索する

②「勉強期間は長めに、勉強時間は短めに」で勉強スケジュールを組む

③必要な日数を把握したら学習内容を落とし込む

僕の経験上、この3つを押さえておけば、試験の合格率はグッと上がります。

「あれ?最短で合格したいのに勉強期間は長めにするの?」

そう思われた方もいるかもしれませんが、

この3つの手順を行うからこそ、時間短縮につながるのです!

ではこの3つを深堀りしてみましょう。

独学で試験に合格する3つの手順

①受けるテストの「平均勉強時間」を検索する

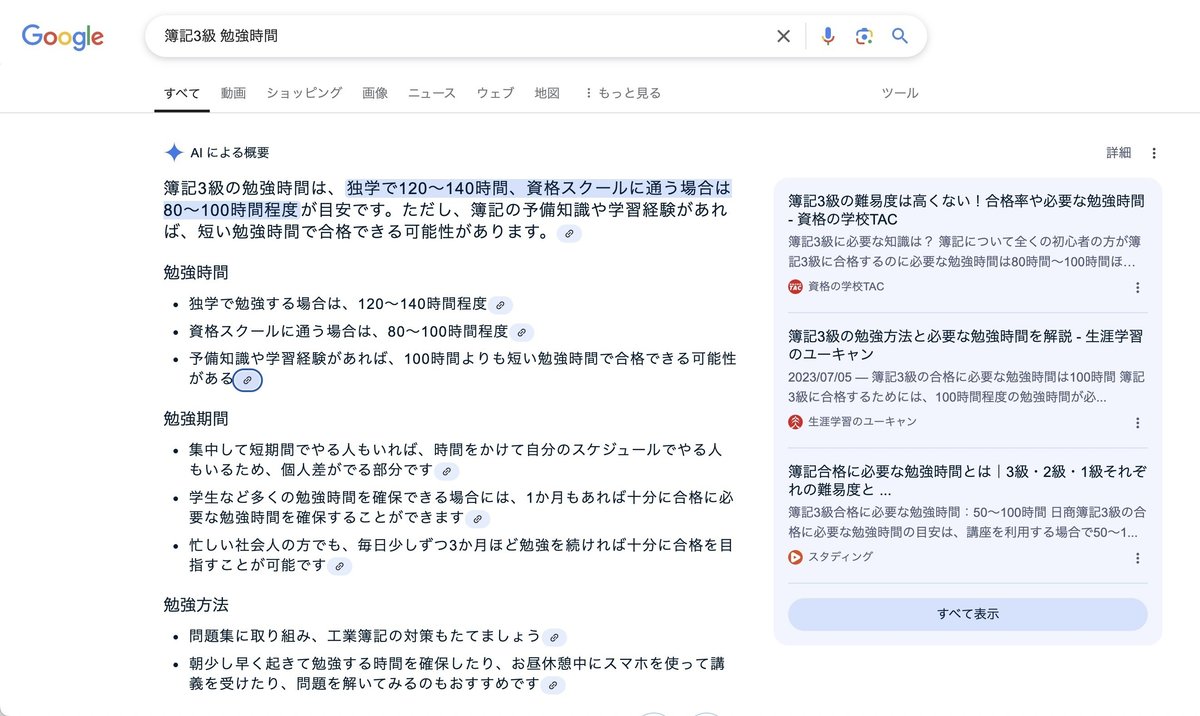

最初はシンプルに「検索」です。普段使われてるブラウザで「簿記3級 勉強時間」のように検索して、大体の勉強時間を把握しましょう。

②「勉強期間は長めに、勉強時間は短めに」で勉強スケジュールを組む

次は、実際にスケジュールを組んでいきましょう。この時、スマホのメモで記録するよりもパソコンのスプレッドシートやメモやタスク管理ができるnotion(ノーション)というアプリでの記録がおすすめです。

スケジュールを組む手順はこちらです。

1.勉強時間を把握する

①で検索した後、平均勉強時間を把握します。簿記3級の場合は、平均勉強時間が120〜140時間でした。後々計算が必要になるので忘れないように記録しておいてください。

2.それより長い期間を想定してスケジュールを組む

仮に、平均勉強時間が120〜140時間だった場合、140〜160時間はかかる想定で計画を組みましょう。平均勉強時間はあくまで平均です。自分がどのくらい勉強すれば覚えられる能力を持っているのかはわからないので、長めに確保するようにしましょう。

3.テストの1週間前くらいまでには一通り終わるように計画を立てる

テストが3月31日だとしたら、3月24日までには終わらせるつもりで取り組んでください。これは、計画通りにいかないときに調整がきくようにするためです。テスト直前に「おわらねええええ…」と焦らないよう、早めに終わらせる計画を立てましょう。

4.1日に確保できる勉強時間を考える

ライフスタイルにより異なりますが、1日の勉強時間を決めるときに、「できる限り短い勉強時間で設定する」ことを心がけてください。意気込んで長い時間を設けると誰でも挫折します。僕の場合、2時間確保できると思ったらスケジュールには1時間で設定します。

5.必要な勉強日数を把握する

合計勉強時間と1日に確保できる勉強時間を割って必要な勉強日数を把握します。例えば、合計勉強時間が150時間で1日に確保できる勉強時間が2時間の場合、必要な勉強日数は75日です。

この時点で、「テストまでの日数が50日しかない」ようなことがあれば、今回は諦め、テストの日程を調整したほうが良いと思います。

そうはいっても、「この日までに試験に合格しないといけない」「先延ばしにしたくないから何とかして合格したい」「すでに申し込んでしまっている」という方もいらっしゃるかと思います。

そのような方たちは「1日の勉強時間を増やす」、または「出題率の多い箇所に集中する」という対策で受験することもできます。

③必要な日数を把握したら学習内容を落とし込む

②の冒頭でお伝えしたように、スプレッドシートやメモやタスク管理ができるnotion(ノーション)というアプリで1日にやる勉強範囲を記録していくのがおすすめです。

「学習内容と言われてもどうやって学習するの?」

これから落とし込む2つの勉強方法をお伝えします。

1.参考書(テキスト)を一通り読む

テキストを購入するときに意識することは、「その著者は問題集もつくっているかどうか」と「その年(年度)に作られたものかどうか」を押さえておけば80点は取れます。テキストを読むときは、最初は見出しのみで良いです。

細かく読んでいたら時間ロスにつながります。

2.テキストを読み終えたら問題集を解く

大切なのは、出来る限り早く問題集にとりかかることです。僕の経験上、テキスト1、問題集9くらいの割合で良いと思います。仮に皆さんがテニス部に所属しているとして、以下の2つの練習方法があるなら、どちらが上達できそうでしょうか。

①最初の30分はボールを打つ方法の講義を受け、残りの30分で実践

②最初の3分はボールを打つ方法の講義を受け、残りの57分で実践

テニスをやったことがない人でも、②の方が上達することは分かりますよね。問題集を繰り返し解くことはボールをたくさん打つことと同じです。出来る限り早く問題集にとりかかりましょう。

「どのくらい解いたらいいのか」

僕の経験上、問題集は4周以上するようにスケジュールを組みます。

【1周目】1問解いて解答とテキストを確認する

最初は解けなくて当然です。1問解いたら解答をすぐ見て、参考書(テキスト)で確認をし、次の問題へ進みます。どんどん解いていきましょう。

【2周目】エピソードやチャプターごとに解いて点数を記録する

1周を終えたら2周目からは点数を記録していきます。

箇条書きで、

・第一章 2問/10問 正答率20%

・第二章 0問/10問 正答率0%

・第三章 5問/10問 正答率50%

のように記録していきます。

おそらく全体で10%〜40%くらいの正答率だと思います。

【3周目】もう一度、エピソードやチャプターごとに解いて点数を記録する

・第一章 7問/10問 正答率70%

・第二章 1問/10問 正答率10%

・第三章 10問/10問 正答率100%

3週目あたりから何が得意で何が苦手か見えてくるでしょう。

【4周目】苦手なところをメインに解く

上記の例だと、正答率10%の「第二章」をメインに解いていきます。苦手な箇所に関しては、5周、6周と解いても理解できない場合がありますが、めげずに頑張りましょう!

まとめ

「独学」で試験に合格する3つの手順を紹介させていただきました。キーワードは「4周」です。正直、1〜2周勉強すれば合格できると思っていた時期もありました。しかし、完全に新しい分野のものを勉強するとなると、これくらいの時間はかかるかと思います。

あくまで個人の勉強方法ですが、資格の勉強のときに参考にしていただければ幸いです。

僕は来月簿記3級の試験が控えてるので、この記事を終えたら勉強を始めようと思います。

本日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

◾️shoeiの過去の記事