不安について 〈交感領域という試案〉

不安について

「不安」とは何か。

誰もが感じる感情だが、不安ほど個人によってその程度が異なる感情はないように思う。

たとえば、「喜びを噛み締める」というように、喜びを感じていることは外から観察できるし、溢れ出てくる感情である。

一方で、不安というものには一種の掴みどころがない。自信家の人の背後にも不安がある。そして、不安は外からも見えない上、不安を感じる本人によっても意識されない場合がある。

一般的に、不安は多かれ少なかれ隠される感情であり、怒りや悲しみと同様に、むやみに人前に出す感情ではない。

ただ、怒りや悲しみとも不安は異なるように思える。

人が怒る場面(たとえば、人にぶつからたりする時)や悲しむ場面(たとえば、両親との死別)は、それが赤の他人であっても、あれは怒るよな、と感じることができる。

しかし、不安はそうした共感性が働きづらい。

ある人は人前に出るだけで不安に襲われるが、ある人にとっては不安どころか楽しみな場面にもなる。また、ある特定の物を見るだけで不安が惹起される恐怖症の人もいる。

不安は他の感情に比べて、特殊に個別的な要因で生じる。そして、その不安の深度、つまり、不安の度合いはその個人によってかなり差があるだろう。

笑いに個人差はない。しかし、不安には際限のない深さがある。芥川龍之介は「将来に対する漠然とした不安」でこの世を去った。

ふつう、人は不安で死ぬことはないが、ある感性を持つ人にとって、不安は命にまで届く感情になる。

不安の深淵とは何なのか。

フロイトの不安概念

最初に不安を体系づけたのはフロイトである。

彼は、「制止、症状、不安」(1926年)において、 不安を「危険状況に対する反応」と述べている。

不安は期待と関係を持ち、(期待とは裏腹に)危険を知らせる警告・注意喚起の信号ということになっている。

そこからさらにフロイトは症状的な不安の要件として、個人内における不安の対象が別のものに「代替」されていることを発見した。その症例が有名な、父親に対する葛藤が馬への恐怖に代替えされたハンスの症例にあたる。

フロイトの解する不安を分かりやすく言うと次のようになる。

⑴危険に対する過度の反応としての不安

⑵代替えされた不安

⑴の危険とは、外的な(既知の)現実的危機と内的な欲動危険があり、前者に対する不安を「現実的不安」(正常な不安)、後者に対する不安を「神経症的不安」として区別している。

不安は外からくるものだけでなく、自分自身の内側からやってくる。そして、個人の外における事象との関係で不安を感じること自体は「了解可能な情動的反応」と考えるフロイトは、不安の対象を別のものに「代替」していることこそ『症状』であるとする。

すなわち、「代替=症状」ではないが、代替が症状の要件となっているというのである。

ヒステリー患者は奇妙な姿勢で固まったまま動かなくなることがある。

フロイトは、生体の機能の低下がある場合を「制止」と言い、機能の異常な変化や新しい作用を及ぼしたときを「症状」として混合されていた両者を区別した。

「制止」と不安は密接な関係にある。機能が働くと不安が生じる場合に「制止」が生じることになる。

すこし整理しよう。

ここで言う「制止」とは自我機能の制限のことである。なぜ制限が起きるのかというと、自我がなんらかの葛藤を回避するために、自我機能を薄めることで対処しているために制限が生じる。

すなわち、葛藤という不安状態を引き起こさないために「制止」が起こるといえるだろう。

抑圧と不安の関係性

フロイトは言葉にこだわった。

混合されがちな現象を言葉でもって厳格に区別しようとした。

不安は抑圧に際して新しく現れるのではなくて、既存の追想像による情緒の状態として、再生されるのである

フロイトは言う。

不安は過去の幻影であり、既に過ぎ去った情緒によって生じる終わりなき反復である。

私たちの最も最初に経験する不安は、母胎からこの世に生まれ落ちた瞬間だろう。

胎児はこれまでの母と一体化した暗闇の世界から、突然光と刺激に晒される外界へと投げ出される。

この体験が原始的な外傷体験、ランクの言葉で「出産外傷」という。

これを不安の起源として認めるのであれば、私たちの最初の不安は超自我が成立する前に生じることになる。

超自我は社会的な心の働きであるため、不安は社会的な存在としての私たちが成立する前に生じるものだと言えそうである。

出産外傷を認めるか否かは諸説あるところだが、一般的にみて、ごく幼少期から不安はみられる。

子どもが暗闇や高いところを怖がることは不安の表れであろうし、母が見えなくなって不安にならない子どもは少ないだろう。

幼少期に生じた不安は、心にひとつの痕跡を残して、その痕が生涯に渡って反復されることになる。

フロイトは症例ハンスの恐怖症の本質になっている不安感情を、抑圧過程から生じるものではなく、抑圧するもの自体から生じるものとする。

ハンスの場合、動物への不安はそのまま去勢の不安とされる。つまり、その不安は現実的な不安であり、実際に存在するものの危険に対する不安であり、不安が抑圧に先立ってあることがわかる。

去勢の不安は他の対象(ハンスでは馬)を取り、歪められた形で意識される。

こうすることで、なんとか自我は守られ、不安の発展を阻止することに成功するのである。

ハンスは現実の父に対する恐怖がありながらならも、愛する父に対する不安を自覚すると葛藤が生じるため、馬にその不安を投影したのである。

自我内部に父の表象を持っていると、常に父に対する不安を抱えなければならないが、一度外部の現実の馬にその不安を投影してしまえば馬に出会わない限り、父に対する不安が生じなくなる。

外部に投影した方が、結果的に不安を感じなくて済むということである。

抑圧の前に不安があり、恐怖の前にも不安がある。

不安はすべての感情の前に先立つもので、その期限は人生の最早期に求められ、一生を通じてその幻影は繰り返し私たちの心の奥底に眠っている。

不安の働きと機能

不安の働き、つまり機能についてみると、それは危険な状態への反応である。そうした危機状態に陥ると以前の危機状態に対する反応を反復することになる。

これは学習理論の基礎である。

しかし、その反応には合目的性がない。

そのため、不安には①目的性のある不安と、②目的性のない不安(反復性)の2種類があるといえる。

目的性のない不安は病的である代わりに、人間だけが感じられる高級な不安とでも言おうか。

不安は大人だけでなく子どもも襲われるものである。フロイトによれば、子どもの不安は、独りでいるとき、暗闇にいるとき、母親がいないで知らない人といる時に生じるという。

これら3つの不安に共通する因子として、愛する人の対象喪失がある。

乳児が不安を感じとき、母を探すだろう。しかし、それは母が不快を除去してくれることを経験的に知っているからである。

つまり、ひとりでいることは、危機状況に対して緊張の増大した状況なため不安を発生させる。

不安とは信号であり、母との離別にその根を持つものになる。そして、その「不安の根」が異なる状況下でも発動することによって、大人になってからの様々なバリエーションを備えた不安となって反復するのである。

生まれたばかりの乳児は、「こわい」ときにも母親役が不安だったり怒っていたり落ち着かないでいるときにも、ほとんど同じような行動パターンをとる。

そのうちに、この漠然とした緊張のうちから、乳児と母親役の相互作用によって不安が分かれていくことになる。恐怖とはまず乳児にとって「そと」や「なか」からやってくる凶暴性への応答になるが、それとは違ったものが感じ取られるように、対人的な誘導によって、不安の最初の芽が出る。

これは他の感情には見られない独特な始まり方であり、このことは後年になって不安が引き起こす様々な事象と関係していく。

個々のパターンが不安を呼び起こすのは、過去にそうなるだけの理由があったためである。

どっと不安が噴きだしたような特定の一場面に起源のあることが多く、特に問題となるのは、自分にとって欠かせない人物との間で交わされたやり取りである。

誰でも多少の残像をみているもので、欲求が満たされること、緊張の綴むことと結びついた「良い母」、そして不安に結びついた「悪い母」の影を追っているのである。

対人関係における不安

神経症の症状とは、全て不安を回避するためのものである。精神科医H.S.サリヴァンの対人関係論の基本テーゼは、「対人の場iterpersonal fieldsが無数にあることが人間存在を可能にする」というものである。

分かりやすく言えば、人は色々な関係性を、その対人関係の数だけ持っているということである。そして、人間らしい行為はすべて対人の場を通してしか観察できないということである。

あらゆる哺乳類と同様に、人間には「恐怖」を感じる能力が備わっているが、「不安」を感じる能力は人間に独特なものになる。

ヒトが人になる過程には、不安と結びあった様々なプロセスが表れているだろう。

恐怖がしばしば疑いようのないものである一方で、不安はいつも自覚が曖昧で、ほとんど生活の一部になっている。

人生のうちで恐怖を感じることはそう何度もないが、不安は大多数の人々の相当な時間のうちに忍び込んでいるだろう。

不安は「馴れる」ことを差し止める、とサリヴァンは言う。人は馴れることによって、体験を色々な出来事に般化させて成長していくことができるが、不安はこれらのプロセスを差し止める性質を持つ。

ごく微弱であっても、不安は緊張を生じさせ、緊張はいつも解放されることを求めている。

恐怖による緊張もそうであって、恐怖が引き起こす行動は、原因を除去ないし無害化することによって緊張を解こうとするものになる。

しかしながら、不安だけは例外で決して緊張を解くことがない。不安は放っておくと増幅して、異なる観念と紐づいていき、反対方向にもう一つ別の緊張を作り出すことを約束する。

不安を対人関係の視点から改めて考えてみると、不安は一人では生じ得ないことがわかる。

母の不在であれ、出産外傷であれ、そこには広い意味での他者がいる。

母の不在とは表象の不在であり、イマジネーションとしての他者の不在であるだろう。

そこで、不安は自然発生せず、他者を介して発生するものと考えてみる。

ハイデガーは私たちの根本気分を「不安」としたが、それはサリヴァンの人間存在は対人関係であるとした証左と言えるだろう。

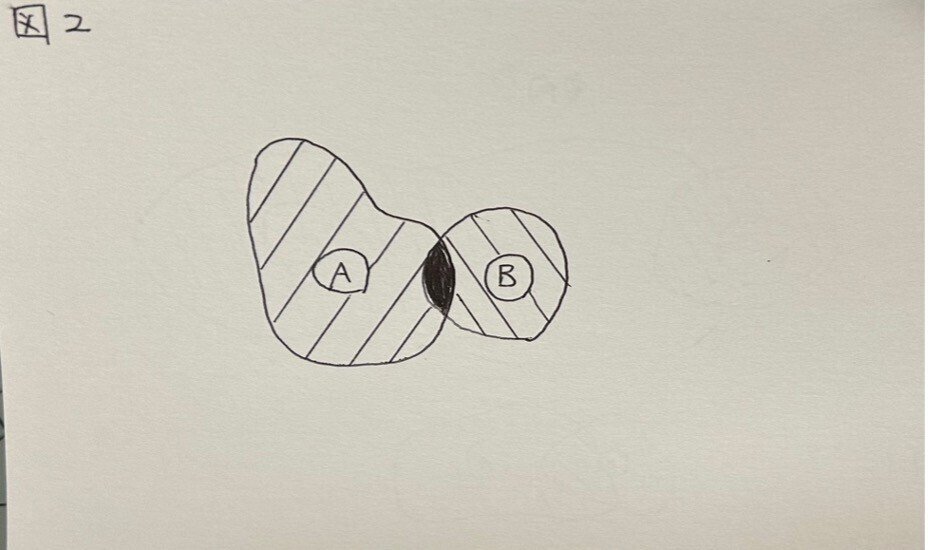

ここにふたりの人間がいるとしよう。

AとBのふたりはお互いに異なる深度の不安を持つとする。個人が持っている不安は、それが増大すると大きくなり、周りへ伝播する力が強くなる。

話している相手の不安が明らかに強いときほど、こちらを不安にさせることはないように、不安は個人を超えて伝達される性質がある。

Aの方が不安の深度が深く、Bの方が浅い場合、(図1)のように表すことができる。

この時、両者の間には空間があり、お互いの不安を感知するほど心的距離が近くないものとする。

この空間を「無交感領域」としよう。

一般に不安の強い人でも、傍目にはそれと分からないことも多い。その人の不安とは心的に親しくなり、近付いた時に感じるものがある。

そして、両者が物理的にも精神的にも近づく場合を(図2)に示した。

「無交感領域」が消失して互いに交感し合う箇所が出てくる。お互いの不安が交差すると、より深度の深い不安を持つ者の不安がもう片方の人に伝播していくことになる。

そして、両者は互いの不安を自分のもののように感じることになる。

これを「不安の交感領域」と名付けてみる。

そして、お互いの不安は相乗作用となり、更なる不安を生じさせる。サリヴァンのいう不安が他の観念と結びつき増大する原理である。

個人の持つ不安よりも深度の深い不安が生じることで、個人はその不安を保持することができなくなる。

しかし、不安の性質として、その緊張は解消されることなく、自我内部に留まり続ける。

そして、他の観念と結びつき、不安は恐怖へと転換していくことになる。

相手は自分のことを嫌っているのではないか?とする推論は、不安をその種としてどこまでも成長していく。

そして、そう感じたら最後、その不安は嫌悪となって相手に伝わることになる。

不安は敵意の萌芽である。

イマジネーションとしての不安は、他者の不安と結びつきイマジネーションを加速させる。

不安をなくすではなく、不安を減らすこと。

人間である以上、不安からは逃れられない。

それよりも不安と折り合いをつけること。

私にはそれを目指す以外に、不安を嗜める方法はないように思えてならない。