1日1冊読んだ3年目、心に残った本28選

そういえば、1年目も2年目も、読み終わって1年で「良かった本、印象に残った本」を紹介してなかった…。

なんとなく理由はわかる。

大変だから。

本当にそうなんですよね。

映画でも年間ベストを選ぶのはキツい。

選びはじめるとあれもいいこれもいい、

これ紹介して、これはしないの?と際限がなくなる。

本は映画以上に選ぶのがキツい気がする。なんとなく。

だからたぶん1年目も2年目も書かなかった。

きっちりやるとなるとプレッシャーだけど、雑談のようにしゃべって、なんとなく選ぶだけならできるかな…と思って「続けるラジオ」で365冊の書名を並べたリストを見ながら印象に残っている本をその場で選んで話してみてみた。

うん、これなら気楽に選べる。

じっくり考えたら違うセレクトになる気もするけど、

「読書3年目、365冊の中で、ぱっと思いついた印象に残った本」

選んでみました!選んだというか目に付いただけって気もしますが…

全部で28冊、紹介してみます!

1冊目

マンガ脚本概論 さそうあきら 双葉社

とんでもないものを読んでしまった。

って本でした!

漫画家を目指す人向けに書かれた物語の作り方の本。

漫画家を目指す人だけでなく創作をしたい全ての人が読むべき本だと思う。

面白さとは何かを因数分解していく。

アイデアの出し方、物語とは結局何か? どうしたら読んでもらえるか?

テーマが大事って言ってもテーマってぶっちゃけ何なの?

これはすごい本だ。

全ての物語は問題提起と問題解決。

テレビの「はじめてのおつかい」と同じである。

その間にあるハードルが面白さ。

作家にとって大事なのは骨格で、読者が欲しいのは肉。

肉が美味しそうでないと作品は読まれない。

戦争反対はテーマではないが、なぜ戦争が起きるかはテーマになりうる。

そういう物語の定義を超わかりやすく解説してくれる。

引き出しをたくさん作るための人生経験がいちばん大事ってことだったり、作品の外にある大切なことも。

すごいのは、この本自体がメソッドの解説でありながら、エンターテインメント作品として一級に面白いこと。

例題として描かれたマンガのクオリティの高さがハンパない。

さわりだけの作品もどれも一作として読んでみたい!

これはとんでもない本でした。

2冊目

自転しながら公転する 山本文緒 新潮社

一言では言い表せない とにかく素晴らしい小説だった。

これは普通という名の地獄についての話ですね。

650ページ超の長編。

タイトルも壮大。

でも話自体のスケールは極めて小さい。

半径50メートルくらいの話。

どこにでもあるような普通の現実。

大きな事件は何も起こらない。

しかしものすごく刺さる。ゆる〜く、えぐられる。

この主人公、仕事への取り組みは中途半端。

親の介護からは微妙に逃げ、

恋人の将来を勝手に心配して残酷な言葉を吐き、

人を傷つけて自分を肯定する。

とにかく痛い… 普通すぎてわかりすぎて怖い。

未来への不安にとらわれた主人公のもがきが、どう着地するのか…

世界を俯瞰するような結末が実に見事で、よいものを読んだ!があふれた。

3冊目

あなたのための短歌集 木下龍也 ナナロク社

「情熱大陸」を見て気になった本。

依頼者からのお題をもとに作られる短歌

その人のためだけの短歌

それを集めた歌集。

このお題からこんな歌が生まれるのか?! これはまるで魔法だ。

お題から生まれる歌は誰が主役なのか、誰の目から見た世界なのか。

すごすぎて、ちょっと泣いた。

例えば

海のない県に住んでいます。

潮の匂いがするようなでも少し怖い短歌をお願いします。

そんなお題にはこんな短歌

エアコンの壊れた部屋で兄さんと海の匂いの部位を見せ合う

すごい…

どの歌もお題に対してその先の世界が拓かれていて

短い言葉だからこそ無限の広がりを感じさせる

あとがきで 更にぐっときて そして最後のページ!

増刷を記念して 谷川俊太郎さんからのお題に短歌を作るとか

本自体の成り立ちと広がりも感動的!

これを読んで、自分も短歌を作ってみたいと本気で思ったのだった。

4冊目

天才による凡人のための短歌教室 木下龍也 ナナクロ社

短歌をどうやって始めればいいか。

迷っていたところで手に取った本。

まずは読め!オススメの歌集リストはこれだ!

で、短歌を毎日書いて習慣化しろ!量は質を生む!

そんなことが書いてあって、これだ!と思って自分なりのやり方を考えた。

そしてもう11ヶ月、本当に毎日ひとつ短歌を作っている。

この本を読んだおかげ。人生に楽しみがひとつ増えた。

新鮮だったのは「メモは取るな 抽象的に頭の中に抱えておけ」という教え。

読んでいてた思ったのは、デザインを作るアプローチと短歌を生み出すプロセスが けっこう似てるなということ。

まずは手を動かす。

町に出て色々なものに触れる。

まずは定型を守る。

余白に甘えない。

一つのお題に複数の視点からアプローチ。

パズルを組み立てるように意味を組み換える。

これは、まじで良い本だった。

5冊目

息が詰まるようなこの場所で 外山薫 KADOKAWA

ちょっと前から SNSやどこかのレビューサイトなどで、たまに目に入ってきて読んでいた「タワマン文学」と呼ばれるものが書籍化されるということで、発売してすぐ買った。ネタものなのかと思ったら、これが想像以上によくできた構成の本で、あまりの面白さに一気読みした。

隣の芝生は青くて上を見ればキリがなく、誰もがみんなもれなく居場所がない。

虚しい大人達の渇望のバトンリレーと、それと反比例するような清々しい子どもたちの未来への一歩を描き、でもエピローグとカバー裏に続く物語に、別の余韻を用意してくる。

かなり周到なエンタメ作品だった。

6冊目

冒険の書 孫泰蔵 日経BP

なぜ学校の勉強はつまらないのか?から問いを深め、なぜ学校があるのか? なぜ子どもは学ぶのか? そもそも子どもとは? そこに今まで見えてなかった世界が見えてくる。

世界のもやが晴れていくような、そうだよねーにあふれた素晴らしい本だった。

能力や才能は自信を失うための妄想に過ぎない。

では本当に必要なものは何か?

危機感を煽って終わらせず、解きほぐす手法をそのまま使って、新しい未来の形を提示する。本全体を通して理念が貫かれているのがステキだった。

「基礎練習は初心者のためじゃなくて中級者のためにある」

ってのが個人的にすごく腑に落ちた。

いきなり仕事としてデザインを始めたので、基礎が全くなくて…それなりに時間が経ってから基礎固めの大事さを痛感した。

7冊目

暇と退屈の倫理学 国分功一郎 新潮社

すごいボリュームの本だったので、何日かに分けて読もうと思ったけど

「一息に通読されることを目指して書かれた」

とあったので半日向き合って読んだ。

人はなぜ今ここで満足できないのか。

なぜ豊かになろうと努力して、それを手にすると不幸が待っているのか。

それが解き明かされていくような本だった。

なぜ自分が仕事や趣味やタスクの奴隷になっているのか、自分は何を恐れているのか? その正体はこれか…

「なんとなく退屈」

その耐えがたい恐怖から目を背けるためだったか。

退屈は消費を促し消費は退屈を生む。

この悪循環にどう立ち向かうのか…

個人的には習慣に関する見解が、いつも考えていることに通じていて、

「習慣とは肝試しに慣れるためのルール」というところに膝を打った。

8冊目

料理メニューからひもとく歴史的瞬間 ヴィンセント・フランクリン ガイアブックス

月面で食べた初めての食事

アルカトラズ刑務所の囚人食

マクドナルドの初期メニュー

朝鮮半島南北首脳会談のメニュー

あの歴史的瞬間にあの人は何を食べていたか?を調べた1冊。

もともと機内食とか給食とか病院食とか限定された場所の食事メニューを見てるだけで嬉しくなる傾向があるので、めちゃくちゃ盛り上がる本だった。

好きすぎて1日1メニューずつメモを取りながら毎日読んだ。

アルカトラズ刑務所の意外に栄養価が高いメニューだったり、第一次大戦の戦場の食事だったり、1人あたり2800万円以上かかったパーティーの豪華すぎる食事だったり、見てるだけでわくわくする。

昔の貴族は砂糖が虫歯の原因と知らずに歯磨きを砂糖でしてたとか、もともと手とナイフで食べるのがマナーだったけど甘いものを食べるのに手がべたつくからフォークを使うようになったとか、雑学もいっぱいで楽しかった。

9冊目

女子大生オナホを売る 神山理子 実業之日本社

タイトルからは想像してなかったけど、おもいがけず良い本だった。

マーケティングを学ぶのに最適な1冊。

キャッチーなネタながら、大事なことがたっぷり詰まってる。

コンセプトの立て方、ネーミング、コピーの考え方

ものすごくシンプルかつ汎用性が高い。

内容も具体的。かつめちゃ面白い。

何よりサクッと読めるのがいい。

10冊目

累々 松井玲奈 集英社

どこにでもいそうな人の日常と、でもその内面にあるとらえどころのない恋愛観をめぐる短編で、このゆらぎはなんだと思ったていら、なるほどそれらはすべてつながっていたのか…という人間の多面性についての話だった。

元アイドルが書いた本というラベルは関係なく、とにかくしっかりした小説で存分に楽しめた!のちに小説家デビューした1作目の方も読んだ!そっちも面白かった。すごい作家だと思った。

11冊目

百冊で耕す 近藤康太郎 CCCメディアハウス

読書についての本。

ずっと毎日、本を読む書習慣を続けてきたので、「わかる」っていう喜びを感じつつ、まだ読書にはこんな可能性や楽しみがあるのかとワクワクしながら読める本だった。

これは希望の書だ!!!

読書の本質とは、自分が予想していないもの、期待していなかった出来事、場合によっては望んでさえいなかった事件と出会うことだ。

これは本当にそう!その通り!!毎日そう思っている。

笑ってしまうほど英語ができなかった著者が現在では英語やスペイン語で本を読んでいる。どうして読めるようになったか。

ひとつコツがある。いや、ひとつしかない。

やめないこと。

これは、個人的にうんうんと首がもげた。

そして…

「ズレてる方がいい」

なんて勇気づけられる言葉だろう。

朝の習慣に追加できそうなヒントがあふれてて、まずは古典を読むところからはじめようと思って買ったんだけど、じつはまだ読めてない。どうにかしよう。

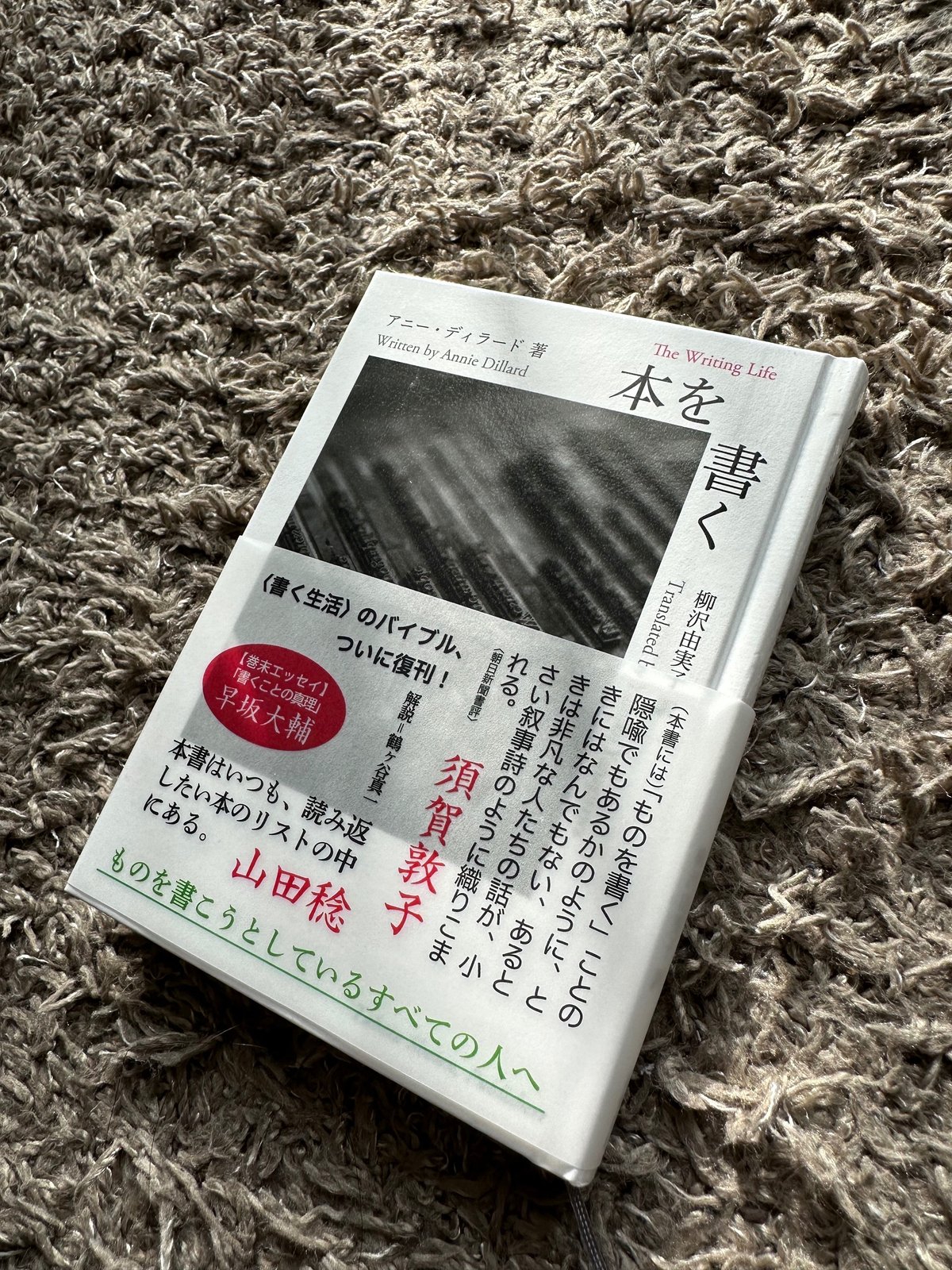

12冊目

本を書く アニー・ディラード 田畑書店

自分で本を書こうと思って書き始めた頃に、タイトルにひかれて買った本。

まるで一篇の長い詩のような本だった。

一冊書くのに2年から10年かかる作家のものを書くことに対する覚悟。

それを言語化するとこんなことになるのかとドキドキしながら読んでしまった。

まるで詩のように美しい文章の奥のどっしりとした哲学。

書くことについて私が知っているわずわかなことの一つに、一回一回、すぐにつかい尽くせ、打ち落とせ、弄べ、失え、というのがある。

本の後ろの方で、または別の本で使おうと思うな、取っておくな、ということだ。出すのだ。すべてを出し切るのだ。いますぐに。

それはデザインも同じだ。

出し惜しみをしちゃいけないと心に刻んだ。

「何を捨てるのか何を残すのか」

何度も読み直したくなる一冊だった。

13冊目

世界でいちばん透きとおった物語 杉井光 新潮社

うわうわうわ、なにこれ!?ってなる本だった。

読み終わってしばらく呆然としてしまった。

そして1ページ目からまた読み直したくなった。

少し見直してみて心の底から驚く。

これは紙の本で読むべき本。そうでなければならない。

心底驚いた。

本というものの可能性を感じさせる1冊だった。

14冊目

犬の記憶 終章 森山大道 河出書房

写真家・森山大道の本。

びっくりするくらい面白かった。

写真の本というより、とても切なくて、苦くて、でもギラギラした青春私小説の傑作だった!

パリでのやるせない日々、駆け出しの頃の暇を持て余した時間。

時系列はバラバラに場所に宿る記憶を掘り起こしていく。

素晴らしい本だった。

いい写真を撮る人は、いい言葉を書く。

写真と言葉ってものすごくつながっているんじゃないかなと思う。

「カメラは、撮る人を写しているんだ。」「うまくてダメな写真とヘタだけどいい写真」と、最近読んだ写真についての本はどちらもとてもよかった。そこに哲学がしっかりあった。

15冊目

哲学の蠅 吉村萬壱 創元社

強烈な本だった。

さりげなく人間の闇に触れるような一冊だ。

著者自身の幼少期からの軌跡。

闇に墜ちていく…いや悪魔との契約か。

なんだこのカジュアルに面倒臭くてダークな世界は。

見てはいけない人の内面を覗いたような背徳感。

読む人の心を狂わせるような…

あまりにも強烈に好きすぎて、1日1遍を噛み締めるように読んだ。

これ最高に好きな本 。

16冊目

20代で得た知見 F KADOKAWA

本屋でよく目に入ってきて、タイトルから自分には関係なさそうな本と決めつけていたけど、読んでみたら何気ない一言が刺さるなかなか好きな1冊だった。

初心者であることを恥じない

何か初めてのことを思い切って始めたとします。

すると自分の中の中途半端さに、下手さに、不完全さに、ほとんど反吐が出る。

大丈夫、最初はそんなものだと言われても、全然そんな風には思えない。

けど、淡々と、粛々と続けるしないのです。

一番不要なものは感情です。もう淡々と続けるしかないのです。

最高の20代とは、最低の20代のことである

まさに、そう思う!!

それがあふれていた。

17冊目

これが生活なのかしらん 小原晩 大和書房

本の素晴らしさってこれだ!って改めて思えた1冊。

誰かも知らない人の人生の一端を、自分の記憶の一部のように感じることができる。そんなエッセイだった。

夕飯に二日目のカレーを準備していて、急にラーメンが食べたくなって、そのことを恋人に伝えたら、ラーメン行こうか?と言ってくれる。

そんななんでもない喜び。

小さな小さな日常の何でもない嬉しさだったり、切なさだったり、たぶん一瞬で消えちゃいそうな、そんな何気ないものがたくさん詰まってた。

18冊目

道をひらく 松下幸之助 PHP

永遠の座右の書と呼ばれる一冊。

今さらだけど初め読んだ。

なんだ!いまのビジネス書とか自己啓発書に書かれていること、全部書いてあんじゃん!

なぜ問うことが大事か この世にぼろい儲け話はない プロとは何か いかに勝つかよりいかに愛されるか 3度に1度失敗した方がいい…

もう半世紀も前に書かれてたんだな。

いまさらだけど、良い本でした!!

19冊目

コンビニ人間 村田沙耶香 文藝春秋

超面白かった。

「自分はコンビニで働くために生まれてきた」と信じる主人公。

コンビニが自分のすべて。

かなりクレイジーな話ではあるんだけど、けっこう自分ごととして読んでしまった。あれ?これ自分の中にもあることなんじゃない?そう思える。

すごく心がざわつく話だった。

なんにせよ、自分が輝く場所を見つけた人は幸せだ。

20冊目

100日間おなじ商品を買い続けることでコンビニ店員からあだ名をつけられるか。 与謝野 光文社

ブログでずっと前に読んだんだけど、改めて本で読んで、やっぱいい話だなーと。

いや、これなんですよ。毎日を楽しく生きるために必要なことって。

そう思える1冊だ。

同じコンビニで毎日ビスコを買い続ける。

たったそれだけのことで日常がドラマに変わる。

ちょっとした思いつきを飽きずに続ける。記録をつける。

たったこれだけのことで毎日が輝く。

奇跡のような瞬間にも遭遇する。

こんなことでいい。

こんなことが大事なんだ。

21冊目

砂の女 阿部公房 新潮社

20代の編集者に勧められて買った。

え!?読んだことないんですか?みたいな話だった気がする。

すみません、読んでませんでした。

なので今さらだけど読みました。

旅先の個室サウナで汗だくになりながら、水風呂と往復しながら読みました。

灼熱地獄で蟻地獄のようなこの本を読む。

良い読書体験でした。

60年前に書かれたものながら、今読んでもぐっとくる。

いや、むしろこの本の中に「今があるじゃん!」と思えるような話。

寓話的で不条理で笑えて奥深い。

何より面白い。

サウナで読むこれ、最高だな。

鴉を捕らえる罠の名前は「希望」!覚えておこう!!

22冊目

スモールワールズ 一穂ミチ 講談社

短編集。

その中の一篇、「花うた」にぐっときた。

いや、これがむちゃくちゃすごかった。

刑務所との手紙のやりとりだけで紡がれる被害者家族と加害者の対話。

最初は学がなくて自分の感情が言葉にできない加害者。

でも手紙のやりとりをするうちに、言葉が感情が形になっていく。

そして罪の意識が芽生えてくる。

感情の獲得と思考の成熟。

書くことを通して言葉を得ていくことで人間が変わっていく。

その変化に涙が止まらなくなる。

ただ、そこから思いも寄らぬ方向へ話が進んでいく。

一筋縄ではいかない展開。

最後はもう切なくて…。

でもその余韻もいい。

素晴らしすぎた。

映画化希望!なんて思ったけど、これ文字だからこその良さだよね。きっと。

でも映画にならないかな〜。

23冊目

DISTANCE 西井一夫 影書房

父の命日に読んだ。死んでもう22年も経つのか。

父が今の私と同じ歳の頃に書いた本。

平成の始まりの頃だ。

当時、一度読んだ。

かなり難しい内容で、背伸びして読んで、それでも頭がおいつかなかった。

そんな難解な文を、今では普通に読めるようになった。

父が何を書こうとしていたのか、本質に少し近づけた気がした。

9時間あるアウシュヴィッツ収容所についてのドキュメンタリー映画「SHOAH」を手がかりに、時代と人間と記憶を紐解いていく。

人間の本質や病理、闇をあぶり出していく見事な時評と映画評だった。

今の時代にこそ読まれるべき本だと思った。

この本を読んだ日、2023年11月25日。

わたしも自分の本を出版した。

24冊目

自分思い上がってました日記 北尾修一 百万年書房

何も知らずに読んだので読み始めて驚く。

そういう「思い上がってました」だったか!?

いつまでもこのまま続くと思っていた日常が、ある日、いきなり当たり前じゃなくなる。日常が日常ではなくなる。

突然のがん宣告。

それでも繰り返される日常。

日常の脇に病がある。

そこから入院の日までの日記。

手術までダメと言われる酒を毎日飲む。

ジョギングも仕事も続ける。

誰にも病気のことを言わない。

ああ、きっと自分もこうするなと思いながら読んだ。

自分を重ね合わせながら、そこに圧倒的なリアルを感じつつ、どうかフィクションであってくれと、途中からなぜか祈るような気分で読んでいた。

起きたくない。

起きたら時間が進んでしまうのが嫌だ。

きっと自分もそう思うだろう。

手術後の続編「調子悪くて当たり前日記」も読んだ。

日常が続いていてほっとする。

面白いなんて言ってはいけないのかもしれないが、こんなに先が気になる本はないかもしれない。続きが出る限りきっと読む。

25冊目

テレビゲーム電子遊戯大全 テレビゲーム・ミュージアム・プロジェクト編 UPU

少しずつ読んで1年最後の日、12月31日に読み終えた。

1年最後の1冊はこれと決めていた。

1988年発売の本。

最近になってこの本の存在を知って、どうしても欲しくて3万円で購入した。

定価は3000円。10倍。

その価値が十分ある想像を遙かに超えたとんでもない本でビビった。

まず本が3段に分かれて開く。

上ゲーム関連の歴史、真ん中が人物図鑑、下がソフトの解説。

ほとんどアート作品のような造本だけど、きちんと本のデザインに意味がある。

内容の充実度も当時として神がかっている。

テレビゲーム黎明期からの重要作と人物をほぼ完全に抑えていて、ドラクエブームに沸くゲーム界の様子に、遠藤雅伸インタビューあり、ポケモン以前の田尻智も登場する。

35年前に知りたかった本だけど、とにかく読めて良かった。

26冊目

歴史のじかん 山崎怜奈 幻冬舎

アイドルの本と思ってなめたら、むちゃくちゃ面白かった。

歴史のそこ取り上げる?っていう。目の付け所のいい本。

歴史にあまり興味のないわたしのような人間にも歴史の面白さが伝わる一冊になってた。

こういう本からスタートするとすっと入っていけそうな気がする。

ファンだからって理由で買って、思いがけず歴史好きになった人がいるかもしれない。そんな可能性を感じる1冊だった。

こういう「思いがけない」本、けっこうスキ。

すごくに印象に残っているのが戦国時代の「足軽」の話。

実はそんなに真剣に戦ってないバイト歩兵の足軽たち。

だいたい着ている防具も自前らしくて、ああ北野武の「首」はそんなだったなって思い出した。

彼らが戦場でインスタント味噌汁を作ってた話がなんか好きで。

頭にかぶっている陣笠でお湯を沸かして、そこに携帯してる味噌玉をいれて、かき混ぜてインスタント味噌汁を作ってたらしい。汗とかも出汁にするのかしら?とか、すごい変な匂いしそうとか、想像しちゃう。でもなんかその光景を思い浮かべるとちょっと嬉しい気持ちになる。最近、お腹が空くとこの話を思い出す。

あとは塙保己一という人の存在!

もしこの本を読まなければ、その存在を知らずに終わっていたかもしれない。

ヘレンケラーが目標にした人で江戸時代の盲目の学者。

生涯をかけて国家レベルのプロジェクトとも言える全集の編纂を個人でしたとんでもない偉人。

戦前は教科書に載っていたらしい。

塙保己一についての本も買って読んだ。

いやこの人を忘れたらダメでしょ!だった。

27冊目

証言モーヲタ 吉田豪 白夜書房

長いこと積ん読してたんだけど、意を決して?読んだら、これがめちゃくちゃ面白かった!

はらがよじれるほど笑った。

モー娘。のオタクたちの歴史の証言。

モーヲタ、全く通ってこなかった道。

ひと言で言ってこの熱狂は、うらやましい!!!!

梨華ちゃんを応援し続けたいのに なっちが夢に出てきてつらい…仕事もままならない。そんな人たち大集合。

ここまで夢中になれるものがある。

みんな完全に狂っている。それがうらやましい。

みんな、気持ちいいくらいに、気持ち悪い。

人生って素晴らしい 。

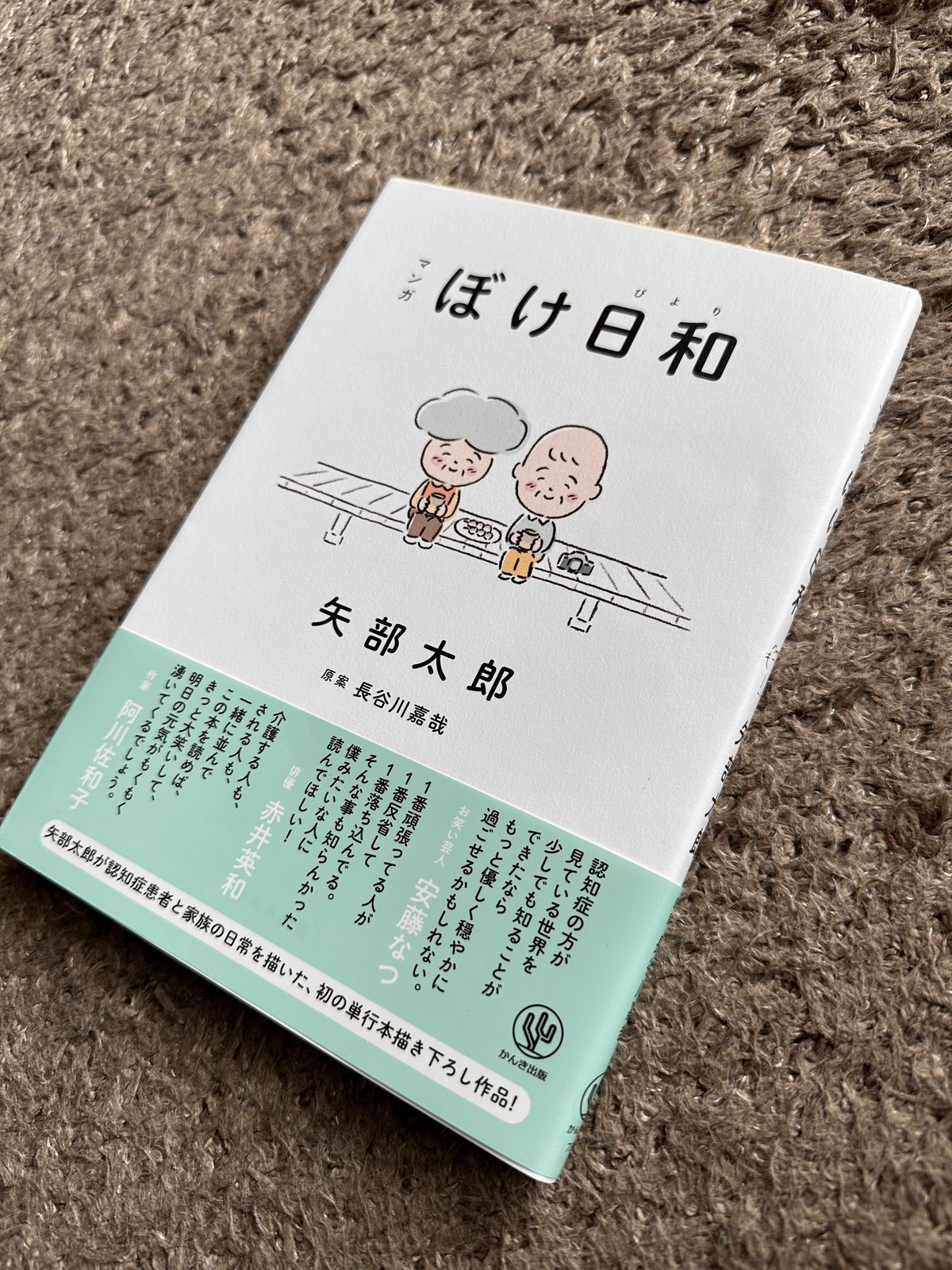

28冊目

マンガぼけ日和 矢部太郎 かんき出版

認知症を理解する書籍をマンガ化したものなんだけど、これがむちゃ良かった。

とにかくこのテーマに矢部太郎のはまり具合がハンパない。

この人選がすばらしい。

ほっこり優しいなんてありきたりな言い方だけど、それを超えて、はかなく消えていきそうな、でもそれが哀しいだけに終わらないような、独自の世界がそこに生まれている。

「消えていきそう」そんな雰囲気が全体に漂っている。

画自体がテーマをまとったようなすごい説得力がある。

すばらしかった。

というわけで28冊(キリワルっ!)選びました。

ほら、やっぱ、大変だった…。

もうやらない。

選ぶために即興で録った「続けるラジオ第11回」です。

どの本にも「よかった!」しか言ってません。

3年目読んだ本365冊リストはこちらです