キミがいた場所 | あの古書店での思い出

英国挿絵画家の世界については、自分が当時足繁く通っていた古書店に勤める英国出身の書店員からの影響が大きい。彼女は長く透き通ったブロンドの髪に、吸い込まれるような澄んだブルーの瞳をした、絵に描いたような美人だった。年齢は分からないが、さほど歳は離れていない気がした。

本棚と睨めっこし、アーサー・ラッカムの書籍を探していた時、彼女が「ラッカムのテイストが好きなら、ヒース・ロビンソンもいかが?あなたなら、きっと気に入ってくれると思う」と勧めてくれ、ヒース・ロビンソンの存在を初めて知った。彼女の勧め通り、すぐに彼が描き出す絵画世界の虜になった。作家と読者を繋ぐ、素晴らしい出会いをもたらしてくれたことに心から感謝した。

ヒース・ロビンソンは英国では有名な挿絵画家だが、日本ではごく一部のファンを除いてほとんど知られていない。それを周知させるのがあなたの仕事という彼女の言葉が印象的だった。それが冗談なのか本気なのかは分からなかったが、自分なんかにそんなたいそうな仕事が無理なことだけは分かっていた。

「ラッカムのテイストが好きなら、ヒース・ロビンソンもいかが?あなたなら、きっと気に入ってくれると思う。ちょっと待ってて。この辺だったかな?」

そう言って、彼女は隣の本棚を探し始めた。しばらくして、お目当ての本が見つかると、彼女はこっちに来てという仕草をしてカウンターに移動した。カウンターの上には立派なハードカバーの本が置かれていた。

「ヒース・ロビンソン『真夏の夜の夢』版画職人の父を持つロビンソン三兄弟の末っ子で、兄弟の中では彼が最も人気があるの」

そう言うと、彼女はページをめくり、手を止めた。

「ラッカムに雰囲気が似てるでしょ?好きじゃない?こういうの」

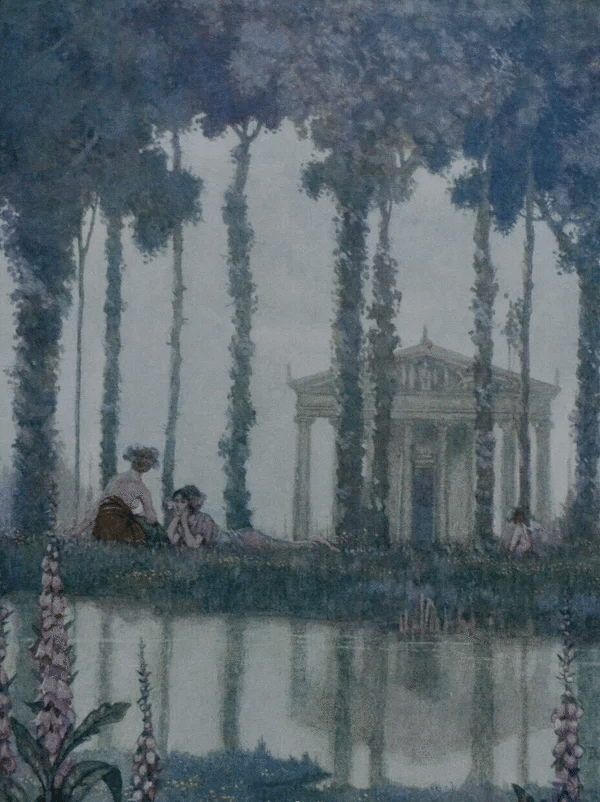

そこには、森林の水辺に横たわって会話を楽しむ女性たち、そして、その背後には古代ギリシアの神殿が描かれていた。水辺に反射する神殿。空気感までが伝わってくるような透明感のある色彩タッチ。衝撃的だった。

「すごい。こんな作家がいたなんて」

「英国では有名だけど、日本だと知らない人の方が多いかもね。でも、それを周知させるのが、あなたの仕事でしょ?」

「いや、できたらいいけど。勉強しないとな」

「文章での賞を何度か貰ってるんでしょう?」

「店長から聞いたの?ただのしょぼい作文コンクールだよ。本当に全然大したことない」

「出版社でも働いたことがあるって」

「大学の先輩経由で紹介された、ただのバイト。それもごく短期間の」

「そう?でも、このお店には勉強できるものがたくさん揃ってる。本を書いたら、読ませてね」

「書ける保障はないけど、もし書いた時は」

「うん」

「アンティークブックは集めるなら初版だけにこだわりたいと思ってる。オリジナルを感じたいし、そこにこそ価値がある」

「賢明な選択ね。私もファーストが一番好き」

「セカンド以降や翻訳版は改変や挿絵が一部削除されているケースもあるから、作家が本当に伝えたかったことを感じるにはやっぱり初版に限ると思うんだ」

「そうね。今度ロンドンに来てみたら?ロンドンの街には古書店がたくさんある。あなたが好きな本が山ほど見られると思うわ。古書の挿絵のページが切り取られ、額に入った形でも売られている。みんなそれを家に飾って楽しむの。こんなふうにね」

そう言うと、彼女は店の奥に消え、額を抱えて戻ってきた。

「ケンジントン公園のピータパン。閉園した後のケンジントン公園で踊る水辺の妖精たちのシーンだね」

「そう。ラッカムの名を世に知らしめた名作」

「でも、ちょっと勿体ない気がするけどな。本のページを切り裂いてしまうなんて」

「ボロボロになった本や断片的な本が材料になる。むしろ彼らを生き返らせ、もう一度日の目を浴びる機会を与える救済だと思う」

「ああ、そういうことか」

「とってもエコじゃない?本来捨てられる運命のものが、もう一度人々に楽しまれるなんて」

「そうかもしれない」

知らないことばかりだった。あの古書店には、自分の知らない宇宙が幾つも横たわっていた。手にとってページをめくるごとに未知の世界が広がった。それはまるで、どこまでも続く冒険のようだった。そして彼女は、その案内人だった。自分が知る世界は、あまりにも狭い。もっと大きな、無限に広がっている未知の世界に触れたかった。

アーサー・ラッカム(生没:1867~1939年)

『ケンジントン公園のピーター・パン』『不思議の国のアリス』『ウンディーネ』『ニーベルングの指輪』など、数々のヒット作を生み出した英国挿絵画家。そんな彼も当初は全く売れず、苦い思いを重ねていた。彼に転機が訪れたのは、既に肖像画家としてその名を馳せていたスターキーとの結婚だった。彼女のツテを頼りにラッカムは自身の作品を世に売り込んでいく。ラッカムが描く女性たちは美しく、老若男女問わず人々を魅了する。また、人物だけでなく怪物や妖精、背景の描き込みも細かく、挿絵としての枠を超え、芸術絵画作品の領域に至っている。

『ケンジントン公園のピーターパン』

『不思議の国のアリス』

ウィリアム・ヒース・ロビンソン(生没:1872~1944年)

三兄弟で挿絵画家というロビンソン兄弟の三男。父は版画職人。王立美術院の出身ゆえ、基礎がしっかりしており、安定感のある描写が持ち味である。彼は当初、風景画家を目指していたが挫折し、兄たちの後を追って挿絵画家の世界に入り、才能を開花させていった。三兄弟の中では最も人気があり、成功を収めた。シェイクスピアの戯曲などの挿絵を手がけ、特に『真夏の夜の夢』『十二夜』などが傑作として知られている。女性の描写や幻想的な背景などの繊細なタッチ、そして何と言っても色遣いに独特のセンスがあり、観る者を魅了する。

『真夏の夜の夢』

『十二夜物語』

その後も古書店には足繁く通い、いろいろな作家やお勧めの古典作品などを教えてもらった。少し訛った、けれど一生懸命な日本語が不思議と胸に響いた。ある日「別に英語でもいいのに」と言うと、彼女の顔がパッ明るくなり、マシンガンのような饒舌な口ぶりになった。弾丸なようなスピードで、聞き取ることが追いつかないこちらの困惑した表情を察したのか、また日本語に戻った。自分には留学経験もあるし、と思って言った安易な発言には後悔しかなかった。久しぶりのネイティブ英語は想像以上にハードルが高く、結果は爆死。普段の英会話講師が、どれだけ手加減して聞きやすいように話してくれていたのかを実感した。カッコつけるはずが、醜態を晒して終わった。羞恥心から半ば青ざめた自分を見て、彼女は少し笑っていた。

「Don’t worry. Though you’re elegant. No problem」

慰めの言葉をありがとう。

トホホ……。

それから忙しく、古書店に数ヶ月足を運べない時があった。久しぶりに古書店に訪れると、彼女の姿がなかった。店主に「今日は彼女は休み?」とそれとなく訊ねてみると、「辞めてしまった」という悲しい知らせが返って来た。英国に急遽、帰ることになったらしい。

だが、彼女からの伝言があるとのことだった。「ラッカムたちの本をぜひ書いてください。それと、コインの本も。あなたは、きっと有名になります。またどこかで」

とても励みになる言葉だったが、結局、いつも本や作家の話ばかりで、最後まで彼女自身についてほとんど聞けなかったことを少し後悔している。訊こうと思えば、いつでも訊けると思っていた。同時に、そういうことは訊いてはいけない気もしたし、何だか気恥ずかしい感じもした。

店主が「華のあるバイトだったから、俺も残念。日本が好きな子だったから、また帰ってくるかもしれないし、まぁ、頑張れ、青年」と意味深なニヤついた顔で言うので、「別にそういうのじゃない」と答えた。

めくられていく古書のページは、自分にとって青春の1ページでもあったのかもしれない。あれから時が経ち、コインの本は何とか出版できたが、ラッカムたちの本はまだ出せていない。約束は、まだ途中。とある英国出身の書店員に捧げる一冊を___。

という、ちょこっとこぼれ話。このエピソードには実はまだ少しだけ続きがあるのだが、その話はまた別の機会に。

*アーサー・ラッカム及びウィリアム・ヒース・ロビンソンは共に著作権が切れているため、自身が撮影したものであれば使用が可能となっている。今回の記事内で紹介した彼らの挿絵の一部は、筆者私物の初版を撮影して掲載した。また、冒頭の掲載イラストについては筆者の直筆である。

『ニーベルングの指環』

Shelk🦋