太平洋戦争も下り坂の1944年発行の国民学校高等科1年用「職業指導掛図」、14歳(来年)から軍にーがポイントか

こちら、財団法人大日本職業指導協会が1944(昭和19)年8月25日に発行した国民学校高等科1年(現在の中学校1年生に当たる)の授業で使える掛図です。教科書も入手しましたが、ここでは掛図を全ページ紹介させていただきます。展示会で出したことはありますが、全部はご覧いただけないので、こちらでどうぞ。

まずは「大東亜共栄圏内重要資源分布図」1,2年の教科書で使えると解説があります。なんか、戦争目的は資源収奪ーと暴露しているような気もするのですが…

第二図は「職業相互の関係」で、戦争に必要なものはすべて周囲の産業で作られていること、逆にすべての産業が戦争になくてはならないことの1例としてあり、1,2年の教科書で使えると。しかし、戦争さえなければ、それぞれの産業が連携して発展するのですけどね。

第3図「職業別人口割合の一例」。統計数字自体が日中戦争中の1940(昭和15)年ものですが、全国で見れば、まだ農業がトップ。高齢者や女性も従事しているし、何より労働集約型から抜け出せないので労働人口が農業に多数必要でした。

第4図「農業」は農業の4大分野を示し、さらに農業産物がどんな利用をされるか、が示されています。「農業は国の本(もと)」という項目に関連しているのですが、今でもその重要性は変わらないはず。食糧自給率の低下を止められない政治とは。

ところで、この掛図は画家が絵を書き、最後に文字の専門がレタリングをして完成させているのですが、さすがに文字を間違えて、画家に「もう一回描いて」と言えなかった、なんか手作り感がここに出ます。

第5図「水産業」種類と加工品。もっとも、このころは燃料の心配やら、監視用に駆り出されるやら、漁船員も大変でした。

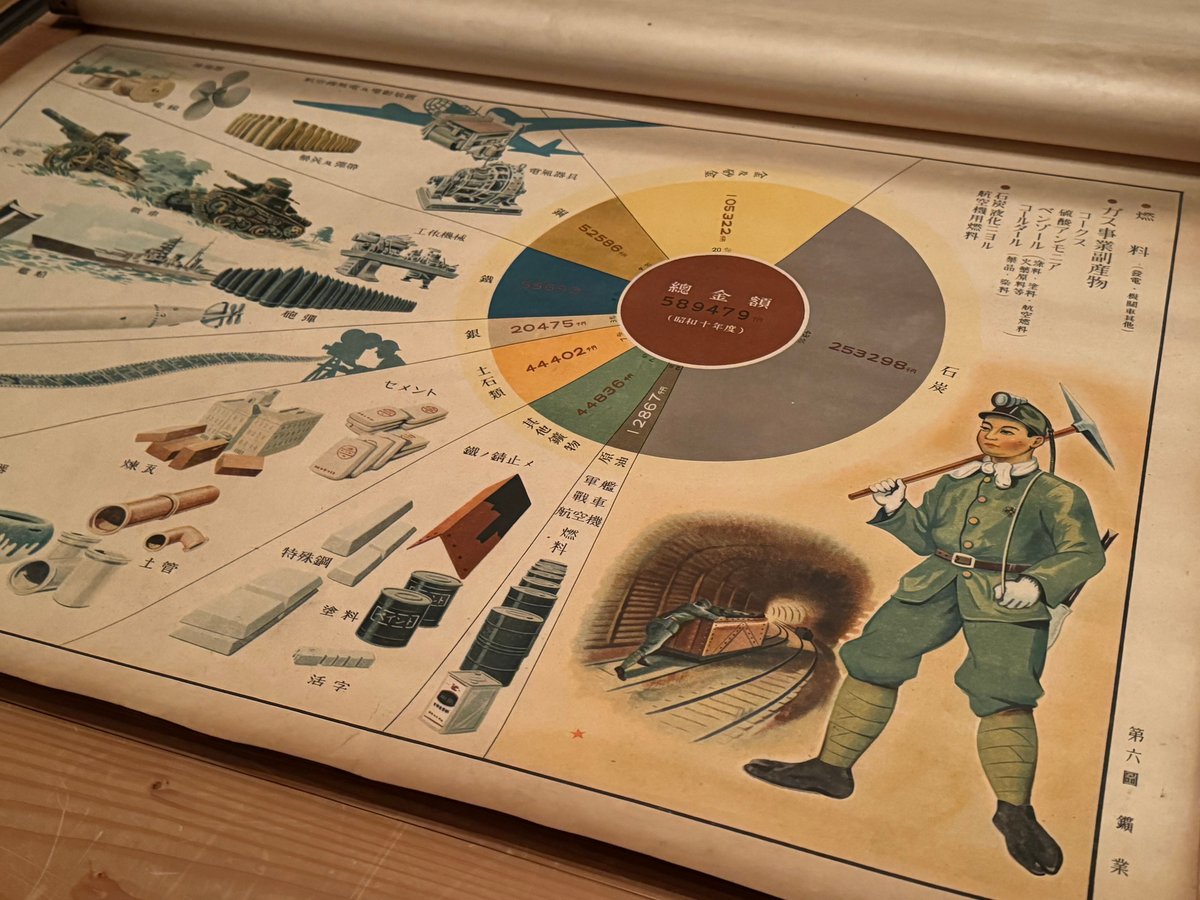

第6図「鉱業」。鉱業の種類と使命を説明したもの、というあたりが戦時色を見せます。ただ、量が需要に対して追い付かないことは示されません。

第7図「工業」。紡績工業が中心で、日本が軽工業の国だったことが分かります。それを軍需で工業化に引っ張って行っていますが、工作機械は輸入頼りという弱点を克服できませんでした。

第8図「物の配給」。1944年8月末といえば、サイパンも陥落し東条内閣が倒れているほど押されていて、ほとんどの品が配給(あくまで割当で有料)となっていました。特に例示された紙の配給は、政府や軍い逆らうことを書くとたちまち止められてしまうというもの。言葉にはできないですが、突き出した手のデザインが、そんな強権を連想させます。

第9図「輸送と通信」。大東亜共栄圏の地図に輸送と通信機関を配置し重要性を説いた、としています。もう、輸送はかなり厳しい時期でした。なにしろ、船団護衛が少なすぎ、その護衛能力もお粗末で、護衛の空母も撃沈される始末でした。

第10図「女子と職業」。女子職業人の重要性を説くとしています。もう、このころは男子がついてはいけない仕事が決められ、女子が多数の現場を支えていました。

第11図「陸軍少年兵」兵種と進級過程を図示。もはや悠長なことは言っておれないので、13歳の子どもに決心させる狙いです。

第12図「海軍少年兵」 陸軍と違いイメージ図で。進級や身体検査規格も掲載して具体性を出しています。

第13図「生産と戦争」 造船を例に、重要産業と戦争の密接な関係を示していると。こうした軍需工場に動員されたこどもたちが地震や空襲で命を落としています。

いかがでしょう。掛図は断片でポスターなどとしてオークションに出されることもあるようです。やはり、視覚からの刺激は大きかったことでしょう。少年の戦意を掻き立てるには十分では。

◇

こうしてみてきても思うのは、戦争だけはちゃっちゃいけないなと。この掛図から戦争を引いたら、どんな夢のある絵を代わりに入れることができるでしょう。また、どこかでお見せできればなと思います。

いいなと思ったら応援しよう!