大日本帝国の徴兵制度、駆け足で紹介。最後は徴兵なしで全国民が義勇兵として戦闘できるように。(徴兵)

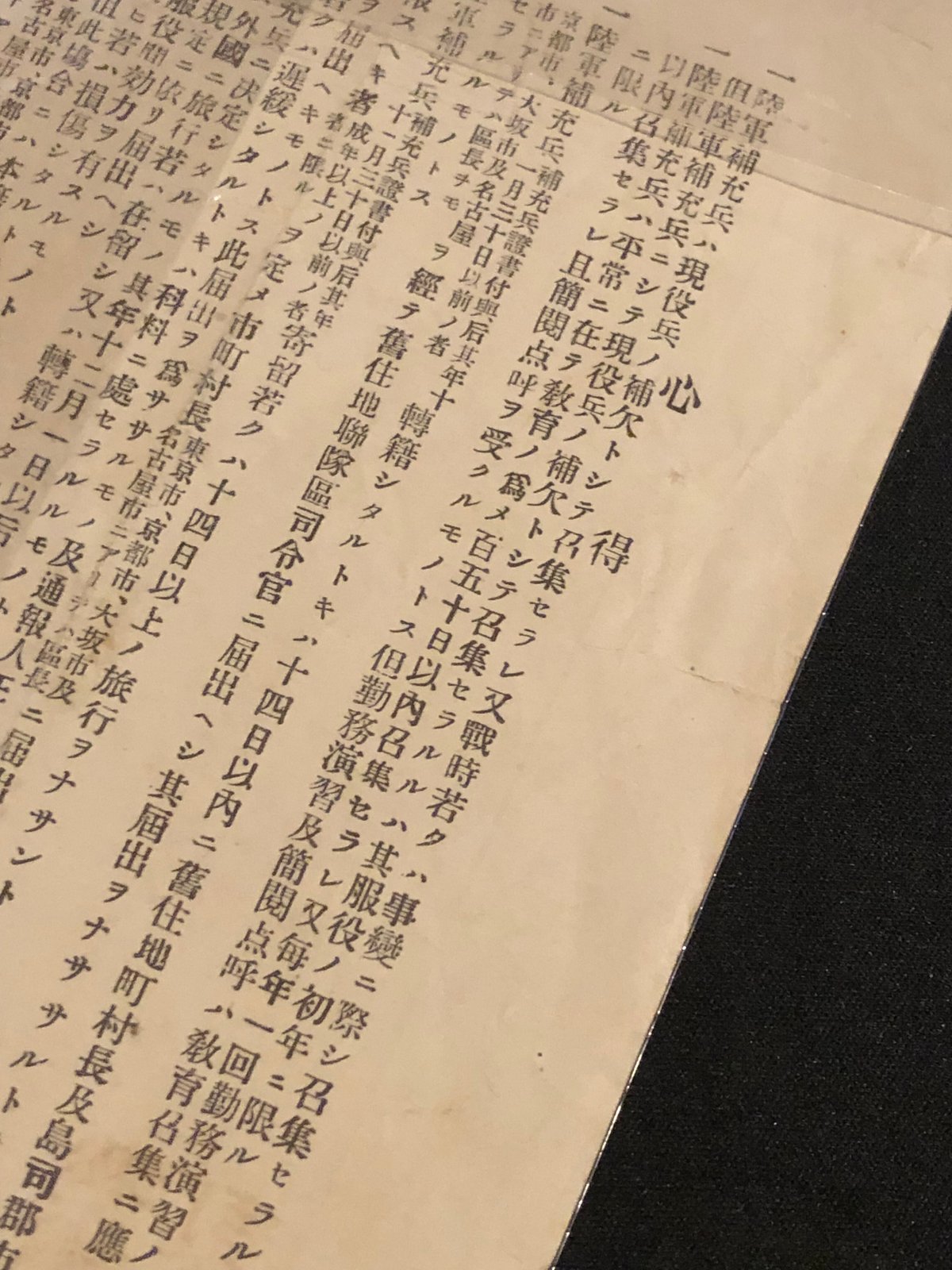

各国の兵制については、傭兵、志願、徴兵など、さまざまなやり方があり、一言で徴兵制といっても、これもいろんなやり方がありました。大日本帝国では1873(明治6)年に徴兵令が発せられ兵役の義務化が始まり、憲法二十条で「日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ニ服スルノ義務ヲ有ス」と定めら、その法律である徴兵令、兵役法によって一部の体格優秀な男子を選抜し、現役兵として鍛える方法を採用しました。

ただし、男子は17歳になると自動的に「第二国民兵」となり、40歳まで、大きな戦争では兵士となって戦うことが想定されるようになりました。そして太平洋戦争末期には、女子を含むさらに幅広い年代の、国民の大多数が義勇兵として戦えるよう、法律が整備されました。

◇

年代によって法律の改正がたびたび行われているので、陸軍関係について、大きな流れを実物資料と紹介させていただきます。資料については年代的に不揃いですが、当時の雰囲気を感じていただくためということで、ご容赦ください。1点を除き長野県関連のものです。まずは、20歳を迎える男子を待っているのが徴兵検査です。

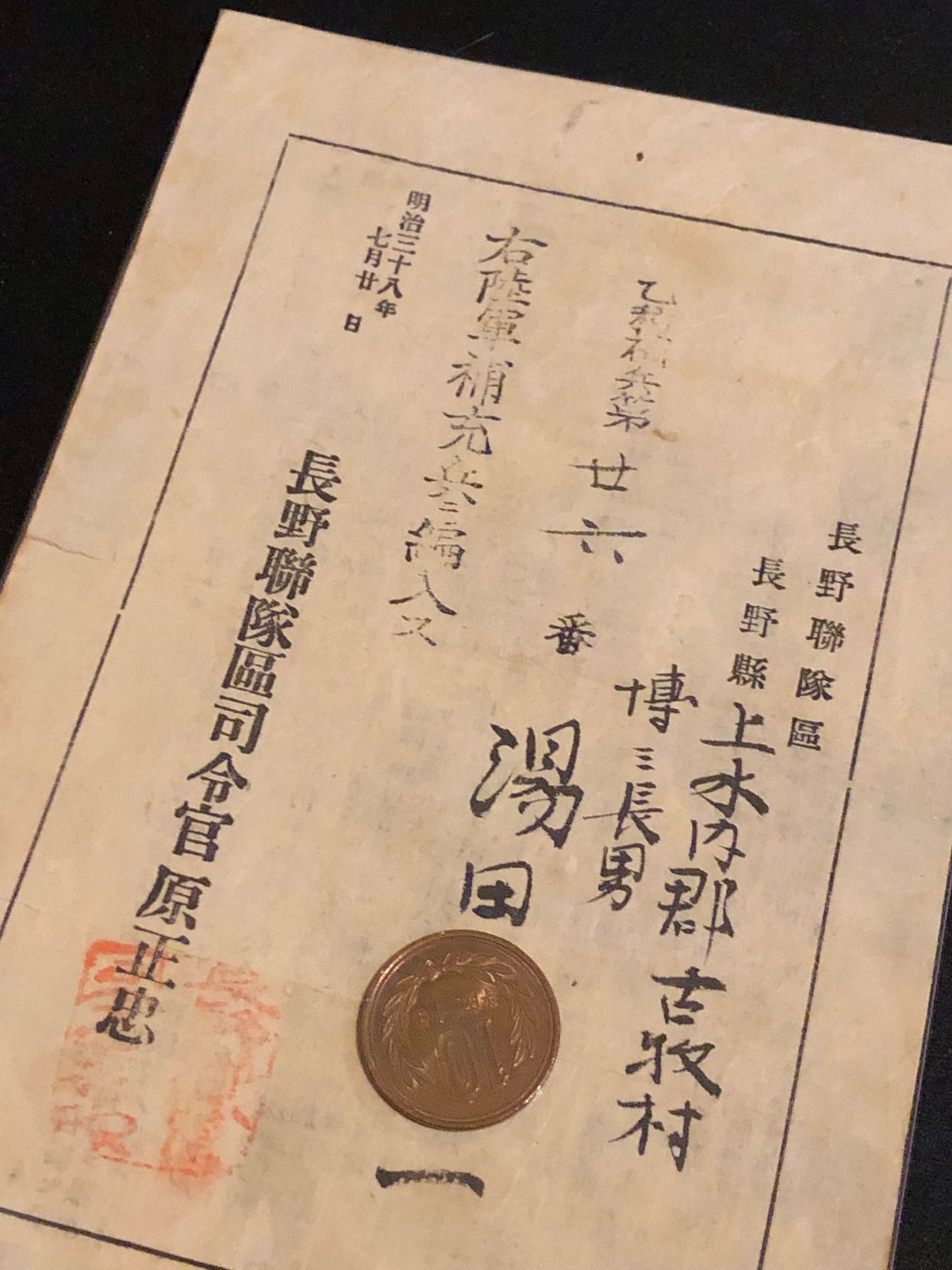

徴兵検査では、体格、聴覚、視力、痔、医師の問診などがありました。そして甲種、乙種(のちに乙一種、乙二種)、丙種、丁種と、翌年に検査を改めて受ける戊種に分けられます。

そして甲種のうち、受検者全体の2割弱に相当する人数(平時の場合)から抽選で現役兵を選び、おおむね2年の兵営生活を送らせました。

現役兵にならなかった甲種や乙種の一部などは、現役兵に欠員が出るなどした場合、補充される補充兵になりました。もしも戦時となれば、こうした補充兵や一度訓練を終えた現役経験者が真っ先に集められることになります。補充兵は兵隊としての質をある程度維持するため、定期的な訓練召集もありました。

そして、丙種となると、自動的に第二国民兵となりました。普段の訓練を含む召集はありませんが、太平洋戦争末期などは、次々と赤紙で召集されています。入営していなくとも、中等学校や、進学しない青年が入れる青年訓練所(のちに青年学校)で基礎的な教練が行われており、1939(昭和14)年からは青年学校の義務化に伴って、男子はほぼ全員、基礎訓練を行うこととなります。これが、入営生活をしていない人が赤紙で召集されても短期間の訓練で前線に送られる基礎になっていました。

以上、ざっと述べた内容をおさらいすべく、1931(昭和6)年の徴兵にあたって出された長野県の松本連隊区司令官よりの注意文書「徴兵検査を受くる壮丁諸子に告ぐ」から主要部を抜粋いたします。

◇

最後に、特殊な事例を紹介させていただきます。太平洋戦争も末期となると、丙種も動員されるようになり、また、新たに「防衛召集」という制度ができました。これは1942(昭和17)年に、あらかじめ生活圏にある部隊への出頭を前提とさせ、遠出をせずに非常時の防空や警備に就かせるものです。通常の召集は本籍地で行うので、移動のロスが避けられるという狙いです。「防衛召集(甲または乙)待命令状」で、指定をしていました。

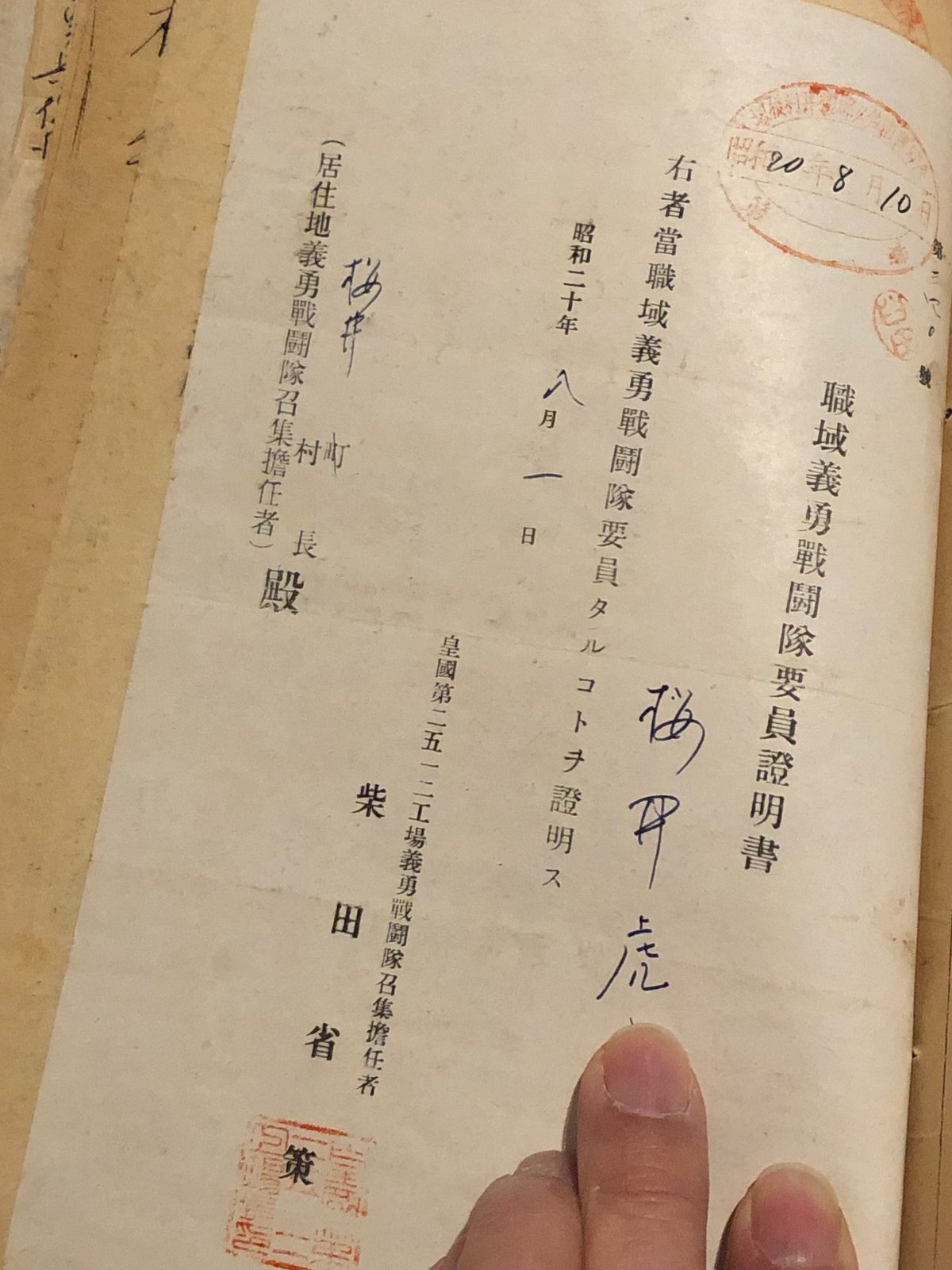

また、1945(昭和20)年3月、政府は「国民義勇隊組織に関する件」を閣議決定し、全国の各種団体を解体して指揮系統を統一した「国民義勇隊」の編成を行います。本土決戦への備えで、本来は戦闘部隊の後方支援に当たるとされましたが、さらに6月、今度は義勇兵役法が成立します。これによって、義勇戦闘隊を示す名札を付けることで兵士として扱われることになりました。義勇戦闘隊は、市町村、職場、学校などの単位で設けられ、職場などの義勇戦闘隊に入ることがあれば証明書を役場に出していました。もはや徴兵検査も関係なく、全員玉砕の精神で本土決戦を迎えるところで敗戦となりました。

いいなと思ったら応援しよう!