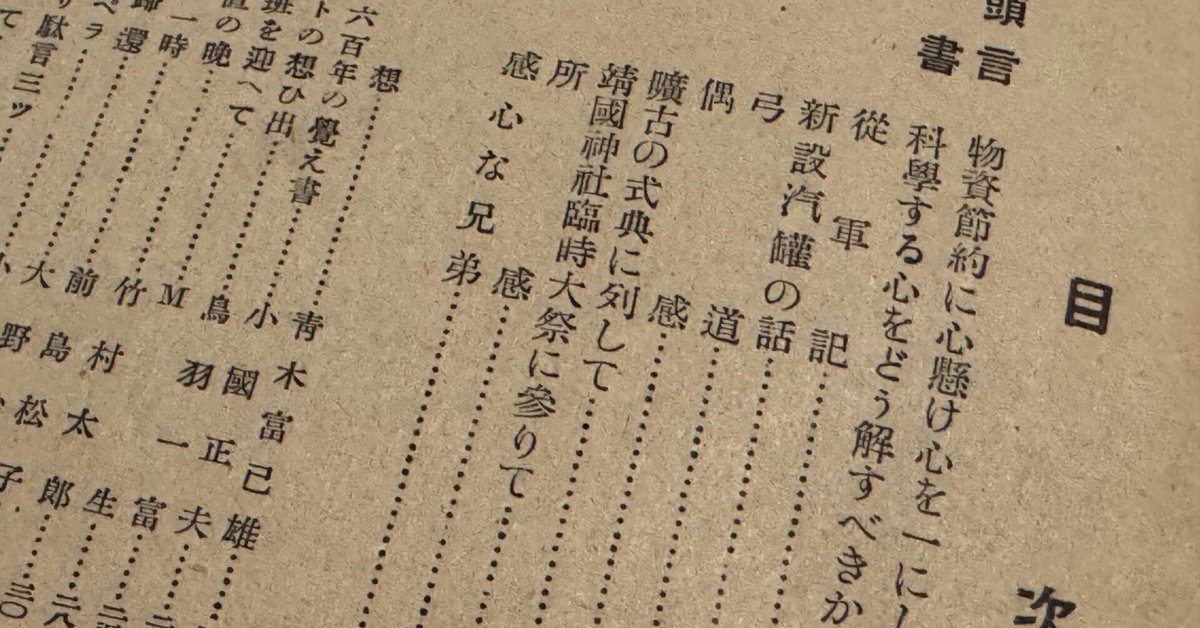

戦場で兄を亡くした妹が、父と2人で参列した1940(昭和15)年の靖国神社臨時大祭の回想を「院友」に寄稿ー1942年10月の臨時大祭写真とともに見る

長野県長野市の日本赤十字社長野支部病院関係者でつくる院友会の年に1度の会報「院友」第21号(1941年4月10日発行)に、戦地で兄を亡くした妹が、靖国神社臨時大祭に出向き、合祀されるまでを寄稿していました。この年の院友に掲載の日録では、月に何度も戦死者の遺骨を弔迎したことが記されています。中の人の叔父2人も戦死し、合祀されていますが、当時の様子がどうだったかを、この寄稿と1942(昭和17)年10月の靖国神社臨時大祭記念写真帳とで追体験してみます。

なお、寄稿者の本音はどうだったかは、公の寄稿文ですので明確に示されているかどうかは分かりません。記述に従って書きますが、臣民の多くは素直に死者が「死して護国の鬼となる」ことにすがって、喪失した心の平安を取り戻そうとしたのではないか、と思えるのです。

◇

「靖国神社臨時大祭に参りて」(以下、基本的に寄稿文を抜粋)

ああ、あの優しくて親切な稜治兄さん、思えば朝鮮〇連隊(歩兵第75連隊と思われる。長野県の人が多くいた)へ現役兵として昭和11年12月1日の朝、元気で征ってまいります、の一言を残して降る様な歓呼の声に送られて勇ましく立たれたあの姿、今となって考えればなんとなくお別れおしい気がした。兄さんは昭和13年の夏の頃、突如起こりし張鼓峰事件に命を受けて機関銃中隊として出動、〇〇倍の敵と肉弾戦中に惜しくも敵の爆弾破片が後頭部に命中して武運つたなく八月七日張鼓峰の52高地とかいう所で戦死をされた。(張鼓峰事件ー満州国とソ連の国境紛争で同年7月29日ー8月11日。日本軍は戦略目標の張鼓峰稜線を守り通した一方、ソ連軍の戦車部隊を相手に戦死は500人を超え、長野県出身者は200人ほどを数えた)

そのころ丁度七夕祭り(月遅れ)で少しおたよりを書こうと思い書き出したが、同じことを書いてしまったりして何時にもなくまとまらず、そのまま書かなかった事など思い出され申し訳なく思って居る。それもその筈兄さんはこの世の人ではなかったんだもの。亡くなる一月程前に出した慰問袋も、戦死のため「返送」と付箋を付けて帰ってきたそれを見て泣いた事など思い出されてならない。

其の後悲しき中にも最早満二年は過ぎ皇紀二千六百年の秋の臨時大祭に兄さんもいよいよ護国の神として靖国の神に祀られる事となった。兄さんもどんなにか満足の事だろうと思うと、胸が一杯になる。

家でもその光栄の御招待に浴し、10月13日父と2人で踊る胸を抑え、57班5604号の遺族章を左の胸にしっかりとつけて午前7時12分須坂発、9時40分長野発の汽車にて出発した。汽車の中には遺族章を付けた方々も多い。同じ気持ちの方々だなあと察せられる。(略)学校時代修学旅行に行く時皆と一緒に乗った汽車とは変わりがないが、遺族章を付けて乗ったこの気持…。汽車の窓より外を眺める、ほっと兄さんの姿が浮かぶ。兄さんの元気だったそして家を立たれる時の「姉弟は仲良くするんだよ、そしてよく勉強するんだね」などと言われた言葉などつぎからつぎからと浮かぶ思い出も新たに父と話し合う。母が今朝出掛けに、兄さんは甘い物が好きだったからと、栗最中を渡された事などに気がつく。

汽車はいよいよ(午後)二時半上野着。(略)ホームには国防婦人会、愛国婦人会の方々が、襷を掛けて大勢迎えに来ていて下さるのが目につく。私達のためにと、思うと唯有難さで一杯。「お疲れでしょう。さあさあお荷物を持ちましょう」と持って下さる。もったいなくて「有難う御座います」と、言う言葉も心から出る。

ここより一まづ指定宿へ。(略)宿の方達も気持ちよく迎えて下さる、宿の方のお話によると遺族の方が40人ほどお泊りになるような事を聞きました。一万四千余柱の遺族の方々もこのように各々の宿に着くことであろう。私達のお部屋は八畳の部屋に4人だった。荷物を置き、父と2人で靖国神社へご挨拶に行く。大鳥居をくぐり神前に額づく。唯々感慨無量であった。しばしたたずみて神前を去る。帰り九段坂上東部第二第三部隊構内の受付へ行く、少年団の優しき老人でもいたはる様な案内により受付にかかる。

(略)宿に帰りて受付にて頂いた行動についての書類など胸を躍らせて見る。夜はお部屋の方々と在りし日の思い出話などして楽しかった。お部屋の方は長野県の北佐久の方で同じ日に張鼓峰で亡くなられたお家の方々であった。これも何かの因縁だと思った。

今日はいよいよ待ちに待った行事の第一日目、招魂式。(略)何処から轟く礼砲、今日の招魂式を知らせる合図であろう。今日私達の班は零時までに九段坂上東部第二第三部隊に集合というので、喪服に着替え宿の遺族の方々と出る。幸い宿より九段までは近い。途中いくつかの遺族の群にお会いする。皆今日の晴の対面を待つかの様に見える。集合場に着く。菊の御紋章の入った広い兵舎、心が締まる。もう大部遺族の方々が見えて居られた。広い営庭の両側には20づつの点とが張られ班別の立て札が立てられ、各々決められた位置に着く。

56班、57班、58班は張鼓峰の遺族のようなお話にて記念写真を一枚写す。間もなく係員の方より班長及び組長の方々が紹介された。

3時より陸海軍大臣、大祭委員長の御挨拶があった。真心籠った言葉の一つひとつが身に沁み有難く、つい胸がいっぱいになった。4時30分より招魂式場に移る。私達の場所は丁度神社の横に当たった。全部の遺族の方々が、班長の方々のお指図によって各々の場所に落ち着いたのが6時半頃だった。時は刻一刻と過ぎる。ところどころにかがり火が燈されている。玉砂利を清める人たちが前を通る。憲兵の方々も2間置き程に居られる。7時5分前頃より何処からか漏れ聞こえるアナウンサーのラジオ放送の声。家の方でも今頃はきっとラジオの前で感激の思いに一杯になっていることだろう。

いつしか庭燈も燈籠も一斉に消される。どこからか「南無阿弥陀仏」を称えるおばあさんの声。私もまざまざ兄さんの顔が浮かび、何か言われる様な気がする。間もなく荘重な軍楽の調と警●の声が、厳かに響く。闇と静寂の中を、ほの白く浮かぶ御羽車は神々しい白衣の神職、陸海軍将星ら供奉のうちにしづしづと進む。今こそ兄さんも神と祀られる辱さ、御道筋にひれ伏して、唯々感激に咽ぶ。

かくて斎庭より神殿へと奉安される。9時半頃大鳥居前の広場にて解散した。広場には火の海のように宿の提灯、国防婦人会、愛国婦人会の方々が迎えに来てくださる。

今日は18日行幸、行啓奉拝の日。朝から澄み切ったお空。なんとなく心がひきしまる。8時までに集合なので宿の人達と一緒に少し早めにいつものように九段の集合場に行く。昨夜班長の方が訪ねてこられいろいろ思い出話などした事を考えながら。(略)8時半頃靖国神社に向かう。しばらくして奉拝位置に着く。強い日の光。頭にハンカチをのせる人もそこここに見える。

かくて儀仗隊に伴われて3台の自動車が見えた。真ん中の自動車に畏くも 天皇陛下が召されて居られた。10時15分辱けなくも奉拝の時間、サイレンと共に合図された。龍顔を拝されたもったいなさ。有難さ感激に満ちる。十五分ほどして皇后陛下の行啓を拝する。

広大無辺の皇恩に感謝し奉る。

15日の日から始まった思い出深き、記念すべき臨時大祭も無事終了。今日はいよいよ21日の帰途の日。過ぎ去りし日が回り灯篭のように思い出される。今日の旅が最初であってくれればなあと、かなわぬ事を思いつつ帰途に着く。

◇

靖国神社での合祀の儀式の様子、伝わりましたでしょうか。遺族がいろんな人と会い、同じような境遇の人と言葉を交わす事、そして闇の中の儀式、天皇の参拝という形で、天皇の赤子を大切に思う姿を見せる。天皇が神とされていたころであれば、そのことに感激するのもまた、必然であったでしょう。

ただ、実際には同じ境遇の人と過ごすことが大きな救いになっていたように思えます。この寄稿でも、後半の儀式のくだりはー特に天皇の奉拝はー定型的な印象を受けました。とにかく有難いことだ、というばかり。それも遺族にしてみれば救いであり、よく考えられた儀式であると思いました。

ここで写真を使った昭和17年10月の臨時大祭、長野県関係の合祀者名簿は、こんな感じ。ページをびっしり埋めてまだ余るほど。これだけの人、人生が消えていく。そんなことを二度とさせたくない。

こうした戦争の儀式を司る場所を国が整えるのは、正に一人一人の死を束ねて数字にしてしまうこと。そんな軽いものではない。だからこそ、中の人は靖国には行かないのです。護国の神だか鬼だかの役割を外し、自由にさせてほしい。国家に死んでからも縛られることで、後に続く人がいたこと、我慢ならないから。

靖国に遺族や個人が足を運ぶのは、それぞれの心情ですから自由でよいと思います。しかし、政治家が足を運ぶのには反対です。なぜなら、戦死者は国が起こした戦争の犠牲者ばかりだから。国家の危急を救うのではなく、国家や軍の意思で駆り出された戦死者だから。それを為政者が参るのであれば、お詫びでなければならないはず。それなら戦争のシステムの一角を担った靖国ではなく、国家が反省して犠牲を増やさないことを誓う国立の墓地こそ、ふさわしいと、あらためて実感しました。

関連記事 臨時大祭に参列した人たちが手にしたモノ

いいなと思ったら応援しよう!