地元から戦地の兵隊への慰問品さまざま

戦地の兵隊の士気を高める狙いとして、慰問袋が兵隊の出身地やさまざまな団体、家族らから多数贈られたことや、故郷の様子を写真集にして送るといったさまざまな慰問を紹介させていただいています。

今回は、特に兵士の出身地から贈られた慰問品や慰問の工夫のいろいろを紹介させていただきます。

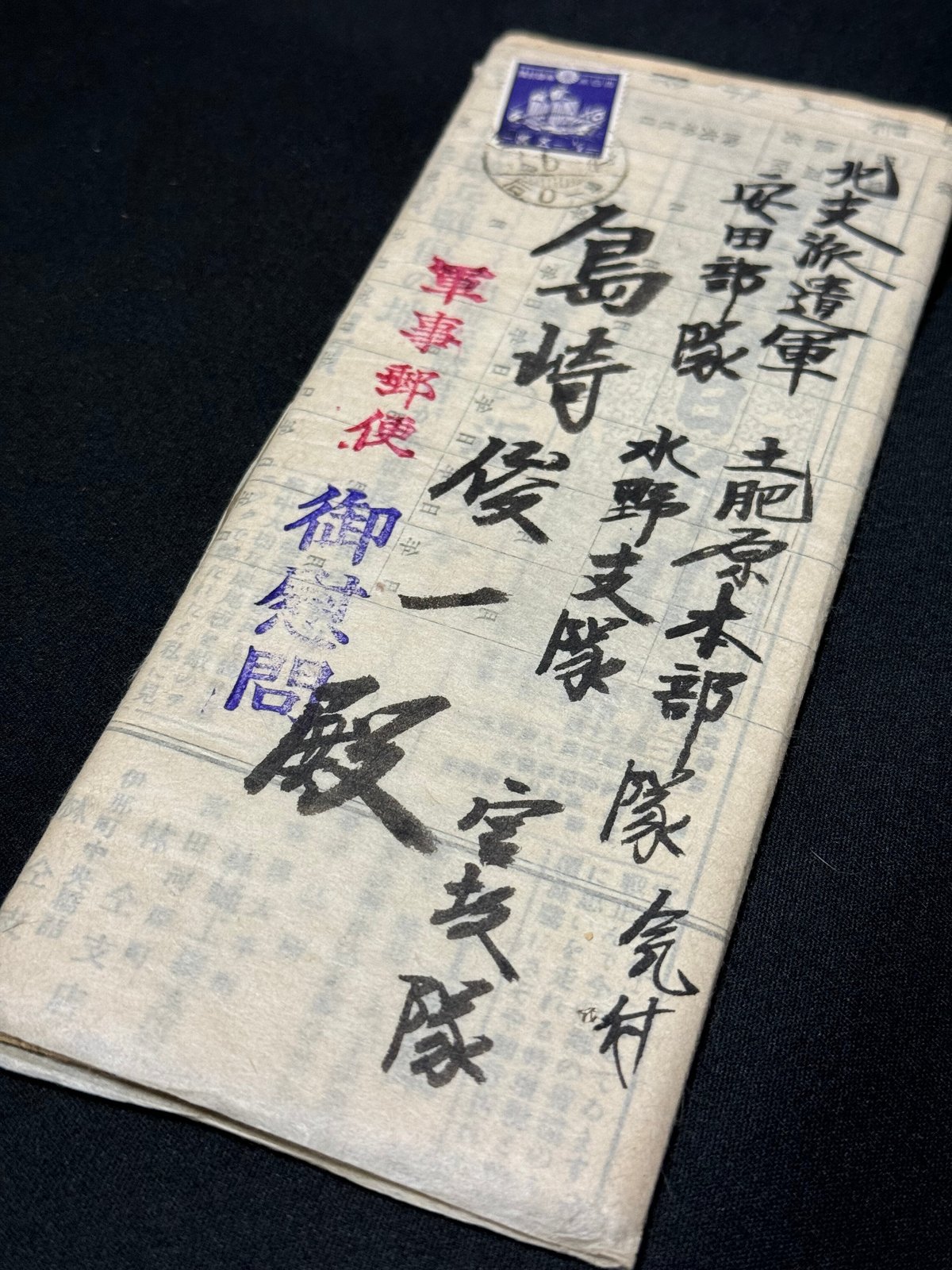

まずこちら、長野県上伊那郡上片桐村(現・中川村)から中国戦線の兵士に出された慰問品ですが、郷土の新聞をそのまま郵送しています。新聞社も、ときどき前線の兵士を意識した「慰問号」を発行していました。

特別なものを発行したのは新聞社だけではありません。こちらは長野県小諸商業学校(現・小諸商業高校)同窓会が、1939(昭和14)年10月9日に「慰問号第一」と銘打って発行した同窓会報です。銃後後援強調週間に合わせて戦地の卒業生らに送るためにつくったとあり、学校の様子や慰問文集でまとめてあります。

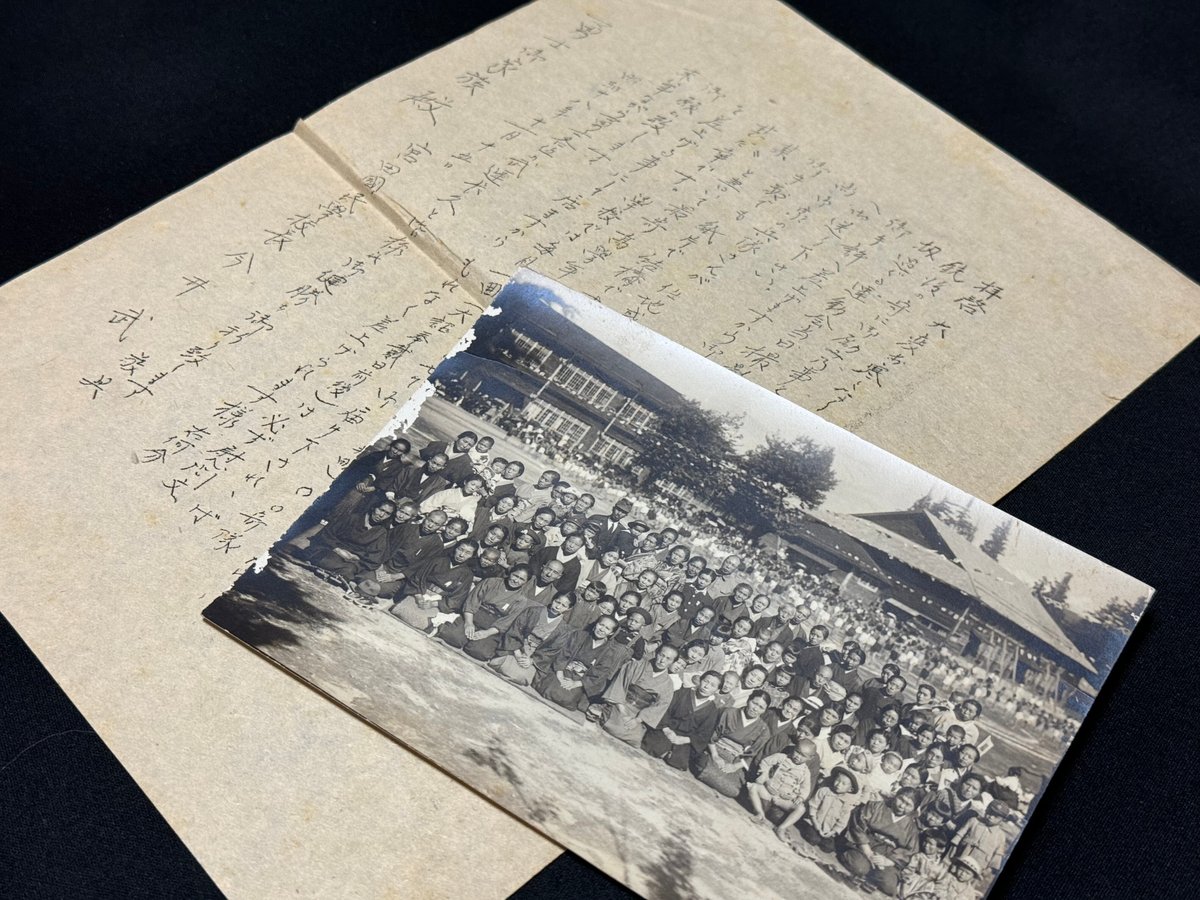

また、1943(昭和18)年11月15日、長野県上伊那郡宮田村の宮田国民学校からは、運動会の当日に出征家族らを撮影した写真をそれぞれの家庭に送って差し出すように促しつつ「学校では毎月1回、必ず慰問文を差し上げ」ているので、部隊の動きがあったら知らせるよう、お願いする徹底ぶりでした。

また、各町村には「銃後奉公会」という組織が作られ、こちらは出征家族の支援なども手掛けていましたが、前線の兵士へも、やはり慰問文集を作るなどしていました。こちらは長野県諏訪郡金沢村(現茅野市)の銃後奉公会が1942(昭和17)年7月に作ったもので、前線将兵への激励や、村内の動きなどを載せています。

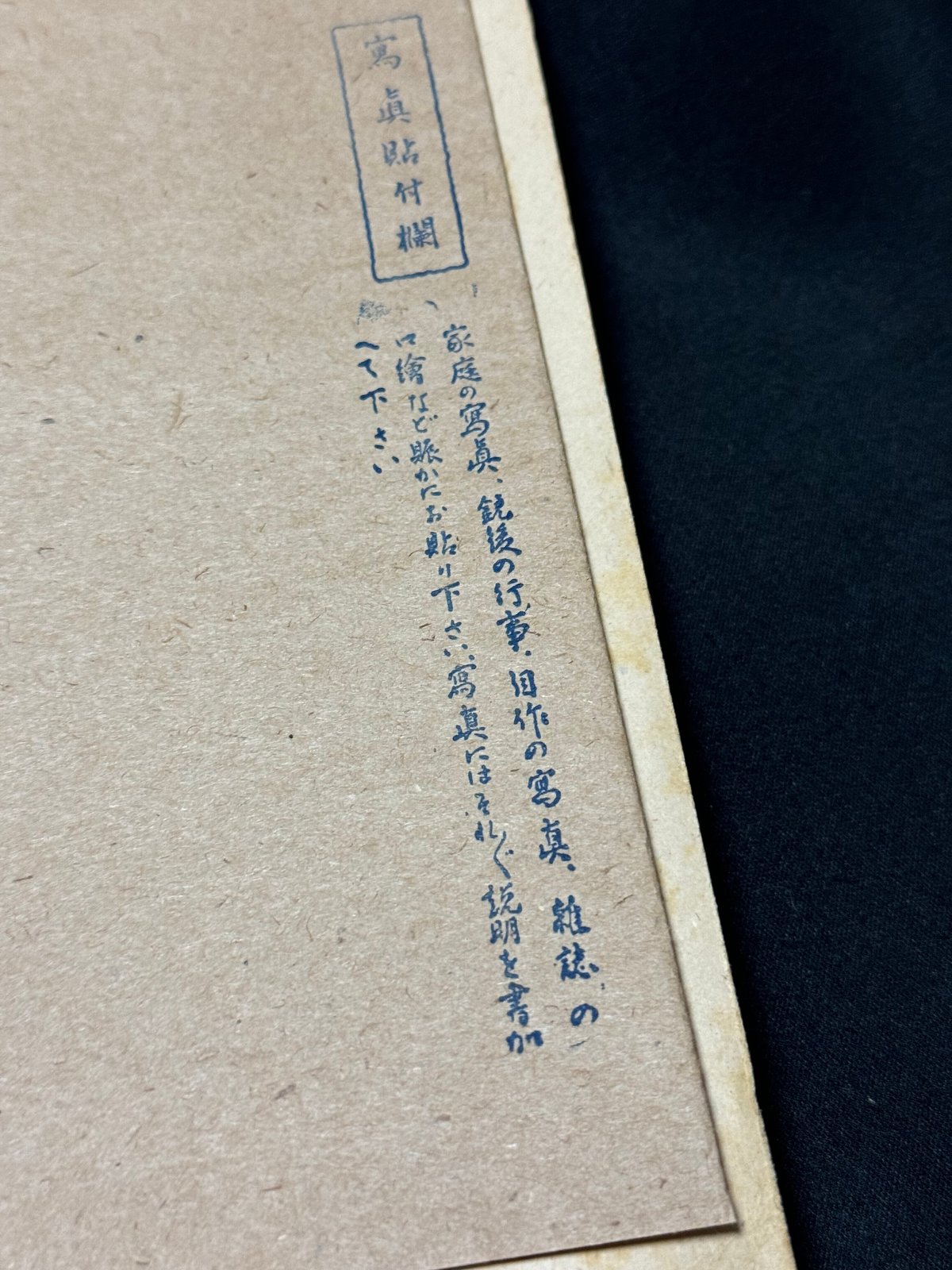

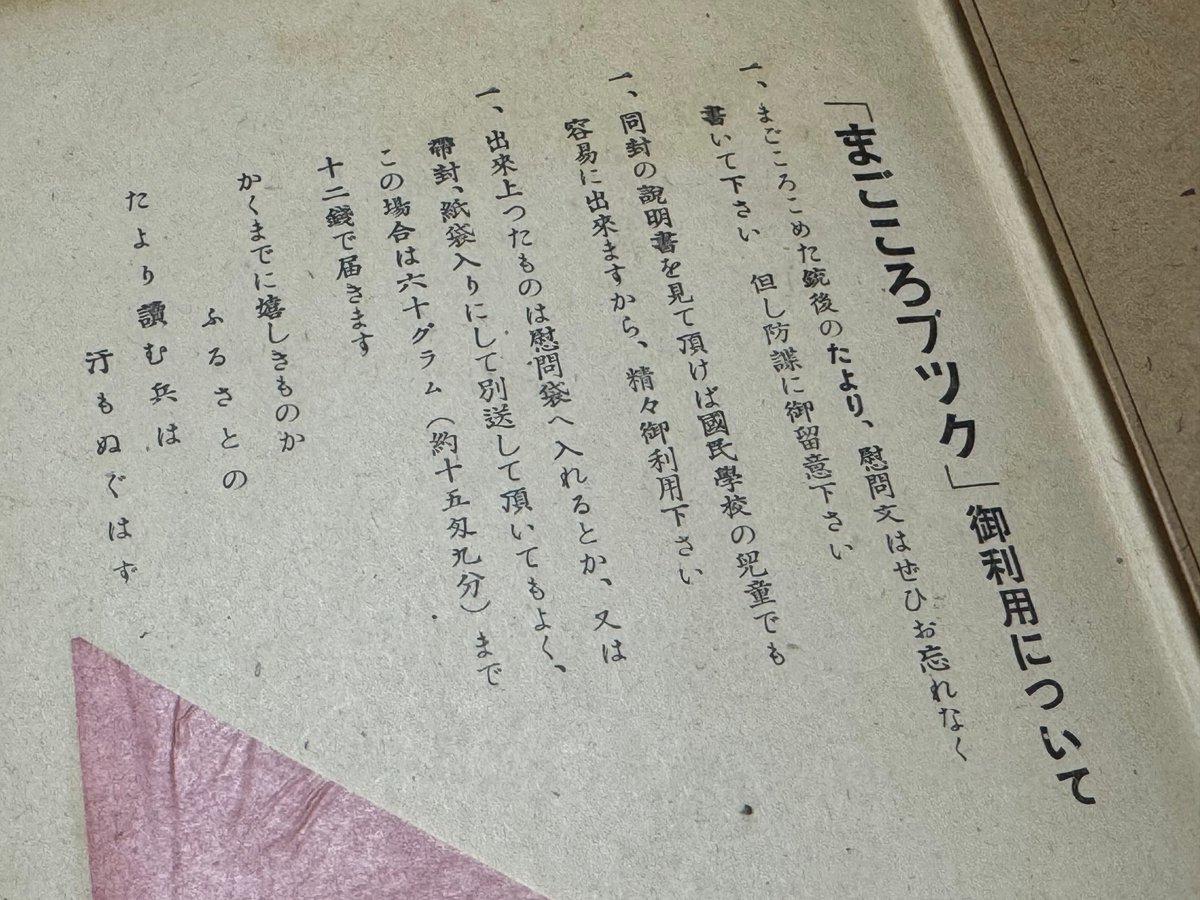

さらに、長野県諏訪郡宮川村(現茅野市)の銃後奉公会では、各家庭からそれぞれ手作りの慰問文を簡単に出せるよう「皇軍慰問まごころブック」を作りました。開くと「写真張り付け蘭」「新聞切り抜きページ」「慰問文のページ」などと指定してあり、指示に沿っていけばそれなりに立派なものができる趣向で、「武運長久寄せ書き蘭」には日の丸までセットし、ここに家族皆で激励の言葉を書くよう勧めています。利用方法の説明や作品見本まで入れる手の凝りようでした。

ほかに、応召・現役兵士一覧の各戸への配布で慰問文を促す町村もありました。また、市販の「皇軍慰問 よせがき帳」といったものも販売されていました。

ただ、どんな形を取り、どんな激励を書いてあったとしても、無事の帰還を願う気持ちは共通だったのではないかー。でも、その気持ちを抑えて「さようなら」とまとめなければならない切なさ。そんな思いも感じる、地元の人たちの兵隊慰問関連品でした。

いいなと思ったら応援しよう!