戦時下、新聞社が作った防空対策本を読むー大手紙は政府迎合、骨を示した石橋湛山

戦時下、防空や空襲といった話題は、一つの市場となっていました。と同時に、そうした名目でなければ政府が統制する紙の配給を受け難かったことは目に見えています。そこで、表題写真に示した4冊を読み比べてみて、時期や新聞社の姿勢による違いなどを見てみました。

◇

まず、東京日日新聞社・大阪毎日新聞社編「戦時防空読本ー敵機もし来襲せば国民はどうすべきか」。1941(昭和16)年4月30日発行で、収蔵しているのは5月20日発行の再版本です。

消防防火の第一段階として、正しい知識を家族が知っておくことで、適切な対応をできるとし「家族は全員が勇敢に落下弾に近寄り」、対応すると。そして防空壕は待避施設であり、逃避することを戒め、消火防護に努めるとするのは、政府主張の通りです

そして、最後は国民精神で引き締めるのも同じ。

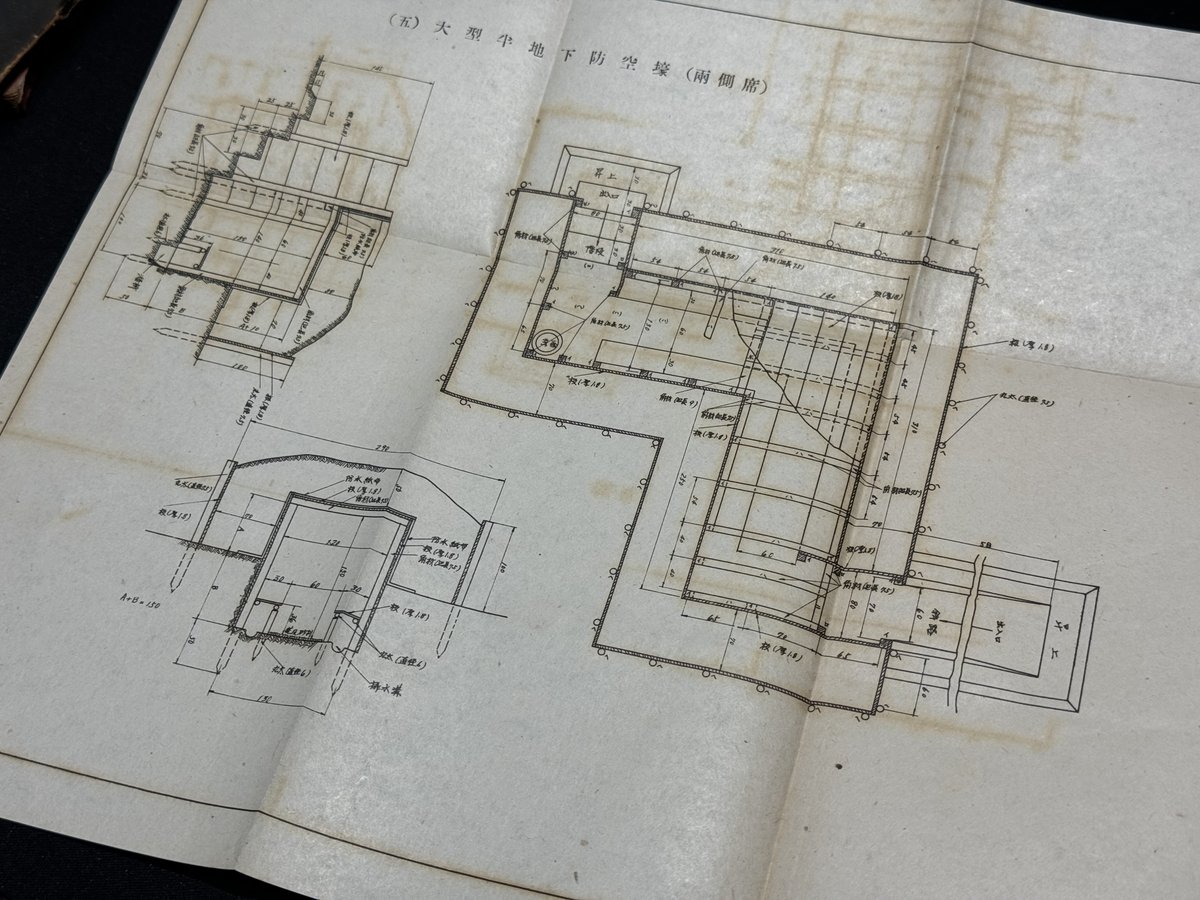

次に東洋経済新報社編「防空壕の実際知識」。1941(昭和16)年6月28日発行。戦前に植民地を全部手離して普通貿易をする方が倫理的に世界のトップに出るし、経済的にも有利と説いたほどの見識の持ち主、石橋湛山(戦後、自民党総裁で首相に)が社長を務めている同社も、時流に乗ったかと思えば、ちょっと味わいが違いました。

序文は、防空施設の現状について、その必要性と不足を突き「政府は果たして為すべきことを為しているか」と堂々と批判を展開。そのうえで、みずからの力でやれるべきことをやるしかない情勢下、その支援をするために発刊したとし、あくまで人の目線で作ったものなのです。

目次から分かるように、冷静な分析の分野説明があり、防空壕の話に絞ることで、防空壕=待避所、という政府の見解に触れるのを避けています。

こちら、太平洋戦争開戦後の1942(昭和17)年2月25日、朝日新聞社発行の「大東亜戦と国民防空ー防空法解説」です。開戦に伴って防空法の改定が行われたことから、その解説を主とするもの、のはずですが。

「防空戦士の白紙徴用」は、国民徴用令のように、防空法でも必要な人材を誰でも徴用することができるとしたもの。あくまで相手の立場の尊重はありますが、かっこいい名前にして、無理に引っ張れるということです。

そして、やはり精神論「心構え」。「積極的な意気込み」を要求していると解説。

そして、報道機関も縛る「言論、出版、集会、結社等の臨時取締に関する法律」を無批判に受け入れ。この法律で、太平洋戦争下の民間の言論活動などは止めを刺されたといえます。

そして、開戦に関するさまざまな発表、演説などを引用して昂揚させたあと、開戦の詔書の一部を掲載し、国民の感激は絶頂に達したと鼓舞。「勝利の要諦は必勝の信念」という、軍の言葉をそのまま流す精神論信奉です。

締めくくりに、読売新聞社編「昭和十九年版 敵機一覧」。1944(昭和19)年7月20日発行。サイパン島が陥落したころで、日本本土への空襲激化が予想されるタイミングです。

◇

日中戦争下、太平洋戦争下、という戦時体制の下、特に大手紙は国策遂行を後押ししていた様子がよく見えます。そんな制限下にあっても、石橋湛山のように、反骨を示しつつ人々の生命を守ろうという趣旨で発行できたものもありました。

戦時体制下の怖さは、国策への、この迎合性にあります。緊急事態法を絶対通していけないのはこのためであり、平時でも国策迎合マスコミが跋扈している中、まさに国民は「国のための民」とならざるを得ないでしょう。こうしたことも、過去を知り、その経過を知ることで分かってくるものなのです。戦時下の臣民は、国のスピーカーから流れる情報しか持てなくなっていくという事実を、よく心に刻んでおきたいと思うのです。

いいなと思ったら応援しよう!