所得税の源泉徴収は、日中戦争の戦費の確実な回収狙い1940(昭和15)年4月から開始ー間接税とともに現在も継続

1937(昭和12)年7月から始まった日中戦争も、南京を陥落させ、徐州、武漢三鎮と主だったところは皆占領しましたが、中国側は降伏せず奥地の重慶に政府を移し、徹底抗戦を図っていました。重慶まで占領するには戦力が不足しているうえ、実際の仮想敵は当時のソ連であり、中国に深入りしすぎるわけにもいかない日本側にとって、重慶が爆撃でも降伏しないことから、手詰まりになってきていました。

それでも最大時には100万人もの軍隊を中国に送り出している以上、大きな作戦はなくとも、少々駐留兵士を減らしても維持費は莫大です。1940(昭和15)年度の国家予算に占める軍事費の割合は64%。政府は税収改革を行い、その一つが同年4月から始まった所得税の源泉徴収でした。参考までに、群馬県の中島飛行機に徴用工として勤めていた方の1945(昭和20)年6月の給料袋を紹介させていただきます。

年金保険、健康保険、産業報国会費を控除した手取り232円90銭から、分類所得税が30円43銭引かれています。そして強制的にさせられる国民貯金が35円47銭が大きい。手取りは167円、現在の価値でだいたい17万円弱になっています。が、戦時インフレを考えると厳しい金額だったでしょう。

合わせて、間接税も順次引き上げられています。別の記事のゴールデンバットの変遷でも紹介しましたが、主要商品の中でも自由販売が長く続いたタバコについて、他の事例を含めてお示しします。

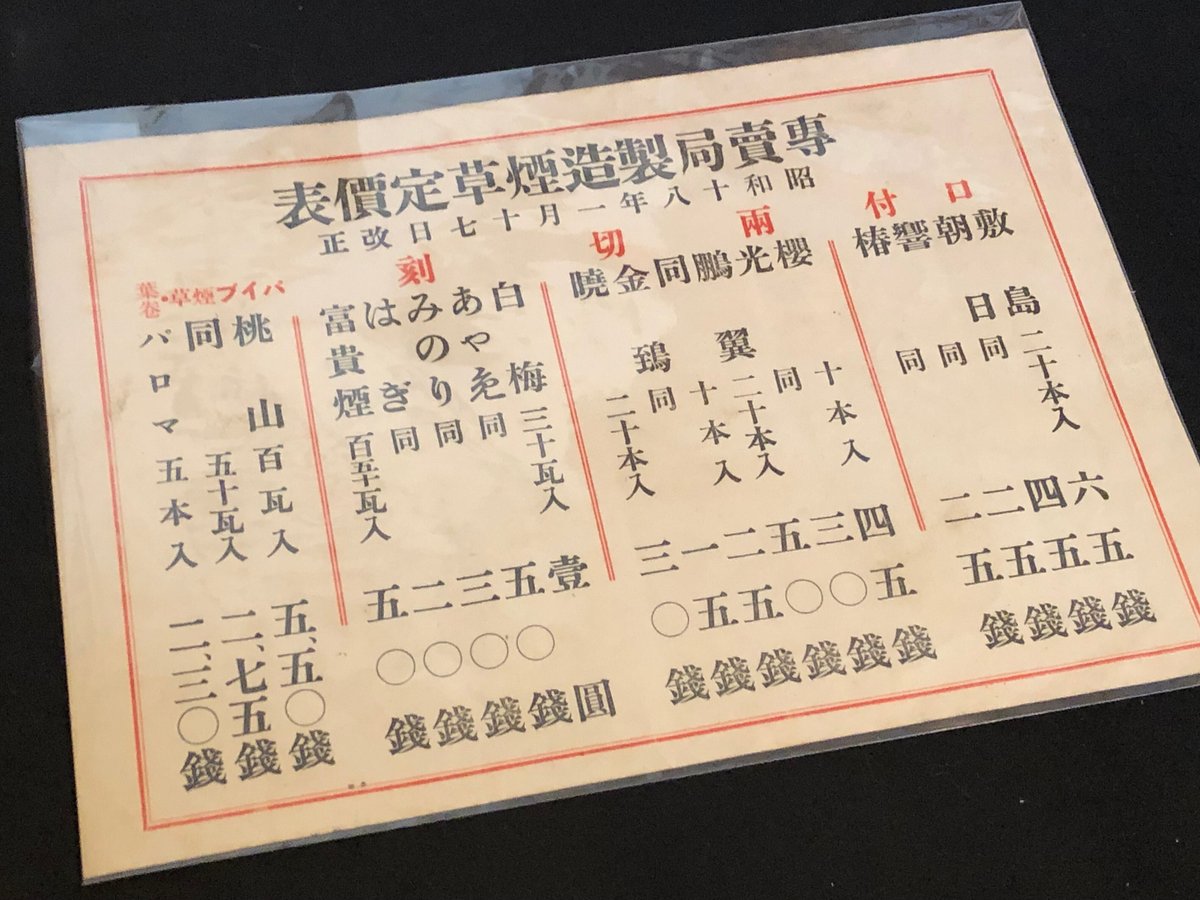

下写真は、日中戦争開戦翌年の1938年1月31日に価格改定が行われた時のタバコの定価表です。同日の信濃毎日新聞夕刊によりますと、日中戦争費のうち1000万円をタバコの間接税から得る狙いで、特に大衆向けとされたチェリーで12銭から15銭と、25%の値上げが大きく、ゴールデンバットなど据え置かれたのは8種類のみで、輸入タバコや外国の葉を原料とするタバコの値上げ率も高かったということです。が、光はまだ11銭、ゴールデンバットも8銭でした。

その後もタバコの値上げは繰り返されますが消費量はあまり減らず、増収を支えています。そして1943(昭和18)年1月17日には間接税を中心とした増税策により、例えば光は18銭から30銭と、一気に40%の値上げをしています。ゴールデンバットから改名した金鵄もとうとう15銭となっています。この時の定価表が下写真ですが、古川ロッパは当時の日記に「光が18銭が30銭はむごい」と記しています。

鵬翼は、太平洋戦争開戦間もなく、日本軍の活躍の意味を込めて発売されたもので、発売当初の価格は15銭でした。

ところで、1940(昭和15)年の紀元二千六百年を祝う歌、「紀元二千六百年」の1番は

「金鵄輝く日本の

はえある光身にうけて

今こそ祝えこのあした

紀元は二千六百年

ああ一億の胸はなる」

でした。

そして1943年のタバコの大幅値上げでは、タバコの名前がいくつも出ているこの歌詞の替え歌が、いろんなバージョンで各地で歌われています。一例をあげれば

「金鵄上がって15銭

はえある光30銭

はるかにあおぐ鵬翼は

25銭になりました

ああ一億の民は泣く」

などなど。

◇

酒の間接税も日中戦争前にはビールが1本30銭だったところ、数時の値上げが行われ、開戦翌年の1938(昭和13)年4月26日付信濃毎日新聞によりますと、早くも1本40銭となっています。嗜好品の間接税の引き上げは、愛好者にとってそうそうやめるわけにいかず、政府にとって好都合だったのでしょう。

◇

1944(昭和19)年度、軍事費は国の総支出の85%を占めていました。源泉徴収の導入、国債の販売、富くじ禁止令のなし崩し、間接税の度重なる増税など、さまざまな形で臣民から確実にカネを吸い上げていってはいますが、もはや日本円の価値を国民も信頼できない状態になりつつありました。

いいなと思ったら応援しよう!