文字通り、命がけで戦時下の「日常」を写真で残した川上今朝太郎氏ー長野飛行場拡張工事撮影の危険も冒す

川上今朝太郎氏は、1909(明治42)年、長野県長野市生まれで、長野県の地方紙信濃毎日新聞社に入社し、写真部や整理部などを歴任し、太平洋戦争敗戦後は信濃毎日新聞社が夕刊再発行のため設立した別会社の「夕刊信州」で編集部長を務められた方です(故人)。

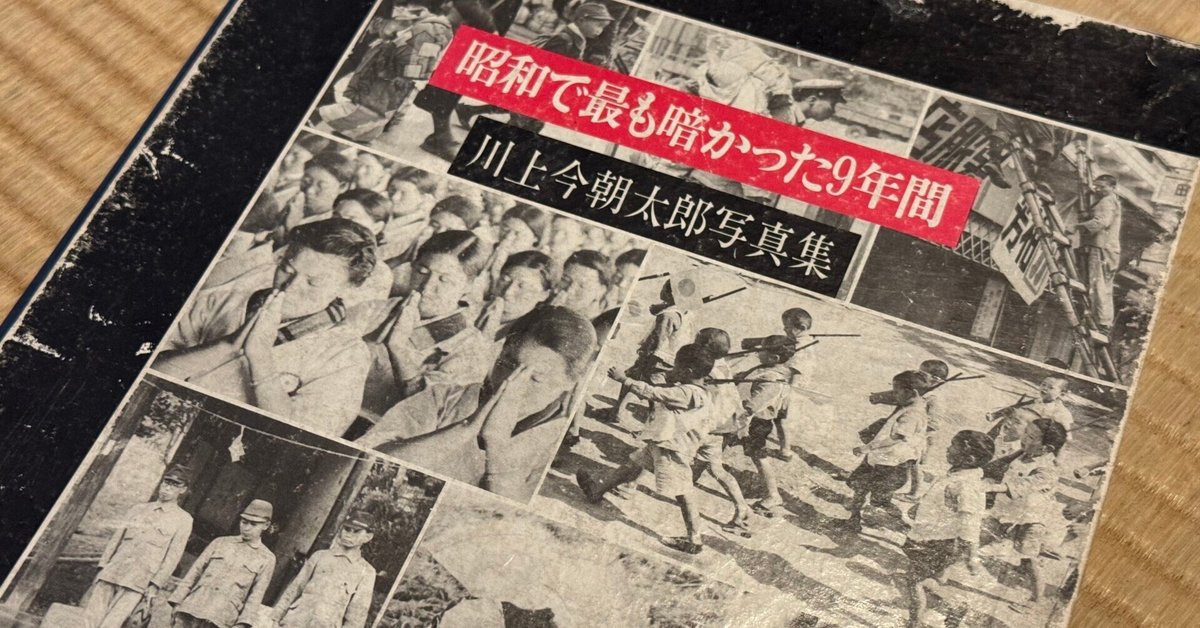

中の人が川上氏を知ったのは「昭和で最も暗かった9年間 川上今朝太郎写真集」の購入からでした。1975年8月15日に講談社から発行、中の人が手にしたのは1980年8月15日発行の第2版で、1977年の街や人の姿を撮影、追加した、新版ともいえるものです。

「9年間」とは、日中戦争が1937(昭和12)年7月7日の盧溝橋事件を発端に始まった年から、太平洋戦争で無条件降伏の調印をした敗戦の1945(昭和20)年9月2日の年までのことを指します。「庶民の生活は日ごとに、恐怖と欠乏の淵へ追い込まれていく。私のカメラは、それを黙って見すごすことはできなかった」(「昭和で最も暗かった9年間」より。以下、同書)との川上氏の思いが、「撮影すればすぐに逮捕される禁止場面が、いたるとことにあった」戦時下での撮影に駆り立てたのでした。

◇

中国戦線に出征することになった兵士たちの所持品検査。これが国家機密かと言われれば、どう思うだろうか。しかし、この所持品検査の最中、憲兵は新聞記者や写真班に「絶対撮影してはいけない!」「撮影は禁止されています。絶対に撮ってはいけません。写すと厳罰ですよ」と大声で叫んでいたということです。

皇軍の兵士が一つ一つ持ち物まで調べられているといえば、送り出す側はどう思うか。恋人の写真など混じっていようものなら、どうなったか。そして重要なのは「遺書が入っていなければならなかった」(同書)誉の出征と万歳で送り出されたとて、すべては国家の忠実な「駒」でなければならなかった現実です。

川上氏は、すきを見てシャッターと切ったといいます。盗み撮りの最初でもありました。「危険で2枚は写せなかった(略)これが『戦争の真実』を写そうとして感じた危険の除幕だった」(同書)と述懐しています。そうした行為を見逃さぬよう、また、兵士に粗相があった時の対処を広められぬよう、厳しい見張りがあったことは、普通の記録には残りません。そして川上氏は「こうした真相を写そうという、止みがたい欲求が、これから戦時下9年間の撮影態度ともなった」(同書)と逆に意欲を高めます。この写真と川上氏の証言あればこそ、そんな実態を知ることができるのは、その思いの賜物なのです。

川上氏は、街が変化する情報をつかむと出て行っては撮影し、可能な範囲で記事にします。また、街の同じ場所、同じ風景、同じ人を継続してとらえていき、戦時下で庶民の生活がどうなるかを暴いています。こちらは、最初は甘納豆店でした。しかし「甘納豆など贅沢、というより材料がなくなって食料品店へ。さらに工業小組合の事務所へ」(同書)と変遷を記録しています。ほかにも英文字が不適当、看板は消費意欲をそそるから撤去(1940年)、すずらん灯も金属供出で撤去、食料品はほとんど配給制になり、かえって増えた陶製組織の事務所にという風に、庶民の生活空間、観光客を迎えた街が、どんどん色を失い、潤いを失うさまが見て取れます。

こうした変化は、国の政策の影響もありましたが、相互監視の中、地方の組織で「自主的に」取り組まれたこともありました。戦争は人々を飲み込み、人々も戦争の波に乗ろうとする場面もあったのです。

コメは配給制(有料)でしたが、実際のところは、現物がなくなれば終了です。確実に手に入る補償はないので、行列ができるのです。そこまで、国家システムは信用がおけないものという、裏返しのようなものです。写真は1940(昭和15)年の暮れ、餅米配給(有料)の報せを受け、当日に夜も明けきらぬ中で行列が作られた時の風景です。

川上氏は同年ころから目立つようになった、こうした買い物行列をあちこちで撮影していたところ、「列を作って並ばない様 警察より」という張り紙に気づいて撮影します。「それから幾日もしないある日、懇意な酒屋の番頭さんから『あんた、このごろうちのお客さんの行列を写真に撮ってましたね。あの翌日刑事さんが来て、誰か行列の写真を撮ったそうだが、ときまれましてね、さあ…と言ってはおきましたが、誰かがサシたんですね(略)』と注意された。『やあ、ありがとう。あれは光線を引いて失敗しちゃってね』と言ったものの背筋に冷たい汗が流れた」(同書)という一幕がありました。

そして、その後、行列を写すのはスパイで経済状況を敵に知られるといううわさが流れたということです。お互いが信じられなくなっていく様子、相互監視をさせる様子が伝わります。

そうして日に日に街が陰鬱になっていく中、長野飛行場の拡張工事が1945(昭和20)年1月から始まります。作業は極秘というものの、長野市民が交代で勤労奉仕に行くわけですから、当然そんなことは伝わってきます。そして川上氏も4月ごろ、その一人として工事現場に出向くことになります。この時も、カメラを忍ばせていったということです。

工事は、滑走路の北側への拡張、飛行機を被害から防ぐ掩体壕と誘導路の構築、防空壕作りなどで、松代大本営建設工事との関連によるものでしたが、川上氏はそのことは知りませんでした。そして、まさに軍事機密の工事現場の撮影に成功します。戦時下、国内各地で行われた同様の工事も、こうした雰囲気だったのでしょう。

当時、こうした撮影は戦時下の検閲体制下、当然のように許可申請が必要でしたが、許可されるはずがないことも川上氏には分かっていました。「それどころか許可申請でもしたら、その真意を疑われて調べられるのが落ちだ。この撮影はさすがにためらわれた。わかったら一身もあぶない」(同書)と躊躇しています。

しかし、川上氏はあきらめません。「工事の指揮をとっている将校のところへ出かけて、『ご苦労さまです。サイパンが落ちた今こそ我々の決意を固めるときです。(略)銃後の国民の士気を鼓舞されるため、指揮ぶりを1枚撮らせて頂きたいのですが』と言った。すると、「指揮はいかんが、記念撮影ぐらいならよかろう」ということで、撮影におよんだ。もし盗み撮りが発覚しても、『指揮ぶりに感激して、つい…』と言えば罪一等は減じられようとの魂胆だった」(同書)という大胆な行動に出ます。

ここまでさせたのは、ただのプロ根性などというものではないでしょう。まさに、最初に掲げた強い意志あってこそだと感じます。こうしたことを、もし言い換えれば新聞記者としての職業倫理であり、将来の行く末を見た使命感というものであったとも思うのです。そのおかげで、これらの貴重な写真や、そもそもの拡張工事のことをはっきりと知ることができるのです。

一方、この時4,5枚現場を撮影したところ、ほどなく新聞記者の友人から、市役所など官庁で撮影が大問題になっていると知らされ、軍司令部に知られたらただでは済まないから写真を処分しておくように忠告されたとのことです。そして「こう早く知れたとなると、ただでは済まされないと、びくびくの毎日」を過ごしますが、工事をしていた部隊は直ちに続く長沼村(現・長野市)の飛行場作りに移動したこともあり、幸い、何もなく敗戦の日を迎えます。

◇

最後に、川上氏が1977年ー78年に撮影した長野市の人々の写真を少しだけ紹介させていただきます。

まず、見開きのお二人。左の方は満州で敵の迫撃砲弾を受け、腕を失われました。苦労の末、撮影当時は文房具店を経営していました。右の方は満州、北支で戦い、右足に貫通銃創を負って1941年に帰国、1943年に右足切断の手術を受けたということです。44年の結婚を機に奮起し、雑貨店を立ち上げたと。「もう戦争はこりごりだ。平和を護るためには全力を挙げたい」(同書)と。

こうした元傷痍軍人は1978年当時、長野県内に約4000人いたということです。このころまで、こうした方々の存在が「戦争はこりごり」という意識を自然に周囲に広げていたのは間違いないでしょう。

そして、戦場には出ていませんが、海なし県で魚屋を経営していたところ、戦争で魚の入荷が激減し、野菜の苗を売るなど苦労して戦争を乗り切られた方。こちらの方は「もう戦争はこりごりだ」という思いから、敗戦の時より髭を生やし始めたのです。「平和が、髭の八の字のように広がっていくことを望み、祈った」(同書)と。当時70歳。

この文を書いている2024年は、それから半世紀近くに当たります。もはや、こうした肌身で戦時下の苦労、恐怖、傷み、恐れ、そして加害を知っている方たちは、ほぼ鬼籍に入っておられます。そんな時代に、二度と「戦争はこりごり」という思いを皆が味わわないで済む世界をどうつくっていくか。先人に学び、現代を見つめ、将来を考え行動する。それこそが大切なのではないでしょうか。

既にこの本も手に入りにくいものとなっていますが、当時の新聞記者が命がけで残してくださった戦争の姿を、少しでも思い起こす助けになればと紹介させていただきました。戦争は誰にとっても無関係ではない。少なくとも、そのことは伝えたいのです。

関連記事 軍用に使われ戦後まで活用された長野飛行場

いいなと思ったら応援しよう!