ACT.83『新たなヒーロー』

道東の星と共に

昼下がりの札幌駅。

土曜日の夏季。8月をもう少しで迎えようとする中の札幌は北の大地といえど暑く、自分の中では滞在時間で慣れているとはいえ、車両を見てようやく自分が北海道に滞在していると気付かされる。

ディーゼルサウンドを掻き鳴らし、高架駅に滑り込んできたのはキハ261系1000番台。

現在の道南方面と札幌を結ぶ特急/スーパー北斗。そして今回乗車する石勝線で道東と札幌を結節する特急/おおぞら・特急/とかち。

こうした幹線系の特急の役割を託され、現在は北海道のディーゼル特急のエースたる存在となったのがこのキハ261系1000番台なのである。

かつては青系の塗装であったものの、現在はホワイトのマスクを被ったような塗装に全ての車両が変更された。

これから乗車していくのは、そんなJR北海道のエースであるキハ261系1000番台による特急/おおぞら7号だ。フリーきっぷを持ってそのまま乗車していくので、定番となった自由席の乗車位置に向かって車両に乗り込む。

特急/おおぞら7号は14時17分に札幌を発車し、18時39分に釧路に到着する。今回は『石勝線』という程ではないが、少しだけの乗車で下車するのでそこまでゆったりとは乗車できないのが辛いが。

(※画像はかつての石勝線の主役・キハ283系)

さて。これから札幌駅を発車する際に身を委ねる特急/おおぞらが走る主役の路線。『石勝線』について少しだけ解説しておこう。

石勝線は釧路・網走方面から道東を貫いて最終的には南千歳に至り、最終的には新千歳空港に向かう路線である。

沿線には夕張・トマムとリゾートの地もあり、国内外から多くの観光客が訪問している。

開業したのは昭和56年。

この年は、『北海道鉄道にとって最大の転換年』とも言われる衝撃の1年であった。

それまで北海道を鉄道で移動する際、網走・釧路方面への移動には札幌を出てまず、滝川・旭川を経由せねばいけなかった。

それが石勝線の開通によって札幌〜新得は46.4キロが短縮された。この新たな石勝線の開通によって、道東と札幌都心の所要時間は何と68分もの短縮を実現したのであった。

それまで滝川経由で運転されていた特急/おおぞらがこの石勝線開通によって函館⇄釧路(当時)を10時間30分で結んでいたのを、石勝線経由にする事によって札幌⇄釧路で所要時間は5時間を切ったのであった。

石勝線に関しては、踏切の決して多くない高架線を多く用いた高規格の路線となっている。

この高規格な路線形状もまた、石勝線の所要時間短縮へ大きく貢献しているのであった。

駆け抜けて

車内ではゆったりとディーゼル車独特の走行振動に揺られつつ、購入した菓子類を食して時間を潰したのであった。

写真はセイコーマートのティラミス。

これで130円行くか行かないかの値段であり、北海道の安いデザートの値段を身を持って体感したのであった。

しっかりとほろ苦く甘さも際立っており、味は申し分ない。量の少なさも値段に関わっているだろうけど、胃の隙間にこの値段で埋められるのなら充分だろう。

しばらくは高架を降りて、札幌の都市圏を担う通勤電車たちと走行する。電化区間を走るディーゼル特急。通称・架線下ディーゼルの旅路は線形もさながら、電車に負けじとその力を発揮し戦う気動車の力走を体感できる面白い乗車区間である。

いよいよ、電化区間のラストである南千歳だ。

南千歳は新千歳空港の玄関口のような駅で、ここから空路の旅を終えてトマムなどのリゾート地に向かう乗客と合流…ないしはここで分かれて新千歳空港へ向かい、東京や大阪に向かって空の旅路に向かう乗客と離れる…など、客層の変化する面白い場所だ。

写真は南千歳付近にて、自分が今回使用しているフリーきっぷの記念写真を撮影した様子である。下車印を多く押印して頂いたが、正直まだ足りなかったような…という後悔の念が強烈に強い。

しかしまだ、北海道は初訪問なので次回にまた本格的な回収を持ちこそう。

…だがそういった気持ちで多くの路線に地域をを放置しているのも現実だ。そろそろ向き合って回収を頑張らねばならない。

このハンコにハマってから、随分と列車で様々な駅を訪問する機会や達成感が強くなった気がする。

変化は短く

南千歳を離れ、石勝線が始まった。

石勝線は気動車特急で運用されているように、全線が非電化であり架線を通していない。

そういった事情で、ディーゼル車たちがこの高規格な路線を託されているのだ。

南千歳を離れまず大きく感じる石勝線の変化は、うねり曲がり…しかしそれでいて芯を感じる緩やかな高架だ。

そしてトンネルの多さ。山を貫き、線路が通されている事を実感する。

途中、信号場のような場所で少しだけ停車してから再び加速し、特急/おおぞら7号は14時40分頃に追分に到着した。この追分にて下車する。

旅の前半、3日目だったか4日目だったかの夜に

下車して以来、久しぶりの下車となった。

改札に最も近い1番線に停車し、そのまま夕張方面に向かう姿を見送る。そのまま夕張方面に向けてキハ261系1000番台はエンジンを高らかに唸らせ消えていった。

さて、この駅は2回目。もう何かと要領に関しては掴めてきたような気がする。

「んで、確か坂を登ってくんだよなぁ…」

宿泊した宿の支配人の言葉を思い出しつつ、この駅から旅立った本格的な思い出も蘇ってくる。

全然自分は旅の途上に居るのだが、何処か駅からは父親のような。実家のようなそんな気持ちを感じた。

では、この駅から歩いて目的地へと向かっていこう。

駅を出て、急な坂道をずんずん歩いていく。

写真の中にある『道の駅 あびらD51ステーション』が今回の目的地である。この場所は北海道でどうしても訪問しておきたかったので、旅のクライマックスを迎える段階で再び訪問して行く事にした。

当初の予定ではあまりにも目を当てられない状態の計画を弾き出して宿の支配人に添削を受ける事となったのだが(アレは良い施しだった)、そのタイミングにて

「折角だし安平のD51はこの時にしなよ」

とのアドバイスを受けて変更。そして今に至るのであった。

しかし道を歩いていると、あまりにもD51…というか蒸気機関車への推しが強い。

早くも保存車観察への熱が。そしてこの町の発展に蒸気機関車がどれだけの寄与を残し、観光にまでその功績を残しているのか…などを考えさせられた。

「いやこれまたキツいんだよなぁ…」

早朝に下って苫小牧に向かったあの時とは違う重みを、足腰に覚えて坂を上がっていく。

しかしながら、上りだろうと下りだろうと。

この場所を歩いて感じる自然の量は本当に北海道を歩き散策している実感を得られる。

クライマックスを迎えても、まだ北海道らしさは尽きない。

坂を上って、しばらく小高い丘のような場所を歩いて『道の駅』への看板に向かって歩いていると、奥に倉庫のような建築物と茶色い貨車・ワム38000らしきものが確認できた。

この写真を撮影した場所は小学校のような場所だったのだが(と思う)バッチリと貨車の存在、ポツンと広がる鉄道関係の史跡的なモノを感じた。

そうした開けた情景を浴びつつ、車に人に多く交錯する結節点のような場所を発見した。ようやく到着しただろうか。

全ての親との出会い

小高い丘のような場所を歩き、大きな駐車場と建物を発見する。

訪問した際は夏だったのでイベントが開催されていた。多くの人だかりを発見し、

「何をやっているのだろう」

と興味本位で向いてみると猿回しの芸をやっていた。そういえば猿回しなんて芸目、はじめて見たような気がする。

そうしたイベントの喧騒を他所に、自分が写真を撮影したのはこちら。

『追分機関庫』

と記されている。

この場所で求めていたもの。そしてこの道の駅に『D51ステーション』の名が冠される証拠こそがこの建屋なのである。

…と散々ここまで引っ張って何だが、この機関庫内に格納されている車両に関しては後にしよう。どうしてもこの場所で出会いたい車両がいたのだ。その車両は、目立つ場所に佇んで我々にその存在を示していた。

この場所でどうしても出会いたかった車両。

それこそがこの車両。

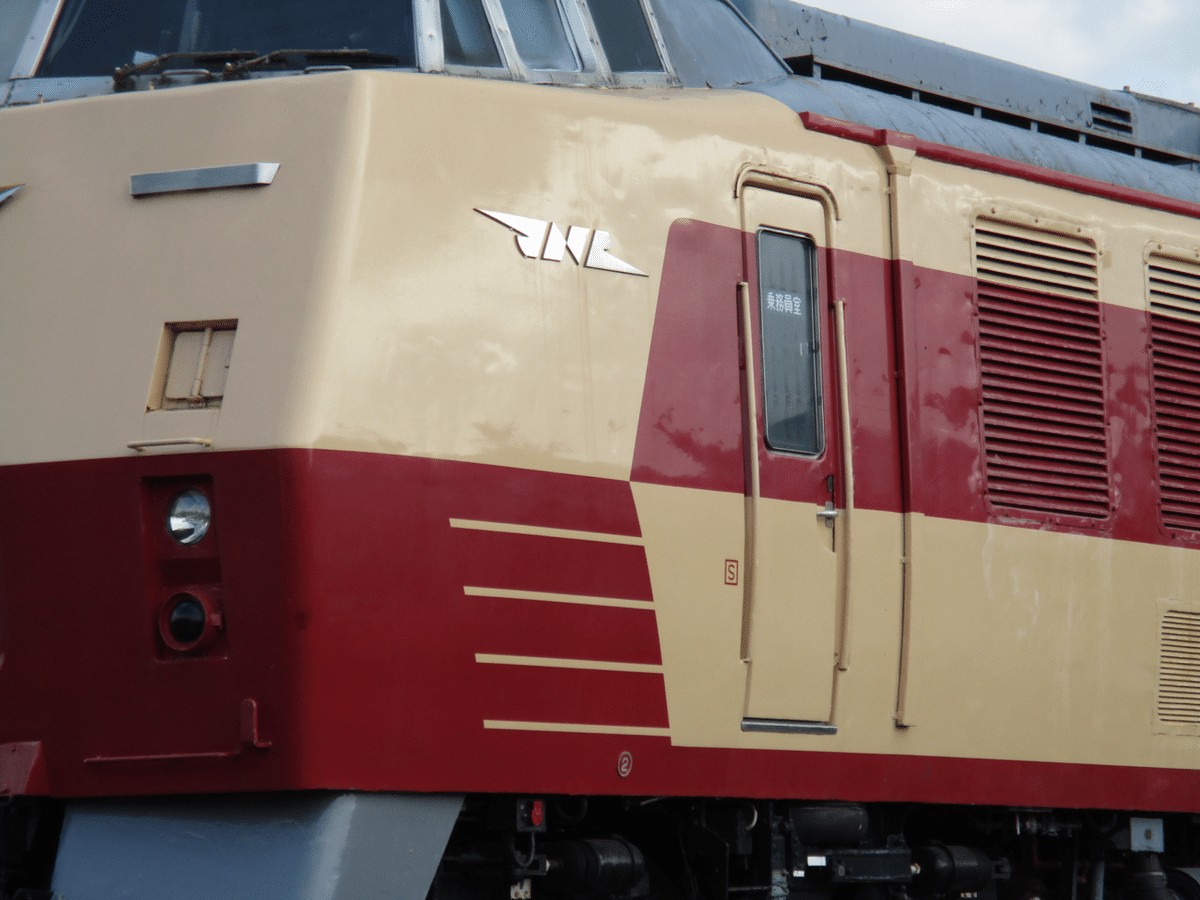

北海道の地域に合わせて誕生した気動車特急車両であり、国鉄の地域に合わせた車両設計の気動車特急、キハ183系である。沼の深さで多くの鉄道ファンを狂わせたのも忘れてはならない

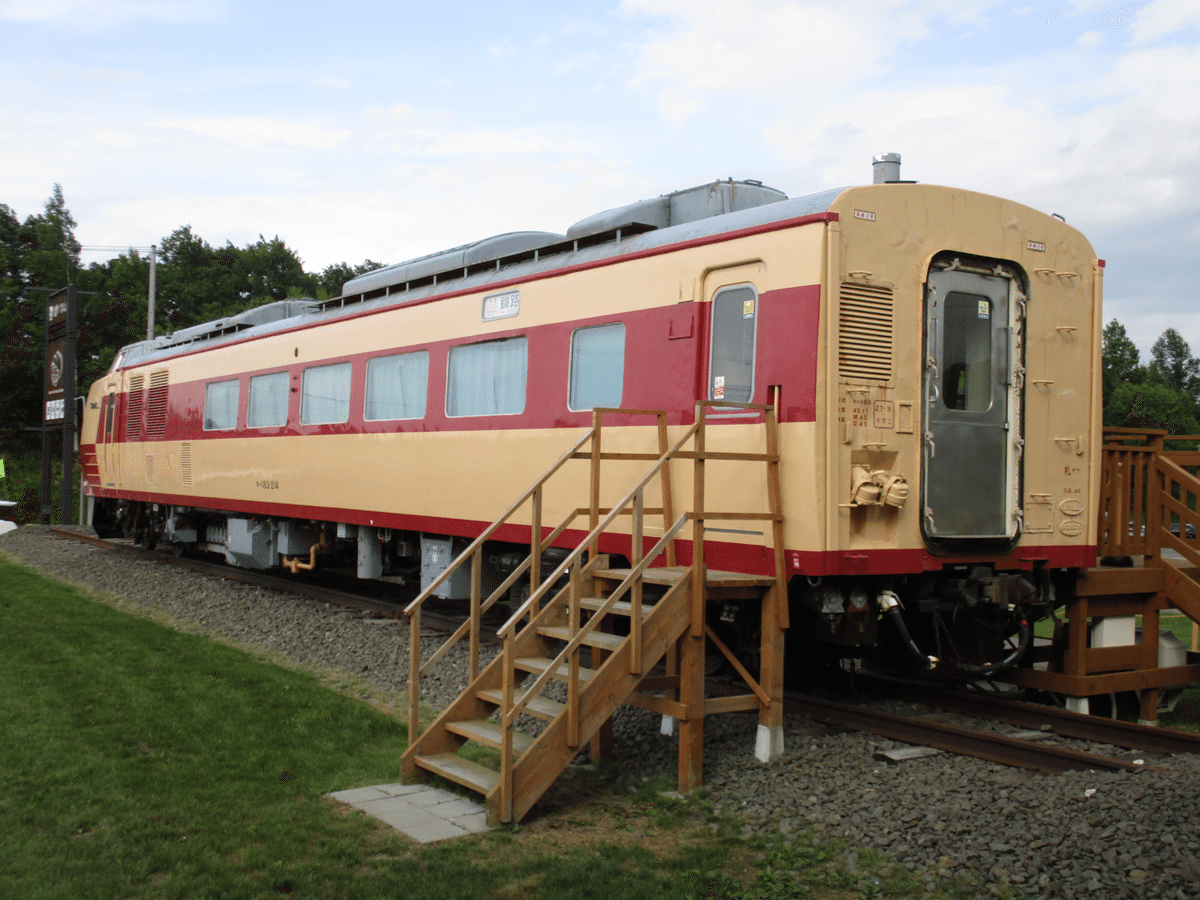

この車両は、クラウドファンディングによって安平町に保存される事となった。北海道の鉄道ファン。そして全国の鉄道ファンたちの願いが結集し、この車両の存在を後世に伝える存在として飾られているのである。

では、見ていこう。

札幌滞在時は天気もそれなりに良かったはずが…

追分に到着し、安平町を散策しているといきなり曇天に変化してしまった。

キハ183系に関してはどうしても京都での計画時から気合を入れ、期待もかなり大きかっただけにこの曇天への変化は非常に悔やまれる。

道の駅あびらD51ステーション…にて保存車として余生を送るキハ183-214。この車両は、北海道に適合し、極寒の大地で生き残り冬の鉄道に徹底的な対策を施した車両であった。

それまでの本州圏・または全国での気動車特急として各地を走行し、気動車優等列車の先陣を切った存在でもあった。

それまで、全国で活躍していた気動車特急…はキハ80系列に始まる全国統一規格の車両であった。

写真のような車両たちがディーゼル車たちの最優等種別を担い、全国の幹線・本線を支えていたのだ。

しかし、これらの従来通りの統一規格された気動車特急では北海道に太刀打ち出来なかった。

その理由はただ1つ。

『寒冷地という環境、北海道での極寒の走行には向いていなかった』

事にある。

特に北海道は日本有数の寒冷地帯。

そうした場所に本州圏と同じような車両を投入すると、雪や寒さで車両の老朽化。果ては氷や氷点下の温度で車両機能の停止に車両の劣化や機器の摩耗などが進行し、雪との熾烈な

戦いの日々に晒されてしまうのだ。

こうした状況を打開すべく、国鉄は遂に立ち向かったのである。

昭和50年代に入ってくると、国鉄の車両開発に変化が生じるようになった。

それまでは『東京中心』にして車両を設計・製造し全国に送っていたものの、昭和50年代に突入すると『地域の事情』に配慮した…より活躍地域に対して適合・適応する車両を導入するようになったのだ。

その例が、写真の117系電車である。

当時の国鉄・大阪鉄道管理局が私鉄王国・関西で勝ち抜いていく為の手段として。関西急電以来の伝統となる新快速の復権を賭け導入し挑んだ、『地域に沿った』車両の登場であった。

そうした事情から、北海道にも新型車両…それも、雪に強く極寒の大地をものともせず活躍すr車両の導入が検討された。

そして登場したのが、この『キハ183系』特急形気動車であった。

国鉄の伝統特急色である赤×クリーム色の塗装を継承し、もちろん従来通りの気動車特急と比較して性能の向上にも努めている。

また、前面の列車愛称表示器についてはそれまでの看板方式から方向幕タイプの電動幕に変更された。幕の中には『北海』『オホーツク』『おおぞら』『おおとり』…など、北海道の鉄道史に名を残す錚々たる列車名が挿入されている。

キハ183系は栃木県・宇都宮市の『富士重工業』にて試作編成を製造。昭和55年。先行的に特急/おおぞらの運用に就業した。

そして、その営業運転と並行するようにして2年近い試験走行を実施。量産化に向けた弾みを付けていく事になったのである。

寒冷地との戦い・覚悟

昭和61年。試験走行の結果に目処が付きキハ183系は本格的な量産体制に入った。

石勝線の開通後である昭和61年以降は本格的な運用に投入され、道東と札幌都心を繋ぐ架け橋として活躍を魅せるのであった。

従来通りの国鉄特急車から成長し、車両としては完全な北の大地への適合を見せたキハ183系。その車両には、並々ならぬ雪への戦いの姿勢が入っている。

まず、この先頭形状をご覧いただきたい。

角張ったデザイン…角角と切り取った直角体のような姿が印象的だと思う。高運転台という国鉄特急スタイルはしっかりと維持をしつつも、それでいて北海道独自のスタイルを放っている。

車両が角張ったデザインをしているのは、まさにその『豪雪地帯での活躍』が影響するものであった。

キハ183系は出来る限り雪の積もらないような設計にしており、鋭角状にする事によって。角の立つ姿を際立たせる事によって、車両に対しての積雪対策を実施する事にしたのだ。

この高運転台の車両は鉄道ファンによって『スラントノーズ』車両として親しまれ、車両の引退する平成25年以降にもしっかりと定着した。

高運転台の下。雪が積もってもすぐ除雪が出来るような構造になっている。

こうした地道な設計が、車両を地域に適合させていく為の1つの近道であり対策でもあった。

特に北海道の粉雪状の雪は車両に容赦なく降り注ぎ、車両が基地から出庫し帰還すると、雪だらけになって帰ってきたという。

試験走行、本格的な登場を経て雪と戦い続け。キハ183系は北海道に適合した車両として国鉄による『北海道の特急』の地位を確立したのであった。

車両を側面から眺めてみよう。

キハ183系。この車両は『スラントノーズ』として鉄道ファンに語られ親しまれた雪対策以外にも、車両の要であるエンジンなどの走行機器でも豪雪地帯・北海道で活躍する為の秘策が込められていた。

エンジンには、雪が侵入しないようにプロペラを装着して粉砕し跳ね飛ばす機構を。また、雪を溶かして進む為にヒーターを装着し、雪との戦いへと挑んだ。(写真の保存車は200番台なのでエンジンを強化しアップデートしている)

台車にはDT47を基本にし、付随車にはTR233を採用。ダイレクトマウント空気バネを導入し、乗り心地の改善も同時に図った。

この機構は当時の国鉄最新鋭の設備であり、一気に時代の近代化が到来したようなものであった。

そして、キハ183系は最終的に169両を富士重工業以外にも日立製作所・新潟鐵工所から製造され巨大な陣容を形成していく事になったのである。

大いなる活躍に寄せて

キハ183系は、石勝線開通と共にその生涯の華々しいスタートを切り、一躍道内の主要特急の座に大きく滑り出た。

石勝線では釧路方面への所要時間短縮に貢献した『おおぞら』の他に、帯広まで走行する『とかち』のもう1種類がキハ183系によって運転される事となったのだ。

それまでは快速列車として昭和61年以降に滝川⇄帯広を走行していたが、平成2年に特急に昇格した。その際、特急となった『とかち』の仕事を担ったのもキハ183系なのである。

そして平成3年以降には2階建てのグリーン車であるキサロハ182形を編成内に挿入。『スーパーとかち』として北海道特急の豪華絢爛な黄金期を形成した車両でもあった。

キハ183系が道内で担当した列車は枚挙に上がり、まさに『北海道を支えた』存在として道東の架け橋として革命児のような登場以降も働き続けた。

『北海』『おおぞら』『とかち』『おおとり』『北斗』『サロベツ』『オホーツク』『大雪』…など。

そして夜行快速である『ミッドナイト』。また、同じく夜行特急として14系寝台客車を一時期は挿入した『まりも』。

多くの列車でキハ183系は活躍し、道内での大車輪の活躍を。道内の交通の血脈として駆け抜けたのである。

写真は保有していないので掲載しないが、キハ183系は時代に合わせた車両の編成短縮にて登場した通称『白坊主』の100番台。

この先頭車改造の100番台に関しては、赤×クリームの国鉄塗装時代に塗装の不評をファンから買って羽根形の塗装アクセントをライトケースに付けたという面白い逸話もある。

また、国鉄最後のダイヤ改正に合わせて『新型車両』として登場した明るいホワイトの塗装を基調にしつつオレンジの斬新な直線主体のラインを車体に描き赤色のアクセント帯を巻いた500・1500番台。

ハイデッカーグリーン車も登場し、旅を楽しませ移動の時間をワクワクに変える革命的な車両としての活躍も残した。

しかし、そうして『国鉄の気合い』『雪との戦闘』の日々にも終焉が近づいたのであった…

落陽の時

国鉄としては当初、気合を投じて『地域に適合した車両』として専用設計に挑み、極寒の雪国で戦い抜いたキハ183系。

だが、そうした中で雪による車体を蝕む時間は止められなかった。車体は老朽化が目立ち、雪国向けの車両とはいえど経年には勝てなかった。

順次、キハ183系の担当していた列車たちは新型車両に置き換えられていく事になった。JR北海道となり新たに開発された車両によって、キハ183系の築き上げた極寒の大地での高速な所要時間。道内の主要都市を結節するその能力は、民営化後に登場した新型車両によって更なる高みへ向かったのであった。

そうして、遂にこの時を迎えたのであった。

平成30年。キハ183系の初期型・スラントノーズ車の引退である。廃車に関しては続々進行していたが、遂に国鉄時代に北海道への先陣を切って登場したグループが、JR北海道から去る事となった。

引退後、スラントノーズ車たちは海外に譲渡された。タイで現在は活躍しているのだが、その活躍は日本時代とそこまで遜色がない。車両を追っかけてタイに向かい観光をする日本人、日本の鉄道ファンにも好評で、道東と札幌の架け橋となった車両は現在。国を越えて日本とアジアの架け橋として楽しまれている。

現地、タイでは観光列車・ツアー列車として運転されているようだ。

そして、令和4年。スラントノーズ車…ではなく更なる高速化、車内サービスのアップデートを狙い誕生したキハ183系の500番台・1500番台も最後の仕事であった石北本線の特急/オホーツク・特急/大雪から引退した。

これによってキハ183系は道内の鉄道から全て去り、石北本線で最後の活躍に奔走した500番台・1500番台は日本の真反対である地球の裏側。アフリカはコンゴに海外譲渡された。(当初はシエラレオネが譲渡だったようであるが現在は消息不明)

架け橋、その後は

完全引退し、国内から全てキハ183系が消滅した…というわけではなかった。

キハ183系はその功績。道内各地を走行した存在感が広く親しまれ、クラウドファンディングで車両を保存する計画が持ち上がった。

クラウドファンディングは令和4年に実施され、13,860,000円を達成してキハ183系のスラントノーズ車両往時の全盛期に纏った国鉄色に苗穂工場で復刻され、安平町に保存される事となった。

現在は道の駅あびらD51ステーションにて、多くの観光客・鉄道ファンの訪れる道の駅のシンボルとなった。

さて。そんなキハ183系。

安平町では『キハくん』として親しまれ、完全に街での存在感を出しハートを掴んでいる。

自分も安平町、そしてこの町のシンボルとして更なる輝きを後世に…との願いを込めて購入。

一瞬で

「持ち帰りたい…!」

との小動物的な感情に追い込まれた。

キハくん…お父ちゃんだよ…サイコかお前は

そんな感じで、現在はすっかり革命時として登場したデビュー路線は石勝線のお膝下、安平町で町のシンボルになったキハ183系。

その末永い輝きを祈って、しばらくこの車両との時間を楽しむのでした。