なぜ、人は東京に集まるのか ― 23区内の全駅を降りた講師の「東京23区大全」

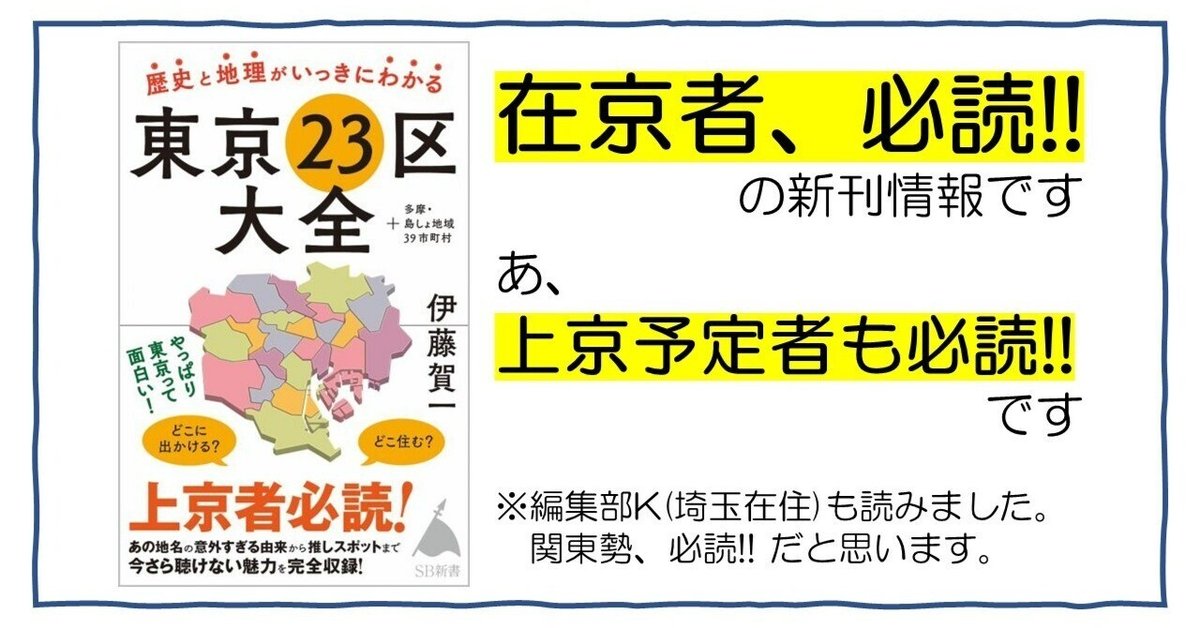

スタディサプリで社会科9科目を担当する人気講師、伊藤賀一先生。そんな伊藤先生の新刊『歴史と地理がいっきにわかる東京23区大全』(SB新書・本日3月5日発売)は、その名の通り、歴史と地理(と先生の個人的見解)を切り口に東京に魅力に迫った本になっています。

歴史マニア・地理マニアが東京散歩に使うによし、上京者が東京の予習復習に使うによし、その他妄想実用なんにでもよし。大人から学生まで、「教養としての東京」が身につく一冊です。

ここでは、本書から「はじめに」を抜粋して読者の皆さんにお届けします。

なぜ東京に人が集まるのか

2020年早々から猛威を振るい続けるコロナ禍において、テレワーク推奨の流れもあり「地方の時代」「もはや移住」などと言われることもありますが、東京の人気は根強いものがあります。

なぜ東京23区を中心とする首都圏一極集中になってしまうのか? という疑問の答えははっきりしています。一般的な地方都市であれば「大卒の就きたい仕事が公務員・銀行などに限られる」ことなど。また、札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・福岡という地方中核都市であれば「高速輸送交通網が発達しすぎて、飛行機・新幹線・高速道路で首都圏から日帰りで往復可能=ストロー現象」などがあります。

東京一極集中の理由は経済だけじゃない

でもおそらく、一番の理由は「東京が魅力的だから」です。

大学・専門学校・企業・官庁・美術館・博物館・舞台・コンサート・スポーツイベント・各都道府県や各国の料理・世界中のファッションなど、あらゆるものが集まり「ないものがない」状態。しかも都市規模が世界最大で、世界都市ランキングでも堂々の1位。全世界の誰が見ても、現代の日本の政治・経済・産業・文化の総合的な中心は東京なのです。

そして、出られない事情さえなければ、よほど地元が好きで東京が嫌いじゃない限り、一度は東京で暮らしてみたい、と思う若者の心に鍵はかけられません。

東京23区は、各世代の若者を惹き付けてきた「魔の都」なのです。特に、現代の東京だけでなく、歴史や地理とからめてみると、その魅力は浮き彫りになります。

東京は歴史と地理のロマンあふれる街

社会科は、地理(統計)・歴史(過去)・公民(現在)の各分野を横断することで見えてくることがあります。東京23区でも、歴史と地理を、現在の視点(=公民)から同時に見ることで、因果関係が明確になります。

「なぜ、東京ドームの横に閑静な庭園があるのだろう?」……それは一帯が水戸藩邸だったからです。「なぜ、動物園と東京タワーの旧2大名所はあの場所にあるんだろう?」……それは江戸城から見て上野の寛永寺が鬼門、芝の増上寺が裏鬼門の方角にあたるからです。「なぜ、王子・飛鳥山の桜が有名なのに、近くの上中里に巨大な中里貝塚があるんだろう?」……それは、8代将軍徳川吉宗が享保の改革で桜を植え、縄文時代にはそのあたりまでが海だったからです。

どうですか? 通い慣れた「東京」の街並みが、立体的に見えてくることでしょう。

『東京23区大全』の試み

本書には客観・主観という2本の柱があります。

人口、面積などの地理の基本データ、自治体の由来などの歴史に加えて、学校、経済(企業、行事祭り)、出身有名人を盛り込みました。参考書や歴史書では読めない地理・歴史・公民にわたる守備範囲の広さが本書の特徴であり「大全」と銘打つ理由です。

また、私は上京後の31年間で23区内全ての鉄道駅で降りた経験を持ちます。駅によっては、降りただけでなく、これまで20種類以上の仕事をするなかで、表だけでなく街の裏の魅力も味わってきました。あえて私個人の主観を前面に出した【筆者の視点】を入れているのは、そういった理由からです。これから上京を考えたり、住む街選びをする人には独特かつ無二の資料となるでしょう。

本書は、東京に生まれた人、住み慣れた人、これから住む人、旅行で訪れる人も含め、全ての人に何らかの発見を約束します。もちろんビジネスの話題作りにも役立つはずです。23の区ごとに、客観から主観の落差を存分に楽しんでください。そして、もっと「東京」を知りたい人のためにコンパクトにまとめた23区外の都下・島しょ部も、付録的なものとして覗いてみてください。

さて、「東京」要素が、読者の皆さんに響きますように!

さて、ここから先は本書をご購入ください。

購入前にもっと読みたいという方はコチラをクリック!

無料で試し読みいただけます。

『歴史と地理がいっきにわかる東京23区大全』

著・伊藤賀一 発売・2022年3月5日

著者略歴

伊藤賀一(いとうがいち)

1972年京都市生まれ。新選組で知られる壬生に育つ。法政大学文学部史学科卒業後、東進ハイスクールなどを経て、リクルート運営のオンライン予備校「スタディサプリ」で高校日本史・倫理・政経・現社、中学地理・歴史・公民、新科目の歴史総合・公共を加え9科目を担当する「日本一生徒数の多い社会科講師」。43歳で一般受験し、早稲田大学教育学部生涯教育学専修に在学中。著書は『47都道府県の歴史と地理がわかる事典』 (幻冬舎新書)、『世界一おもしろい日本史の授業』(KADOKAWA)、『ニュースの"なぜ?"は日本史に学べ』(SB新書)、『くわしい中学公民』(文英堂)など多数。調布FM「伊藤賀一のPM11」も毎週金曜23時から放送中。著書累計は90万部を突破。