30秒ドローイングを1年やって実感した効果、おすすめ画材など

2024年4月14日、一部有料にしました。

引用の際は、本記事URLかリンクをご記載下さい。

2018年の秋、漫画描き仲間のグループLINEで「ポーズマニアックス[※]のサイトで3Dモデルを見て30秒ドローイングをしてる」「私もやってる」と話題に。

「絵も結局、スポーツみたく基礎練習が大事なんですね」という話に落ち着きました。

そういえば、どの分野でも一流のプロほど基礎練習をやるって聞いたことがある。

※ポーズマニアックス…ここでは2020年末まで見ることができた、Flashの旧版ポーズマニアックスのこと。2022年3月11日に復活した新版については後述。

ファストドローイングをやったことがなく、人物を描くのに苦手意識がある私も、とりあえずやってみることにしました。

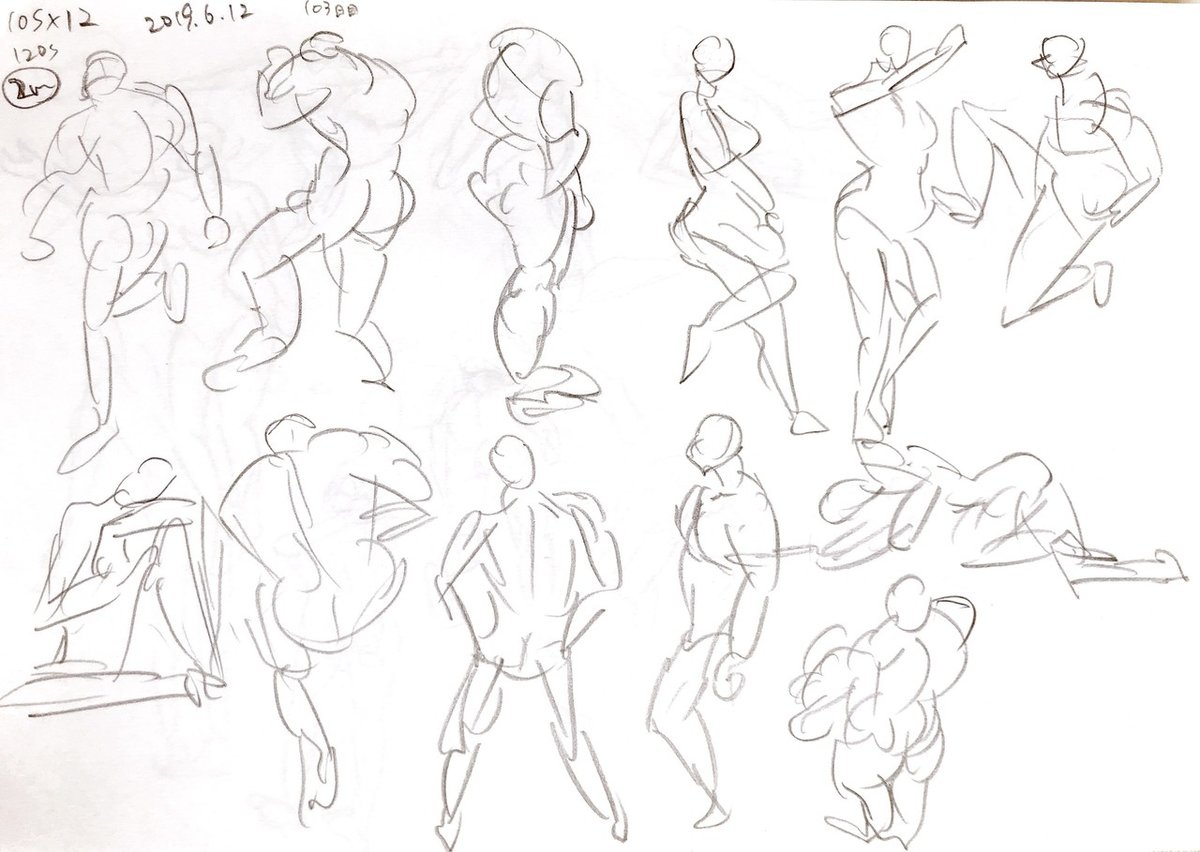

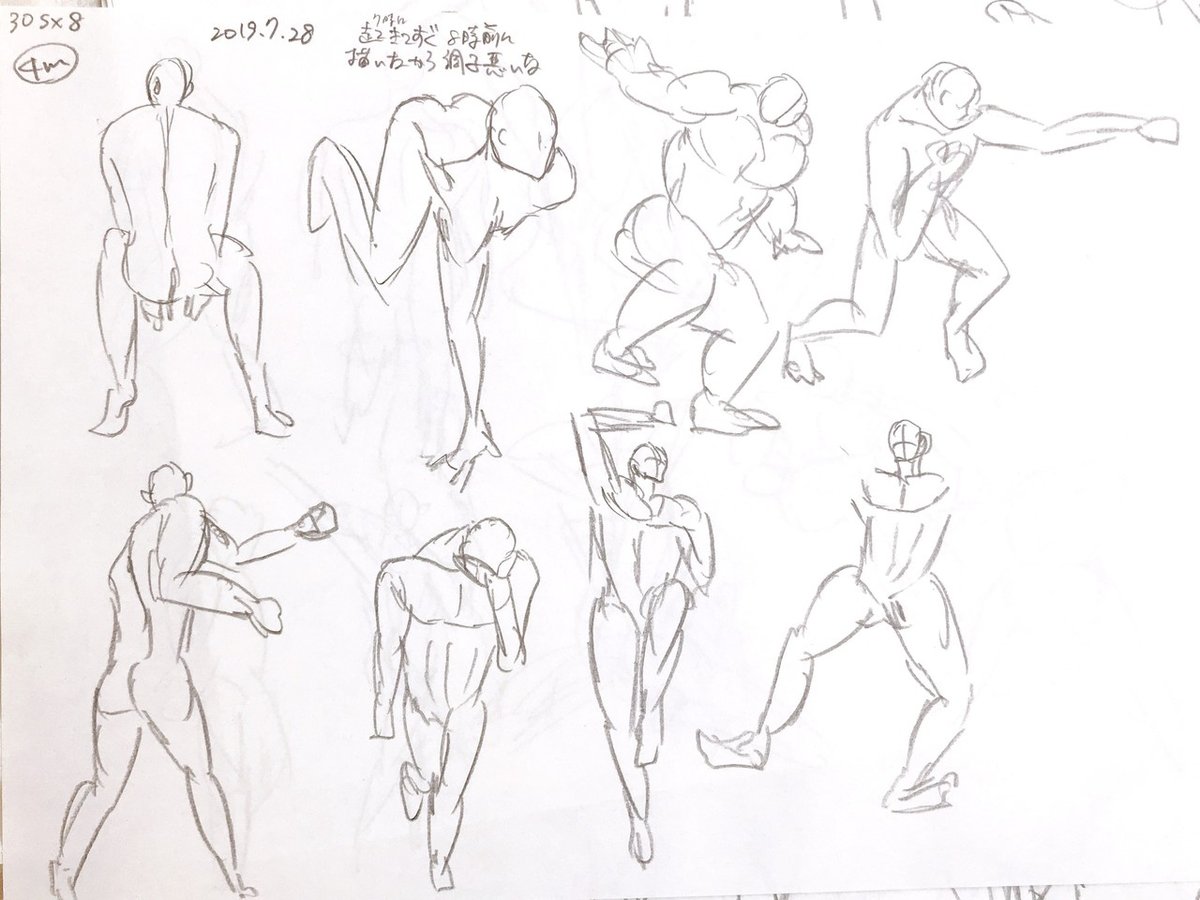

2018年10月から2019年10月の1年で、113日描いて色々実感したのでまとめてみます。

ちなみに描いた量は1日あたり、10秒ドローイング・30秒ドローイングをそれぞれ8〜10体くらい。

たまに倍の16〜20体描いていました。

10秒ドローイングは少し後からスタート。

1.実感した効果

●絵を描くのが早くなった

私は30日目くらいで、イラストのラフ、漫画のネームといったざっくり描くような絵の早さが明らかに上がりました。1.5倍速くらいになったと思います(個人差がありそうです)。

●人体を立体で捉えられるようになった

今まで自分が人物をアウトラインだけで捉えて、立体で捉えていなかったなと自覚できました。

さらに立体で捉える力がアップ。脳内で3Dモデルの人物を大体イメージできるようになりました。

●人体の魅力に気付いた

ポーズマニアックスのモデルは、裸体で筋肉美溢れる細マッチョ男性、曲線美が素晴らしいスレンダー女性、たまに筋肉ムキムキの男性、たまに子どもと4種類あります。

それぞれが自分では思いつかないポーズを取ってくれるので、ここのラインが美しいな、私はこの筋肉が好きだなと発見がありました。

以前お世話になった絵の先生が「人体描くの上達したかったら人体フェチになれ!」「筋肉が大好きになると早く上手くなる」と仰っていたわけがよく分かりました。

好きな部位は描くのが本当に上手く早くなった……!

筋肉に限らず、推しキャラやかわいい女の子や動物やお花やバイクやロボットや食べ物や街並みなど、皆さん何かしら好きなものがあるかと思います。

自分が好きなものをたくさん描くのも、絵の上達の近道かもしれません。

2.事前に勉強しておいて役立ったこと

●美術解剖学と人体の比率

30秒ドローイングを描いてて、あれ?腕関節どのへんで肩周りの骨と繋がってたっけ、三角筋どこまでだっけ、などと疑問が出てくることも。

骨や筋肉などの美術解剖学や、人体の比率を知っていると描きやすくなります。

知っていて描いたほうが、絵の上達スピードは断然早いかと。

人体の比率は、腕を下ろしたときに肘と肋骨の終わりの位置が大体同じとか、骨盤の縦の長さが頭蓋骨の縦の長さと同じとか、人体を横から見たときに頭蓋骨の縦横の長さと肋骨の幅が同じ……といった決まりごとです。

スポーツで例えると基本のフォームでしょうか。おそらく知らないまま30秒ドローイングを描いていて、ずっと間違った比率の絵になっている方も見受けられます。

ちなみに筋肉や骨格は、名前と、両端はどこと繋がっているかを、合わせて覚えると便利ですよ。

人体についての勉強に役立ったのはこちらの本、「スカルプターのための美術解剖学」です。

しばらく前にTwitter(現X)でバズったので、ご存知の方も多いかもしれません。

今紙版は流通が少ないのか、プレミア価格になっているお店も。買うならなるべく早めがおすすめです。定価は5500円。

本の値段としてはめちゃくちゃ高いと感じますが、美術解剖学系の本では破格の安さです。

この内容と分かりやすさでこのお値段は、本当にお得でした。

3.まずはアナログで鉛筆を使って描くのを推奨

●覚えやすさが上がり、描きやすい

かなり慣れたらデジタルにしてもいいと思います。けれどアナログの方がたくさんの感覚を使い、覚えやすい。

「アナログはデジタルより、描いてる内容が脳に定着するスピードが早い」という研究もあるそうです。最初は紙と鉛筆を使うのがいいかと。

線のフェードイン、フェードアウトがしやすく、色んな方向に素早く動かすドローイングでも描きやすく、手が疲れにくいので鉛筆いいですよ。

ファストドローイングやクロッキーだと、濃さは2B〜4Bくらいが使いやすいです。

●アナログおすすめ画材

色んなメーカー、色んな濃さの鉛筆を1本ずつ買って使い、自分にとってベストなものを探しました。

人によって合う画材は違いますし、画材によって快適さが全く違います。ぜひ皆さんもやってみて下さい。

私は滑らかな描き味の鉛筆「ハイユニ」推し。

30秒ドローイングやアナログイラスト下絵では2B、漫画のネームではFを愛用中。

合うものが判明してからはダースで買っています。

いずれかのメーカーの鉛筆をワンセット持っておくと、クロッキーにもデッサンにも使えて便利です。

ちなみに、消しゴムはファストドローイングだと使いませんが、サクラクレパスの「フォームイレーザーダブル」がイチオシ。

すごく消しやすく、私はもう20年近くリピートしています。けれど最近はお店ではなかなか見かけないレア商品になってしまった。

Amazonにはあります。100サイズがおすすめ。

消しゴムは使い始めて1年くらいすると、消す力が下がります。

作業効率を優先するなら、古くなったら新品に替えたほうがいいかもしれません。

細かいところを消すには、トンボ鉛筆の「MONO zero」の角型がおすすめ。

私は力が強すぎなのか、丸型は先端が千切れやすかったです。

この鉛筆削り「ラチェッタ カプセル」はフタつきで、ペンケースの中が汚れなくて気に入ってます。

デッサンであれば本来はカッターで鉛筆を削りますけどね。

ステッドラーの2穴タイプの鉛筆削りもよかったです。芯が太め、細めの仕上がりが選べる。

この鉛筆削り「デッサンメイト」は、鉛筆を削ると芯先が最大19mmにもできます。

芯先の長さは短くも長くも調整できる機能つき。

最長でこんなに長く削れちゃいます。

※アナログ画材は、Amazonだと定価より高いことが多いです。各メーカーの公式サイトで本来の値段をチェックしてみて下さい。

ここに掲載したリンク先は、掲載時点で定価か、定価以下か、公式サイトのものだけです。

街の画材屋さんを応援する、アナログ画材を売り続けて頂くという意味でも、オンラインではない実店舗で買うのも大事だと感じています。

年々アナログ画材を取り扱うお店が減っていますから。

IC商品(コピックマーカー、コピックインクなど)の取扱店舗一覧から、お近くの画材屋さんを調べてみては。

ちなみに、世界堂はIC商品の取扱はありません。

地域によっては、近所にないよ〜! って読者さんもいると思います。私も高校生までは電車を乗り継いで買いに行きました……。

オンラインの画材屋さんでは、Tools、世界堂がおすすめ。

4.コピー用紙両面に描くのがおすすめな理由

たくさん描くので紙代が安く済む

好きな絵同士を見比べるのに便利

漫画のネームをコピー用紙に描く派の方は、描き味に慣れるので特におすすめ

描いた紙を重ねると、厚みがあって達成感が得られる

ツイッターに紙束写真をアップしたら、反響が大きかったのでいいですよ!

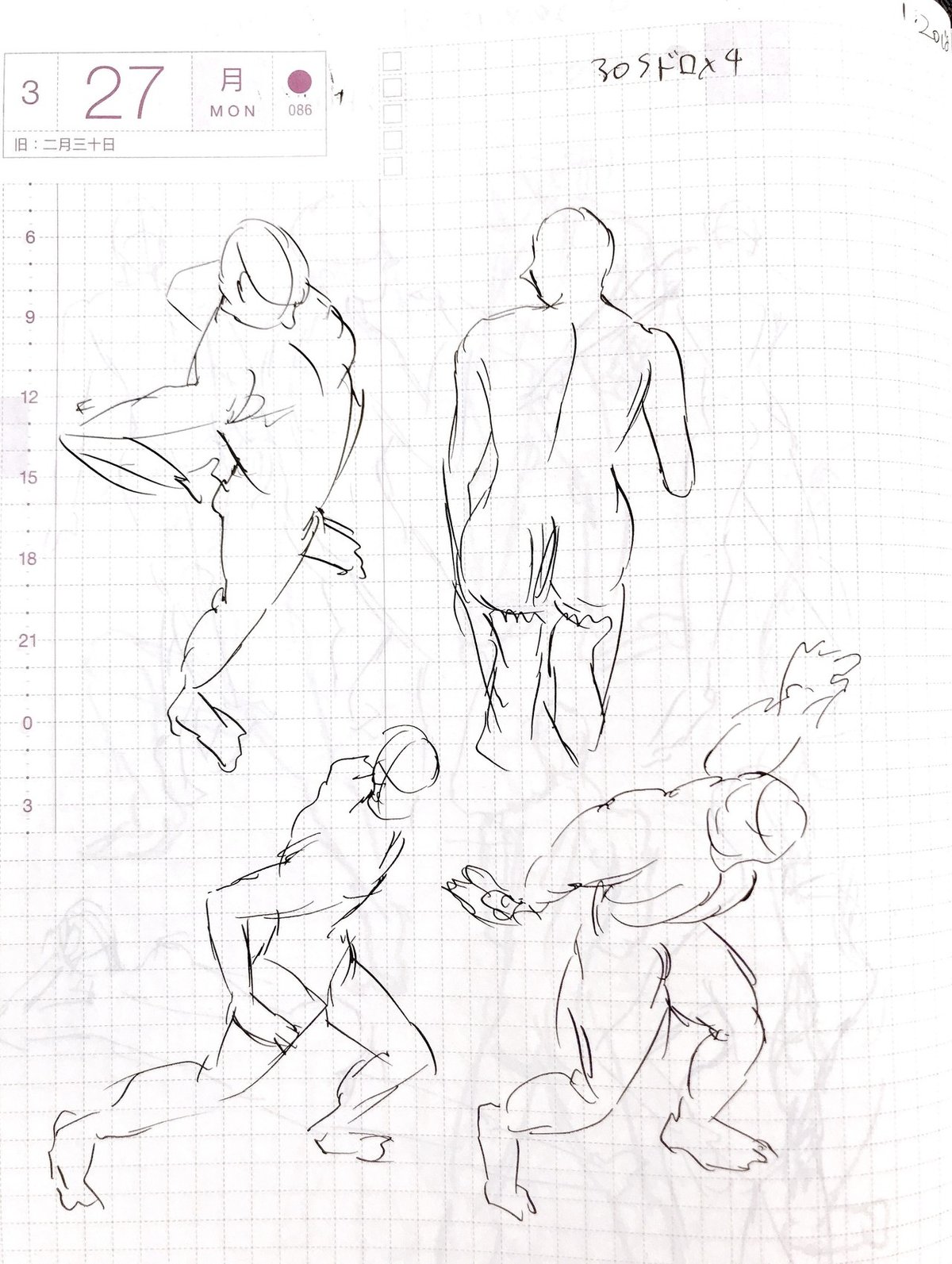

(コピー用紙に描くようになる前は、ほぼ日手帳カズンに描いていました)

10秒・30秒ドローイングをコピー用紙に毎日描くようになって1か月くらい。紙重ねると描いたなーと思う pic.twitter.com/j1tOxlTNNQ

— 空乃さゆる (@sayurusky) April 25, 2019

ただしコピー用紙両面に描くと、裏面の絵が表面に透けて見えてしまいます。

紙の厚さ、筆圧や筆記用具、下に敷くものの色にもよるかもしれませんが。

SNSなどに絵を撮影した写真を載せるときは、裏面が透けて見えるのを無くすために、iPhoneの場合は「写真」アプリの編集機能でフィルタを「ノワール」にして、「露出」「明るさ」を上げています。

ひと手間かかるので、人によっては片面だけに描いたほうがいいかもしれません。お好みでどうぞ。

私はB5サイズが好きですが、A4やA5のほうがいい方もいると思います。

コピー用紙は大体250枚入りと500枚入りがあります。紙が古くなると変色したり描き味が変わるので、私は250枚入りを買うことが多いですね。

5.ハードモードにしたかったら

●インクとつけペンで描く

興味があったら試してみて下さい。Gペンより丸ペンのほうが難しかったです。ペンに慣れたい人にもいいかも。

しばらくつけペンで描き続けてから久しぶりにいつもの鉛筆に戻ったら、とても楽に感じました。

ちなみに、ペン先も鉛筆と同様の選び方をして、自分に一番合うゼブラの丸ペンやGペンを。

インクは、伸びが良く速乾で耐水性になる、パイロットの証券用インクを長年愛用しています。

インクも開封から1年ほど経つと、だいぶ品質が変わってしまいます。

紙や画材との相性にもよりますが、伸びが悪くなったり、消しゴムをかけると薄くなったりします。

使い心地を追求して、月刊連載の1話(32ページくらい)描いたら新品のインクに替える漫画家さんもいました。特に漫画は線が命ですからね。

インクの開封日を書いたマスキングテープを蓋に貼るなどして、数か月〜1年くらいの間で期間を決めて使うのも、ひとつの方法かもしれません。私は長くても1年で替えています。

インク残量が多かったら勿体ないので、絵ではなく文字を書くときに使っています。

●10秒ドローイング

私は30秒に慣れてきたら10秒も始めました。短い時間をやってから30秒以上を描いてみると、時間が長く感じて一層成長を感じられます。

ポーズマニアックスサイトで時間は10秒、15秒、30秒、45秒、60秒、90秒から選べます。

6.ドローイングを財産化

●時間、日付、その日の調子をメモする

ドローイングは30秒か10秒か、描いた年月日、調子いい、疲れている、久々に描いた、など、紙の隅にメモしておくと便利。

見返したときに成長具合や、これくらいの調子やペースでこういう絵になるんだなと分かります。全部の絵を保存しておくと蓄積が財産になります。

私は睡眠不足や体調が悪いときの絵がヘロヘロだったので、ちゃんと寝よう、体調管理に気をつけようと思いました。

7.その他よかったこと

●無心になれるし達成感が得られる

とにかく絵だけに没頭することになるので、瞑想の絵画バージョンみたいな気がしました。

絵のモチベーション下がり気味だったり、気分のモヤモヤがあっても描いている間は忘れられ、作品がしっかり残るので達成感があります。

上記のように、確実に力がついてるのも実感できます。

●短時間でできる

ちょっとした空き時間にできるのもよかった。30秒で10体描いても、5分半くらいしか掛かりません(ポーズマニアックスだと、インターバルの3秒を含むと)。

●絵を描く前のウォーミングアップにいい

絵やネームを描き始める前に30秒ドローイングすると、いい感じに手や体を暖機できる感覚があります。

8.留意したほうがいい点

●ラフを描くことになる

下絵前のラフに当たる丁寧さの絵を、たくさん描くことになります。

イラストの線画で例えるなら、完成原稿の3・4段階くらい前の線に相当します。

初心者は特に、完成原稿の線画の丁寧さを見れば、作品にどう向き合っているかが分かるものです。

もしデッサンが狂っていたり、形が上手く描けていなくても、線が丁寧なら見る人のことを考えているんだなと姿勢を評価されるはず。

ですので、丁寧に描く線画の練習もしてみて下さい。デジタルならお絵描きソフトで、アナログなら鉛筆とペンとインクなどで。

●ある程度絵の基礎ができている人向け

デッサンとは違い、クロッキーで、細かく言うとファストドローイング。

ある程度絵の基礎ができている人なら効果的です。

ファストドローイングは、クロッキー経験がある人じゃないと難しいですよ。

●鍛えられるスキルが限定的

30秒ドローイングは上記のように、鍛えられるのは主に、「裸の人物をざっくり描くスピード」「早く大まかに立体で人体を捉える力」。

「絵の中にどう人物や小物を配置するか」「服のデザイン」「服や装飾品のシワや質感の描き方」「色の選び方」「光源と影の落ち方」「どこをベタにするか」「背景の描き方」など、デッサン力、構図やデザインスキル、質感や色彩、影や仕上げ、人体以外の描き方などの力は鍛えられません。

他のスキルも磨くトレーニングを、並行して行ったほうがいいです。

30秒ドローイングさえしていれば絵が上手くなる、という練習方法ではありません。

●3DCGは現実の人物とは異なる

※これはモデラーさんや運営さん次第で、今後はアップデートで状況が変わるかもしれません。

モデルが3DCGなので、筋肉の連動、重力感、重心感などが現実とは異なる場合があります。

現実の人物は、ひとつの筋肉に連動して別の筋肉も動いたり、重力で肉が垂れる感じがあったり、体重をかけたときに重みを感じさせる見た目になります。

けれど3DCGでは、これらは再現されていない場合があります。

なのでぜひ、一時停止した動画、映画、ドラマや、ファッション通販サイトの画像、雑誌やチラシの写真などでいいので、実写の人物も描いてみて下さい。

ただこの場合は、写真やモデルさんに著作権や肖像権があるため、ネットにアップするなどの発表はしないほうがいいです。

「著作権フリー」「クリエイティブコモンズ」と表記してあるネットの画像や、ポーズモデル写真集なら、そっくりに描いて発表しても大丈夫。大体有料です。

利用規約はよく確認してみて下さい。

自分で撮った写真なら、著作権が自分にありますので、見ながら描いても大丈夫です。

ただ建物とか服や靴とか、デザインに特徴がある著作物は、そのままそっくりに描くと著作権法に触れる場合があるので、アレンジして描いたほうが無難。

企業さんなどのロゴは、絶対そのまま描いてはダメですよ。

著作権周りは、だらしがないと読者さんにも同業者にも、超絶嫌われます。よく勉強しておいて下さい。

それと、絵画分野では、モデルが実物じゃない絵を描くのは邪道と見なされます。

油絵とか日本画とかの先生は、3DCGをモデルに描いても、映像や写真をモデルに描いても、否定的な見方をする方がたくさんいました。

もしあなたがイラストや漫画ではなく、油絵や日本画といった絵画の道に進みたいなら、なるべく生身のモデルさんを見ながら描くのを多くしたほうがいいですよ。

30秒ドローイングは良いトレーニング方法ですが、以上を留意した上で描いたほうがいいかもしれません。

9.描くコツ

●人体の知識があって使える上で、塊で人物を捉える

肋骨や骨盤の場所と見え方、背骨のS字ラインなど大事なポイントを意識して、体の比率、骨格や筋肉のつき方などを知った上で、中身のある塊として描くと立体感が出ます。

そのためには上記「2.事前に勉強しておいて役立ったこと」にあるように、美術解剖学や人体比率の知識があり、絵に反映できる力をあらかじめ身に付けておいたほうがいいです。

私は始めに知識と絵に反映させる力を身に付けなかったことで、上達するまで長い年月が過ぎてしまいました。

普通なら最短2年で踏破できる道を、地図を持たず遠回りして10年かかったような感じです。

2年で済むなら、もっとできたことが多かったなー。時間がもったいなかったなと後悔しています。

皆さんはぜひ、知識と絵に反映させる力身に付けてから絵を描いてほしいですね。

●全身を描ききれる時間でスタートする

最初は1ポーズ30秒だと難しいため、60秒以上から始めて、全身を描けるようになってから短い時間にするのがおすすめ。

描ききれなかった部位は経験値が貯まりません。勿体ないと思います。

●まだ初心者の場合は

上記のコツは、ある程度デッサンやクロッキーの経験があり、絵を描いてきた方向けです。

絵を描き始めたばかりだったり、デッサンやクロッキー経験がなく、ファストドローイングが初めてであれば、まずは美術解剖学と人体の比率を身につけて下さい。

上記の本「スカルプターのための美術解剖学」をアナログ手描きで、鉛筆と紙を使って模写するのがおすすめ。

絵は同じものを3回描くと身につきやすいです。

できれば1冊全部を模写するのを3周繰り返すか、同じカットを3回ずつ描いてみて下さい。

筋肉や骨の名前も合わせて覚えると、理解が深まり画力アップに繋がります。

人体の知識が身に付いたら、次は人体デッサンをやったほうがいいです。

じっくり見て時間をかけて、見る力と描く力をつけましょう。

できればデッサン教室に行って、石膏とか人物とか、実物のモデルを見ながら描くのをおすすめします。

最近はオンラインでデッサン会をしているところもありますよ。

ここまで基礎ができたら、クロッキーをやってみましょう。

ポーズマニアックス画面を一時停止して3DCGの静止画にして、自分でカウントダウンタイマーを用意して、まずは20分から始めたほうがいいです。

はじめは20分でも難しいはずですよ。

20分でも足りなかったら、自分のカウントアップタイマーを使って完成までのタイムを測ります。

納得いくクオリティで全身が描ききれて、かつ時間が余ったら、ファストドローイングの開始です。

描く時間を30秒〜1分ずつ短くしてみて下さい。

そのやり方を繰り返して、30秒にしていけばかなり上手くなると思います。

順番をまとめると、

美術解剖学と人体の比率を身につける(絵の決まりごとを知り、使えるようにする)

↓

デッサンする(じっくり長い時間をかけて描いて、見る力と描く力をつける)

↓

クロッキーする(見て描くスピードを上げる)

↓

ファストドローイングする(さらに見て描くスピードを上げる)

が、おすすめです。

回り道じゃないかと思う方もいるかもしれませんが、結果的には上達の近道です。

これをやっているか否かで、ものすごく差が付きます。

できているクリエイターさん、プロの編集さん、絵の先生、目が肥えている方が絵を見れば、

「この描き手は美術解剖学や人体の比率を分かっていない」

「筋肉や骨格に興味がない」

「実物や資料を見て描いていない」

「努力していない」

などは一瞬でバレます。

漫画の持ち込みでは編集さんに必ず指摘されますよ。昔の私がそうでした。

絵が上手くなりたかったら、先に絵の基礎と、時間をかけても丁寧に完成度が高いものを描くことができてから、次に描くスピードを早くしていったほうがいいですよ。

たとえばスポーツの球技で、まだドリブルができないときに、速くて難しいシュートの練習はしませんよね。

絵の分野も、基礎が習得できていなくて、スピードが優先でクオリティが後回しの描き方をしていると、1年続けても上達しない方がいました。

変なクセがついて抜けなくなる場合もあります。

スキル習得や上達に楽な道はまずありません。地道な努力が必要です。

逆に言えば、絵は正しい順番で努力さえすれば、必ず上手くなります。

身近に全国〜世界レベルのアスリートや音楽家がいるので分かるのですが、スポーツや音楽は、生まれ持った先天的な体質や能力、環境の重要度が高いです。

けれどスポーツや音楽と比べれば、絵は個人が後天的な努力をすれば活躍できる可能性が高い分野です。

焦らず段階を踏んで、着実に本物の実力を付けていって下さいね。

10.絵を続けるコツ

上記の内容と多少被ります。

30秒ドローイング継続のコツだけではなく、私が今まで長年創作して思ったこと、学生さんに向けた進路選択や今やるべきこと、一般職の就活、社会人の退職、フリーランスについて、健康についてなども幅広くまとめました。

追記を繰り返して、かなり長文になっています。

読者さんのご参考になるよう、あえてシビアなことも書いています。

私は知らなくて大変だったことが多いので、読者さんは私のようにならないよう、祈りと激励を込めて。

よろしければ、いくつか試してみて下さい。

今までの経験上、絵が上達する人はアドバイスを取り入れられるタイプでしたね。

伸びない人はアドバイスを聞けないタイプで、先人の教えを取り入れないで、自己流のやり方しかしていませんでした。

読んですぐ試すことができる人なら、アドバイスを聞く力と、実行力、フットワークの軽さがあります。

クリエイターとしてやっていける素質があると思いますよ。

継続のコツ

・描き始めるまでの労力を少なくする。

なるべく作業する場所に、筆記用具や紙など描くための道具を広げておく。もしくはサッと取り出してすぐ描けるようにしておく。

・自分に合った高さの椅子と机で、姿勢を良くして描く。

姿勢が悪いと疲れやすく、絵を広い視点で見れないので絵が歪みやすい。ひどくなると肩こり腰痛や怪我につながる。

姿勢が悪いのは筋肉不足のせいです。若くても鍛えていないと衰えますよ。

まずは入念にストレッチをしてから、負荷が軽くてもいいので、腹筋や背筋などの筋トレをしたほうがいいです。

ずっと斜めから自分の絵を見ていた姿勢が悪い人は、何を描いても絵が歪んでいました。

私は左腕に体重をかけながら丸一日漫画を描いていたら、圧迫のせいで痺れる尺骨神経麻痺になり、後遺症が残りました。

10年以上経っても肘を曲げると違和感があり、体重をかけると痺れやすいです。

読者さんはこうならないよう気をつけて下さい。

・作業すると座る時間が長いので、ゲーミングチェアなどのいい椅子や、下記リンク先のような薄手クッションを使うのもおすすめ。

「腰痛防止のためにも、椅子にお金をかけろ」とクリエイターの先輩が力説していました。

私は家用には「アウルカンフィ円座」、持ち運び用には「アウルハンディプレミアム」を愛用しています。

今はどちらも販売終了になったようなので、販売中の似た商品のリンクを貼っておきます。

家用「ザ・アウルスタンダードU」

持ち運び用「ザ・アウルハイエストコンパクト」

・肩が凝りやすかったり腰を痛めやすい人は、傾斜台(スタディボード)を使うのもいいですよ。

検索すると色々出てきます。傾斜は10度がいいようです。

ホームセンターによっては、そのお店で買った材料なら、ホームセンター内の作業場で加工していいことがあります。道具を貸し出してくれるところもありますよ。

100円均一ショップで材料を仕入れて、工夫して傾斜台を作っている方もいました。「傾斜台 自作」で検索してみて下さい。

自分に合ったものを作るのもいいかもしれません。

・立って使うスタンディングデスクを使うのも、集中力が長く続くのでおすすめ。

頑丈なローテーブルの上に、高さ調節ができる軽いデスクを載せるのもいいかも。

立って描くのは5分くらいからやってみて、慣れたら長くしていくといいですよ。

探せば結構色んなデスクがあります。

・使いやすい紙と鉛筆で描くと、描いたものを覚えやすくておすすめ。

画材によっては快適さが全然違うので、使いやすいものを探してみて下さい。

・休みの日を入れる。少なくとも、1週間に1・2日、もしくは2週間に1・2日。

頑張りすぎからの燃え尽き症候群に注意。もちろん毎日やりたいならやってもOKですが、疲れに気をつけて。

もし休みの日を入れられないなら、1日1・2時間は自由時間を持つといいです。

・作業中に休憩時間を挟んだほうが、疲れにくく長時間集中できる。

私は基本的に、漫画やイラストなら45分作業して15分休憩、文章なら30分書いたら7分休憩するのを繰り返しています。

個人差があると思うので、自分に合った休みの入れ方を探してみて下さい。

デジタルの場合、休憩に入るときに絵を保存します。

万が一突然パソコンが壊れても大丈夫なように、外付けSSDやHDDなどにバックアップを取っておく習慣をつけるといいですよ。

真夏は熱でパソコンが壊れやすいので特に!

・週4日以上やると習慣つきやすい。毎日やると一番習慣つきますけれど。

休むなら3日連続までにする。

4日以上連続で休むと、習慣化したことでもさぼり癖がつく。

・帰宅したら10体描く、夕食後に5分やる、お風呂の後に10体描くなど、何かをしてからどれだけ描くかを決めてやっていくと、より習慣つきやすい(物事を習慣化しやすくなるif-thenプランニングという手法)。

・さぼり気味のときは、疲れていても、やる気なくても、1分だけ丸と線を描こう、手を動かし始めれば5割終わったも同然くらいの気持ちで、ハードルを思いきり下げてゆるくやってみる。

脳に作業興奮という反応が起きるため、描くうちにやる気が出てくる。

ある程度描いてもやる気が出ない場合は、その日は早めに切り上げてゆっくり休むといいと思います。

(ただ締切がある場合は、休んだら翌日以降の負担が増えるので注意。)

・そもそも絵を描き続けるのはすごーく大変なこと。毎日描けなくても、しばらく描けない日があっても気にしない。

長く続けるには、厳しく義務化しないほうがいい。無理しない。

・達成感を感じると創作の後押しになるので、はじめは余裕でこなせる難易度、量、時間を目標にする。

挫折感から辞めてしまうかもしれないので、いきなり難しいものに挑まない。

・ノルマを上げるときは徐々に上げる。一気に上げない。

余裕のある分量のまま続けてもいい。筋トレのイメージです。

・完成度がどうなっても、努力の成果である作品は素晴らしい。ダメな作品はない。

絵は時間も手間もオリジナリティも必要になるし、世界でたったひとつ。あなたの絵を生み出せるのはあなただけ。完成できただけでもすごいこと。

・ファンやお絵描き仲間が増えたり、情報やお仕事が舞い込むなど、何らかのステップアップに繋がる嬉しいことが増えるかもしれない。

まだ拙い出来だと思ったとしても、できれば描いた30秒ドローイング、絵、作品などをSNSやネットにアップしてみる。

プロを目指すなら人の目に触れてなんぼですし、人から見られるほうが上手くなるケースが多いです。

・ネットの批判や、ビュー数やインプレッション数、いいねRTなどの数字は気にしない。

評価してくれる方に届いていないだけかもしれない。反響のアクションはなかなか起こせないもの。人気にも波があるのは当たり前。

ただ、漫画のネームであれば、「3人以上に読んでもらい、3人に同じ箇所を指摘されたら直すべきだ」と、複数の先生から教わりました。

・結果が振るわなくてへこんでいるなど、マイナスの気持ちがあるときは、まずはマイナス感情があることを自分で認めて「つらいよね」などと寄り添ってあげる。

ないものとして扱ったり、自分に鞭打つとかえって辛くなるので。

・自分以外に評価を求めると、他人軸で振り回されてしまう。他人からの承認を、自分や、作品の良さの物差しにしない。

なかなか評価されないときは「まだ評価してくれる人に見つかってないんだな、見つけてもらうのが楽しみだなー」くらいに軽く流す。

マイナス感情がある場合は、その感情に寄り添った上で、現状を深刻に捉えすぎない。

おすすめのやり方

・部屋にこもって作品を作ること「だけ」をやらないほうがいい。

作品のアウトプットは、プロになったら長時間部屋にこもって一人でずーっとやることになります。

『名探偵コナン』の青山剛昌先生は、1日18時間、自宅兼仕事場で漫画を描いているとテレビでやっていました。睡眠時間は3時間。

それに、フリーランスだと休みの概念がなくなります。毎日仕事する方がほとんどだと思いますよ。

「全部ネタにしよう」くらいの勢いで、アマチュアのうちに色んなことに興味を持って、勉強して、たくさんの人と会って、経験を積んでインプットを充実させて、好きなことを増やしてみて下さい。

好きなことはそのまま、作家としての武器や個性になります。

たとえば、描かれたキャラクターのファッションを見れば、この作家さんはファッションが本当に好きなんだなと、なんとなく伝わりますよね。

キャラクターのポージングで、人が好きで観察眼が鋭いんだろうなとか、ストーリーの題材や表現方法で作者の好きなことって分かりませんか。

・人付き合いは苦手だと感じるクリエイターさんって結構いると思うのですが、色んな人と接してみることも大事です。

物語って人同士の関わり合いを描いていくものなので、人間関係の経験が多いことは、作家として強力な武器や個性になります。

編集者さんや取引先とのやりとりは、対人スキルがものすごく重要ですしね。

出版社への持ち込みや、同人誌即売会での出張編集部への持ち込みは、ちょっとラフな会社の面接みたいなものです。

作中の人間関係の細かな機微や描写で、このクリエイターさんは人望がありそう、コミュニケーション能力がすごそう、周りの人に好かれそうとか、なんとなく読者さんには伝わります。

特に小説を書いている人は、現実的な描写が求められるほうなので、人間関係から逃げないほうが芸の肥やしになりそうな気がします。

ただ、女性作家でも男性キャラクターの話が描けたり、10代のクリエイターでも哀愁漂う30代のおじさまの話が描けたりするように、必ずしも実体験が必須というわけではありません。

想像力でカバーできる部分も相当あります。

・まず自分が目指すプロ水準のレベル、仕事量など、ゴールをはっきりさせて、今の自分の力量を冷静に見極めて、足りないギャップを段階的に埋めていくトレーニング方法をするといいですよ。

・反響が無かったり結果が出なくても、ポートフォリオに使えるくらいクオリティが高い作品を制作するのを、3年続けたほうがいい。就活のとき自己PRにも使えるようになります。

締切と締切時間を、自分で決めてやってみて下さい。

締切時間を、何時何分まで決めておくのが大事です。いずれかの曜日の覚えやすい時間に、なるべく週1回締切を設けることがおすすめ(詳しいノルマの決め方は後述)。

難しかったら2週間に1回にしてみて下さい。例えば第2・第4日曜日の0時とか。

期間内で、出来る限りのクオリティで作ってみて下さい。漫画なら1ページだけでも大丈夫です。

これを継続できる人なら、ものすご──く才能があると思います。技術や結果は後からついてきますよ。

締切内に完成させて発表を3年継続すればかなり実力がついて、作品集ができるくらいの蓄積があるはずです。

お仕事の声が掛かるなど、状況に何らかの変化が出てくるかもしれない。

ただ、その3年間は、絵以外の活動や仕事も並行してやるべきです。

うまくいかなかった時のリスクヘッジは大事。

創作には休みを挟むのも忘れずに。

ちなみにどの分野でも、努力の質と量にもよりますが、未経験から始めて6年続けばプロ並になれる印象です。

私は文章の場合、1500〜6000字くらいの1記事を毎週日曜日23時59分までに投稿するのを3年続けたら、楽に書けるようになりました(たまに140文字のつぶやきとか、画像メインのときもありました)。

物事の継続は、筋トレみたいなものです。はじめはキツくても慣れたら楽になりますよ。

・就活で自己PRにする場合、活動歴にブランク(活動しなかった期間)があると不利になります。ブランクは短ければ短いほどいいです。

一般的には3年ブランクがあるとすごく厳しくなり、5年ブランクがあると絶望的だと言われています。続けることって大事ですね。

・もしフォロワーさんを増やしたかったら、作品発表は決まった時間に毎日するのが一番いいやり方だと思います。大変ですが、慣れてきたらチャレンジしてみて下さい。

週3回新作発表があるくらいだと、忘れられないペースじゃないかなと。

創作ジャンルにもよりそうですが、大作を3か月に1回発表するクリエイターさんと、サクッと読みやすい短編作品を週2回発表するクリエイターさんがいたなら、週2回発表のほうが断然フォロワーさんが増えやすい気がします。

自分が読者さんの立場だったら、発表頻度、どれくらい濃い内容をどれくらいの量だとチェックしやすいかなとか、考えてみて下さいね。

・ちなみに私は、創作でも運動でも勉強でもそうなのですが、頑張りすぎると翌日に頑張れなくなるタイプです。

なるべく漫画なら何コマ、記事なら何文字、時間を測って何時間とか「1日あたりここまで」という目安を設けて、目安を超えたらその日の作業を終えるか、頑張る日とゆるめにやる日を交互にしています。

人気作家さんにも同じような方がいました。

読者さんも色々な方法を試してみて、プロになる前のアマチュアのうちに自分のタイプを把握して、合うやり方を模索しておいて下さい。

頭の隅に置いてほしい心構え

・ネットに作品を発表する場合は、最初の1年くらいは反響が少なくて当たり前、4年目に入るまでに人気が出たらすごいと思っておいたほうがいいです。

他者からのリアクションに惑わされずに、粛々と作品を完成させて発表するのを続けてみて下さい。まずは3年継続を。

・作品の批評は、現時点のあなたの作品に対する、批評者の主観であるということを踏まえておく。

よくない評価を受けて、自分は永遠にだめなままだと思い込んだり、全世界の総意のように捉えない。

絵は描き続けていれば必ず成長するものだし、見る人が変わればれば評価はガラリと変わることもある。

『進撃の巨人』の諫山創先生でさえも、漫画を持ち込みしたとき、編集者さんによっては評価されなかったり、評価されたりしました。

評価された編集部で連載して世界的にヒットしたのです。

それくらい、見る側によって作品の評価は激変しますし、あなたの実績も変わるかもしれないということです。

持ち込みは、1社1雑誌だけにしないほうがいいとも言えそうですね。

・自分と作品は切り離して考える。作品が厳しい批評を受けたら、自分も批評されたように捉えない。

・酷評を受けたときは、嫌なことは良いことの100倍以上強く記憶に残ることを思い出す(個人の体感です)。

実際よりかなり強い印象になると分かっておく。

・上達の過程では必ず、停滞する時期があるもの(プラトーの高原現象)。

伸び悩んだときに、自分の力に見切りをつけないほうがいい。

むしろ「高原に到達できるくらい継続できて自分はすごい」「ここを乗り越えれば一気に成長できるぞ」と、自信や楽しみに変換したほうがいい。

・結果を出すことや上達を焦らない。

人気漫画家の先生も「絵は急に上手くならないもの。私は思った通りに描けるようになるまで10年かかった。焦らないで」と仰っていました。

楽器演奏のプロ(ドラマーさん、バイオリニストさん)も、「思った通りに演奏できるようになるまで10年かかった」と述べていました。

漫画や絵を含む芸事全般は、ものになるまで少なくとも10年はかかります。

・過去の自分と今の自分を比較して、自分を責めない。

悩んでも解決しないことは、悩まないほうが心にいい。

・自分と他人を比較しない。相対的な見方で比べるときりがない。

成長ペース、積み重ねた経験、創作環境、調子などは人それぞれ。

相手はすごい経歴や学歴、努力を明らかにしていなかったり、創作だけに専念できるなどの恵まれた環境にいるかもしれない。

いきなり大賞を取ってプロデビューした作家さんは、小さな頃から家族の全力応援があって、絵画教室に通えて画材や画集を何でも買ってもらえて、公表しない膨大な量の作品を描いていて、美大で有名な絵画賞を取り、別名義で長年同人作家もしていて、壁サークルで大人気だったかもしれませんよね。

公表されている情報だけで正確に比較するのは難しい。

相手がプロやプロ志望なら、発表する情報に気を遣っているはずなのでなおさら。

他人は他人、自分は自分。

・嫉妬心は、自分が欲しいものを既に手に入れている人に対して、または自分もその人並になれると思ったときに湧く感情。

全く別分野の人、自分とかけ離れすぎた人には嫉妬しない。

誰かに嫉妬したら方向性がはっきりするのでラッキー。全力で努力してその方向を目指すべき。

・他人からの評価や反響はいったん置いておいて、あなたは今作をどう思うか、自分軸の評価、相対的ではなく絶対的な見方を持っておく。

自分でいい作品と思えたら花丸。自分のファンになれたら素晴らしい。

・自力ではコントロールできない他人の評価や反響、満たされたら創作意欲がなくなることもある富や名声より、自分の成長、創作行為そのもの、作品完成の達成感を楽しみにしたほうが、長く続けられる。

・どの分野でも、誰でも、辛いことばかりだったり、努力にリターンが見合わないのが長期間続くと、大好きだったことでも続ける気力がなくなるものです。

できるだけ楽しく、苦もなく継続できること、確実に適切なリターンを得られるやり方を選ぶといい。

よっぽど特別な理由がない限り、絵でプロを目指す人は、無償や安すぎるお仕事は引き受けないで、自分の作品も安く売らないのをおすすめします。

無給、安いお給料で働き続けるのってつらいですよね。

活動を続けられないですし、自分や後進のクリエイターのためにも安い前例を作らないほうがいいです。長い目で見ると業界の衰退にも繋がりかねません。

・自分の作品分析と、活動したい環境(SNS、プラットフォーム、業界、職場、ジャンル、投稿雑誌など)の情報収集と分析をして、自分の作品が評価されやすい環境で発表をするといい。

自分の作品を好む読者層、ターゲット層を自覚できていると、人気を得やすく活動しやすい。

ネットであれば、ひとつのプラットフォームだけにこだわりすぎないほうがいいと思います。

複数のところで発表を試してみると、かなり反応に差が出ますよ。

サイトAだとビュー数やスキ数が少ないのに、サイトBだとだいぶ数が多いとか、サイトCだとピックアップに選ばれたとか。

・お仕事を引き受けるときや、予定を立てるときに必須になってくるので、普段から工程ごとに、何にどれだけの時間がかかったかの記録をしておいて、無理なくこなせる時間と量を把握しておく。

毎日の記録は、紙の日記に手書きするか、スマホのメモに音声入力機能を使って残しておくのがおすすめ。

創作への影響具合が分かってくるので、できれば体調やプライベートの忙しさなども合わせて書いたほうがいい。続けるほど未来の自分が助かりますよ。

少なくとも5作品、なるべく10作品くらいはアマチュアのうちに完成させて、各工程にかかった時間と労力を記録しておいたほうがいいんじゃないかなと思っています。

1日のノルマの決め方

・上達してから投稿や応募しようと思うと、ずっと実行に移せなくなることが多い。

力量や経験がまだ足りないと思っても、ゴールを先に決めて今すぐ努力するといい。

ぜひやってみてほしい、1日のノルマの決め方。

締切日と締切時間を自分で設定して、確実にこなせる工程ごとの作業量を数字で出す。

今日〜締切までの日数から予備日と休養日を除外して活動日数を割り出し(できれば締切前に最低3日は予備日があったほうがいい)、総作業量を活動日数で割ると1日あたりのノルマが分かる。

1日当たりのノルマ=総作業量÷{今日から締切までの日数−(予備日+休養日)}

たとえば、32ページの漫画を完成させたいとして、今日から90日後に完成目標だとすると、

32ページ÷{締切日まで90日−(予備日3日+週1休みで休養日12日)}

32ページ÷75日=0.426ページ

1日あたり大体半ページ進めばいい計算になります。

アマチュア投稿者の段階で、学校や仕事や家事をしながら1日1ページペースで完成できるのは、かなり筆が速い人だと思います。

1日1ページを超えない、なるべく余裕をもったノルマにしたほうがいいですよ。

急な用事とか体調不良とか、思わぬアクシデントってありますから。

無理なくできる量をノルマにして、毎日どれだけ進んだかを記録しながら、活動日にこなしていく。

ノルマをこなせなかった場合は、理由も記録して、原因を無くす。

もしノルマが達成できない日があったら、その日こなせなかった作業量を残り活動日数で割り、1日ごとに分散した作業量を出し、ノルマに上乗せする。

つまり、ノルマをこなせないほど1日の作業量が増える。

締切は締切日の締切時間が来るまで、何があっても動かさない。

締切を守れないなら、残念ながらプロ向きではありません。創作は趣味にするのをおすすめします。

夏休みの宿題を最終日に慌ててやるタイプの人は、大人になっても変わりません。

今のままだと、締切間際にお尻に火がつくようになります(私が実証していますし、周りの人も同じことを言います)。

そんな方は特に、上記のやり方でやっていったほうがいいですよ。そのまま締切のある職種についたらめちゃくちゃ大変です!

プロを目指す方はぜひ、アマチュアのうちからこのやり方を繰り返しやってみて、締切がある生活を長年続けられるか判断してみて下さい。

プレッシャーがものすごいですよ。精神的なタフさ、重圧がある中でも一人で黙々と頑張れる力が必須です。

上記のやり方は、一般職の仕事や、学生さんのテスト勉強、受験、卒論、卒制などでも使えます。

同人イベントに出る方なら、イベントに参加申込をしておいて、印刷所の入稿日3日前くらいに自分の締切を設定するのもいいですよ。

締切に間に合わなかった場合、イベントに出られないか、新刊が無くなるので自分を追い込めます。

締切を守れない人は、原稿を完成させて印刷所に入稿してからイベントに申し込むのがおすすめ。

ちなみに、アマチュア投稿者でストーリー作話から作画まで全部一人でやっている人だと、「32ページ読切の場合、プロットとネームに2ヶ月、下絵から完成までを1ヶ月で描けたら速い」と、持ち込みで編集さんに言われたことがあります。

中学生と高校生へ、進路について

・個人的に、高校は普通科がおすすめです。美術系の大学に行きたい場合は、高校に行きながら美術予備校に通えばいいのでは。

普通科の高校は色んなタイプの生徒がいますし、幅広い知識に触れられます。ちゃんと勉強をすれば、勉強法も知識も一生応用が効くので。

高校卒業後に選べる道も増えるのでいいのではないでしょうか。

普通科の高校レベルの勉強が、高校生のときにどれだけ身についているかで、人生の広がりが大体決まるかもしれません。

美大でも学科によっては、入試科目に国語や英語などのペーパーテストがあります。

社会人になると最低限求められる知識や、公務員採用試験や、会社の昇進試験は普通科の高校レベルです。

学生時代に勉強をしていないと、公務員や会社員になったり、それらの職種で出世できる道はなくなると思ったほうがいいかも。

美術科の高校などは専門の授業が増える分、普通科よりかなり勉強時間が少なくなり、3年間で勉強時間の差が出ます。

ネットに時間割を公開している学校もあるので、普通科とどれだけ違うかチェックしてみて下さい。

美術科に行くと、ほぼ全員が美大に進みます。

美術科高校在学中に、やっぱり美術の道は不向きだ、普通の大学に行こうと思った場合、かなり勉強の努力を要するのではないでしょうか。

10代は吸収力も体力も時間もあるため、20代以降より創作や勉強で量をこなせて実力が伸びやすく、ものすごく貴重な期間です。

この時期に頑張れると、とてつもなく有利です。

・色々な事情があって難しい方もいるのは分かりますが、できれば4年制大学に入って卒業したほうが、選択肢が増えると思います。

日本は最終学歴の重要度が高いです。

4年制大学に進む場合は、高校3年生での進路選択が、定年退職する65歳くらいまでずっと影響すると思っていいかもしれません。

ライトノベル以外の小説家や著述業など、一部の職業は、最終学歴の公開と顔出しが必須です。

単行本の作者プロフィールにどこ大学卒とかどこ大学院卒って、名前と一緒に学歴や経歴が書いてありますよね。

芥川賞、直木賞、本屋大賞などは、顔出しNGの場合は、受賞会見が開けないため受賞できなくなるいう噂があります。

高学歴だと就職しやすかったり待遇が違ったり、周りの人から一目置かれやすい話はよく聞きます。大学院でMBA(経営学修士号)を取得していると、ものすごく有利だとか。

海外の大学院卒だと、もっと有利らしいです。

会社や年齢にもよりますが、勤務日数が少なかったり、時短勤務でも高収入らしい。

高卒や短大卒だと、応募できる求人が限られたり、就職活動でマイナス評価になったという実体験を聞きました。

学歴でお給料にも差が出て、その差は一生縮まることはないようです。

職種や年齢によると思いますが、一定以上の偏差値の大学を出ていないと、就活の書類審査で落ちると聞いたこともあります。

海外に住みたい場合、4年制大学卒未満の学歴だとビザがすごく取りにくくなるらしいですよ。

通信制の大学だと、学費がかなり安くなります。

学校によりますが、全日制の大学を中退しても、単位を引き継いで通信制の大学で勉強できる場合もあります。

また、中学校を卒業してから、海外の高校に留学して卒業すれば、日本の大学を帰国子女枠で受験できたりします。共通テストを受けなくてもよくなる。

あまり知られていませんが、ひと昔前と比べれば、今は色々なやり方ができます。

諦めずに調べてみれば、突破口はいくらでもある。

今はスマホ一台あってその気になれば、世界中のことが調べられる時代です。

昔はネットもパソコンも普及しておらず、スマホなんて存在しませんでしたから、調べるのが超大変でした。

年々若者の数が減っているので、就活は優秀な若者の取り合いみたくなっています。

本人にやる気さえあれば、どうにでもできます。

自分でよく調べて、希望を捨てないでいてほしいです。

逆に言うと、本人にやる気がないと、周りがどんなにお膳立てしても、環境が恵まれていても、どうにもなりません。本当にそういう若者がいます。

学生さんへ、勉強の大切さ

・学生時代は勉強して何の役に立つの? とか、だるいなと思うかもしれませんが(私も一時期思っていました)、勉強は将来必ず役に立ちます。

今はまだ役に立つものに出会っていないだけですよ。

大学生の場合は就活のときに、大学で取った授業名と成績が、落とした授業やGPA(成績を数値化して出した平均値)も含めて全部書かれている成績証明書を、会社に提出しますよ。

入社試験に学科テストみたいなものをやる会社もあります。

スカートを作るときに布がどれくらい要るかの円周率計算とか、3DCGアニメを作るとき空中でのオブジェクト落下スピードをどれくらいに設定するかの関数計算とか、高校レベルの知識が必要になる職種は意外とあります。

学生さんは、自分が将来本当にやりたいことを出来るように、今目の前の勉強を頑張って下さい。

ちなみに私は大学に入学後、資格を取るためのコースを受講したかったら、締切までに数学検定と漢字検定の準2級取得が必須だと言われたことがあります。

高校1年生レベルの内容でしたが、数学は苦手すぎて半泣きになりながら、復習して受験して取得しました。

できない生徒を弾くための資格制限でした。

勉強がある程度できていないと、なりたい職業に就くための授業さえ受けさせて貰えない場合があります。

こんなやり方をする大学はそうそうないと思いますが、理系の学部じゃなくても昔本当にあったことなので書いておきました。

社会人になってからドイツ語を勉強したときは、英語と関連づけて覚えたり、覚え方を流用したりできました(ドイツ語検定についての記事はこちら)。

アロマテラピーにはまったときは、テキストに薬草から取れる香りの化学物質や人体のメカニズムが出てきて、化学や生物をもっと勉強すればよかったと後悔しました。

素粒子物理学や量子論に興味を持ったときは、物理と数学をもっとやっておけばよかったと思いました。

吸収力が高い若いうちに勉強しておいて損はありません。創作のネタにもなりますよ。

教科書や図録は、ものすごく分かりやすく纏まっている創作資料です。

もし私が今学生だったら、創作に役立てるために必死で勉強しますよ。

・創作の道に進む人は特に、学生時代に勉強をしておいて下さい。

知識量が多く勉強の仕方が分かっていると、描ける作品が広がりますし、調べ物や絵の資料集めを短時間で効率よくできたり、新しい知識の飲み込みが早くなります。

やっぱり知らないことって描けないですよ。

「息が長いクリエイターは学生時代に勉強をしていた人」というトキワ荘プロジェクトの記事を読んだこともありますし、編集さんや取材先の方など、頭がいい人と会話しやすくもなります。

成績がいいキャラクターを描けるようにもなります。

これはどの職種でもありえますが、全然知らないことを描くように(仕事で担当するように)依頼される場合もあります。

たとえばスポーツ経験も知識も全くないのに、サッカーものを描いて下さいとか。

そうなったら、決められた期間内に勉強や取材をして、知識を自分のものにできるように頑張らなくてはいけません。

ここで学生時代の勉強経験が生きてきます。

できるだけ若いうちに、硬派な異世界もの、歴史もの、SF、いずれかの漫画を、ネームでもいいので描いてみると、勉強の大切さを実感できますよ。

知識がないと描けないジャンルです。ぜひ試しに描いてみて下さい。

私は小学校5年から高校1年にかけてそれらの漫画をちょっと描いてみて、「あっ、勉強しなきゃだめだ」と気付けてなるべく頑張りました。

歴史や英語をやっていないと、まず西洋風の人名から思いつかないんです。

SFは科学や生物や物理が分かっていないと、そもそも設定からおかしくなる。

歴史ものは知識のなさがバレバレになります。

高校以降は理系が本当にできませんでしたけどね。そのツケは大人になってから払うことになりました。

ちなみに、その他の難しいジャンルは、ミリタリーもの、医療・レスキューものなど、専門性が高い話、音楽ものや、色が大事だったりする、白黒漫画だと表現が不得意な話だと思います。

今まで挙げたジャンルは、そもそもストーリー作りや世界観設定から難しい、ファンがその分野に詳しいので厳しい目で見て下さる、表現が難しい、絶妙なバランス感覚が必要などの理由から、「プロでも難しいので、初心者は描かない方がいい」と言われるものです。

実力をつけてチャレンジしてみると楽しいかも。

・文字媒体は時間あたりに得られる情報量が多いです。情報量あたりの値段も安い。

資料を調べるときに長い文章を読むことは必要になってくるので、現代文の長文読解は得意なほうが有利です。

中学生の子とLINEしたとき、文章が3行になったら「長文ごめんなさい」と書き添えられて驚いたことがあります。

若い子ほど、長文読解が苦手な子の割合が増えて、かつ得意な子との二極化が激しいように感じます。

ということは、得意なら同年代の中でかなり有利ではないでしょうか。

古文や漢文もできるに越したことはありません。

古代日本や古代中国が舞台の作品を依頼されるかもしれませんし、知識がどこかで役に立つかもしれません。

私は神社でご祈祷の祝詞を聴きながら現代語訳できたときに、古文を頑張ってよかったーと思いました。

あと合わせて歴史も知っていると、神社仏閣や、お城の由来書の看板とかを読む、海外旅行が超楽しくなります。

歴史好きな人と初対面でも打ち解けやすくて、友達になりやすかったりもしました。

英語もできると、ものすごーく得です。

英語話者は日本語話者より10倍くらいいますから、英語ができれば、情報量も、交流できる人も届く人も、10倍になります。

海外の文献やサイトや動画に当たれたり、自分の作品を英訳して発信できたり、海外の取引先からお仕事を頂けたり、海外の取材先やファンと交流できたりしますよ。

分野や調べ物によっては、日本語での文献やサイトがほとんど存在しません。英語など外国語で海外サイトを探すことになります。

旅行先や取材先によっては、お互い英語圏の国じゃなくても、英語で話すときがありました。

余裕があったら、英語以外の第二外国語もやってみたら、世界が広がりますよ。

日本語でも英語でも出てこない情報って、専門性が高くなるほど増えてきます。

・創作の幅を広げたい、素敵な人と会って話がしたい、いい環境の学校や職場に身を置きたい、自分のやりたいことをしたい、人から優しくされたい、人生を豊かにしたい、収入を増やしたいなら勉強あるのみです。

世の中、努力しても報われないことって結構あります。

勉強は頑張るほど報われて、かけた時間と労力に対してリターンが大きいです。学生さんだと特に。

学生さんへ、今やったほうがいいこと

・行き詰まったときに就職口や逃げ場が限られてしまうので、学校や学科は目指している夢とは違うところを選んでもいい、活動分野・スキル・収入源は複数持ったほうがいいと思います。

私は少なくとも、3つの活動を並行して続けるようにしています。1つ2つが上手くいかなくても何とかなるように。

私の知り合いの漫画家さんはみんな、漫画以外のスキルや資格を持って仕事をしていた経歴があります。

高校は調理学科に行って調理師免許を取って飲食店の厨房で料理をしていたとか、動画クリエイターとか、翻訳家をしていたとか。

専門分野の1つだけを深掘りするのは、知識や技術を深めるメリットと、別分野に転向するのが大変になったり収入源が限られるデメリット、どちらもあるのを頭の隅に置いてほしいです。

・人生設計も複数持っておいたほうがいいですよ。

A案がだめだったならB案に変更して、それもだめならC案にしようとか、柔軟に考えてみて下さい。

道がひとつしかないと思うと、うまくいかなかったときに想像以上に追い込まれていきます。

最悪の場合は自死する人もいました。

・就活しないで、働かないで夢に向かって頑張りたい人は、若い学生さんや、就活がまだの時期でも、現段階の自分の履歴書と職務履歴書を書いてみて下さい。自分を客観視できると思います。

就活サイトにテンプレートや書き方が公開されていますよ。

この先1年、3年、5年と、履歴書と職務履歴書が空白になって、収入ゼロでも大丈夫ですか。貯金や、周囲の人からの経済的、精神的サポートはありますか。

成人が暮らしていくには、少なくとも月20万円はかかります(実際にはもっとかかる)。今後は物価高や増税でさらに上がりそう。

年齢や経済状況、健康状態、家族構成にもよりますが、学生さんは勉強や就活をした上で卒業までとか、社会人なら働かないのは1年と決めて、期間を区切って創作に打ち込むといいのではないかなと思っています。

ヒット作を出している漫画家さんは、そうしていた方が多いです。

10年続けたらどうなるか、成功した場合や失敗した場合まで、こうなったらこうしようとか、現実的にたくさんのパターンをシミュレーションして、そうなった場合の準備をしておくといいと思います。

・学生さんは、学割が効いてデバイスやソフトを安く買える場合もあります。

パソコン、液晶ペンタブレットや左手用デバイス、クリップスタジオペイントやAdobe CCなどのお絵描きソフトは、学生のうちにプロ仕様のものを揃えて、使い慣れておくといいですよ。

液晶ペンタブレットの大きさは22型以上(13型だとちょっと小さすぎるという描き手が多い)、クリップスタジオペイントはプロ仕様で多機能なEXがおすすめ。

漫画家を目指す人ならEX一択です。

パソコンのスペックもこの先数年への投資と思って、なるべくいいものを選んでみて下さい。

・私はクリップスタジオペイント前身のソフト、コミックスタジオを使えるように、週1回2時間、半年の教室に通いました。当時の学費は14万6千円。

全機能が使えるようになるには、大体50時間近くの受講が必要なボリューム感でした。

クリップスタジオペイントの最新版はこの当時よりさらに多機能になっているので、習得にもっと時間がかかると思います。

さっき調べてみました。2023年12月時点ですが、クリップスタジオで週1回2時間だと、全部習い終わるまで1年かかるコースの学校もありました。大体100時間くらいですね。

私は土曜日夜の教室に行きましたが、学校が遠く、社会人になって働きながらだと、通うのが体力的、時間的、金銭的にとんでもなく大変でした。疲れが翌週の木曜日まで残ってた。

ぜひ学生のうちに習ったり勉強したり、資格を取っておいて下さい。

4年制大学の大学生なら、就活は3年生の秋頃から始まると思います。

就活で自己PRにするためには、遅くとも2年生の夏には習い始めたほうがいいのではないでしょうか。

最近は、大企業や相当余裕のある会社じゃないと、丁寧に新人育成をして貰えないと聞きます。

職場で教えて貰えると思わず、なるべく学生のうちに実力を付けてから就職したほうがいいですよ。

進路に迷う学生さんがやるべきこと

・進路は自分で考えて、自分の意思で決めて下さい。

美術系だと特に、周囲の人はアドバイスを色々言うと思いますが、人生を生きるのはあなた自身です。

あなたの人生はあなたのもの。他人が考える自分の幸せより、自分が考える自分の幸せを大事にしてほしいです。

後で悔やんでも若者のまま時間は戻せませんし、アドバイスをする他人はあなたの人生の責任を取ってくれませんよ。

・ちなみに海外の高校生は、大学卒業後の就活で有利になる学部学科を選んで大学受験するらしいです。

遅くとも高校生、なるべく中学生くらいになったら、まず住みたい国で成人が一人暮らしするには、少なくとも月いくらの収入が要るか。

そしてその収入を稼ぐには、どんな職業でどれくらいの日時を働けばいいか、一般職の手取りの相場を調べてから考えてみて下さい。

創作職についても同様です。

なりたい創作職の1日の過ごし方は具体的にどうなるのか。創作職の収入と支出はいくらくらいか。

どんな作品をどれくらいの労力とペースで完成させ続ければ生活できるか。

仕事の働き方、休みの多さと過ごし方、収入、お金の使い道なども含めてご自分でよく考えて。

「現実的に」「数字で」これらをよく調べて、「自分で」考えてみて下さい。

・なるべく色んな社会人のブログを読んだり、著名人の自伝やエッセイを読んだり、大人と接してみて、こんな生き方があるんだなーという実例をたくさん見てみて下さい。

雇用形態や年齢や職業はできるだけバラバラのほうがいいです。

自分もこんな生き方をしたい、と思える大人が身近にいる方は超幸運です。ぜひ話を聞いてみて下さい。

それから、自分はどんな生き方をするのが幸せなのか具体的に考えて。

大ヒット作家になる等の夢を持つのもいいですが、難易度を下げた目標も立ててみて下さい。

定時で帰れる会社で慎ましく暮らせる収入を得ながら、プライベートでは創作の時間が確保できればいいとか。フリーランスになって収入源が3つあっていわゆるワーケーションをしたいなとか。

少なくとも3パターン、人生プランを考えてみて下さい。

自分から信頼できる情報源に情報を取りに行って、収入や働き方もご自分でよく考えた上で、進路選択をするのをおすすめします。

進路は大切な要素なので、受け身で周りに流されると後で後悔するかもしれません。

卒業後に学歴を取り返したい場合、社会人になってから学費を貯めて大学に入り直したり、勉強し直すことになります。想像を遥かに超える大変さですよ。

美術系の学校に進みたい人へ

・もしいい学校に在籍できても、成功が保障されるわけではありません。

むしろレベルが高い人たちの中で、勉強や創作ができるか、努力を継続できるか、より個人の力が問われるようになります。

学内コンペとかは熾烈な戦いになります。

私の周りにいて卒業後にクリエイターとして飛躍した方たちは、在学中に勉強をして優秀な成績や資格を取りながら、就活をして有名な企業に内定を貰いながら、ものすごい量の創作、努力もしていました。

学生のときに授業で出された課題をこなすのは、単位や卒業資格を貰えなくなるのである意味当たり前です。

私の周りでは、学生時代に課題をこなしつつプラスアルファで創作を頑張った人ほど、社会に出てから大活躍しています。

一方で、真面目に授業を受けなかったり、すぐに夢を諦めて退学してしまう人もいました。

・もし今創作が捗っておらず、学校に入れば捗るのではと考えている人は、考えが甘いです。

おそらく、入学できても授業や課題についていくのが大変になります。

美大に現役合格した私の友達は、高校3年生のときに、「美術予備校で1日10時間絵を描いている」と言っていました。

そんな人がゴロゴロいて、学校でライバルになるんですよ。

プロになったら美大卒は大勢いるので、もっと激戦です。

なので、まずは現環境で努力するところからスタートしてみて下さい。

「パルミー」などの、月額サブスクのハウツー動画サイトもあります。

24歳以下の学生だと学費半額。

YouTubeやニコニコ動画などの動画サイトで探せばいくらでもいい動画がありますし、図書館や本屋で探せばいい本がたくさんあります。

独学や週1回の習い事でも、努力できて実力のある方はいます。

今置かれた環境で努力できていれば、美術系に進んでも、どんな環境でも努力できる人ではないでしょうか。

フリーランスのクリエイター

・知らない方もいるかもしれませんが、漫画家はフリーランス(個人事業主)です。

かなり特殊な業界なので、特殊性を自覚するためにも、一般的な感覚を養うためにも、創作に疲れて別の働き方をしたい時のためにも、一般職や他業種の経験はあったほうがいいです。

漫画家の収入は会社員のように月給とか、アルバイトやパートタイマーのように時給というシステムではありません。

完成原稿の1ページいくら+コミックスが出れば特定の割合の印税というシステム。

漫画業界は、リテイク料(やり直し料金)はほぼ出ません。

つまりネームなどを描いて提出して、全部ボツだと言われて直しを依頼されたら、ボツになった部分の収入は一切出ないと思ったほうがいいですよ。

リテイク(やり直し)は担当編集者さんのOKが出るまで何か月でも、何回でも続き、その間は無収入になります。

3回までならリテイク料が出たりする場合もあります。

コミックスの表紙イラスト、コミックスの特典ペーパーの漫画なども普通は無償。

コミックス表紙イラストは、編集部と交渉して有償にしてもらったという話を1回だけ聞いたことがありますが、レアケースですね。

お仕事を得て完成作を納品できないと収入がなく、実力と信頼が大切。「一定の実力があればプロになるのは比較的簡単だけど、プロであり続けることと、安定してお仕事を頂けるようになるまでがすごく大変」と言われています。

ちなみにイラストレーターは、グッズの印税はありません。自分名義のイラスト集や技法書などの書籍を出せたら印税が入ります。

けれど依頼を受けて、デザインして納品したキャラクターがいて、そのキャラクターをあしらったグッズが売れても、印税は入らないものだそうです。

仕事実績として公表するのが不可のお仕事もあります。

お仕事を引き受けて描いて納品したけれど、自分の活動実績として発表しちゃダメな、誰が描いたか伏せられるケースがあるのです。

お仕事を引き受ける前に、よく契約を確認してみて下さい。

困ったことに対応できるように、以下のことはなるべくアマチュアのうちに調べて備えておいて下さい。

活動したい業界の通例

収入はどれくらいか

確定申告が必要になる年収はいくらからか

著作権などの権利関係

下請法(pdf)

電子帳簿保存法などフリーランスに影響大の決まり

大反対を押し切って2023年10月から開始されているインボイス制度(税金)

知識として知らないでいて、安すぎる原稿料を提示されてお仕事を引き受けたら生活が苦しくなったり、メディアミックス化のときに不利な契約だと知らずに同意したら、印税収入が激減したという体験談を見たことがあります。

ちなみに、ちゃんとした業界ほど契約書が早い段階で出てきます。

口約束だけでいくつも工程が進む業界は特殊です。

そういった普通の慣例を知るためにも、一般職の経験をおすすめしています。

会社に勤めていれば会社が守ってくれたり、経理部・営業部・ライツ部とかの専門の部署にお願いできたり、会社が雇っている弁護士さんに相談できます。

でもフリーランスは何かあっても自分で対応するか、有料で専門家に外注するしかありません。

できれば信頼できる現役業界人から直に情報を聞けるとベスト。

note内検索などネットでも、しっかり調べれば情報が出てきます。

この「駆け出しクリエイターのための」シリーズ本はぜひ読んでみてほしいです。

「令和改訂版 駆け出しクリエイターのためのお金と確定申告Q&A」

会社員のクリエイター

・会社員の漫画家やイラストレーターになりたい方へ。

縦読みウェブトゥーンなら分業化されて会社員の場合もあり、求人サイトで探すとクリエイター募集が出ていることもありますよ。

ストーリー漫画で会社員になれるところは、今のところは、『ゴルゴ13』のさいとうたかをプロダクションしか聞いたことがありません。

私の知る範囲では、人物のイラストレーターで会社員だと募集が少ないですが、たまにゲーム会社で求人がある場合も。

ただし一般的には2Dデザイナーとの兼任が多いようなので、デザインスキルを磨いておいたほうがいいです。

ゲームや映画のイメージボードを描くコンセプトアーティストは、専門の会社があったりします。

いずれも、探せば求人があるかもしれませんので、ご自分でも調べてみて下さい。

一般職の就活、年齢が上がると難しくなることについて

学生さんはフリーランスの漫画家やイラストレーターが夢でも、いったん新卒で、なるべく正規雇用で会社に入って働くのを強くおすすめします。

新卒ブランドは、一生に一度だけ使える超強力な武器です。人生を好転させる最後のチャンスだと言う人もいるくらいですよ。

新卒で正規雇用にならないと、人生がかなりハードモードになります。

非正規雇用と正規雇用はほぼ同じ仕事をするので、正規雇用になったほうが収入、待遇、経歴がずっと得です。

正規雇用はやや拘束時間が長かったり責任が大きかったりもします。その代わりお給料も多く、社会保障等が充実していて、ボーナスが出る可能性があって、退職金も出ます。

退職後に書類を揃えてハローワークで申請し、就活か職業訓練をすれば貰える失業給付金の額も増えます。

・これは個人の考えですが、学生さんは学生のうちにクリエイターとしてプロデビューして、連載したり単行本が出たり、安定してお仕事を頂けている状態にあるなら、就活しないでそのままお仕事を続けてもいいんじゃないかと思います。

まだその状態にない人は、在学中に就活で有利になる資格を取得したり、企業アルバイトをして、インターンシップや就活をちゃんとやったほうがいいです。

4年制大学なら2年生の9月、短大なら1年生の9月、高校生なら2年生の4月くらいで、クリエイターとしての実績はどうなのかで、現実的に考えたほうがよさそう。

新卒の職務履歴書は、アルバイトやインターンシップについて書くことになるため、在学中にした活動は就活に影響大です。

「学生時代に力を入れたこと」、通称「ガクチカ」は面接で定番の質問です。

ついでに言うなら、普通自動車運転免許証も学生のうちに取得したほうがいいです。

覚えることが多くて実技も学科もあるので、年齢が上がってから取るのは大変ですよ。

人によっては「大学受験より難しかった」と言うくらいです。

『美少女戦士セーラームーン』の武内直子先生は、薬学部の大学在学中にプロデビューして、定期的に読み切りが雑誌に載っていましたが、就活、就職して、大学卒業後に臨床検査技師として病院で働きながら漫画を描き、連載することになって退職したそうです。

社会人になってフルタイム働くと、通勤時間にもよりますが、平日は多くて2時間くらいしか自由時間が取れません。

土日祝日に勉強することになり、資格の勉強がすごく大変になります。

既卒だと、どんなにやりたくてもインターンシップや企業アルバイトができなかったり、制度上できないことがかなり増えます。

新卒でやっておいたほうがいいです。

新卒からできれば5年、少なくとも3年、会社で働きながら創作もして、しっかり実績をつけてからフリーランスとして独立すればいいのではないでしょうか。

できれば、会社員をしながら副業で創作をして、生活していけそうな手応えを感じてから独立でもいいかも。

ただ、クリエイターとしてプロデビュー後も、会社員を続けながら描いている方は多いです。よく考えて。

・日本の会社は中途採用で正規雇用だと、実務経験が1〜5年ある経験者しか応募できないところがほとんどです。3年のところが多い印象。

つまり、新卒じゃないと入るのが難しい業界もありますし、実務経験が5年あれば、一度離職しても再就職がしやすくなります。

転職サイトで何社か、中途採用の応募条件を見てみて下さい。

定収入を得ながら会社に行けば、人と接することもでき、創作に打ち込んでいると得られない一般的な感覚を養えますし、金銭的な安定は心の安定に繋がるため、若いクリエイターほど大事だと思います。

ただ、開発職は開発が途中で頓挫した場合は職歴に含まれないそうです。

つまり勤続5年でも、3年開発していたものが途中で中止になって世に出なかった場合、職歴は2年だけになってしまうらしい。

真偽は分かりませんが、政府関係者など守秘義務がすごい特殊な職業の場合、退職した場合は在籍していた間の職歴が消えるそうです。

就活した場合、就職希望先が前の職場に在籍確認の問い合わせをしても、そんな人はいなかったと言われ、職場に存在しないことになるそう。

資格が要る職業は、その職に就かなくても、資格を持ち続けるために、年一回、一定時間の受講(指定された会場に行って数時間の勉強)と、更新料を支払うのが必須だったりします。

特に法律・医学関係の資格は、毎年法律が変わったり、日々情報が更新されてゆくので、一生勉強が必要になるかと思います。

ものによっては、将来やりたい創作活動の負担になってしまうかもしれません。

なりたい職業については、勉強を始める前によく調べてみて下さい。

・年齢を重ねるほど就職難易度も上がります。

一般的には、

25歳になると第二新卒が終わるため、一気に就職が難しくなり、

30歳になると職歴がある人でも転職が難しくなり、35歳になると一気に求人が減り、応募できる求人がほとんど無くなるか、年齢が理由で選考に残れません。

すごいスキル、資格、実績があるなら覆せますが。

創作は働きながらできますが、就職は機会を逃すと道が閉ざされてしまうところがあります。

夢に向かって努力するのは素晴らしいです。

けれど、もし就職したことがなく夢も叶わなかったときは、年齢が上がり、職務履歴書に空白期間が多くなり、その後が大変です。

アルバイトやパートタイマー、時短勤務でもいいので、働いたほうがいいですよ。

・年齢が上がるとできなくなることって結構あります。

30歳になると、利用できる就労支援制度がかなり減ります。

もし30歳になった時点で職歴なし、自己PRになりそうな資格やスキルなしだった場合は、相当大変になりますよ。

30歳で職業訓練から始めて、34歳までには即戦力レベルまで実力を付けて、就活マナーを身につけることになります。

就活市場での需要は、一般的には34歳までというのは覚えておいて下さい。

35歳の誕生日を迎えると、求人が恐ろしく減ります。

さらに職種によってはハローワークや就活エージェントの管轄になかったり、就活サイトに求人があまり載っていなかったりします。

直接会社に履歴書と職務履歴書を送って、全部自力で就活することになるのです。

学生さんなら、学校に就活センターなどの窓口があったり、就活講座とかポートフォリオの作り方講座が開講されているはずなので、利用しないととんでもなく損ですよ。

卒業したら仕事とプライベートをこなした上で、時間を作ってハローワークまで足を運んだり、就活サイトで探さなくちゃいけませんから。

30代になると、家族が病気をしたり亡くなったり、自分が病気にかかったりして金銭的に大変になる場合もあるので、履歴書に書けるようなスキルや資格は若いうちから身につけておいたほうが安心です。

・何歳になっても、業務に差し支えない程度の健康があって、新しいスキルを身につけられる努力ができて、人柄の良さが出ていれば結構何とかなるとは思います。

努力次第の要素も結構ある。年齢が上がるほど大変ですけどね。

意外と多くの社会人が通院や服薬をしているものです。

また、古い考えやツールにこだわりすぎてスキルアップできず、就職の機会を逃した人を知っています。

会社によっては、その職場でしか使っていない自社ツールやソフトの使い方を、入社後にゼロから覚えることになったりしますよ。

新しいことを取り入れたりスキルを身につけるのは、普段から物怖じせずにチャレンジしてみて下さい。

ハローワークでは年2回くらい開講している、Webデザインやプログラミングなどの訓練を受けられる「公共職業訓練」を受けられる施策がありますよ。

無料ですが遅刻欠席できず、開催場所によって内容が異なり、都会のほうが色んな職業訓練が選べます。

居住地とは異なる場所の公安職業訓練を受けることも可能なようです。

地方の人なら、都会にマンスリーマンションやウィークリーマンションを借りて、一時的にそこで暮らしながら受講するのもいいかも。

私の友達には、東京の公共職業訓練でWebデザインの勉強をして、Webデザイナーになった人がいます。

興味がある方はハローワークに問い合わせてみて下さい。

・海外で働く制度は、オペアは27歳、ワーキングホリデーは31歳になるとできなくなります。

色々な条件があるので、詳しくは調べてみて下さい。

海外で働きたかったり、色々なことに挑戦したいなら、25歳くらいまでにやっておいたほうがいいです。

利用できる制度が減り、就活が大変になってくる年齢なので。

人によっては婚活も始まってきますよ。女性は33歳以降は不利になり、マッチングしにくくなります。男性は特に、収入が少ないと不利です。

ちなみに、私は25歳くらいから体力と吸収力の衰えを感じるようになりました。

脳の可塑性から見ても、脳が固まることで性格が定まったり、新しいことを覚えにくくなるのは25歳くらいだそうです。

挑戦や勉強を若いうちにしておくのは理にかなっていますよ。医学的には老化は20歳から始まります。アスリートだとそのくらいの歳から衰えを感じる人もいるそうです。

若い人が思っているより、老いを感じ始めるのはずっと早いです。

・社会人で今創作が捗っていない人は、創作に打ち込むために退職するのはやめたほうがいいです。

かえって描けなくなりますよ。

捗っているなら退職して、1年だけ創作のみに集中とかは、していいと思います。

ただ金銭面と健康に気をつけて。

ここからは更に踏み込んで、お金について、就活や退職でのポイント、健康について、信頼できる人の見分け方など、詳しく書いていきますね。

ここから先は

お読み下さりありがとうございました。 ハートを押してスキして頂いたり(note会員じゃなくても押せます)、記事をシェアして下されば励みになります。 チップは執筆、創作、取材に活用させて頂きます!