インテリアのスタイリングとは 私の仕事の場合

私にとって大切だった兼務の仕事の一つ。VMD MD という役割。

ー VMD ヴィジュアルマーチャンダイジング MD マーチャンダイジング

カッシーナジャパンでの2007年までの20年間。

私が担っていたのは ’スタイリング’ではなく、あらゆる数字の責任を背負った、現実的な商品の展示レイアウト、と物販のためのわかりやすい空間作り。

辞める有能な先輩から、’レイアウト’という言葉を使いご指導いただいた。

(とても厳しかった。真剣で。心から感謝している。)

個人的に好きなものを自由に選びきれいに見せる’スタイリング’ではない、責務を最初に理解できた。しかも当時は造作にかけるなど費用はなかったので、小細工まで地味な工夫が必要だった。

倉俣史朗さんデザイン六本木AXIS内

この写真のレイアウトは初代コーディネーターが

撮影用にしたもの

基本的なカッシーナのスタイルで美しく

この高級感上質感シンプル洗練された空間VMDを引き継ぎ

90年代までは高級なカタログ的なイメージ重視に

その VMD MD その他営業企画の私の役に関して、協力的な人たちがいる一方、徐々に

’やりたくてやっている、離さない’ とか、’自信があるよね’とか、’自分の名を売ろうとしてる’、’企画がしたいワケ?’ とか..

一部の人の陰口からはじまり嫉妬の圧力や誹謗中傷など多々受けるようにもなり、驚いた。不思議だった。なぜそんな風に勝手に悪く捉える人がいるのか。

私には、自信も勘違い自惚れもなく、

私が選んだ仕事や肩書きではなく与えられたものであり、

’できる’とか’離したくない’とか心にも思ってもいないことで、傷ついた。

目的に向かって必死に頑張るほどに理不尽なことにぶつかる意地悪な現実に苦しんだが、とにかく耐えた。

思いがけず与えられた役、次々入ってくる仕事。

生まれて初めて体験する意地悪に悔しく仕事は追い付かず残業しながらよく泣いていたが(よく差し入れに来てくれた親友に感謝)

外部への気遣いや数字に追われ、くだらない人を相手する余裕はなかった。

(まぁ群れるより、誠実にできるとこまでやろう、という根拠のない強さが私にはあるよう。自惚れでも開き直りでもなく。)

しかし確かに、私には、高い目標も特別な知識も何もなかった。

しかも序でにたまたま受けた私のプレゼンを選び、大きな物件を任せ厳しく指導くださった創業者、協力的な人たち、また外部で見守ってくださった恩師たち、

を頼りに、

’一つ一つ目の前にあることをやるしかない’という思いだけだった。

その初心を忘れたことは一度もない。

美しい家具やインテリアを見ること触れることは刺激的であり、

繋いでいかなければという使命感と、お客様が喜んでくださることが大きなモチベーションだった。

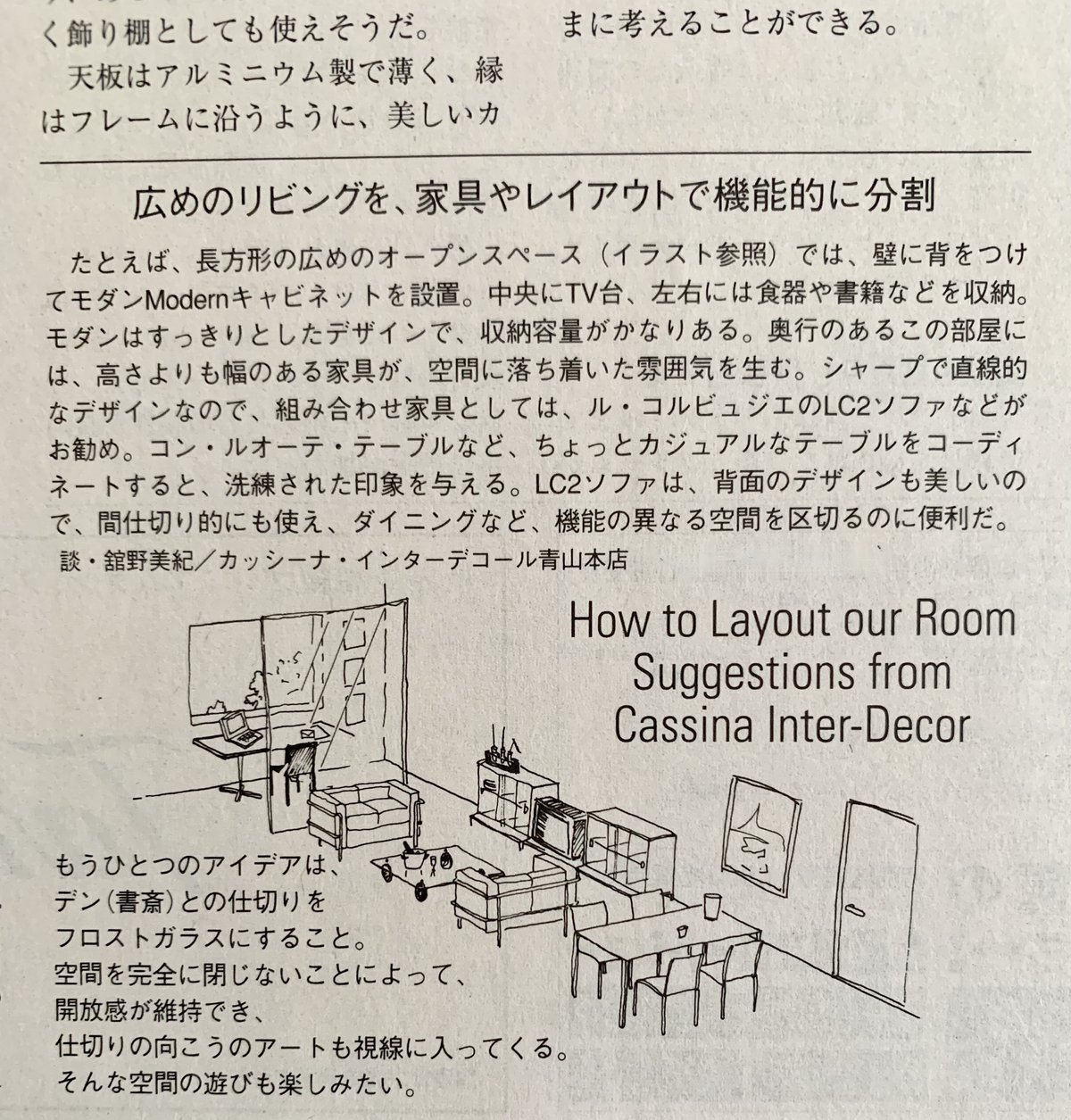

時代を感じるが今思い出すと新鮮

内装のプランに参加し

VMD MDとして全フロアの商品の選定と展示全てを私が構成し行った

90年代までの高級で入りにくい時代から2000年新たな時代へと

ライフスタイルも変わる 変化を打ち出した MDもVMDも

狭い部屋にも 一つだけでも 若い人も

気軽にインテリアやアートを自分の感覚で自由に取り入れる提案へと

この写真はワンルームにリビングダイニングと書斎DENコーナーを

家具を間仕切りにしてなど提案

コルビジェは黒というイメージから白い革を提案してみた その後流行りに

カーテンもシンプルなファブリックのモダンなロールスクリーンに その後とても流行り定番となった

(このスクリーン元は90年にミラノのデパドヴァ邸に行った際みたものを真似たもの)

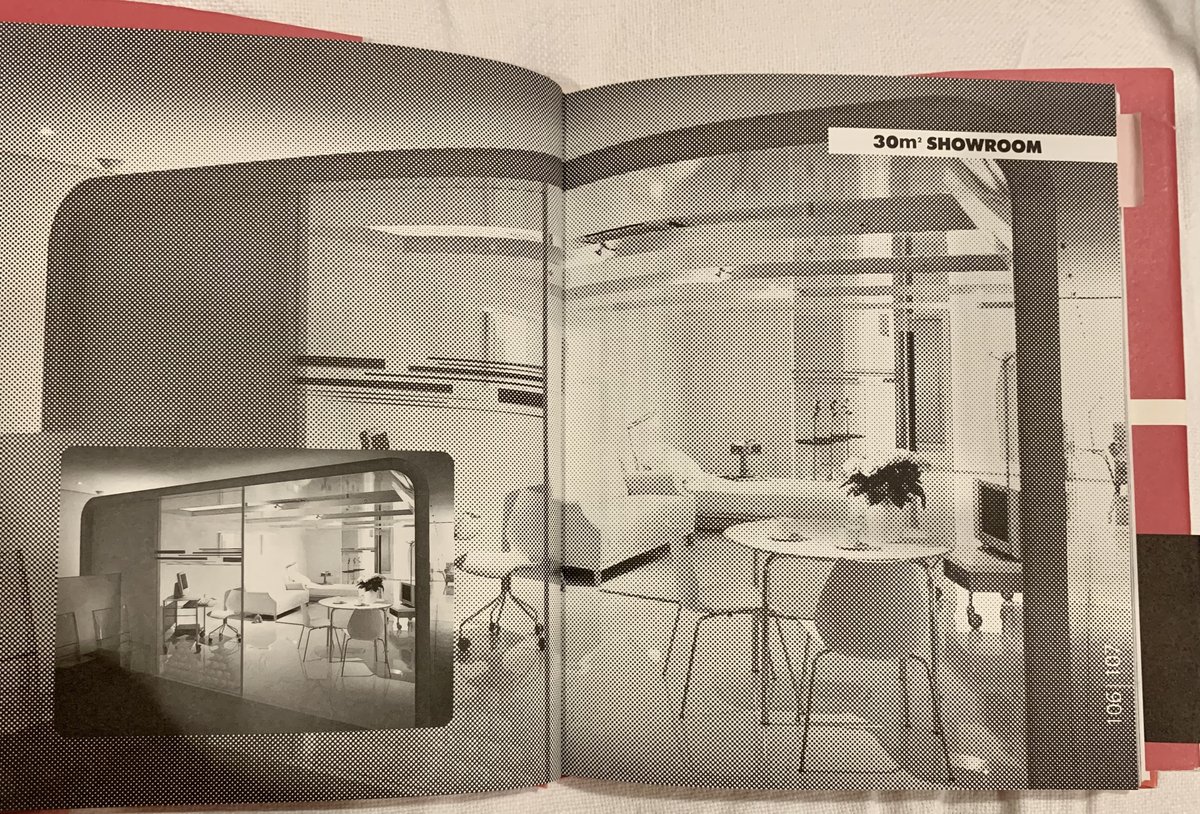

創業者 武藤重遠氏の著書「魂のモダンデザイン」から

VMD MD 全般を

90年代までの高級で入りにくい時代から新たな時代へと打ち出した

狭い部屋にも 一つだけでも 若い人も気軽にインテリアやアートを

自分の感覚で自由に取り入れる提案へと

この写真は小さなワンルームに リビングダイニング ベッドルーム

若い人の部屋のイメージに

異素材 高価な家具と安価な家具を合わせて

写真は創業者 武藤重遠氏の著書「魂のモダンデザイン」から

VMD MD という響きがいいのだろうか、横文字の長い肩書きが流行っていたからだろうか、クリエイティブに見えたのだろうか。

私にはその肩書きには何の執着はなかったが、

やたら意地悪する人は、嫉妬なのか、おそらく自分がやりたかったのだろう。

理解できない感情だが、色々な人がいるもので

ならばやって欲しかった。

私は役職に執着はなかったし業界に名を売るとか目立つことに興味はない。

兼務は無報酬で、数字の責任は重く、体力も使う、全国の売り場をまわり、休みなどなかった。

人の批評は理想を言うのも簡単。

自身の実力も十分に客観視できていた。

そして、すぐに理想や完璧の形にはできないけれど、成長する進むべき方向は漠然とみえていた。

それなりの暮らしをしているお客様たちから多くを教えていただいた。

そして、商品、家具や雑貨、モノも生きている。

ずっと現場にいたから知っている。触れないとわからない。デザインがいいとか悪いとかも、使っている人、お客様が一番わかっている。

また、ライフスタイルは皆異なる。

だから、インテリアにおいて(特に日本の)イケてるスタイリングという思い込みは嫌でした。暮らし方、生き方は実にさまざま。センスもさまざま。

(と、経験から広く学びました)

私は、VMD MD の仕事の基本ルーティーンで大切にしていたことがある。

毎朝、または1日の終わりに、展示している家具や照明器具や雑貨一つ一つに、話しかけていた。’おはよう’とか’お疲れ様’とか。気持ちを込めて。

生き生き表情が変わるのがわかる。

変かもしれない、笑、

でも、本当です。

続きます。

古い経験話ですが、

日本のバブル期から大きく変化した日本のライフスタイル

インテリア業界の変遷

どなたかのご参考になりますように。