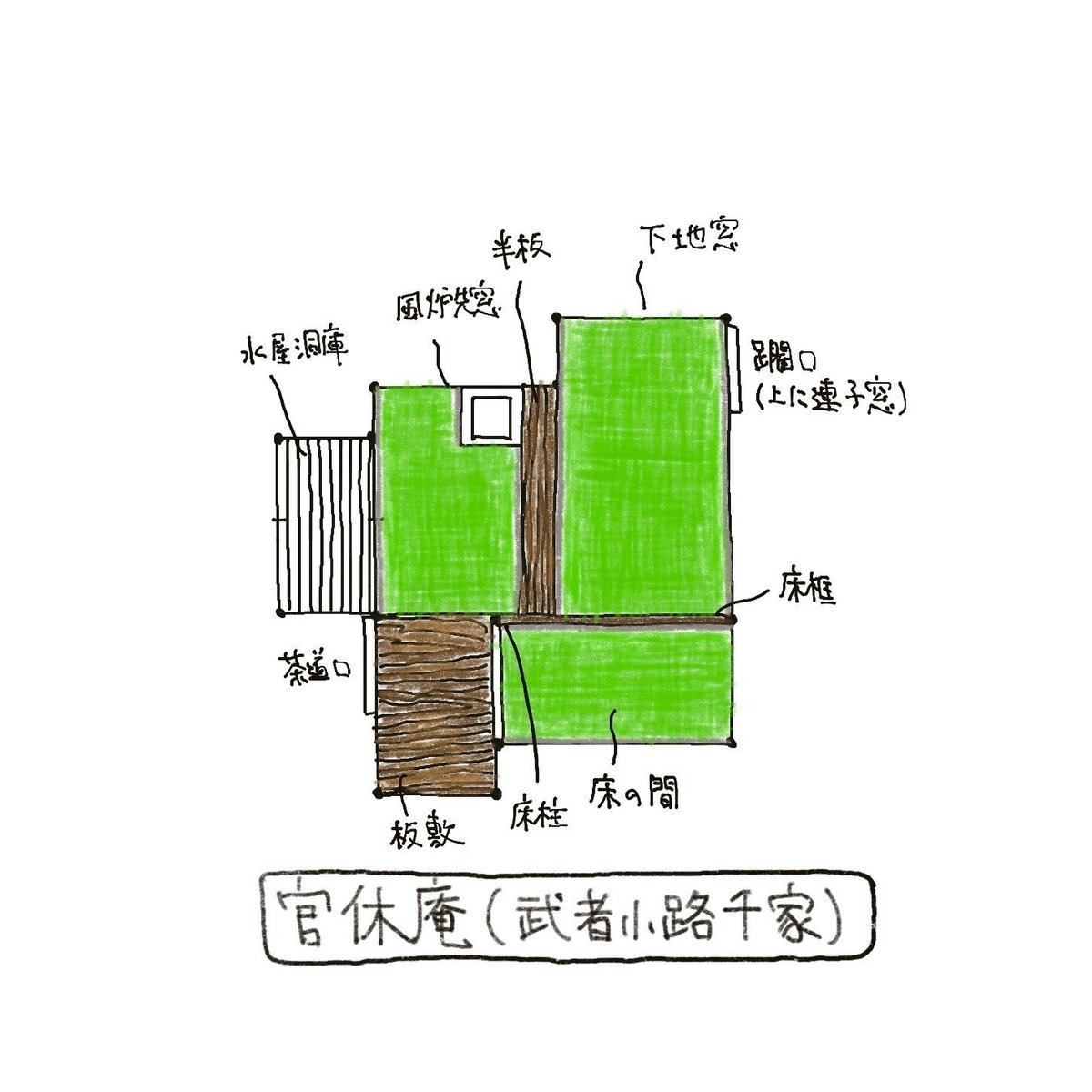

官休庵(武者小路千家の茶室)

「官休庵(かんきゅうあん)」

武者小路千家を代表する茶室。

利休の孫・宗旦の次男で、武者小路千家初代の一翁宗守(いちおうそうしゅ)の好みと伝えられます。

宗旦は生涯在野を貫きましたが、一翁は高松藩へ茶頭として仕えました。

1667(寛文7)年に75歳で官を辞し、そのときの境地にもとづく名として「官休」とついたのがこの茶室です。

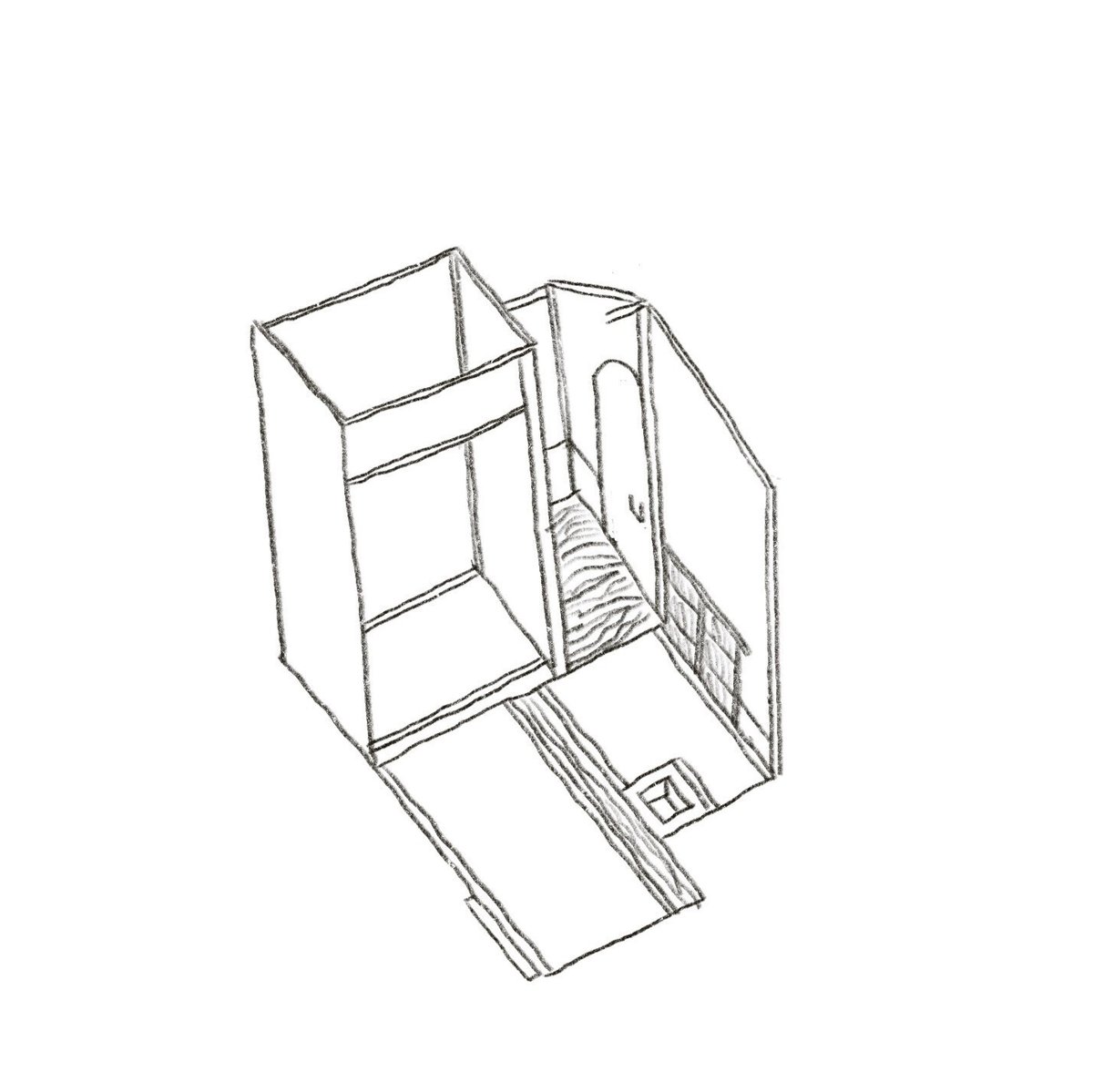

一畳台目の下座床で水屋洞庫をそなえ、客座と点前畳の間に半板(幅約15センチ)を入れているのが特徴的です。

利休の一畳半(現在の呼び名で一畳台目)や宗旦の一畳半、今日庵(裏千家)に対して、一翁独自の工夫を示したものといえます。

一畳半では亭主と客の間合いが極限となりますが、半板を入れることで極限の広さの中でわずかに「ゆとり」を与えています。

点前座横には今日庵と同じく水屋洞庫を備え、背後には踏込板の空間に火灯形の茶道口。

現在の官休庵は、安永・天明・嘉永と火災が重なり、1881(明治14)年に丹波から移築した写しも傷んできて、1926(大正15)年に建て替えられたものだそうです。

一翁が創立した構成がそのまま踏襲され、現在に引き継がれています。

(三千家の茶室をまとめています↓)

・・

▼茶室建築のおすすめ本一覧です!↓

いいなと思ったら応援しよう!