夏目漱石と半年ほど向き合った

近代文学に無関心な私が夏目漱石を読んだきっかけは些細な事からだった。

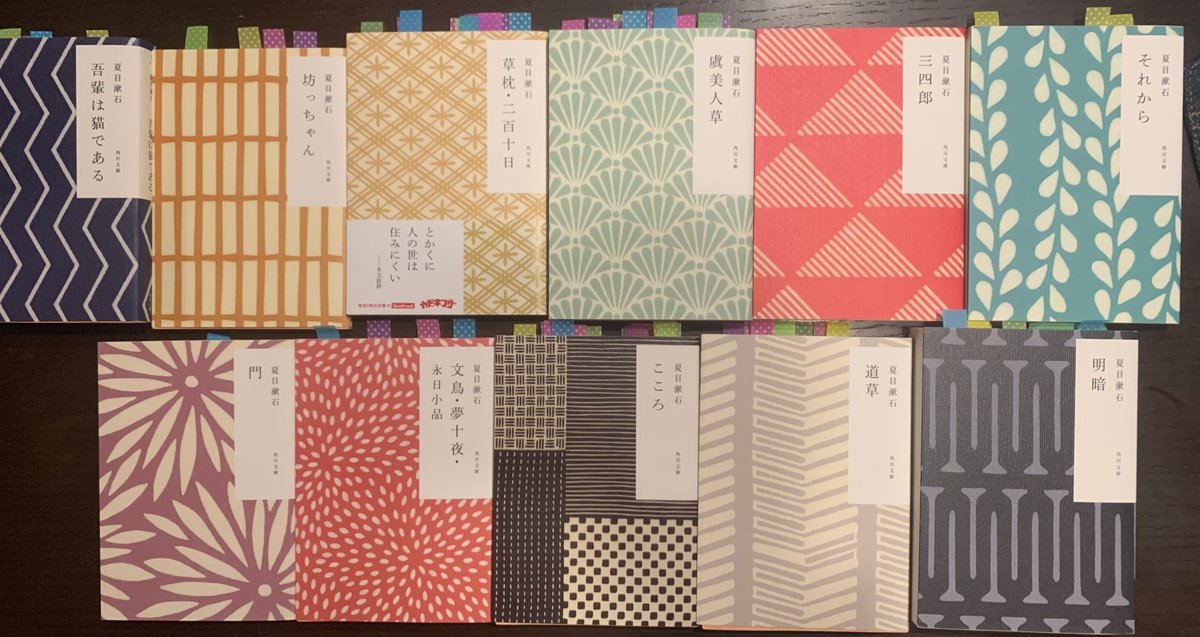

ある日、本屋でふと見かけた和風でとても華やかな表紙。

角川文庫が手ぬぐい屋さんとコラボしている「かまわぬブックカバー」だ。

コレクション欲に刺激され、勢いでコンプリートしてしまった私。

しかし、ただ本棚に飾っているだけなら宝の持ち腐れ。これを機会にじっくり半年かけて読んでみた。

すると漱石がいかに人間というものを捉えていたかひしひしと伝わってきた。

せっかくなのでこの経験を残しておきたいと思い、ここに漱石から学んだ人生観を私なりにまとめてみた。

ちなみに後期三部作のうちの「彼岸過迄」「行人」や、名随筆とされる「硝子戸の中」など、一部の作品は残念ながらかまわぬカバーでの商品化はされていないので今回は読んでいない。

「全作読んでいない若造が漱石を語るな!」と諸先輩方に叱られそうだが、そこは温かい目で読んで頂きたい。

どうしようもない人間社会

まず、漱石作品のテーマは、ほとんどが「人間のエゴ」だ。

処女作「吾輩は猫である」は些細などうでもいいことに振り回される人々を猫目線から描くコメディ。いわば「タマ目線の磯野一家」だ。

飼い主が教師なので、自宅にわんさか知識人が集まってくる。しかし、いくら高尚な会話をしているようにみえても、実は中身は取るに足らないしょうもない内容。そんな人間の愚かな日常生活を猫は誰よりも冷静に分析して皮肉る。

「猫」に続いて発表された「坊っちゃん」。

江戸っ子で正義感に溢れた教師が愛媛に転任し、陰湿でずる賢い教頭をやっつける勧善懲悪モノだ。切れ味バツグンの成敗劇は読んでいて清々しいが、そんな坊っちゃんもラストには教師の仕事が嫌になり、退職して東京へ帰ってしまう。

また、幼少の頃に養子に出されていた漱石も、実父と養父の間でのいざこざに巻き込まれ、金銭が絡む歪んだ愛情に苦しめられた(このあたりは漱石の自伝的小説「道草」が詳しい)。

人間の醜さを目の当たりにした経験が、漱石作品には色濃く滲み出ている。

まじめに生きる

漱石はそんな醜い人間関係をなんとか生きていくために「真面目に生きること」を提唱した。

「虞美人草」は複雑な男女関係を描いた恋愛小説。

昼ドラのような泥沼な展開もあるが、ラストは真面目に生きる人が良しとされ、自分のエゴだけで動いていた人物は改心させられる。

真面目になれるほど、自信力の出ることはない、真面目になれるほど、腰が据わることはない。真面目になれるほど、精神の存在を自覚することはない。天地の前に自分が厳存しているという観念は、真面目になってはじめて得られる自覚だ。

また、漱石の中でも人気のある作品の一つ「こころ」では、誰に対しても心を閉ざしていた先生が、遺書という形で主人公にありのままの真実を曝け出す。自身の過去を主人公に明かす理由として「あなたはまじめだから」と記している。

私は何千万といる日本人のうちで、ただあなただけに、私の過去を物語りたいのです。あなたはまじめだから。あなたはまじめに人生そのものから生きた教訓を得たいと言ったから。

当たり前のことかもしれないが、「まじめに生きる」ことが、エゴがぶつかり合う人間社会での処方箋なのかもしれない。

働くことへの警鐘

さて、漱石を語るうえで欠かせない言葉の一つに「高等遊民」がある。

前期3部作の2作目「それから」の主人公、代助は教養がある一方、親のスネをかじって生活している。

代助のように教養があるのに働かず、本ばかり読んでいる人のことを当時の人々は「高等遊民」と呼んでいた。

小説内で、高等遊民の暮らしぶりを非難する会社勤めの友人に対して、代助は「食うために働くことは誠実じゃない」と一蹴する。

食うほうが目的で働くほうが方便なら、食いやすいように、働き方を合わせて行くのが当然だろう。そうすりゃ、なにを働いたって、またどう働いたって、かまわない、ただパンが得られれば好いということに帰着してしまうじゃないか。労力の内容も方向も、ないし順序もことごとく他から制肘される以上は、その労力は堕落の労力だ

明治時代になると西洋文化とともに近代化の波が押し寄せ、日本人も「会社」という操業的な枠組みに否応なく嵌められた。

「自分の好きなことで稼ぐ」ことは現在もたびたび議論される。これは働き方にまつわる永遠のテーマだが、漱石はいち早く近代の働き方の危うさに気づいていた。

Let it be 則天去私

人間関係や社会に終始悩まされてきた漱石が最後に辿りついた境地。それが「則天去私」だと言われている。

「天に則り、私を去る。」

世の中は自分の思うままには決して動いてくれない。執着を無くし、ありのまま生きていくしかない。いわば「あきらめの境地」「ゆるす境地」だ。

漱石が武者小路実篤に宛てた手紙にはこう書かれている。

武者小路さん、気に入らないこと、癪に障ること、憤慨すべきことは塵芥のごとくたくさんあります。それを清めることは、人間の力でできません。それを戦うよりもそれをゆるすことが人間として立派なものならば、できるだけそちらのほうの修養をお互いにしたいと思いますがどうでしょう。

また、漱石の最終作にして未完の「明暗」のラストには、自由奔放で一見すると過去にも執着をもっていないキーパーソンが登場する。

この女性が「則天去私」を体現しているという説もあるが、この小説は漱石の死によって途中で頓挫している。この女性の本心や話の結末を知ることができないのがとても残念だ。

悩みに悩みぬいた漱石が出した答えが「人間なんてどうにもならない。あきらめるのが一番」というのは多少不完全燃焼な気がする。

しかし人間の生き方の正解なんて、あらゆる哲学者や思想家が悩みぬいても未だに答えが出ていないこと。

やはり「則天去私」がどうしようもない私たちの現時点での最適解なのかもしれない。