宮中祭祀「破壊」の背景に憲法問題あり──原武史「宮中祭祀廃止論」を批判する(2008年4月29日)

(画像は宮中三殿。宮内庁HPから拝借しました。ありがとうございます)

ひき続き、原武史教授の宮中祭祀廃止論を批判します。

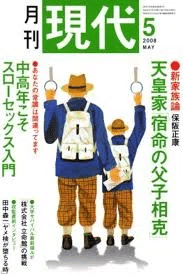

原教授は月刊「現代」5月号掲載の論考で、昭和天皇の時代、「高齢を理由に宮中祭祀が削減または簡略化されて」いった、と書いています。

これに対して、昭和天皇は「いいがたい不安」を覚えていた。今上天皇は先帝以上に祭祀に「熱心」だが、皇太子はどうだろう、「新しい神話」を模索しなければならない、というのが教授の論理ですから、議論の大前提となっている戦後の祭祀簡略化の事実関係が教授の言い分と異なるのであれば、教授の祭祀廃止論は眉唾ということになります。

そして、当メルマガはこれまで、

1、「簡略化」の理由は「高齢」ではない

2、「簡略化」はじつのところ祭祀の改変・破壊である

3、不敬を敢行した人物は入江侍従長である

などと指摘しました。

今号からは、なぜ側近中の側近である入江侍従長が、皇室の伝統である宮中祭祀の破壊という冒涜的行為におよんだのか、という最大の謎に迫ります。

▽1 時代の変化、祭祀の激務、天皇の高齢

まずは原教授の解説です。『昭和天皇』(岩波新書、2008年)を読んでみます。原教授は、入江日記が「魔女」と表現する、祭祀に熱心な今城誼子(いまき・よしこ)女官と簡素化推進者の入江侍従長との対立という構図を提示し、時代の変化、祭祀の激務、天皇の高齢の3つの観点から簡略化の推移を説明しようとしています。

教授の見方は項目的に並べると、次のようにまとめられるかと思います。

1、主要全国紙は1966年を最後に宮中祭祀に関する記事の掲載を止めた。高度経済成長の結果、農業は廃れ、農耕儀礼と密接な宮中祭祀は社会から浮き上がっていった。

2、68年に侍従次長、70年に侍従長となった入江にとって、祭祀は「頭の下がる、人間業とは思われないような振る舞い」(『昭和天皇とともに』朝日新聞社刊)だった。

3、古希(70歳)を迎えようとする昭和天皇にとって、1年に30前後ある祭祀は過酷な負担だった。

4、こうして天皇みずから拝礼する、毎月1日の旬祭(しゅんさい)の親拝は、68年から5月と10月の2回になった。

5、今城と入江が対立した。今城は昭和天皇の母君・貞明皇后の影響をつよく受け、宮中祭祀を厳修しなければ神罰があたると考えていたようだ。昭和天皇は貞明皇后を恐れていたが、入江は今城を恐れることなく、祭祀の負担軽減を進めようとした。

6、「お上は大事なお方、お祭りもお大事だが、お祭りのためにお身体におさわりになったら大変」という入江の主張に、体力の衰えを自覚していた天皇は理解を示した。

7、しかし今城に影響を受けた香淳皇后は1970年5月30日、「旬祭はいつから年二度になったか」と詰め寄った。口ぶりは今城そっくりだった。

8、入江は新嘗祭の負担軽減にこだわった。70年の新嘗祭は「夕(よい)の儀」だけとし、翌年からは「夕の儀」「暁の儀」とも代拝とすることにつき、天皇の了解を得た。同年11月23日の日記に入江は「明年は何もなしに願ってつくづくよかった」と書いている。

▽2 原教授の7つの誤り

こうした原教授の解説は、宮中祭祀に関する無理解に起因する完全な誤りだ、と私は考えています。ポイントは次の7点です。

1、新聞が宮中祭祀を報道しなくなった原因は農業社会から工業社会への転換なのか。

2、宮中祭祀は農耕儀礼ではない。

3、祭祀は肉体的、精神的にご負担が大きいという見方は祭祀の本質を理解していない。

4、入江が祭祀の「簡素化」を進めたのは、天皇のご負担軽減が目的だったのか。

5、宮中三殿での祭祀に「出席」しないことがご負担軽減にはならない。

6、昭和天皇は体力の衰えを自覚して、簡略化に同意されたのか。

7、祭祀簡略化は、入江日記には書かれていない、ほかの要因があったのではないか。

▽3 農耕儀礼ではない

教授の勘違いについては、すでに当メルマガで説明したものもありますので、まだお話ししていない点に絞って、以下、申し上げます。

まず宮中祭祀の儀礼的性格についてです。

教授は、「宮中祭祀は民俗的な農耕儀礼と密接に関わっている」(「現代」5月号論考)とお考えのようです。雑誌論考では、ご自身の体験や皇太子・同妃両殿下の時代相を織り交ぜながら、農村社会から工業社会への構造的変化によって宮中祭祀、あるいは神社祭祀が形骸化したというような説明がされていますが、一面的です。

つまり宮中祭祀は、神社祭祀と同様、焼き畑および稲作農耕社会の民俗を踏襲しているのは事実でしょうが、農耕儀礼ではありません。

以前、このメルマガ(8号、昨年12月4日)で、宮中で行われていたサバの行事という儀礼について書きました。天皇は、皇祖の神勅に基づいて自分が治める国に、飢えた民が一人あっても申し訳ない、というお思いで、毎食ごとに一品ずつ食事をとりわけ、そのあと、はじめて召し上がったのでした。

サバの行事は、国と民のため、つねに祈る天皇の祈りそのものですが、明らかに農耕儀礼ではありません。

▽4 命を共有する食儀礼

「古事記」「日本書紀」には2つの稲作起源神話が描かれています。1つは、死体化生神話と呼ばれるもので、日本書紀では、月夜見尊(つくよみのみこと)が保食神(うけもちのかみ)を殺害するとその遺体から五穀の種子が生じ、「これは国民が生きていくのに必要な食べ物だ」と天照大神が喜ばれた、という物語になっています。もう1つはよく知られている、ニニギノミコトの天孫降臨に際して大神が稲穂を授けたとする斎庭(ゆにわ)の稲穂の神勅です。

戦前、宮中祭祀に関わった元宮内省掌典の八束清貫(やつか・きよつら)は、伊勢神宮第一の重儀である、大神に稲の初穂を捧げる神嘗祭(かんなめさい)の淵源は保食神の神話で、他方、宮中で天皇みずから米と粟の新穀を神前に供し、ご自身も召し上がる新嘗祭は斎庭の稲穂の神勅に由来する、と説明しています(『祭日祝日謹話』)が、「国平らかに、民安かれ」と祈る天皇の祭祀は、農耕儀礼というのではなくて、皇祖と天皇と国民とが命を共有する命の儀礼というべきです。

そのことは全国各地の神社の祭りを見ても明らかです。稲作地帯では秋祭りに稲の初穂が神々に捧げられますが、漁村では海の幸が供せられます。神前に命の糧(かて)を供え、参列した氏子(うじこ)がお下がりをいただくという神人共食の儀礼は、神と人間の命の共有にほかなりません。

原教授は「宮中祭祀は民俗的な農耕儀礼と密接に関わっている」と説明しますが、天皇は宮中三殿で田植えや田起こしを模した儀礼を行うわけではないでしょう。宮中祭祀は、農耕社会に基礎づけられた農民の民俗ではなく、人はみな神によって生かされ、食によって命をつないでいるという万古不易の真理に基づく食儀礼なのです。

▽5 日本人が日本人であるかぎり

したがって、農村社会の性格が弱まったからといって、祭祀の意義が失われるわけではありません。

江戸時代を考えてみてください。人口100万の江戸の町は当時、世界一の大都市で、農村ではありませんが、おびただしい数のお稲荷さんが、俗に「伊勢屋、稲荷に……」といわれるほど、そこかしこにまつられていました。農民の稲作信仰から町人の信仰に発展した稲荷信仰がそこにはありました。そしてその信仰はさらに発展した現代社会にも息づいています。そのことは八重洲や銀座の町を歩けば簡単に分かります。

農耕儀礼が形骸化した現代では、宮中祭祀は社会から浮き上がっている、という原教授の考えは、完全な誤りです。日本人が日本人であるかぎり、祭りは続くでしょう。たとえば近代国家の幕開けとともに創建された靖国神社ではワインや金平糖が神饌となるように、宇宙時代になれば宇宙食が神々に捧げられるかもしれません。

つまり、時代の変化として原教授が指摘する、新聞が宮中祭祀を報道しなくなった理由はほかにあるのでしょう。宮中祭祀が社会から浮き上がったのだとしたら、その理由は高度経済成長に伴う社会的な構造変化ではなくて、別にある、ということになります。

▽6 つねに祈っている

次に、原教授の宮中祭祀廃止論の大前提となっている、祭祀の肉体的、精神的な負担について考えます。

教授の説明は、負担が大きい祭祀だが、昭和天皇も今上天皇も熱心である。けれども皇太子の時代になれば、そうもいかないだろう。宮中祭祀の農耕儀礼はすでに形骸化している。だから、廃止を検討したらどうか、という論理です。

しかし、これも一面的な理解で、宮中祭祀であれ、神社祭祀であれ、祭祀こそ生命力の源であり、祭りには生命力を復活させる力がある、それが祭りの本質である、ということは、以前、このメルマガ27号(4月15日)に書きましたので繰り返しません。

ここでは、祭祀のご負担が大きいから、祭祀を削減または簡略化させる、という発想の無意味さについてお話しします。

原教授は「祭祀に出席」という表現を使います。熱心に「出席」することが高齢の天皇には「負担」になるという論理ですが、それなら逆に「出席」しなければ「負担」はなくなるのかといえば、必ずしもそうではありません。

なぜなら、天皇は宮中三殿での祭儀のときだけ祈っているのではなく、すでにサバの行事の説明でお分かりのように、1年365日、つねに祈っておられるからです。

▽7 負担軽減にならない

かつては石灰壇御拝(いしばいだんのぎょはい)という行事がありました。天皇は毎朝、石灰壇に登り、伊勢神宮をはるかに拝したのです。明治以後、侍従による毎朝御代拝(まいちょうごだいはい)に代わりましたが、天皇の祈りの精神は引き継がれ、御代拝の間、天皇は御座所でお慎みになります。

つまり、天皇の健康や高齢に配慮して、賢所での親祭や拝礼を代拝としたとしても、ご負担は必ずしも軽減されるわけではありません。たとえば、昭和天皇がお風邪を召され、ある儀式が御代拝になったことありました。しかし、陛下は御代拝のあいだ、お部屋で正座のまま過ごされたといわれます。

それが祭祀王たる天皇なのです。原教授は、祭祀への「出席」を「熱心」といい、「出席」しないことを「簡略化」と見ていますが、誤りです。

表向きの「簡略化」は何らご負担の軽減にはなりません。また、御代拝とせずに、祭祀を削減、簡略化することは、祭祀の形式を変更するというだけでなく、御代拝中のお慎みの機会すら与えられないということにおいて、天皇の祭祀を破壊することになります。

原教授は、「昭和天皇はみずからの高齢を理由に宮中祭祀が削減または簡略化されていくことについて、いいがたい不安を覚えていたようです」と書いていますが、「簡略化」ではなく「祭祀破壊」なら「不安」は当然です。

▽8 祭祀に対する偏見

原教授は、昭和天皇の高齢に対する入江侍従長の配慮から祭祀の簡略化工作が進められたという理解ですが、そうではなくて、入江の祭祀に対する無理解、すなわち天皇という制度に対する無理解が祭祀の破壊を招いたのではないか、と私は考えます。

陛下のご健康に配慮し、ご負担を軽減しなければならないのなら、国事行為を皇太子に代行させるとか、あるいは憲法には記載のない公的な行事への出席を削減するとか、方法はいくらでもあります。

そのような方法をとらずに、祭祀簡略化を選択したのは、入江が祭祀に対するある種の偏見、あるいは合理主義的な考えがあったからでしょう。

その根拠は入江日記の随所に見受けられます。たとえば、すでに見たように、入江は昭和45年5月30日、香淳皇后から「旬祭はいつから年2回になったか」という抗議を受け、「洗いざらい申し上げ」たようですが、この日の日記に入江は「くだらない」と暴言を吐いています。

香淳皇后とのお話の中身が「くだらない」ということなのか、それとも祭祀の「簡略化」を議論すること自体が「くだらない」のか、いずれにしても「およそ禁中の作法は神事を先にす」という祭祀王・天皇のお役目を最優先に考える言葉とはいえません。

新嘗祭が簡略化されて「さわりだけ」になった昭和46年の日記には、出勤も遅くてよくなった、運動に徒歩出勤して気持ちがよかった、大相撲の中継を十両から打ち出し(終わり)まで全部見た、などと書かれてあります。

天皇が神嘉殿で新嘗祭を親祭なさるとき、侍従長は壁を隔てたところで、近侍することになっているようで、祭祀は侍従職にとっても「負担」です。入江日記を読むと、祭祀簡略化の理由は、昭和天皇の高齢は口実に過ぎず、じつは4歳年少の入江自身のためではなかったかという疑いをいだかせます。

▽9 勇気ある掌典の告発

日記には、昭和天皇がお帰りの車のなかで、「これなら何ともないから急にもいくまいが暁(の儀)もやってもいい」とおっしゃったとあり、入江は続いて、「ご満足でよかった」と書いていますが、そうではないでしょう。

昨年12月18日のメルマガで、徳川三代との熾烈なつばぜり合いを演じなければならなかった後水尾天皇について書いたように、争わずに受け入れるのが古来、天皇の帝王学です。昭和天皇が祭祀の熱心だったとすれば、祭祀の伝統が破壊されて、「ご満足」だったはずはありません。「暁をやってもいい」とのご発言は逆にご不満の表明でしょう。

原教授にも共通する、入江の祭祀に対する、あるいは天皇という制度そのものに対する無理解、偏見が、祭祀に熱心な女官を「魔女」「神懸かり」と呼び、まるで新興宗教まがいに忌み嫌って追放し、平気で祭祀を破壊したのです。

しかし、この見方に対する反論もあります。入江の周辺にいた職員たちは、入江を祭祀憎悪思想の持ち主とはけっして見ていないからです。

そしてまた、原教授が説明しているような、けっして個人レベルに還元されるべき問題でもありません。つまり、もっと大きな枠組みのなかで考えるべき祭祀破壊の要因があります。端的にいえば、皇室祭祀をめぐる憲法問題、政教分離問題です。原教授が社会変化として指摘する、新聞が宮中祭祀を報道しなくなった理由も、むしろこれなのでしょう。教授の分析はこの点でも単純すぎます。

祭祀簡略化問題は、入江侍従長の工作によって旬祭のお出ましが年2回になった昭和43(1968)年からじつに20年も過ぎて、表面化します。入江が「ウルトラシントイズム」と名指しした、親子ほども年の離れた、一掌典の勇気ある告発が発端でした。

どのようなことがあったのか、次号でお話しします。