映画,映画,映画,,,

日比谷のTOHOで

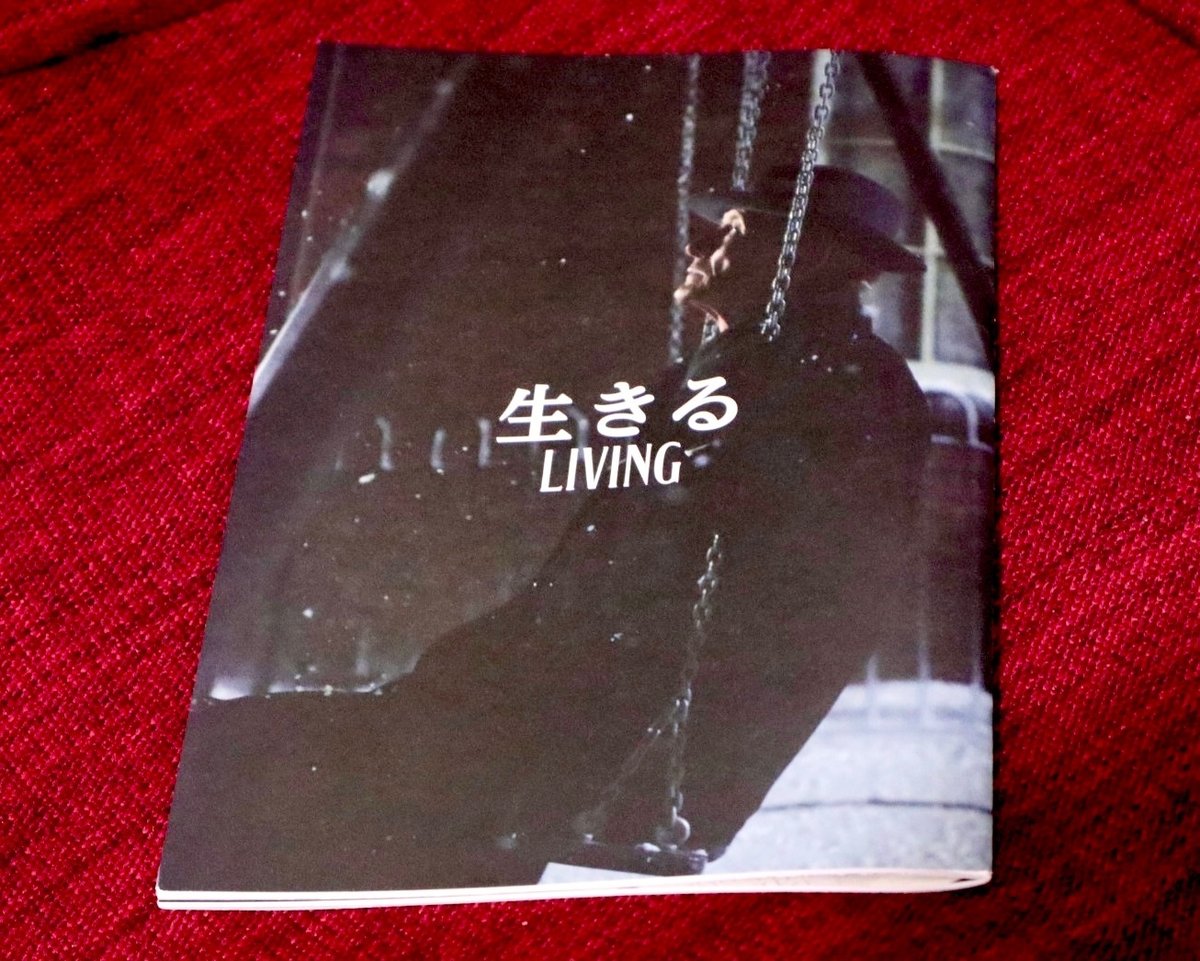

映画『生きる-LIVING』

を観た。

黒澤明のオリジナルを観ていないのにこう言うのはお恥ずかしいのだが、とてつもなく好きな映画だった。カズオ・イシグロのセンスというか、すごい。

ビル・ナイ演じるウィリアムズの、感情を抑制した表情からあふれてくる抒情がビシビシと琴線に触れてくる。気が付いたら涙がこぼれていた。何がとも説明はできない。ただただ、こみ上げてきた。

第二次世界大戦後の発展途上なイギリス、ロンドンの灰色の空と、郊外にテントを張った無法地帯といえる夜の社交場。まじめな公務員であり子どもの頃憧れた英国紳士として生きてきたウィリアムズは、死を前に雲隠れした。無断で仕事を休み、転職するという職場の女の子を誘ってカフェに行く。

愛する息子とも気まずい自分につけられたあだ名を聞いて笑った顔が、またさみしい。

イギリスで国民的な俳優であるというビル・ナイをわたしは初めて知った。ソファーに佇むだけで、とぼとぼと歩くだけで、ため息をつくだけで、そこに生きる一人の人間をこんなにも自然と魅力的に演じることができる俳優と出会えたことも嬉しい。

制作チームが主演をビル・ナイにすることを大きなピースとしていたのも納得する。彼のしぐさや言葉の置き方は熟練の巧さだ。映画への情熱はもちろん信頼し合うスタッフとの撮影に対するリスペクトがインタビューから溢れていた。

実は2回観て、どちらも涙が溢れて止まらなかった。

うれしかったのは2回とも、隣や後ろ、前の席、近くで観ている人(主に女性)が同じように涙を拭い、鼻を啜る音が聞こえたこと。

わかる。大好きだよね。

不器用で人間らしいウィリアムズが、死を前に人のために懸命に仕事をする姿や、彼を偲んで話をする同僚たちの言葉にも心を揺さぶられて、込み上げる熱いものと共鳴する涙の音。

知らない誰かと観ている。映画館っていいなぁ。

日本語字幕が牧野琴子さんだった。

『イニシェリン島の精霊』でも感じたけれど、彼女の言葉は抒情が溢れるからとても好きだ。

どうしてか対照的な映画を観たくなって、

映画『人魚の眠る家』

を配信サービスで再生した。

人の死とは何で判断されるのか。

日本で脳死と判断されるのは、臓器移植に承諾した場合のみだ。では愛する人が脳死状態とされた時、どう受け入れたら良いのか。上映当時は自分の母を思い出しながら観た。しかし今回は、それがまだ小さな女の子だということがこの作品の大きな焦点だと視野を広げることができた。

和昌の父を演じる田中泯さんの素朴な表情で静かに込み上げる激情が胸にくる。「このジジイの臓器ならいくらでも」と、突然の孫娘の事故と臓器移植の話に拳を震わせた。そして薫子の母、瑞穂の祖母を演じる松坂慶子さんの「ごめんね、もうおばあちゃんのこと、嫌いだよね」と繰り返す謝罪。プールで溺れた時そばにいたのがおばあちゃんだったから、病院では「わたしが死ねば」と泣き叫んでいた。

篠原涼子さんの狂気的なまでに瑞穂、瑞穂、と可愛がる薫子はもはや恐怖を感じるほどだったけれど、愛する娘の植物状態を受け入れるのに時間や葛藤が必要なことは間違いないだろう。

東野圭吾の原作らしい、丁寧な本。

堤幸彦監督の音楽と光の使い方もやっぱり良い。

重いテーマになかなか観ようと思えないはずなのに映像は恐ろしいほどきれいなのだ。

重い。だけど、良い映画。

癒されたくて、BSで録画していた

映画『デスノートthe Last name』

を観る。

やっぱり愛しい愛しい夜神月さま。

17年もずっと観てもちろん結末を知っているのに、観るたびに彼が生きた時間の短さ、さいごの儚さにいつも泣いてしまう。

エンターテイメント作品であることは間違いない。しかし演じられる藤原竜也さんが突き詰めたのは、夜神月という人間のリアリティだった。

死神リュークに名前を書かれて死を迎える時、父の腕に抱かれ「分かってくれよ」と、子どものようにむずがる姿は、彼の等身大の心が見えるようで。

大人気コミックスの実写化としてではなく、一人の人間として夜神月を俯瞰し、生きた言葉の説得力が美しさを後押しするからいつまでも高く評価されるのだろう。誇らしくて愛おしい。

『バトル・ロワイアル』みたいに、リバイバル上映してほしいなぁ。

前回食べられなかったカレーを食べて、

藤原竜也さんのラジオを聴き直したりドラマを一気見したり、演劇も観た。

好きなことをしていると、生きてるって思える。

世界もちょっとだけ、美しく見える。

ストレス解消……溜めずに生きたい。