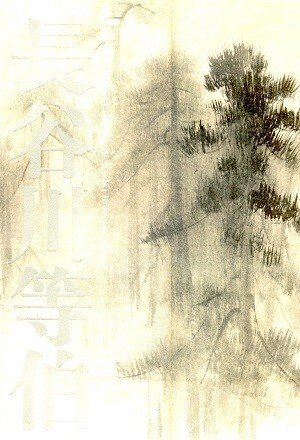

続 松林図屏風:長谷川等伯 東京国立博物館2【渡辺仁 片山東熊】 東京都台東区

前回からの続き、東京国立博物館。

以下は2023年正月のトーハク詣での記録です。

正門は華道家元、池坊の手による正月仕様。そして2022年から引き続きの創立150周年の垂れ幕等々。

表慶館

開館していた表慶館へ。企画展のタイトルは「150年後の国宝」。

導入部にはゴジラやガンダム、2Fに上がるとベネッセによる直島プロジェクトの展示。そして出口手前にはホンダのスーパーカブが鎮座。

スーパーカブはホンダが生産しているバイク。圧倒的な耐久性と驚異的な燃費で知られる。2017年に世界生産累計が100,000,000台を記録。 1億台!!

カブといえば飲食店の出前&新聞配達御用達バイクの代名詞。ヤマハにはメイト、スズキにもバーディーというカブのような実用車がラインナップされていたが、一般的には「ヤマハのカブ」とか「スズキのカブ」とか呼ばれていた。恐るべきブランド力。

カブの普及は日本の経済成長に多大な功績を残しています。加えて燃費の良さと車体のイジり易さから多くの人に愛され、実用車でありながら高い趣味性も持つ。派生車と共にカブの創り出す世界は、文化と呼んでも大袈裟ではありません。

表慶館はいつでも見学できるわけではないので、無料開館時には必ず覗きます。学芸員さんのシャレなのか面白いテーマの企画展示でしたが、大量工業製品が国宝になるのかなと少しモヤモヤ。

150年後だから確認できる人はおそらくいないけど。

平成館と本館の連絡通路

平成館の干支の企画展示をサラッと見て、本館へ。

平成館から本館へとつづく通路には、過去20年にわたる正月展示のパネルがズラリと並べられていた。もっとも古いポスターは2004年。家に帰って確認してみると最も古い手持ちのチラシは2005年のもの。ちなみに2015年は松林図屏風がメイン。

正月の松林図レギュラー化はいつからでしょうか?

本館の松林図屏風

本館は特に混雑というほどではなく、松林図屏風のある展示室へ。

静寂の中に緊張感のある雰囲気。

長谷川等伯(1539 - 1610)

能登の国、七尾の人(石川県七尾市)。能登守護の畠山氏に仕えた武士の子。後に染色屋の長谷川宗清の養子となる。養父、養祖父ともに絵師だったとされる。養父母を亡くした頃に妻子を連れ京都へ。当時の画壇に君臨していた狩野派に挑み、絵師として歴史に大きな足跡を残す。

2010年にはトーハクで「長谷川等伯」展が開催されている。その時手に入れた図録は今も役に立っている。10年も前のモノですが等伯の主要な作品を網羅、図版だけでなく論考も読み応えがある。論考の筆頭には「謎めくトーハクのトーハク」の人、松嶋雅人さんの名前が。

2010年2月 - 2010年3月 東京国立博物館

発行:2010年 毎日新聞、NHK、NHKプロモーション

編集:東京国立博物館、京都国立博物館、毎日新聞 335P

図録で興味深いのは第三章の肖像画たち。等伯の帰依する日蓮宗だけでなく臨済宗の名僧もいれば、茶の湯の千利休、さらには戦国大名の武田信玄もいる。変わったトコロでは名和長年と推定される肖像画。名和長年は隠岐に流された後醍醐天皇を支援した伯耆(現在の鳥取県)の国人で、等伯より時代が少し古い人。どういう関係での仕事だったのか?

ほとんどの肖像画が重要文化財指定。

図録は絶版と思われますが、古本屋やネットオークションで入手は比較的容易。

図録に「松林図屏風には湿り気と呼べるほどの空気中の水分が感じられる」とある。展示のキャプションにも「冷たく湿った空気が漂います」と。

それは素人の自分にも見えるというより感じられる空気感。そして極限まで削ぎ落とされた表現。

松林図屏風がどこの風景を描いているのかは断定されていないようです。ただ等伯50代の頃の作品と推測され、当時の状況(クライアント等)から「霧の中の三保松原」という線が濃厚らしい。他には等伯の生誕地である七尾説、山は富士山ではなく能登に近い白山説とも。白山は能登から京への通り道。

松林図屏風とよく似た「月夜松林図屏風」の図録解説に「近い将来、三日月を浮かべたものや、雨に煙る松林図といった作例が登場する可能性もあるかもしれない」とある。旧家の蔵やミュージアムの所蔵庫から発見!みたいな。

個人的にはずーっと松林図屏風は「霧の中」ではなく「水煙の中」派(小さな声で)。

2024年の正月にも松林図屏風はトーハクで展示される予定(HP情報から)。

トーハクのトビラを開けてみると、そこに広がる世界は広大、しかも深い。