魏志倭人伝の「遠くてよくわからない国々」を古代の発音で調べるー後編: 個別の国名の調査

背景と方針

本調査の背景と大まかな方針と既存研究については[前編]をご覧ください。このページは具体的な手続きの詳細と各国名についての解釈を記載しています。

調査対象

文献と訂正箇所

対象文献は以下の通りです。

「三国志」中の「魏書」中の「烏丸鮮卑東夷伝倭人条」(いわゆる魏志倭人伝)

陳寿 (3世紀末)

写本「百衲本」 ([石原1951]に収録)

現代語訳は [石原1951][松尾2014]を参照しました。

また多くの指摘があるように、以下の箇所は後漢書など引用文献との比較から、写本の書き間違いとして訂正して読みます。[石原1951][松尾2014][大⽵2013]

一大國 -> 一支國

邪馬壹國 -> 邪馬臺國

対象の国名とブロックの定義

国名は魏志倭人伝の記載の方法などによりA-Dの4ブロックに分け、さらに個別にIDを番号で割り当てます。各ブロックの定義は[前編]の[背景]をご覧ください。

対象外の国々

以下の国名は倭人語の音訳ではないと思われたため対象外です。

「魏志倭人伝」より

侏儒國

裸國

黒齒國

「三國志·吳書·孫權傳」より

亶洲

夷洲

手順の詳細

古代中国語の発音の特定

[前編]で述べたように、既存研究では地名の表記は上古音(後漢)のものと中古音(魏晋)のものが混ざっていると考えられています。事前にどれが上古音でどれが中古音かは分かりませんので両方試してみることになります。

使用した辞書はこちらです。

漢字古今音資料庫 :: 小學堂

「本資料庫由臺灣大學中國文學系、中央研究院歷史語言研究所、資訊科學研究所、數位文化中心共同開發」とのこと。

リンク先の「上古音」「中古音」のリンクをクリックするとそれぞれの辞書に移動できます。

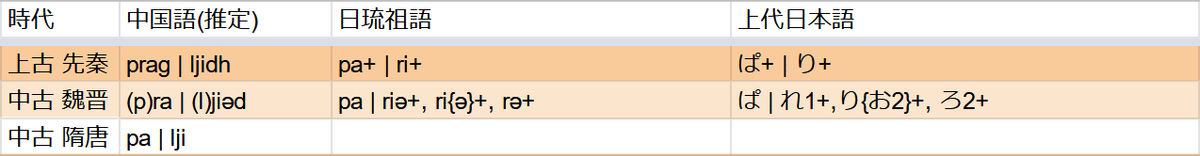

上古音(先秦)と中古音(隋唐)については複数の学説を検索出来ますので、カバー率が高めで比較的新しいことから李方桂系統を選択しています。具体的に使用した辞書の原著は以下の通りです。

上古音(先秦): 李方桂:《上古音研究》〈北京:商務印書館,1980年〉。

中古音(魏晋): 丁邦新:《魏晉音韻研究》〈臺北:中央研究院歷史語言研究所專刊之六十五,1975年〉。

中古音(隋唐): 李方桂:《上古音研究》〈北京:商務印書館,1980年〉。

以下の辞書は今のところ補完的に使っています。

[鄭張尚芳2013] 上古音(先秦?)

[Schuessler2007] 上古音(後漢, Late Han Chinese)および上古音(先秦, Baxter1992を再掲)

しかし漢代の発音についてはほとんど発音が分からないため上古音(先秦)で代用します。また中古音(魏晋)については、大半の字については韻母のみ判明しており、子音が分かりません。また、一部発音データがない文字もあります。そこで中古音(隋唐)の発音も参照しながら適宜補完して使うことにします。その具体的な手順は以下の通りです。

文字の発音全体が分からない場合

まず調べたい字を検索し、出てきた広韻の「韻目」の字の上古音(先秦)、中古音(魏晋)、中古音(隋唐)を検索してそれらを韻の推定値とする。

特に上古音(先秦)、中古音(隋唐)のそれぞれにおいて調べたい字と「韻目」の字の韻母(韻と介音)が一致している場合は、「韻目」の字の中古音(魏晋)の韻母を韻母の推定値として採用する。

ただし広韻は隋唐時代の韻によるグループ分けのため魏晋などではグループが変わっているかもしれない。これは誤差要因である。

残る音節頭子音(場合によって介音も)については以下のステップを参照。

音節頭子音が分からない場合

判明していることが多い上古音(先秦)、中古音(隋唐)の音節頭子音を比較し、両者が一致している場合はその音を採用する。

一致していない場合、以下の情報を参考に上古音(先秦)、中古音(隋唐)から近い音を選ぶ。

[Schuessler2007]のLate Han Chinese (LHC、1-2世紀ごろ)とOld North Western Chinese (ONW、400年ごろ、Coblinによる)の発音。

日本語の万葉仮名の発音(もしあれば)。南北朝の発音に近いと思われる。

日本語の呉音での発音。

中古音(隋唐)の発音

介音が分からない場合 - 「音節頭子音が分からない場合」と同様。

また声調については、日本語のアクセントをかき分けた形跡がない[森1995]とのことで今回は使用しません。

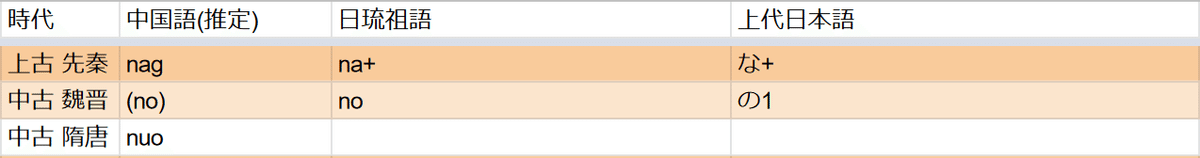

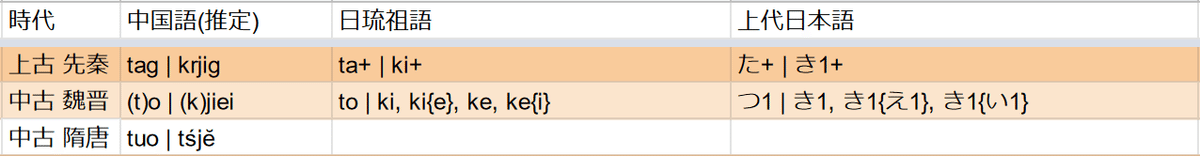

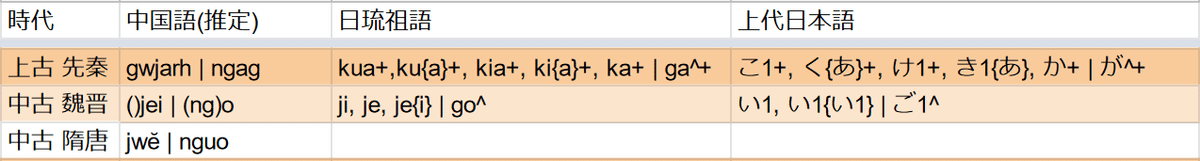

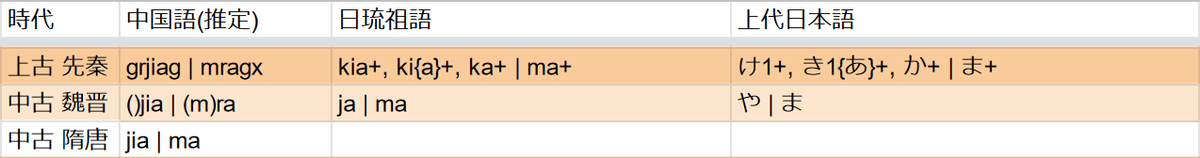

日琉祖語の発音への変換

ここでは、倭人語は日琉祖語(PJR, Proto-Japanese-Ryukyuan language)と仮定し、日琉祖語の発音体系として6母音説 ( / *i, *u, *e, *ə, *o, *a / )を使用します[ホイットマン2016]。また日琉祖語には2重母音 ( / *ai, *əi, *ui, *oi, *au, *ua, *uə, *ia, *iə / ) があったと考えられています(次の節を参照)。中国語の発音は日琉祖語よりずっと種類が多いため、以下のような単純化を行います。

中国語母音

単音

日琉祖語の近い母音に直接対応させる。

2重母音以上

2個を選び、

日琉祖語の2重母音にマップできればする。

片方のみを読む(単音と同じ)。ただし

介音のみを読むケースは無視してよい。

韻尾-iのみを読むケースは無視してよい。

2音節に分割する (例: OC / *ia / -> PJR / *i{a} / -> /* i | Ca / ) 。ここで{V}は子音Cを補って後ろに音節CVを作る、の意味。|は音節区切り。

2個の選び方: 介音と韻にわける。

介音から1つ、韻から1つ。ただし韻尾-iは無視してよい。

韻から2つ。

介音の対応ルール: 音節頭子音がある場合、以下のように単純化する。

[j] -> PJR /* i /

[w] -> PJR /* u /

[r] -> 無視

介音の対応ルール: 音節頭子音がない場合は最初の介音を子音扱いする。

[i] -> PJR /* j /

[u] -> PJR /* w /

[r] -> PJR /* r /

特別ルール: 介音i,j、主母音eの場合(ie, ieiなど)、i単音のケースを無視しない(例: OC/* iei /-> PJR/* i, i[e], e, e[i] /)。

中国語音節末子音

基本的には無視するが、音節省略の痕跡である可能性を考慮し+マークを付ける。

中国語音節頭子音

日琉祖語の似た子音に対応させる。

2重子音はそれぞれ一つずつ読む。ただし複雑な2重子音の発音はそもそも倭人語を表すためには不要で、その発音は使わなかった可能性を示唆するかも。

有気音(次清音)は使用しない。(別の時代・別の発音が使用された可能性が高い。)

中国語の清音・濁音(全清・全濁)は無視し、表記上は清音とする(例: [d] -> PJR /* t /)。地名検索時には日本語の清音・濁音の両ケースを考慮する。ただし、以下の場合は清音・濁音は確定的とし「^」マークをつける。

鼻音([n, ng, m]) + 子音([g, d, b, z]) = 濁音。これは2音節にまたがっていることがある。

[h, x] = PJR /* k /清音。

上代日本語発音への変換

日琉祖語から上代日本語に変換します。変換では主に母音が影響を受け、特に上代特殊仮名遣いに関係します。子音はそのままとします。考慮される変化の要因は以下の物です。

Mid Vowel Raising (MVR) ([e > i], [o > u])

2重母音の1母音化

母音の対応関係は上代特殊仮名遣 - Wikipediaの末尾の表「上代特殊仮名遣の概ねのできかた」、および日琉祖語 - Wikipediaの「日琉祖語の単母音の対応」「日琉祖語の母音連続の語末での対応」の表を使用しますが、ここで記号をそろえて統合します。

$$

\begin{matrix}

日琉祖語 & 上代日本語 \\

\text{/ *a /} & \text{/ あ /段} \\

\text{/ *i /} & \text{/ い1 /段} \\

\text{/ *e /(語尾以外)} & \text{/ い1 /段} \\

\text{/ *ui /} & \text{/ い2 / 段} \\

\text{/ *oi /} & \text{/ い2 / 段} \\

\text{/ *əi /} & \text{/ い2 / 段} \\

\text{/ *u /} & \text{/ う / 段} \\

\text{/ *o /(語尾以外)} & \text{/ う / 段} \\

\text{/ *e /(語尾)} & \text{/ え1 / 段} \\

\text{/ *ia /} & \text{/ え1 / 段} \\

\text{/ *iə /} & \text{/ え1 / 段} \\

\text{/ *ai /} & \text{/ え2 / 段} \\

\text{/ *əi /} & \text{/ え2 / 段} \\

\text{/ *au /} & \text{/ お1 / 段} \\

\text{/ *ua /} & \text{/ お1 / 段} \\

\text{/ *uə /} & \text{/ お1 / 段} \\

\text{/ *o /(語尾)} & \text{/ お1 / 段} \\

\text{/ *ə /} & \text{/ お2 / 段}

\end{matrix}

$$

このページでは上代日本語の表記の簡素化のためにひらがな・カタカナを使っていますが、現代語の音価を意図したものではなく、おそらく当時は「は行」の子音は[ *p ]、濁音は鼻濁音 [ *ŋ, *ⁿz, *ⁿt, *ⁿb ]、「し」「じ」「ず」「ち」「つ」「ぢ」「づ」はそれぞれ[ *si, *ⁿzi, *ⁿzu, *ti, *tu, *ⁿdi, *ⁿdu ] となります。またかな表記の添え字1,2はそれぞれ上代特殊仮名遣いの甲種、乙種を意味します。

候補地名の検索

得られた上代日本語相当のかな表記の国名をつかって日本国内の古代地名を検索します。以下の点に留意します。

一つの国名に複数の読みが対応しますので、基本的に全パターンで検索します。また前述のように濁音か清音か分からないことが多いので両方のケースで検索します。

ただし可能であれば上代日本語の音の法則性にマッチしない読みは除外します。

有坂ー池上法則[有坂1934]。ただし同一結合単位=語幹ないし語根の形態素であり、語源が2単語の結合である場合は当てはまりませんので完全には除外しません。またオ甲列=PJR/*o/、オ乙列=PJR/*ə/と読み替えることで、日琉祖語でも成り立つと考えられます。ただ2重母音中に含まれる母音まで気にする必要があるかはよく分かりません。

オ列甲類とオ列乙類は、同一結合単位に共存することはない。

ウ列とオ列乙類は同一結合単位に共存することは少ない。特にウ列とオ列からなる2音節の結合単位においては、そのオ列音は乙類ではない。

ア列とオ列乙類は同一結合単位に共存することは少ない。

森の法則[森1995] (というのかは知らない)。こちらはMVR ( PJR /*o/ > OJ /*u/ )と干渉するため日琉祖語で成立するのかは不明です。

同一結合単位に甲類のオ列音が複数存在することがない

語頭にラ行は来ない。

語頭以外に母音音節は来ない(母音連続の禁止)

濁音は語頭に来ない。

中国語で音節が省略されているケースが相当数ありえます(例:ま[つ]ら (末盧))([前編]参照)。これに対応するためそのまま検索しても有力な地名が見つからない場合には、検索時に音節を補完します(例:つま -> つ〇ま、つま〇)。

音節末子音(いわゆる入声)や2重母音は音節省略の痕跡かもしれませんが、音節末子音は上古音では豊富であり、2重母音も非常に多いため多くの場合は誤報です。

音節末子音や2重母音と関係なく補完することもありえます。

語頭での省略は少ないとみてこのパターンは無視しています。

音節を省略することで他の国名と紛らわしくなる場合には、そのような省略は行われなかっただろうという楽観的な仮定を置きます。これは外交での実用性を想定してのことです。

上代特殊仮名遣いの甲乙種類のマッチングを考慮します。地名データベースでは上代特殊仮名遣いの甲乙(本調査中では添え字表記1,2を使用)は記載されていないので、イ、エ、オ段の音節が出現した場合には以下の方法を試します。

漢字表記を万葉仮名とみなし、万葉仮名の訓から特定する。

地名が一般名詞由来である場合、上代日本語コーパスより特定する。

使用する地名データベースが平安期以降の物である場合、平安期以降の音韻変化を考慮して検索パターンを考えます。

ハ行転呼 (例:かはち(河内) > かわち)

ワ行のア行への統合(例:かひ(甲斐) > かゐ > かい)

かうーこう(例: かふか(甲賀) > こうが)

音便(例:たには(丹波) > たんば)

使用した地名データベースは以下の通りです。

奈良文化財研究所 古代地名検索システム

倭名類聚抄(和名抄)を中心に木簡や風土記などに記載の古代地名をふりがな付きで収録しています。異表記、改定情報もあります。Web UIから前方一致、後方一致、部分一致で検索可能です。

歴史地名データ | 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構

本研究で利用した歴史地名辞書データは、人間文化研究機構およびH-GIS研究会の研究成果である。

大日本地名辞書(吉田東伍, 1900)、延喜式神名帳(927)、などを収録。

テーブル型式のCSV形式のファイルです。地名とふりがな、座標、上下区分などを収録しています。正規表現など凝った検索をする場合に便利です。必ずしも古代地名とは限らないので別途フィルターする必要があります。

国造 - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%80%A0#%E4%B8%80%E8%A6%A7

主に先代旧事本紀 第10巻「国造本紀」に依っています。

県主の一覧 - Wikipedia

使用した上代特殊仮名遣いの甲乙調査用の辞書は以下の通りです。

Oxford NINJAL Corpus of Old Japanese (ONCOJ)

上代文献より得られた単語の読みと意味です。

「List of words」で一覧が出ます。甲乙はFrellesvig & Whitmanのローマ字表記を採用しています。

上代特殊仮名遣 - Wikipedia

地名の優先順位づけ

一つの国名に対して、複数の発音と複数の地名の候補が出てくるので、以下の観点で候補を比較してよいものを第1候補とします。

大地名を優先する。おおむね「郡」以上の範囲とする。

国造・県主など豪族(地域支配者)の名前と関連するほうを優先する。

ブロックD(狗奴國)を除き他のどれかの国の推定地(第1候補)と場所が近いほうを優先する。

(貿易や国防の面で、他の女王の連合国から飛び地のように離れていると不都合と考えたため。)

各国の個別の記載事項を考慮する。

31. 狗奴國: それなりに大国である(人口? 生産量?)。

(女王国と敵対したとあるため国力が拮抗していると想定した。)

ブロックCおよびDの国はブロックAの国のすぐ隣ではない。

(これらは本文中で遠くて詳しく分からないとされているため。)

また制約条件として以下のものを満たさなければならないとします。

他の国のいずれとも推定地(第1候補)の場所が重複してはならない。

各国の個別の記載事項を考慮する。

7. 不彌國:北部九州の地名である。

8. 投馬國:海沿いの地名である。

優先順位基準3と制約条件1は、ある国の候補を決めるのに、他国の位置が決まらないと使用できないので循環参照になってしまいます。今回は貪欲法で決めています。つまり、すべての国の第1候補を仮決めし、すでに有力候補がいる国から第1候補を固定して、残りの国の第1候補を修正していきます。数理計画法などを使った第1候補選択の最適化・自動化は今後の課題です。

なお、この優先順位基準は、ある国名に複数の候補がある場合に相対的に比較するために使用します。異なる国名に対する候補どうしの比較基準ではありません。

記号の定義

[X] = IPA発音記号。([国際音声記号の文字一覧 - Wikipedia]発音サンプル)

/X/ = 簡略化発音記号(ローマ字)。

*X = 理論的な推測音。再構音。

{X} = 音節Xを補完。

X{V} = X | CV 音節Xのあとに母音Vをもつ音節を補完。子音Cは別途推定。

X | Y = 音節区切り。

X^ = 清音・濁音の区別が明確。

X+ = 中国語に音節末子音がある。

X1 = 上代特殊仮名遣いの甲種。

X2 = 上代特殊仮名遣いの乙種。

X, Y = 音節の候補がXとYの複数ある。

X, Y | Z = X | Z、Y | Z、のように全パターン試す。

X > Y = 時代が下ると発音XがYに変化する。

PJR = Proto Japanese Ryukyuan 日琉祖語

OJ = Old Japanese 上代日本語

発音記号はIPAになるように努めていますが引用した文献の都合や入力がうまくいかなかったりでいろいろ混ざっています。日琉祖語は原理的にすべて再構音となりますので*をつけますが、表では省略しています。

個別の国名の調査 (データ)

発音検討及び地名候補検討はGoogle Spreadsheetにまとめています。後続の節で国ごとに説明を記載しています。

TEMPLATE

発音コメント:

中古 魏晋発音の推定

子音は自明。

地名推定

第1候補

採用した中国語の時代:

採用した発音(日琉祖語):

採用した発音(上代日本語):

訳:

現在地:

古代名称:

理由:

これについては既存の有力候補がありますのでそのまま受け入れます。

その他の地名の候補:

既存の説:

既存の説の考察:

個別の国名の調査 ブロックA

1. 狗邪韓國

発音の検討

発音コメント: 狗邪 (小學堂字號 ・ | 6757)

韓は中国語とみて、狗邪の部分のみ検討します。

邪に発音が2種類ありますので2個の表で検討します。

中古 魏晋発音の推定

狗: 韻母は韻目「厚」の先秦・隋唐で韻母が一致かつ魏晋#ouより推定。子音は自明。

邪: 子音は呉音ヤより隋唐と同じ無し()を選択。g消滅したと思われる。

発音コメント: 狗邪 (小學堂字號 ・ | 6943)

上記との相違点のみ記載します。

中古 魏晋発音の推定

邪: 子音は万葉仮名ザより隋唐と同じzを選択。g消滅したと思われる。

地名推定

第1候補

採用した中国語の時代: 中古音 魏晋

採用した発音(日琉祖語): ku | ja

採用した発音(上代日本語): く | や

訳: 伽耶 かや

現在地: 韓国慶尚南道金海市

古代名称: 伽耶・加羅・金官国

理由:

これについては既存の有力候補がありますのでそのまま受け入れます。

ただし、「くや」と「かや」では母音にギャップがあるように思います。朝鮮半島の地名であるため、倭人語の名称を意図しているのか検討する必要があります。

その他の地名の候補:

既存の説:

加羅・金海 [石原1951]等多数

既存の説の考察:

2. 對馬國

発音の検討

発音コメント: 對馬國

中古 魏晋発音の推定

子音は自明。

對: 参考情報ですが、上古音(先秦)では周法高系統 [twər] 高本漢系統 [twəd] 董同龢系統 [tuə̂b/uə̂d]となっており、今回使用した李方桂系統以外ではuないしwの音を再構する辞書が多いため、PJR /*u/の音もあったかもしれません。

對: 参考情報。[鄭張尚芳2013] [tuubs] 、[Schusseler2006] [tuəs] と末尾子音としてsを再構する辞書があり、{し}の省略に対応しているようです。對の声調は去声 (中古音の声調の一つ) ですが、去声の字は上古音で音節末子音を持ち、特に中古音で[-i]韻尾をもつ去声の字は上古音で[-s]韻尾を持ったとされます[Pulleyblank1973]。これを今回使用した李方桂系統では[-h]と再構しています。

地名推定

第1候補

採用した中国語の時代:上古音(先秦)または中古音(魏晋)

採用した発音(日琉祖語): tə | {si} | ma

採用した発音(上代日本語): と2 | {し} |ま

訳: 対馬 つしま

現在地: 長崎県対馬市対馬

古代名称: 対馬県主・対馬国

理由:

これについては既存の有力候補がありますのでそのまま受け入れます。

ただし、「と2」と「つ」では母音が合っておらず、上述のように使用した辞書の系統による発音の偏りを考慮すべきかもしれません。

その他の地名の候補:

既存の説:

既存の説の考察:

3. 一支國

発音コメント: 一支國

中古 魏晋発音の推定

一: 子音は自明。

支:稲荷山古墳銘文・万葉仮名キ1よりkを選択。

地名推定

第1候補

採用した中国語の時代: 上古音(先秦)

採用した発音(日琉祖語): i | ki

採用した発音(上代日本語): い1 | き1

訳: 壱岐 いき1

現在地: 長崎県壱岐市

古代名称: 壱岐県主・壱岐国造・壱岐国

理由:

これについては既存の有力候補がありますのでそのまま受け入れます。

その他の地名の候補:

既存の説:

既存の説の考察:

4. 末盧國

発音コメント: 末盧國

中古 魏晋発音の推定

子音は自明。

「末」に音節末子音tがあり、省略された音節「つ」を表すようです。

地名推定

第1候補

採用した中国語の時代:上古 先秦

採用した発音(日琉祖語): ma | {tu} | la

採用した発音(上代日本語): ま | {つ} | ら

訳: 松浦 まつら

現在地: 長崎県唐津市

古代名称: 松浦県主・肥前国松浦郡

理由:

これについては既存の有力候補がありますのでそのまま受け入れます。

その他の地名の候補:

既存の説:

既存の説の考察:

5. 伊都國

発音コメント: 伊都國

中古 魏晋発音の推定

子音は自明。

中古 魏晋に対応するPJR /*jəi/は2重母音で上代日本語ヤ行の「イ2」か「エ2」に対応しますが、ヤ行イ段エ段では上代には甲乙(1,2)の区別はなくなっているので「い」「エ」と解釈します。PJR/*to/は語末のためMVRは未適用です。

地名推定

第1候補

採用した中国語の時代: 中古 魏晋

採用した発音(日琉祖語): jəi | to

採用した発音(上代日本語): い2 | と1

訳: 怡土 いと1

現在地: 福岡県糸島市

古代名称: 伊都県主・筑前国怡土郡

理由:

これについては既存の有力候補がありますのでそのまま受け入れます。

大陸に近いからといって必ずしも上古音というわけではないようです。

厳密には、PJRでは/*ə, *o /が共存しており有坂-池上法則を満たしません([候補地名の検索]参照)。1音節目の母音がPJR /*jui, *joi /など別の音で、代用音として「伊」をあてた可能性もあります。

その他の地名の候補:

既存の説:

既存の説の考察:

6. 奴國

発音コメント: 奴國

中古 魏晋発音の推定

子音は自明。

地名推定

第1候補

採用した中国語の時代: 上古音

採用した発音(日琉祖語): na

採用した発音(上代日本語): な

訳: 儺 な

現在地: 福岡県春日市

古代名称: 儺県主・筑前国那珂郡

理由:

これについては既存の有力候補がありますのでそのまま受け入れます。

その他の地名の候補:

既存の説:

既存の説の考察:

7. 不彌國

発音コメント: 不彌國 21497 | ・

「不」に4種類の発音がありますのでそれぞれ検討しています。

中古 魏晋発音の推定

不:韻目「物」魏晋#jət、先秦・隋唐一致より韻母推定、子音は万葉仮名フよりpを推定。

上古先秦発音の推定

不:韻目「物」先秦 mjət 隋唐一致より韻母推定、子音は万葉仮名フよりpを推定。

不: 参考情報: [Schuessler2007]では上古音(後漢, LHC) [*pu] (上声13934/去声19520)を再構しています。Section 11.10.4 Labial dissimilation with open / velar final syllables で、MC div. 3の[pjəu] は Proto CH [*pə] > LHC [*pu] > MC [pjəu] となりProto CH [*pu]と合流するとのことです。ですが以下の懸念により採用を保留しています。

不(21497入声)はdental final [-t]なのでこのルールをProto CH [*pət] > LHC [*put]のように演繹していいか微妙な気がします。-> すいません勘違いでした。[Schuessler2007]では-tを持つ不(入声)はのちの時代に弗 LHC *put (意味cannot)を不に反映したものだとしています。つまりLHC 不(入声)の発音はなかったという想定のようです。

不(8692) (平声)は条件にあてはまりますのでLHC [pu]となるはずですが、一方、[羅常培1958]によると上古音(東漢)の韻部は「之」となっており、[Schuessler2007]の「之」LHCは [tśə] となっているため、[pu]と韻を踏むことができません。

発音コメント: 不彌國 13934 | ・

中古 魏晋発音の推定

不:韻目「有」魏晋#jou、先秦・隋唐一致より韻母推定、子音は自明。

発音コメント: 不彌國 8692 | ・

中古 魏晋発音の推定

子音は自明。

不: 参考情報: [Schuessler2007]では上古音(後漢) [*pu]を再構しています。理由は上記「不」21497参照。

発音コメント: 不彌國 19520 | ・

中古 魏晋発音の推定

不:韻目「宥 」の魏晋も不明、不の隋唐が8692と同じなので魏晋も8692と同じとしておく、子音は自明。

地名推定

第1候補

採用した中国語の時代: 中古音 魏晋

採用した発音(日琉祖語): pə | {na} | mi

採用した発音(上代日本語): ぽ2 | {な} | み1

訳: 穂波 ほなみ

現在地: 福岡県飯塚市

古代名称: 筑前国穂波郡

理由:

本文中の記述から、奴国の近くの場所とのことで候補は北部九州に限っています。検索ではほかに見つかりませんでした。

その他の地名の候補:

既存の説:

既存の説の考察:

既存説は穂波郡と粕屋郡宇美の2つが多いですが、本調査では以下の観点から穂波のほうが確率が高いと考えました。

宇美については、古事記・日本書紀の神功皇后の章で、神功皇后が応神天皇を産んだ場所なので「うみ」と言うとされていまして[古事記][日本書紀][武田1956][井上2003a]、由来はともかく7-8世紀の段階で発音は「うみ1」だったことになります。/ *pumi /「ふみ1」から「うみ1」に変化したと仮定すると、それは3-7世紀の間に起きたということになります。また語頭でおきています。これは上記のハ行転呼のおきる条件とあいません。

一方、[安本2003]によると / *p > *w / の変化は語頭において上代日本語でも起きた事例があり、例として日本書紀の允恭天皇の章の「和之勢 」(/ wasise / 走らせ)を挙げています。また宇美のほうが音節を補完しなくてよいことを有利な点としています。

個別の国名の調査 ブロックB

8. 投馬國

発音コメント: 投馬國

中古 魏晋発音の推定

子音は自明。

地名推定

第1候補

採用した中国語の時代: 中古音 魏晋

採用した発音(日琉祖語): tu | {si} | ma

採用した発音(上代日本語): つ | {し} | ま

訳: 津嶋 つしま

現在地: 愛知県津島市

古代名称: 尾張国海部郡△津嶋

理由:

水行とありますので海沿いの地名に限っています。([地名の優先順位づけ]参照)

つ〇ま、つま〇などで検索しましたが対馬以外の大地名は出ません。他の国名の候補地を先に決めたうえでの消去法になります。

対馬と異なる漢字を使う理由は不明ですが、おそらくは中古音(魏晋)で「對」の発音が PJR / *əi / に近くなってしまいPJR / *u /を表しにくいからではないかと思われます。

その他の地名の候補:

つま 紀伊国名草郡津万神戸郷

鬼國(紀伊国と推定)に含まれる。(制約条件1:重複しないこと)

つま 薩摩国鹿児嶋郡都万郷

他国から離れている。(優先順位基準3)

つま 隠岐国隠地郡都麻郷

他国から離れている。(優先順位基準3)

つかま 近江国坂田郡筑摩御厨郷

内陸? (優先順位付け基準3)

つくま 伊豆国賀茂郡月間郷

他国から離れている。(優先順位基準3)

つくま 播磨国赤穂郡筑磨郷

巴利國(播磨と推定)に含まれる。(制約条件1:重複しないこと)

つしま 陸奥国標葉郡津島村

他国から離れている。(優先順位基準3)

つしま 備前国御野郡津嶋郷

支惟國(吉備と推定)に含まれる。(制約条件1:重複しないこと)

既存の説:

既存の説の考察:

投馬國については北部九州と邪馬台国の間にあるべしという制約付きで候補を探索することが多いようです。そのため発音のマッチングも難しくなりがちなようです。

出雲に関しては「投」の子音が dであるためダ行(濁音)を含む地名であるという解釈も影響していると思われます。

本調査では方位や距離、記載順序の情報を無視して発音優先で候補を探索していること、中国語の全濁/全清は必ずしも倭人語の濁音の有無に対応しないこと、という前提としているために違う結果となっています。

9. 邪馬臺國

発音コメント: 邪馬臺國 6757 | ・ | ・

「邪」に発音が2種類ありますのでそれぞれ検討しています。

中古 魏晋発音の推定

邪(6757):狗邪韓國を参照。

馬:子音は自明。

臺:子音は自明。

「臺」中古魏晋の[ ї ]のウムラウトは中舌寄りの意味だそうで[ ɪ̈ ](非円唇中舌広めの狭母音。イのように唇を左右に広げるが舌をやや引き、ウに近くなる。リンク先発音サンプルあり。)と同じと解釈しています。日琉祖語の7母音仮説では似た母音/ * ɨ /があるものの、今回は6母音仮説を採用しており当てはまる母音がありません。とりあえず PJR / *u / に相当すると仮定しておきます。

発音コメント: 邪馬臺國 6943 | ・ | ・

上記との相違点のみ検討します。

中古 魏晋発音の推定

邪(6943):狗邪韓國を参照。

地名推定

第1候補

採用した中国語の時代: 中古音 魏晋

採用した発音(日琉祖語):

ja | ma | {mə} | tə

ja | ma | tə

採用した発音(上代日本語):

や | ま | {も2} | と2

や | ま | と2

訳:

山本 やまも2と2

大和 やまと2

現在地:

福岡県久留米市

奈良県桜井市

古代名称:

筑後国山本郡

大和国

理由:

これについては既存の九州説、畿内説を併記します。今回使用した発音の面からは、どちらでもあいます。

その他の地名の候補:

既存の説:

既存の説の考察:

個別の国名の調査 ブロックC

10. 斯馬國

発音コメント:

中古 魏晋発音の推定

子音は自明。

地名推定

第1候補

採用した中国語の時代: 上古音(先秦)または中古音(魏晋)

採用した発音(日琉祖語): si | ma

採用した発音(上代日本語): し1 | ま

訳: 志摩 しま

現在地: 三重県志摩市

古代名称: 島津国造・志摩国

理由:

大地名としては三重県の志摩国と筑前国志摩郡が該当しますが、筑前国志摩郡は怡土郡(5. 伊都國と推定)のすぐ隣であるため、遠い国とは言えない(優先順位条件4)ので志摩国を第1候補にしました。

その他の地名の候補:

しま 筑前国志摩郡

しま 山城国綴喜郡志磨郷

しま 尾張国海部郡志摩郷

しま 常陸国信太郡志万郷

しま 常陸国那賀郡志万

しま 常陸国久慈郡志万

しま 美濃国大野郡志麻郷

しま 美濃国賀茂郡志麻郷

しま 若狭国遠敷郡志摩郷

しま 越中国新川郡志麻郷

しま 丹波国船井郡志麻郷

しま 丹波国何鹿郡志麻郷

しま 備後国神石郡志麻郷

しま 大隅国贈唹郡志摩郷

既存の説:

筑前国志麻郡 [安本2003九][長田2010c2]

肥前国杵島郡 [安本2003九]

播磨国飾磨郡 [安本2003畿]

既存の説の考察:

多くが志摩国と推定しています。本調査も同じです。

11. 已百支國

発音コメント: 已百支國10493 | ・ | ・

「已」に2種類の発音がありますのでそれぞれ検討します。

上古 先秦発音の推定

已: 韻目「止」先秦 tjəgx かつ魏晋・隋唐一致より韻母推定、子音は「已」周法高系統riəɣ より推定。

中古 魏晋発音の推定

已: 子音は万葉仮名イより。

支: 一支國参照。

上古 先秦音は語頭がラ行に対応するため上代日本語の発音ルールにあわないため用いられなかっただろうと推測しました。ただ後漢でも同様だったかは検討を要します。

已: 中古 魏晋の[ ї ]は中舌寄りのiとのこと。「9. 邪馬臺國」参照。ここでもPJR / *u / と解釈します。

百: 後付けになりますが、rは本調査では子音の後では無視するルールになっていますが、2重子音prは、間にあった母音が省略されたことを表すかもしれません。pは本調査では清音、濁音の両方を検討します。韻尾のkは支のkと重なることで支が清音であることを表す可能性があります。

発音コメント: 已百支國15431 | ・ | ・

上記との相違点のみ検討します。

上古 先秦発音の推定

已: 韻目「志」先秦 tjəgh、かつ隋唐一致より韻母推定、子音は10493と同じと仮定。

中古 魏晋発音の推定

已: 韻目「志」魏晋 #jəї、かつ隋唐一致より韻母推定、子音は10493と同じと仮定。

地名推定

第1候補

採用した中国語の時代: 中古音(魏晋)

採用した発音(日琉祖語): ju | pa | {ra} | ki

採用した発音(上代日本語): ゆ | ぱ | {ら} | き1

訳: 荊切 うばらき1

現在地: 大阪府茨木市

古代名称: 摂津国島下郡の荊切の里

理由:

その他の地名の候補:

既存の説:

ぱぱき1 波伯吉国・伯岐国造・伯耆国 [すきえんてぃあ2021][大⽵2013][安本2003畿]

コ乙ハキ甲 小脇 (三重県尾鷲市小脇町 曽根遺跡)[鬼塚2021]

城辺 [内藤1910]

伊爾敷 [内藤1910]

肥前国松浦郡磐氷の駅 [安本2003九]

伊勢石城 [内藤1910]

ヨハクキ 波区芸県 [長田2010c2]

既存の説の考察:

原文での已<->巴の書き間違いを指摘する既存研究が複数あり、その場合は伯耆国(ぱぱき1)というのは自然な解釈です。

同様に已<->己の書き間違いという説もあります。

本調査では原文の表記のまま已で検討しており、かつ石城、磐城などの城は/ *き2 /で上代特殊仮名遣いの甲乙があわないため除外しました、そのため異なる結果となっています。

12. 伊邪國

発音コメント: 伊邪國・ | 6757

中古 魏晋発音の推定

伊: 子音は自明。

邪(6757): 狗邪韓國を参照。

発音コメント: 伊邪國・ | 6943

中古 魏晋発音の推定

伊: 子音は自明。

邪(6943): 狗邪韓國を参照。

邪: 対応するPJRの2重母音/ *ia /ですが「上代日本語発音への変換」に記載のようにOJ / *え1 /に変わることが知られています。

邪: 子音はzですが濁音・清音の両方のケースを検討するためPJR / *s /としています。

地名推定

第1候補

採用した中国語の時代: 中古 魏晋

採用した発音(日琉祖語): *jəi | sia

採用した発音(上代日本語): い2 | せ1

訳: 伊勢 いせ

現在地: 三重県鈴鹿市

古代名称: 伊勢国造

理由:

大地名では伊勢国造のみでした。

伊余国造(伊予)については、PJR / *a / > OJ / *o2 / のような発音変化法則が見つけられていませんので採用を見送っています。上代東国方言では /* a > o2 /が散発的に起きているとのことですが、西日本については知られていないです。

追加の考察ですが、同じ三重県内に壱志県主(いし)という似た名前の豪族がいたようです。日琉祖語 / *ia / > 上代日本語 / *e1 /、上代駿河・遠江方言 / *i1 / だそうなので[Wikipedia 日琉祖語]、もしかして壱志と伊勢は語源は同じで方言の違いなんでしょうか。今後の検討課題です。

その他の地名の候補:

いさ 常陸国新治郡伊讃郷

いさ 常陸国真壁郡伊讃郷

いさ 長門国美祢郡位佐郷

いよ2 伊余国造

既存の説:

既存の説の考察:

13. 都支國

発音コメント: 都支國

中古 魏晋発音の推定

都: 子音は自明。

支:一支國参照。

PJR /* to / は語末でないためMVRによりOJ /* つ /に対応するはずですが、例外的にMVRが起きないこともあったようで、OJ /* と1 / も検討対象に含めました。

地名推定

第1候補

採用した中国語の時代: 中古音(魏晋)

採用した発音(日琉祖語): to | ki

採用した発音(上代日本語): と1 | き1

訳: 土岐 と1き1

現在地: 岐阜県土岐市

古代名称: 刀支県主・美濃国土岐郡

理由:

「つき1」のパターンでは地名データベースでは大地名は見つかりません(「築城」は「き2」)。

前述の通りMVRが起きなかったケースを採用して「と1き1」としました。今のところこのような例外が起きる理由ははっきりしません。

上古音で読んで美濃国多芸郡も有力ですが、古代豪族名にもマッチする刀支県主・美濃国土岐郡のほうを優先しました(優先順位基準2)

その他の地名の候補:

と1き1 但馬国二方郡刀岐

つげ1 闘鶏国造・大和国山辺郡都祁

たぎ1 美濃国多芸郡

たき1 越後国三嶋郡多岐郷

たき1 出雲国神門郡多伎

既存の説:

toki 刀支・美濃国土岐郡 [すきえんてぃあ2021][鬼塚2021][安本2003畿]

伊勢国度会郡榛原神社、球珠、串伎 [内藤1910]

筑前国御笠郡筑紫 [安本2003九]

豊前国築城郡 [安本2003九]

肥前国高来郡 [安本2003九]

日向国臼杵郡高千穂 [安本2003九]

薩摩国高城郡 [安本2003九]

闘鶏の国 [安本2003畿]

猛田の県主(大和国十市郡) [安本2003畿]

大和国高市郡 [安本2003畿]

伊勢国多気郡 [安本2003畿]

美濃国多芸郡 [安本2003畿]

出雲国神戸郡多伎駅 [安本2003畿]

淡路国国津名郡都志郷 [安本2003畿]

備後国三上郡土志郷 [安本2003畿]

因幡国法美郡富城郷 [安本2003畿]

丹波国多紀郡 [安本2003畿]

タキ 出雲国神門郡多伎郷 [長田2010c2]

タキ 伊予国越智郡多伎神社 [長田2010c2]

タキ 越後国三島郡多岐神社 [長田2010c2]

タキ 阿波国美馬郡田寸神社 [長田2010c2]

既存の説の考察:

既存説も刀支・美濃国土岐郡を挙げるものが多いです。

14. 彌奴國

発音コメント: 彌奴國

中古 魏晋発音の推定

彌: 子音は自明。

奴: 「6. 奴國」参照。

地名推定

第1候補

採用した中国語の時代: 中古 魏晋

採用した発音(日琉祖語): mi | no

採用した発音(上代日本語): み1 | の1

訳: 三野 み1の1

現在地: 岐阜県不破郡垂井町

古代名称: 美濃県主・三野前国造

理由:

大地名かつ古代豪族に関連した名前では岐阜県の美濃国と三野国造(吉備)がありますが、三野国造(吉備)は「28. 支惟國」(吉備と推定)に含まれるとして、前者を第1候補とします。

「み1」の日琉祖語の発音は / *me, *mi /が考えられますが「7. 不彌國」のほうが/ *mi /であると推定したためこちらも/ *mi /とします。

その他の地名の候補:

み1の1 相模国高座郡美濃郷

み1の1 越中国礪波郡三野郷

み1の1 伯耆国会見郡美濃郷

み1の1 播磨国飾磨郡三野郷

み1の1 三野国造(吉備)

み1の1 石見国美濃郡

み1の1 讃岐国三野郡・阿波国三好郡三野郷

み1の1 凡河内国三野県主・摂津国西成郡三野郷

既存の説:

既存の説の考察:

美濃国が多いです。本調査も同じ結果でした。

15. 好古都國

発音コメント: 好古都國12966 | ・ | ・

好に2種類の発音がありますのでそれぞれ検討します。

中古 魏晋発音の推定

好: 子音は決め手なく隋唐と同じと仮定。結果に影響しない。

古: 子音は自明。

都: 子音は自明。

発音コメント: 好古都國18677 | ・ | ・

上記との相違点のみ検討します。

地名推定

第1候補

採用した中国語の時代: 上古音 先秦

採用した発音(日琉祖語): kə | {ta} | ga | ta

採用した発音(上代日本語): こ2 | {た} | が | た

訳: 方県 かたがた

現在地: 岐阜県岐阜市石谷

古代名称: 美濃国方県郡

理由:

1文字目の/*こ2/は「か」とは母音が合わないですが、他に候補は思いつきません。このままだと有坂-池上法則「同一結合単位内でア段とオ2段は共存することは少ない」([候補地名の検索]参照)に抵触しているため、当時から発音は「か」だったのだろうと思います。

[Schuessler2007]上古音(後漢) [hou]でやはり合いません。継続して検討したいと思います。

好(子音h)と古(子音k)は本調査ではカ行を表すとしていますが([前編]「子音[h]の扱い」参照)恐らく前者は清音、後者は清音・濁音に無頓着で、ここでは濁音に使用されていると思われます。

中古音(魏晋)で「かこ1 - 加古」なども考えましたが3文字の理由が分からず、見送っています。

その他の地名の候補:

既存の説:

既存の説の考察:

16. 不呼國

発音コメント: 不呼國 21497 | ・

「不」に4種類の発音がありますのでそれぞれ検討しています。

上古 先秦発音の推定

不(21497): 不彌國参照。

中古 魏晋発音の推定

不(21497): 不彌國参照。

呼: 子音は決め手なく隋唐、結果に影響しない。

発音コメント: 不呼國 13934 | ・

上記との相違点のみ検討します。

中古 魏晋発音の推定

不(13934): 不彌國参照。

発音コメント: 不呼國 8692 | ・

上記との相違点のみ検討します。

中古 魏晋発音の推定

不(8692): 子音は自明。

発音コメント: 不呼國 19520 | ・

上記との相違点のみ検討します。

中古 魏晋発音の推定

不(19520):不彌國参照。

地名推定

第1候補

採用した中国語の時代: 上古音(先秦)

採用した発音(日琉祖語): pə | {ta} | ka

採用した発音(上代日本語): ぽ2 | {た} | か

訳: 穂高 ほたか

現在地: 長野県安曇野市

古代名称: 信濃国安曇郡の穂高神社

理由:

不(21497)の末尾子音[-t]は省略された{た}を表すかもしれません。

穂高神社は延喜式記載ですが穂高は古代地名DBでは見つかりません。付近の大地名は安曇郡となっています。

その他、ほさか、ふるこ、など探しましたが古代地名なのか確認が取れませんでした。

7. 不彌國でコメントしましたが[Schuessler2007]では「不」の上古音(後漢)[pu][put]を再構しており、上古音(後漢)では「ふか」の可能性もありますが、懸念がいくつかあり、ここだけ辞書を変えるのも変なのでいったん採用を見送っております。

その他の地名の候補:

既存の説:

既存の説の考察:

既存説は「ふは 不破」が多く、今回の結果はどれとも一致しませんでした。

「呼」の子音[h]または[x]をカ行とみるかハ行、ワ行とみるかで判断が割れています。また「不」に複数ある発音のどれを取るかで結果が違います。

17. 姐奴國

発音コメント: 姐奴國

中古 魏晋発音の推定

姐: 先秦・隋唐との比較より子音ts、介音はj、韻目「馬」魏晋#ra より韻はa。

奴: 奴國参照。

地名推定

第1候補

採用した中国語の時代: 中古音(魏晋)

採用した発音(日琉祖語): si | {na} | no

採用した発音(上代日本語): し1 | {な} | の1

訳: 科野 しなの1

現在地: 長野県上田市

古代名称: 科野国造、信濃国

理由:

大地名ではこれしか出てこなかったです。

姐: 2重母音 [ ia ] を PJR /* i | Ca / と2音節の母音をまとめて子音Cを省略したものと解釈しました。

姐: 子音 [ ts ] ですが、ここではサ行と解釈します。詳細は[前編]をご覧ください。

上古音(先秦)で読んで「さな」もありえますが「19. 蘇奴國」「21. 華奴蘇奴國」との重複によりここでは採用しません。

その他の地名の候補:

さの1 丹後国熊野郡佐濃郷

さの1 但馬国気多郡狭沼郷

さの1 肥後国山本郡佐野郷

既存の説:

既存の説の考察:

本調査の結果は[大⽵2013]の説と一致しています。

やはり姐の子音の解釈で割れている印象です。

18. 對蘇國

発音コメント: 對蘇國

中古 魏晋発音の推定

對: 對馬國参照。

蘇: 子音は自明。

地名推定

第1候補

採用した中国語の時代: 中古音(魏晋)

採用した発音(日琉祖語): tə | {ri} | so

採用した発音(上代日本語): と2 | {り1} | そ1

訳: 鳥栖 と2す (推定: /* tə | ri | su /)

現在地: 佐賀県鳥栖市

古代名称: 肥前国養父郡鳥栖郷

理由:

鳥栖はもとは「鳥樔」とも表記されました[肥前国風土記]。読みは「とす」か「とり(の)す」かはっきりしませんが、2重母音 [əi]の部分は元は2音節で間にrが省略されていると解釈し「とり(の)す」としました。

[肥前国風土記]では応神天皇の時代に鳥屋郷と名付けられ、その後鳥樔に変わったとされておりますが、その前から非公式に鳥樔という名称があったと解釈しました。

對: 「2. 對馬國」で述べたように中古音(魏晋)の韻尾[-i]は[-s]だった可能性がありますがその場合鳥栖(と2す)の発音に近いです。

蘇PJR /* so / は/* su /と解釈していて語尾はMVRも起きにくいはずなので、発音変化ルールがうまく合っていません。単に「蘇」が PJR/* su /の代用で使われているだけかもしれません。

どうも中古音(魏晋)では単音の[ -u ]という韻をもつ漢字がないらしく、例えば[魏晉音系 - 维基百科]で[ -u ]を持つとされる「幽」は今回の辞書では[-ou]になっています[丁邦新1975]。今回ウ段を表すとみている「投」「狗」も同様です。

「2. 對馬國」でも述べましたが、上古音(先秦)の場合、對の音に [w]か[u]を含めて再構する辞書が多く、対応する日琉祖語/* uə / > 上代日本語/* お1 /となるから「と1さ」の可能性もあります。しかしこれが一つの単語とすると PJR/* tuəsa /は有坂-池上法則([候補地名の検索]参照)を満たさないため可能性は低いとみています。今回は李方桂系統の辞書を使用したのでこのようになりませんでしたが、李方桂系統を使うべき強い理由もないので微妙なところです。

その他の地名の候補:

既存の説:

既存の説の考察:

本調査の結果は [内藤1910] [安本2003九] [Bentley2008]と同じでした。

土佐も有力です。

19. 蘇奴國

発音コメント: 蘇奴國

中古 魏晋発音の推定

蘇: 子音は自明。

奴:奴國参照。

地名推定

第1候補

採用した中国語の時代: 上古音(先秦)

採用した発音(日琉祖語): sa | na

採用した発音(上代日本語): さ | な

訳: 佐那 さな

現在地: 三重県多気郡多気町佐奈

古代名称: 佐那県造

理由:

候補としては佐那県造と長国・佐那県 (徳島県佐那河内村)が見つかりましたが後者は「21. 華奴蘇奴國」を参照のこと。

ささなみ 細浪国・淡海国造は2文字省略となるため可能性は低いと考えています。

その他の地名の候補:

さな 長国・佐那県 (徳島県佐那河内村)

ささなみ 細浪国・淡海国造

既存の説:

既存の説の考察:

20. 呼邑國

発音コメント: 呼邑國

中古 魏晋発音の推定

呼: 不呼國参照。

邑: 子音は自明。

上古音先秦、中古音魏晋ともに、対応する上代日本語発音が有坂-池上法則([候補地名の検索]参照)を満たしませんので、一つの単語としては不自然な発音になっています。

地名推定

第1候補

採用した中国語の時代: 上古音(先秦)

採用した発音(日琉祖語): ka | jə

採用した発音(上代日本語): か | よ2

訳: 加夜 かや

現在地: 岡山県総社市服部

古代名称: 加夜国造・賀陽国造・備中国賀陽郡

理由:

呼の子音[h]はカ行に対応させています。

上記の通り、有坂-池上法則の問題があるので、これに矛盾がないように「よ2」を一番近い「や」と読み替えていますが何故[·jəp]のような音を使ったか不明です。(上古音で「や」と読めそうなのは謁[jat], 腌[jap], 於[jag]などが見つかりましたので代用音というわけでもなさそうです)

その他の地名の候補:

かすや 筑紫国糟屋郡

かや 但馬国気多郡賀陽郷

かや 伯耆国会見郡蚊屋郷

かや 播磨国飾磨郡賀野郷

かや 筑前国志麻郡加夜郷

かざはや 風早国造

既存の説:

伊勢国多気郡麻績平宇美郷 [内藤1910]

鹿屋 [内藤1910]

-ipa 難波, [すきえんてぃあ2021]

ipi- 邑代 [すきえんてぃあ2021]

ワシ甲キ 和食(ワジキ 徳島県那賀郡那賀町和食) [鬼塚2021]

*apa(阿波)[大⽵2013]

肥前国小城郡 [安本2003九]

日向国児湯郡 [安本2003九]

吉備国和気郡 [安本2003畿]

既存の説の考察:

21. 華奴蘇奴國

発音コメント: 華奴蘇奴國 6789 | ・

「華」に2種類の発音がありますのでそれぞれ検討しています。

一般的には中国語で4音節の単語というのは長すぎと考えられます。後半2文字は「19. 蘇奴國 」と同じなので、おそらくこの4文字は「華奴」と「蘇奴」に分かれていると解釈しました。よって「華奴」の部分のみ検討しています。

中古 魏晋発音の推定

華: 子音は決め手なく隋唐とします。

華: 介音[w]を含んでいたかもしれません。上古音の軟口蓋音(velar, [k, g]など)には円唇化したもの(labiovelar, [kʷ, ɡʷ], 辞書では[kw, gw]のように記載している)があり区別されていたが後漢のころに区別がなくなり、代わりに介音[w]を生じたという議論があります[Eastern Han Chinese - Wikipedia]。しかしこの説はCoblinの1977年以降のもので、使用した中古音(魏晋)の辞書 (丁邦新:《魏晉音韻研究》〈臺北:中央研究院歷史語言研究所專刊之六十五,1975年〉)より後に出たらしく、恐らくここでは頭子音は円唇化[ɣʷ]していることが仮定されていて介音[w]が反映されていません。

奴: 奴國参照。

華(6806)の方は子音が[h]または[x]であるため本調査ではカ行清音と解釈し、よってこちらの華(6789)の方はガ行濁音のケースを検討します。しかし上代日本語では濁音は語頭に現れないため、このままでは該当する地名は見つかりません。

発音コメント: 華奴蘇奴國 6806 | ・

上記との相違点のみ検討します。

中古 魏晋発音の推定

華: 子音は決め手なく隋唐と同じとします。

奴: 奴國参照。

発音コメント: 華奴蘇奴國18917 | ・

上記との相違点のみ検討します。

中古 魏晋発音の推定

華: 隋唐・先秦での6789との類似性から魏晋も6789と同じと推測。

奴: 奴國参照。

地名推定

第1候補

採用した中国語の時代: 上古音(先秦)

採用した発音(日琉祖語): ga | na

採用した発音(上代日本語): が | な

訳: 長・佐那 なが・さな

現在地: 徳島県名東郡佐那河内村

古代名称: 長国造・佐那県

理由:

「19. 蘇奴國 」は上古音の地名と思われるため、「21. 華奴蘇奴國」も上古音である可能性が高いと考えます。

華を清音(PJR /* ka /)とみるか濁音(PJR /* ga /)とみるかですが、「かな」で地名を検索しても「さな」がつながれそうな地名は見つかりません。また上古音でより「か」の発音に近い「呼」「古」を使っていないことから、濁音を表すために使い分けていると解釈しました。その場合上記の通り語頭に濁音がくる問題があるため、やむを得ず「華奴<->奴華」という語順間違いがあると仮定しました。

「長・佐那 なが・さな」は「19. 蘇奴國 」の佐那との重複を避けるために大地名「長」(徳島県南部)が頭についているという解釈です。

佐那河内村の村史などによると村は1021年-1024年に始まり、その前は佐那県が存在した、とされますが[佐那河内村1967][西田2002]、和名抄などの古代文献では未確認です。一体の大地名は「名方(なかた,ながた)郡」→「名東(みょうどう)郡・名西(みょうざい)郡」(896年)となっており律令制の地名に現れません。

「かなさな 武蔵国児玉郡金佐奈神社」は今のところ地名として用いられたか未確認です。

その他の地名の候補:

かなさな 武蔵国児玉郡金佐奈神社

既存の説:

ワナサナ 和奈佐意富曽神社(徳島県海陽町) [鬼塚2021] [すきえんてぃあ2021]

遠江国磐田郡鹿苑神社 [内藤1910]

不波能母遅(不破貴)久奴須奴神 [内藤1910]

武蔵国金鑚神社 [山田1910] [長田2010c2]

囎唹 [山田1910]

肥前国神埼郡 (吉野ヶ里) [安本2003九]

播磨国神崎郡 [安本2003畿]

近江国神崎郡 [安本2003畿]

既存の説の考察:

華をワ行に解釈し「和奈佐意富曽神社」とする説があります。

語順間違いを仮定した説は他になく、今回の調査は違った結果になりました。仮定が多いため今後も調査が必要です。

22. 鬼國

発音コメント: 鬼國

中古 魏晋発音の推定

鬼: 韻目「尾」魏晋#jəiかつ先秦・隋唐で一致より韻母推定、子音は自明。

鬼: 介音[w]を含んでいたかもしれません。詳細は「21. 華奴蘇奴國」参照。

地名推定

第1候補

採用した中国語の時代: 中古音(魏晋)

採用した発音(日琉祖語): kəi

採用した発音(上代日本語): き2

訳: 紀 き2

現在地: 和歌山県和歌山市

古代名称: 紀国造

理由:

大地名かつ古代豪族名でもあるためこれを第1候補としました。(優先順位基準1,2)

その他の地名の候補:

き2い 山城国紀伊郡

き2い 讃岐国苅田郡紀伊郷

き2 肥前国基肄郡

既存の説:

既存の説の考察:

既存説も紀伊が多く、同じ結果となりました。

23. 爲吾國

発音コメント: 爲吾國 14875 | 2776

爲に2種類、吾に2種類の発音がありますのでそれぞれ検討します。

中古 魏晋発音の推定

爲: 万葉仮名ゐより子音を推定。

爲: 介音[w]を含んでいたかもしれません。詳細は「21. 華奴蘇奴國」参照。

吾: 子音は自明。

吾: 子音[ng]は日琉祖語の濁音(鼻濁音)を表しているようです。

爲: 中古音魏晋での「伊」との使い分けですが、爲 = PJR /* i /, OJ /* い1 /、伊 = PJR /* jəi /, OJ = /* イ2 /というイ甲乙の違い(単音か2重母音か)のように見えます。ただし上代日本語ではア行の甲乙の区別は消失しています。

発音コメント: 爲吾國 14875 | 6913

上記との相違点のみ検討します。

中古 魏晋発音の推定

吾: 韻目「麻」魏晋 #ra かつ隋唐一致より韻母推定、子音は自明。

発音コメント: 爲吾國 833 | 2776

上記との相違点のみ検討します。

中古 魏晋発音の推定

爲: 14875と先秦・隋唐でほぼ発音が同じため子音も14875と同じと推定。

発音コメント: 爲吾國 833 | 6913

上記との相違点のみ検討します。

地名推定

第1候補

採用した中国語の時代: 中古音(魏晋)

採用した発音(日琉祖語): ji | ga

採用した発音(上代日本語): い1 | が

訳: 伊賀 いが

現在地: 三重県伊賀市

古代名称: 伊賀国造

理由:

上記の通り「吾」をガ行濁音と解釈して検索し、大地名としては中古音(魏晋)で伊賀、上古音で加賀が見つかりました。

他の国の場所に近いほうを優先し、伊賀を第1候補とします。(優先順位基準3)

その他の地名の候補:

かが 加賀国加賀郡・加賀国石川郡・加我国造・賀我国造・加宜国造

いが 参河国額田郡位賀

既存の説:

iNga 伊賀 [すきえんてぃあ2021] [大⽵2013]

三河国額田郡位賀郷 [内藤1910]

尾張国智多郡番郷 [内藤1910]

*wai-ŋgɔ (Wega 肥後国天草郡恵家) [Bentley2008]

ヱ乙ガ 河内国恵我(大阪府羽曳野市 古市古墳群) [鬼塚2021]

若狭国 [安本2003畿]

既存の説の考察:

伊賀 [すきえんてぃあ2021] [大⽵2013]と同じ結果でした。

24. 鬼奴國

発音コメント: 鬼奴國

中古 魏晋発音の推定

鬼:鬼國参照。

奴:奴國参照。

鬼: 2重母音のPJR /* əi / は上代日本語への対応関係が/*い2/と/*え2/の2通りあります。どちらになるかを決める条件は今のところ分かっていません。

地名推定

第1候補

採用した中国語の時代: 中古音(魏晋)

採用した発音(日琉祖語): kəi | no

採用した発音(上代日本語): け2 | の1

訳: 毛野 け2の1

現在地: 群馬県前橋市

古代名称: 毛野国

理由:

大地名を優先し毛野国を第1候補とします。

「22. 鬼國」と同じ漢字が使われていることから1文字目の日琉祖語の発音は全く同じだったと示唆され日琉祖語の6母音仮説の特徴が出ている可能性があります。[前編]参照。

[常陸国風土記]によると、筑波の県が古には紀国という、と記されており、筑波が毛野に含まれたかはっきりしませんが、毛野と紀の発音が同じことを示唆するとする説があるようです[毛野 - Wikipedia]。

その他の地名の候補:

き2の1 肥後国菊池郡城野郷

既存の説:

kwi 紀伊 (再出) [すきえんてぃあ2021]

kï-na(紀伊の)[大⽵2013]

山城国紀伊郡 [安本2003畿]

伊勢国桑名郷 [内藤1910]

阿久根 [内藤1910]

*kuinɔ (OJ kiy-nwo 木野) [Bentley2008]

キ乙ナ 木津(京都府木津川市 木津以北の木津川下流域)[鬼塚2021]

豊前国御木郡 [安本2003九]

筑後国三宅郡 [安本2003九]

毛野国 [安本2003畿]

既存の説の考察:

25. 邪馬國

発音コメント: 邪馬國 6757 | ・

邪に2種類の発音がありますのでそれぞれ検討します。

中古 魏晋発音の推定

邪(6757):狗邪韓國を参照。

馬: 子音は自明。

発音コメント: 邪馬國 6943 | ・

中古 魏晋発音の推定

邪(6943): 狗邪韓國を参照。

馬: 子音は自明。

地名推定

第1候補

採用した中国語の時代: 中古音(魏晋)

採用した発音(日琉祖語): ja | ma

採用した発音(上代日本語): や | ま

訳: 耶麻 やま

現在地: 福島県耶麻郡

古代名称: 陸奥国耶麻郡

理由:

「やま〇」という地名は多いものの、省略されているとすると「9. 邪馬臺國」と紛らわしいので実用上そのような省略はされていないだろうと仮定しました。

大地名の「やま」としては上記の陸奥国耶麻郡のみでした。

陸奥国耶麻郡は、郡としては会津郡→<会津郡・耶麻郡>(平安初期) [奈文研2018]という改変を経て生まれていますが、地名はその前から存在しただろうと解釈しています。

その他の地名の候補:

やま 大和国平群郡夜麻

やま 伊勢国員弁郡耶摩

やま 播磨国赤穂郡野磨

やま 越後国古志郡夜麻

やま 大和国添上郡山

既存の説:

既存の説の考察:

「やま〇」という地名が多いため既存説もばらついています。歴史的理由から(?)八女郡と山城国という説が多いです。

今回の結果は既存説とは一致しませんでした。

26. 躬臣國

発音コメント: 躬臣國

中古 魏晋発音の推定

躬: 子音は自明。

臣: 呉音ジンより子音を推定。ONW(Old North West Chinese, 400年ごろ)も [dzin]となっています[Schuessler2007]。

躬: 韻尾[ng]を持っており、日琉祖語で使用されない発音です。次の音節の[g]または[z]と接触して濁音(前鼻音)であることを明記する意図があると解釈しています。

臣: 日琉祖語に /*zi^+/のパターンを追加しておきます。

仮に倭人の / in /という音を漢字であらわすとすると、中古音(魏晋)において -in という韻を持つ字がなかったと思われる[魏晉音系 - 维基百科]ため、代用として介音iに「真」部の韻(王力の説 -en、丁邦新の説 -ən)をくっつける(-ien, -iənなど)ことになると思います。「臣」は「真」部に属し同じ韻を持ちます。今回は丁邦新系統の辞書を使用したため-ənが入っておりますが、単に/ in /を表現したかっただけである可能性もあると考え、日琉祖語に /*zi^+/のパターンを追加しておきます。

ただ、音節末にnがつく語は日琉祖語はなかったと考えられるので、nが使われた理由については今後の検討課題です。日琉祖語の / *zi, *ziə /などを表す手段が他にないということではなさそうなので、後ろに何か音があったかもしれません。

地名推定

第1候補

採用した中国語の時代: 中古音(魏晋)

採用した発音(日琉祖語): ko | zi

採用した発音(上代日本語): く | じ1

訳: 久自 くじ

現在地: 茨城県常陸太田市

古代名称: 久自国造・常陸国久慈郡

理由:

2音節目は濁音の「ぜ」「じ」に限定し検索したところ、大地名としては常陸国久慈郡のみ見つかりました。

[常陸国風土記]によると久慈郡の由来は鯨に似た丘があるから、となっていますが、由来の正確性はともかく、鯨の読みはクヂラ/ kudira /なので8世紀より前は/* kudi /という発音だったことを意味するのであれば、今回の推定結果とは合わないことになります。単に/ di /と/ zi /の発音が近いということかもしれません。

その他の地名の候補:

くじ 陸奥国糠部郡九戸久慈

古代地名データベースでは未掲載。

くぜ1 山城国乙訓郡訓世郷

既存の説:

伊勢国多気郡櫛田久之多郷 [内藤1910]

*kuŋginV (OJ Kukyi in Tsukushi) [Bentley2008]

kuNga 久我, [すきえんてぃあ2021]

kukiN 洞海 [すきえんてぃあ2021]

ク(ン)ジ甲 山城国乙訓郡訓世郷 (京都府向日市近辺)[鬼塚2021]

筑前国席田郡久爾駅 [安本2003九]

豊後国玖珠郡 [安本2003九]

越国 [安本2003九]

既存の説の考察:

2文字目が濁音であるという説は複数ありますが結果はばらついています。本調査結果はどれとも一致しませんでした。

27. 巴利國

発音コメント: 巴利國

中古 魏晋発音の推定

子音は自明。

地名推定

第1候補

採用した中国語の時代: 上古音(先秦)または中古音(魏晋)

採用した発音(日琉祖語): pa | ri | {mə}

採用した発音(上代日本語): ぱ | り | {も2}

訳: 針間 はりま

現在地: 兵庫県姫路市

古代名称: 針間国造・播磨国

理由:

中国語の時代はどちらでもあいますが、とりあえず中古音魏晋で読むと、「利」の2重母音を2音節分の母音を圧縮したものとみてPJR /* m /を補完しました。最後の母音 PJR /*ə/はPJR /*a/とは異なりますが、中古音魏晋で[lia],[lja]のような介音を持つ漢字がなさそう(辞書を見た範囲では)なので似た音で代用しただけかもしれません。

播磨国の古い表記は針間となっておりますが、「はり」(針、needle)の日琉祖語型は /* parui /とのことで[日琉祖語 - Wikipedia]、今回の結果/* pari /では「り」の母音が異なっております。漢字表記の方は「り」の上代特殊仮名遣いの甲乙が消滅した後に針の字をあてたと解釈しており、今のところ致命的な矛盾ではないと考えます。

大地名としては「はら 武蔵国幡羅郡」も見つかりましたが、古代豪族名との対応などから播磨を第1候補とします(優先順位基準2)。

その他の地名の候補:

はら 遠江国佐野(さや)郡幡羅郷

はら 武蔵国幡羅郡

はら 下総国匝瑳郡原剛

はら 安芸国安芸郡幡良郷

はら 阿波国那賀郡幡羅郷

はら 讃岐国三木郡幡羅郷

はら 讃岐国香河郡*幡羅郷・讃岐国香河郡*原郷

はら 肥後国阿蘇郡波良郷

はら 肥後国託麻郡波良郷

既存の説:

既存の説の考察:

多数の説が播磨国だとしています。今回の結果も一致しています。

28. 支惟國

発音コメント: 支惟國

中古 魏晋発音の推定

支:一支國参照。

惟: 呉音ユイより子音を推定。

惟: 上古音の他の辞書を参照すると、周法高系統riwər、董同龢系統djuədとなっており母音にuかwを含みます。鄭張尚芳[ɢʷi]、Schusseler (後漢) [wi]も同様です。これらから中古音(魏晋)についても21. 華奴蘇奴國と同様に介音wを持っていた可能性があります。

地名推定

第1候補

採用した中国語の時代: 中古音(魏晋)

採用した発音(日琉祖語): ki | jəi

採用した発音(上代日本語): き1 | イ2

訳: 吉備 き1び2

現在地: 岡山県岡山市北区

古代名称: 吉備国

理由:

「吉備 き1び2」とは母音については上代特殊仮名遣いの甲乙を含めて合いますが、2文字目の子音はギャップが大きいです。[p][b]などの音節頭子音を持つ漢字は多いので、わざわざ「惟」を使ったところをみると倭人側の発音はPJR/*b/ではない音だったのでしょうが、他に大地名の候補も見つかりません。

上記の通り、中古音(魏晋)の音節頭子音は不明のため、筆者がルールを作って補完しています。これの副作用かもしれません。

日琉祖語/* ki | jəi / の発音のまずい点として、上代日本語の発音に機械的にあてはめると/*jəi/ > /*ji2/ > いとなり、ヤ行とア行の区別もなくなるため母音音節となり、語頭以外に母音が来てしまうこと(母音連続)があります。これは上代日本語では使われませんので、何かPJR/* j /以外の子音があったか、後に子音が変化したと考えないといけません。

他の候補としては惟の中古音(南北朝・隋唐)などにある[w]です。ただこれはPJR /*wui, *wəi, *woi, *ui/ と /*wi/ の区別 (上代特殊仮名遣いの甲乙種別に対応) が難しいように思います。

その他の地名の候補:

き1び2 紀伊国在田郡吉備

既存の説:

既存の説の考察:

吉備国という説が多数派です。今回の結果も同様です。

29. 烏奴國

発音コメント: 烏奴國

中古 魏晋発音の推定

烏: 子音は自明。

奴: 奴國参照。

地名推定

第1候補

採用した中国語の時代: 上古音(先秦)

採用した発音(日琉祖語): a | na

採用した発音(上代日本語): あ | な

訳: 穴 あな

現在地: 広島県福山市神辺

古代名称: 吉備穴国造・備後国安那郡

理由:

大地名かつ豪族名としては吉備穴国造と穴門国造があります。今回の基準では優劣はつきません。強いて言えば穴門から門を省略してしまうと紛らわしすぎることは、当時から認識されていただろうという楽観的予想のもと、吉備穴国造のほうを第1候補とします。

中古音魏晋では大地名は見つかりません。「小野」は/ wono1 /なのに対して魏晋の発音は単音の[ono1]になっているため除外しています。

その他の地名の候補:

うの1 播磨国佐用郡宇野郷

うの1 周防国吉敷郡宇努郷

あな 近江国坂田郡阿那郷

あな 近江国滋賀郡△穴太駅

あなと 穴門国造

既存の説:

既存の説の考察:

吉備穴国・備後国安那郡と穴門国という説が多いです。本調査結果も同様です。

30. 奴國[2回目]

発音コメント:

「6. 奴國」と同じなので省略します。

地名推定

第1候補

採用した中国語の時代: 上古音(先秦)

採用した発音(日琉祖語): na

採用した発音(上代日本語): な

訳: 仲 なか

現在地: 茨城県ひたちなか市

古代名称: 仲国造、常陸国那賀郡

理由:

「6. 奴國」が後の筑前国那珂郡に対応することから、「なか」という地名を探しました。

大地名としては7か所ありましたが、豪族名とも一致する仲国造を第1候補とします。

本文中にで、ここが女王に属する国の境界であるとされております。他の国の推定結果も考慮すると、今のところ東の端になっています。南の端としては日向国那珂郡がありますが、他の女王に属する国から離れています(優先順位基準3)。

仲国造、常陸国那賀郡がより古くは「な」1文字であったかは確認が取れておりません。単に「なか」という地名の1音節省略のケースであることも考えられます。仲国造があったということは古墳時代には「なか」2音節であったと思われます。一方日本書紀などによると筑前国那珂郡の方は元は「な」1音節 (儺県、なのあがた)であり、「な」から「なか」に変わった時期ははっきりしませんがかなり後(8世紀?)ではないかと思います。

「な」が「なか」に変わるべきかどうかも確証はありません。他の「な〇」のパターンでは有力なのは「なす 下野国那須郡・那須国造」、「なが 阿波国那賀郡・長国造」があります。しかし「女王に属する国の境界」を考慮すると有力な地名は見つかっていません。

その他の地名の候補:

なか 日向国那珂郡

なか 伊豆国那賀郡

なか 武蔵国那珂郡

なか 讃岐国那珂郡

なか 石見国那賀郡

なが 紀伊国那賀郡

なが 阿波国那賀郡・長国造

なか 大和国添上郡*中郷

なか 大和国平群郡那珂郷

なか 大和国宇智郡那珂郷

なか 大和国吉野郡那珂郷

なか 河内国安宿郡*奈加郷

なか 武蔵国幡羅郡那珂郷

なか 美濃国安八郡那珂郷

なか 美濃国席田郡那珂郷

なか 美濃国各務郡那珂郷

なか 越後国魚沼郡那珂郷

なか 播磨国多可郡那珂郷

なか 伊予国風早郡那賀郷

なか 壱岐国壱伎郡那賀郷

なす 下野国那須郡・那須国造

なは 上野国那波郡

既存の説:

既存の説の考察:

「6. 奴國」の再出という説が多数派で検討しないことが多いようです。

今回の結果は既存説とは一致しませんでした。

個別の国名の調査 ブロックD

31. 狗奴國

発音コメント: 狗奴國

中古 魏晋発音の推定

狗:狗邪韓國参照。

奴:奴國参照。

地名推定

第1候補

採用した中国語の時代: 中古音(魏晋)

採用した発音(日琉祖語): ku | no

採用した発音(上代日本語): く | の1

訳: 久努 くの1

現在地: 静岡県袋井市久野

古代名称: 久努国造

理由:

古代豪族名としては熊野国造・紀伊国牟婁郡も有力ですが、どちらも大地名(郡名)としては残らなかったようです。大地名としては 丹後国熊野郡があります。

決め手がないため、女王と敵対していたことからそれなりの大国であろうと考え、平野部にある久努国造を第1候補とします。

結果的に「・・奴國[2回目]、その南にある」という記述とも合います。

その他の地名の候補:

こ2の1 因幡国巨濃郡

くまの1 丹後国熊野郡

くまの1 但馬国二方郡熊野郷

くまの1 熊野国造・紀伊国牟婁郡

くさの1 豊前国仲津郡蒭野郷

かの1 伊豆国田方郡狩野

かの1 近江国愛智郡蚊野

かの1 長門国美祢郡△鹿野駅

既存の説:

熊襲・球磨の野・肥後国球磨郡 [安本2003九] [石原1951] [すきえんてぃあ2021]

コ甲ナ 伊勢湾沿岸(伊勢国、尾張国、三河国など) [鬼塚2021]

kuno 久努 [すきえんてぃあ2021]

肥後国菊池郡城野郷 [内藤1910]

毛野国 [山田1910]

紀伊国熊野 [安本2003畿]

既存の説の考察:

今回の結果は[すきえんてぃあ2021]と一致しています。また考古学業界では濃尾平野とする説があり地理的には近いですが中心は異なります。[前編]考察を参照。

既存説では熊襲・球磨の野・肥後国球磨郡 が主流です。

全体的な配置と考察

言語や地理や順序、記述との整合性を考察したものは[前編]にまとめてあります。第1候補の地図もあります。

第2候補以下を含めてGoogle Mapでプロットしたものがこちらにあります。

魏志倭人伝の「遠くてよくわからない国」 -

参考文献と更新履歴

お手数をおかけしますが、参考文献と更新履歴は[前編]にマージしました。