人材派遣営業のコツ② 基礎知識編 part15 「派遣先均等・均衡方式 VS 労使協定方式」

今日のnoteは人材派遣営業のコツシリーズ第二弾、基礎知識編のpart15として、「派遣先均等・均衡方式 VS 労使協定方式」について、お話しします。

「ひたすら具体的」というのがこのシリーズの狙いなので、知っておくべきことについて超実践的に解説していきます。

コツコツと積み上げていけば、つらくなく、楽しく貢献できる人材派遣営業になれること、間違いなし!周りに、人材派遣営業をしていて、辛そうにしている人がいたらこのnoteを紹介してください。

シリーズのマガジンはコチラ↓

で、どっちがいいのよ?

前回までの3回で、同一労働同一賃金とは⇒派遣先均等・均衡方式⇒労使協定方式と解説しました。長かったですね。もう終わります!

今日は、この派遣先均等・均衡方式と労使協定方式の比較をしていきます。

この点が頭に入ったら同一労働同一賃金の基礎知識は100点!(と言うことにしちゃいましょう!)

さて、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式どちらが良いのでしょうか。

労使協定方式を選択している派遣会社は88%

↑第308回労働政策審議会の資料によりますと、労使協定方式を選択している派遣会社は88%です。

何とも圧倒的な大多数が労使協定方式!!!

まずはそれを知っておいてください。

なぜ労使協定方式が主流なのか?

なぜ88%もの大多数の派遣会社が労使協定方式にしているのでしょうか。

派遣先均等・均衡方式の解説でも言いましたが、まず派遣先均等・均衡方式が非常に使いにくいというポイントがあります。

【派遣会社から見ての使いにくさ】

①さまざまな派遣先の賃金水準や賃金テーブルにそれぞれ合わせることが煩雑(お客様の数だけルールを持つ必要が!)

②派遣先から情報提供を受けられなければ労働者派遣契約を締結できなくなる

③待遇の範囲が多すぎて煩雑

【派遣先から見ての使いにくさ】

①自社内の同一労働同一賃金の対応が済んでいる必要がある

②比較対象労働者の選定などの手続きが煩雑

③待遇情報に誤りがあったりすれば派遣先にもリスクがある

派遣先均等・均衡方式の大きなメリットがあるとすれば、派遣先の会社の正規雇用の従業員が、労使協定方式で出される局長通知の内容よりも(つまり正規雇用の平均とみなされた待遇よりも)、低い待遇の場合に派遣料金を労使協定方式よりも安く設定できることくらいでしょうか。(細かいですけど、その際の派遣会社もパートタイム・有期雇用労働法の観点で、賃金以外の福利厚生は派遣先くらい待遇が低くないと、低料金は実現できません。・・・分かりにくい話してごめん!)

また、派遣労働者にとっては、派遣先の労働者と比較対象されるということで、わかりやすいというメリットがあると言えます。

一方、労使協定方式については

【派遣会社から見た使いにくさ】

評価・昇給制度、制度設計、職務のレベルの判定などの仕組みを設計し、労使協定を適正に運用する必要がある

【派遣先から見た使いにくさ】

福利厚生について、より厳密に情報提供が必要になるものの、ほぼ負担はない

という特徴があり、派遣会社の煩雑さもさることながら、派遣先の手間が労使協定方式は圧倒的に少なく、仮に待遇について法的に問題があったとしてもそれはほとんどが、派遣会社の問題と言えます。

先ほどの派遣先均等・均衡方式のメリットを反対にすれば、派遣先の従業員の待遇が良ければ良いほど、派遣先均等・均衡方式は派遣料金が高くなることになります。労使協定方式であれば、正規雇用の平均を超えていれば良いので、派遣先企業の従業員の待遇は関係ありません。そして、派遣を使う会社は、どちらかと言えば大手の会社が多い傾向にもあります。

以上の理由で派遣先企業が労使協定方式を希望しているというのが、88%もの派遣会社が労使協定方式を選択している理由と言えるのではないでしょうか。

簡単にまとめておきます。

派遣先均等・均衡方式の派遣会社のみを希望する意味

ここで、とても大切なのは労使協定方式が主流の中で、派遣先均等・均衡方式の派遣会社を希望するクライアント企業、および、派遣先均等・均衡方式の派遣会社の狙いは何なのかということを言語化してまとめておくことです。

派遣先均等・均衡方式の派遣会社の狙い(あくまで仮説)

・正規雇用の平均データ以下の待遇の派遣先企業を中心に、労使協定方式よりも安値で提供する

・高値になったとしても派遣先企業の労働者と待遇の均衡がとれていることで派遣労働者へ差別化を図る

派遣先均等・均衡方式を望む派遣先の狙い(あくまで仮説)

・自社の従業員の待遇が高くないため、平均以上の待遇の派遣労働者が派遣されると不整合が発生する(自社正社員よりも、派遣社員のほうが待遇が遥かに良いなど)

・高値になったとしても自社の労働者と均等・均衡がとれている公平性を重視している

それに対して、自社が労使協定方式(という前提で話します)を選択した理由をしっかり理解していると、信頼を寄せてもらえると思います。

労使協定方式の自社の選択と理由を知る

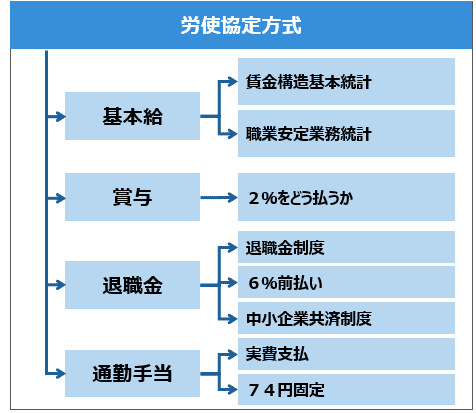

そして、何よりも大切なのは↓の選択肢(細かく分ければもっとあるよ!)の中で、なぜ、自社(と労働者)はその協定内容を選択したのかということです。

例えば退職金や交通費は6%上乗せや74円上乗せを選択すれば、派遣料金は安く設定できるケースもあろうかと思います。特に、法改正により切り替えになった時に顕著になったのが、

2020年4月までの時給が1200円だったとして、2020年4月以降、同一労働同一賃金の法改正に対応して、その仕事がの最低限払わなければいけない基本給と賞与(派遣基準賃金)が1000円だとします。退職金は6%で60円、交通費は74円だとすると、1134円以上であれば、基準を超えているとみなせるので、待遇の変更はなし。(元の時給で交通費と退職金が内包されてしまう!)というケース。

これは、実際に2020年4月に判断する場面が各社にありました。

ちなみに厚労省のO&Aの第2集では以下の通り、問題であると言われています。

例え、この問題がなかったとしても、

『交通費を1時間あたり74円で支給すれば「近い派遣先になったほうがラッキー!」ってなるけど、交通費の管理のために新たなコストは発生しないので、なるべく派遣スタッフの時給を高く設定できるかもしれない。しかし、交通費を実費とすれば、管理のコストはかかるものの、通勤距離に関わらず自身のキャリアの視点から仕事選びができる一助になるかもしれない。』

などといった検討は各社にて行われたはずで、自社の考えと決定の根拠を知っておくことと、それを話できることは大事ですし、それができない営業が多いので、それだけで信頼につながる差別化ができると思います。

加えて、請求の仕方にも影響が出ている部分もあり、如実に差別化戦略が出ているのが、交通費についてです。

住所の開示ができないことや不整合が起こりやすいことから、交通費を別請求するのは望ましくないと僕自身は考えていますが、「法改正によりかかった派遣原価をできる限りガラス張りで請求する」などの戦略で派遣料金とは別で各々の契約に発生した交通費を請求するという派遣会社もあります。

その辺の話をしたnoteはコチラ↓

いづれにしても、法律の大枠を理解した後は、自社の選択について、考え方を理解することが大事です。そして、そこまで理解できれば競合他社の選択についても、どういった考えでそうしたのかを理解できるようになるので、お客様(企業も派遣スタッフも)に有益な情報提供ができるようになります。

最後に

2020年改正の同一労働同一賃金・・・難解すぎません!?

正直、書きながらげんなりしていましたし、全体感を把握するべきという考えで解説してましたが、解像度はこのくらいでいいのか・・・非常に悩ましい想いで書いていました。

実務上、知っていなければ困る領域は押さえていると思いますし、このnoteに書いた程度のことを理解していれば、他の人材派遣営業と差別化できるであろう、「そもそも論」についても難解になりすぎないように説明したつもりです。

このnoteやガイドラインを読んでみて、「んっ?」と理解するのが難しい場面があったら、おそらく、パートタイム・有期雇用労働法であったり、職務給・職能給であったり、派遣契約と雇用契約は別であることであったり、という必修科目の概念のどれかにつまずいている予感・・・・

理解できるまで消化しておくべき知識である可能性が高いので、放置しないで調べたり、誰かに聞くのが良いと思います。

何といっても、2020年4月改正の派遣法が、まさに今日時点での現行法ですから。

次回はその概念的なことを整理するのにぴったりな題材として、労使協定方式に必要となる「評価・昇給の制度」を題材に「派遣料金交渉」について解説します。ここ、めちゃくちゃセンスが出るポイントです。ここを言語化して、誰でもセンスのある人材派遣営業に見えるように、知識を補完していきます。

では、また明日!

人材派遣会社に入社して困ってる方、人材派遣会社に入社したい方、ご質問やご相談は遠慮なく、こちら↓へ!少しでも力になりたいと思ってます!

※無料で全力でなんでも答えます。

相談窓口を始めました。有料ですがすべての問いに答えを出します。

僕のプロフィール↓

オープンチャット「人材派遣営業の駆け込み寺」を始めました↓(無料&匿名です!)

いいなと思ったら応援しよう!