Vol.7ハラスメントをどこに相談? ~会社の窓口はもみ消される恐れあり【よしいけの労災申請体験記】

こんにちは。よしいけ@名ばかり管理職です。

本記事では、ハラスメントをどこに相談すべきかを述べていきます。

基本的には会社の相談窓口で大丈夫でしょうが、適切に機能していない場合、ほかの選択肢もありますよ。

備忘録もかねて、すこし専門的な内容になりますがご容赦ください。

ご興味のある方はお付き合いくださいませ。

■1|会社のハラスメント相談窓口は機能していない場合もある

ハラスメントの相談は、自社の相談窓口で大丈夫でしょうか?

さっくり結論を言います。

大丈夫じゃない場合もあります!!

ですから自社のハラスメント窓口をすっとばして、最初から公的機関の窓口に相談してしまうのもアリだと思います。

なぜって?

\ 会社に相談するともみ消されるから。/

またあるいは、

\ ハラスメント相談窓口の担当者自身がハラッサーだった!/

という話もよく聞くからです。

会社の窓口に相談すると、往々にして以下のようなことが起こり得ます。

・形だけの窓口で実質的に機能していない

・ハラスメント相談窓口の担当者がハラッサー加害者、役員、経営者だった

・会社が加害者をかばう

・会社に相談をもみ消される

・窓口担当者に専門知識がなく、追いハラスメントを受ける

・窓口担当者がハラスメント相談をめいわくに思い、ずさんに扱う

・職場の人数が少なく、同調圧力により危機感がうすい

・「入店している就業場所 > 自社メーカー」の力関係により窓口対応がブレる

事実、私はこれらを複数経験しました。

私の場合は職場が複合商業施設だったので、よけいにややこしかったです。

気になる方はこちらVol.4もご覧ください。

複合商業施設のクセ強な雇用環境をまとめております。

私の場合、ハラスメントを相談できる窓口は3つありました。

1・自社メーカーの相談窓口

2・自社メーカーがテナント入店している複合商業施設の相談窓口

3・各都道府県の労働局のハラスメント相談窓口

そこで大型複合商業施設の相談窓口と、自社メーカーの相談窓口、両方に相談したところ、結果、

複合商業施設の相談窓口のほうにもみ消されました。

☆゚・*:.。. .。.:*・\ (^O^)/☆゚・*:.。. .。.:*・☆

相談をもみ消された話

かんたんに経緯を書いておきます。

ご参考までに……。(哀)

私は複合商業施設の相談窓口とコンタクトをとり、ハラスメントの内容を報告しました。

けっこうすがるような気持ちで連絡したんですけどね。

ところがハラスメント責任者だという窓口担当(肩書は総務課長)の女性は、怒気をふくんだ声で私に詰め寄りました。

「あなた何がしたいの!?」

「私(窓口担当者)はどうすればいいの!?」

「私(窓口担当者)はこの報告を誰に見せればいいの!?」

「私(窓口担当者)はどういう流れでこれを処理すればいいの!?」

「私(窓口担当者)はどういう改善をすればいいの!?」

ええーーーーーーーっ??!!!

ハラスメントで瀕死の相談者に、窓口担当者がすべての解決策を委ねてくるんですか?

しかも逆ギレ?? ちょっと意味がわからないです……。

フローを整えて、被害者をケアして、解決に導くのが窓口担当者の仕事なんじゃないでしょうか。こっちはもう、ハラスメントのストレスでぶっ倒れそうなんですけど!

しかたがないので、私はハラスメント担当者の要望に沿うように諸々調べ(セルフサービス?)、可能な限り指示を出し(上司?)、以降の応対については企業内のフローに沿った手続きをするようお願いしました。(顧問社労士?)

誰に見せればよいか聞かれたので、自社でもない商業施設の管理職リストまで作りましたよ。

そして、「とりあえず〇月×日までに、一度は進捗報告のメールをください」 と希望を伝えました。

その後、いっさい連絡はなし。

結局、私の相談をどうしたのか、なにか調査をしたのか、加害者にヒアリングしたのか、上長に知らせたのか、だれが報告書を読んだのか、フィードバックは一切なし。

これが天下の〇〇〇〇〇のハラスメント窓口対応かと、正直あぜんとしてしまいました。

これは後々に聞いた話ですが、実際のところ、ハラスメント担当者は自分の業務と並行して、やりたくもないポストを引き受けているケースが多いそうです。そのため、ただでさえ多忙なのに、めんどうなハラスメント相談を持ってこられると迷惑 なんですって。

これってよくある、いわゆる「本音」らしいです。

窓口があるからといって、適切に機能しているとは限らない。

無駄に傷つかないためにも、これから相談される方はその事実を胸に刻んでおかれることをおすすめします。

■2|ハラスメント相談は各都道府県労働局に

さて、こういうこともあるので、ハラスメントは水際でとめるのではなく、最初から公的機関に相談するのもひとつの手です。

自社の窓口が信用できそうなら、並行して相談するのもいいでしょう。

ハラスメント関係の相談窓口は、各都道府県労働局の雇用環境・均等部です。ここでは東京労働局のURLをのせておきます。

「ハラスメントの相談をしたい」と電話すれば、面接の日程を予約できます。

私の場合は、商業施設の窓口がファーストコンタクトだったので、すこし時間が経過してからの相談になりましたが、労働局では二名ひと組の担当者がつき、ていねいにヒヤリングしてくれました。

ちなみに複合商業施設のずさんな窓口対応を伝えたところ、東京労働局から是正のための行政指導が入りました。

きっと今は適切に機能しているはずです。(…と、思いたい)

■3|時代はシェアリング? 会社 ⇔ 会社 でハラスメントトラブルもシェア!

複合商業施設のケースのように、ハラスメントトラブルが自社、他社、複数社にまたがる場合、各種窓口で対応の違いが起こり得ます。

そこでなんと、トラブルは企業間でシェアリングして解決するよう、法律が変わっていました。

ちょっと見てみます。

前記事Vol.6の目次「②省庁の公式ホームページからサイト内検索」で、紹介した画面を再掲します。

ちいさいのですこし大きくします。

この画面に改正の概要というのがひとつありますよね。

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

「改正の概要」

PDF:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等 の一部を改正する法律(令和元年6月5日公布)の概要[PDF形式:820KB][819KB]

これをクリックしてみると…

わかりやすくまとめた情報が出てきました。

そのなかに、ハラスメント対策の強化について、法律が改正されたという情報も載っていました。貼っておきます。

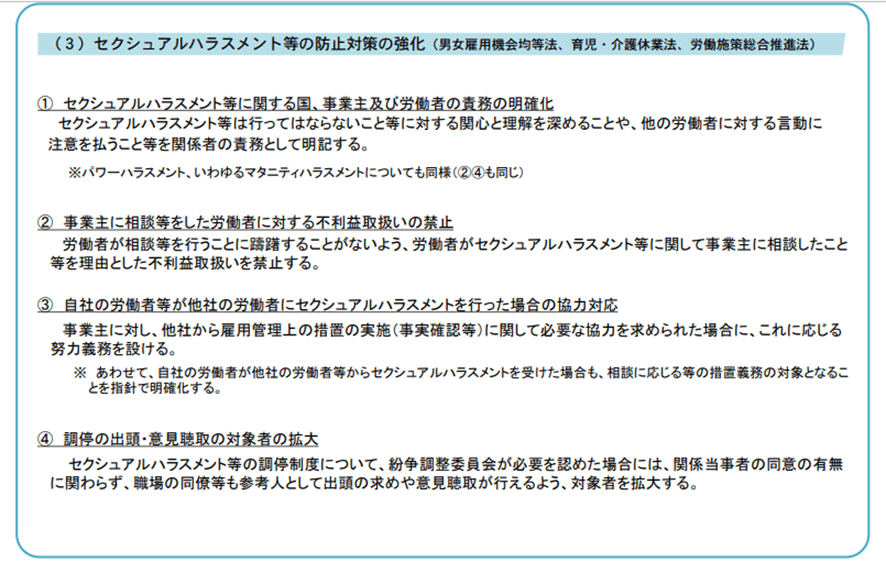

注目すべきはPDF4頁(3)セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化(男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労総施策総合推進法)の③です。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

③ 自社の労働者が他社の労働者にセクシュアルハラスメントを行った場合の協力対応

事業主に対し、他社から雇用管理上の措置の実施(事実確認等)に関して必要な協力を求められた場合に、これに応じる努力義務を設ける。

このように、異なる企業間でハラスメントについて相互協力するよう法律が改正されていたのです。

なぜでしょう?

おそらく私が経験したように、立場の強い会社が、立場の弱い会社のハラスメント被害の訴えに協力しない、あるいはもみ消すという事案が複数寄せられたのではないでしょうか。

だからこそ、法律が改正されたのだと推測します。

しかし改正されたとはいえ、現状このトラブルシェアリングは、すべてのハラスメントが対象ではありません。義務も努力義務にとどまっています。

・現在はセクシュアルハラスメントのみが対象

・現在は措置義務(絶対やれ!)ではなく努力義務(なるべくやってね)

しかし、ひとたび定めた法律はその対象も拡大していきますし、義務についても段階的に強化されていくものです。パワハラやその他ハラスメントについても、将来的には拡充されるはずです。

私が商業施設の窓口に相談した当時、まだ男女雇用機会均等法は改正前でした。私の相談内容は「ハラスメント」というくくりで見ると、セクハラも含まれるMIX型といってよいものでしたので、この改正も今なら適用されるでしょう。

私は自分の被害を通して法律のエアポケットを知り、リアルタイムで、穴のある法律が、実態に即した法律へと改正される変化を目にしたわけです。

一般人の不都合が解消されるべく、法律は前進しているようです。

政治不信の世の中ではありますが、少しずつよい社会へと変化している。そう信じたいですよね。

しかしその情報は、自分からつかみにいかないと勝手に降ってはこないようです。 ですから旬の情報を入手するべく、自ら検索するクセをつけなければいけないな、と。

私は己の無知により痛い目をみたので、これらは自分自身への戒めとして書いています。

「良い人生とは良い検索だ」(by アキハバラ@DEEP)

ですね!

-------------------------------------------------------------------

最後までお読みいただきありがとうございました。