生きること、学ぶこと

ICEアプローチが今なぜ求められるのか?

〜カナダで生まれて日本で育ったアクティブラーニング〜

7章 ICEは教育の本質にどう関わっていくか?

教育とは何か?

教育とは何か?難しい問題である。しかし重要な問いである、日本の教育は戦後教育での取違いに端を発して以来、否、明治以来と言っても良いかもしれないが、混乱の中で試行錯誤が繰り返されてきた。未だ混乱は続いている。

鶴見俊輔による教育の再定義がある。

「教師が社会の中核をなす政治家、官僚、企業経営者たちと同じ言葉でしか語れなくなるように追い詰められている。また親もそうなっていないか。教育の始まりは母親との対話からである。決まった答えを出すのが学問と考えて入学する大学生にそれを打ち砕いて、大学とは自分で問題を作るところであると教える大学はどれだけあるのか?

家庭と社会での教育ついて:「柏戸夫婦:あなたは私から学んだものはあるか? ない。(妻の母は力士の妻。夫が親方になったら稽古場などへ決して出てはいけない。気配で全てを配慮するようにと話す。夫は裕福に育ったのでその気遣いはわからない」。

進歩について:科学と技術の進歩はあるがそれをどのように応用するかは別問題である。私的な信念を軽く見ないで、教育の倫理、政治の領域から追い出さないことが重要である。」

教育の定義であるが、それぞれの文化の中で生き方や死に方を教えるもの、また学ぶものではないだろうか。人は生きている限り、親問題を捨てない。<今をどう生きるのか>満6歳からこの問題は死ぬまで続く。どうして学校に行くのか。この問題に答えがないまま、自分で問いをつくることを忘れてしまう。教師に聞いてみよう。親問題を誰が作ったのか?親問題の答えは自分しか知らない。と同時に答えはいくつもあるだろう。

主体的な生き方ということは哲学的な思考について学んだ上での人生設計であり、学びの方向である。この視点が日本では決定的にかけている。そこで主体的、主体性が本来的に持つものを、原点に戻って考える必要がある。欧米では文系・理系の区別なく哲学教育に多くの時間を使うが、国が哲学教育をどのように位置付けているか良い例がある。フランス公教育相アナトール・ドゥ・モンズィの「哲学教育にかんする指導要領」に書かれていることである。

「青少年のうちに、後年みずから判断をくだしうる気概を涵養すべく、その内省的能力を育成せねばならない。ゆえに、思考と行動にかかわる問題の総体について、同時代の社会および人類のなかへの真の同化をうながす見識をあたえねばならない。一方で、年若く柔軟な精神のうちに、まったき自由を担保し、社会全般にわたる諸問題について批判的な判断力を身につけさせ、他方まっとうな社会人たるべく義務と遵法をも養わねばならない。両方は必ずしも自明ではない。生徒はひたすら作文の執筆を通してこのことを訓練する。」

スピノザは、自然神を出発点として、自然の摂理を全て説明できると考えた。そこから自分を自由にする自己解放の道を哲学によって思考した。スピノザは思索することが慰めとなるということから哲学に入っていく。

協同学習にこそ真正な学びがあると考えて理論と実践を積み重ねてきた佐藤学は40年ぶりにデジタル社会に向き合う新しい学習目標と方法について書き直す。

「ベルリンの壁の崩壊以降、今日のウクライナ戦争やパレスチナ戦争までの世界情勢の急激な変化の中で、教育は平和と民主主義を学び直すことが大きな目標となっている。社会が知識情報産業へ移行して学校では生涯学習の基盤としての基礎教養の形成がますます大切になっている。グローバリゼーションがネーションと産業主義社会の基盤をつき崩したことで、新たに多文化共存や格差リスク社会の学びや市民性の教育が必要である。」

(佐藤学「新版 学校を改革する」)

公教育の歴史は200年前に過ぎない。戦争を繰り返えす社会で、ヘーゲルは、教育は自由の相互承認する力を育てるためにあると述べる。個人のためにも、社会のためにも。自由及び自由の相互承認の実質化が目的である。アマルティア・センは、「ケイパビリティ・アプローチ」による機会の均等であるべきであると教育の平等を多様的に考える。

学力とは学び続ける力である。しかし、社会が個人に学び続けることを強要するとしたら、それは違う。生きるということは主体的にトラバーユを続けることであり、決して受け身ではない。

教育でイノベーションを起こすことは、日本では学習指導要領を基本として、学校制度から教育方法までの現在の相互依存的なアーキテクチャーを再構築することであり、教育DXだけで簡単にできるものではない。教育は何よりタフなのである。ゴールがないと言っても良い。しかも現場で行われる葛藤であり、個人で、また教師や仲間との間で行われる葛藤である。教育でのイノベーションは、何か形のあるものではなく、人としての学びの継続を保証するということなのかもしれない。

教育について記憶したい言葉がある。

“What you really need is a commitment to this work because it can be tough, it can be depressing at times. But it can also be extremely rewarding. I think what’s very important is to have a dream and to hold onto your dream, and to do something to make that dream become a reality. “

(アムネスティインターナショナル7代事務局長アイリーン・カーン)

宇沢弘文の日本の教育に関する指摘がある。「日本の学校教育の根底には反倫理的、非人間的な受験システムを作った現在の学校教育制度ならびにそれを作るようにした社会経済システムに問題がある。共通入試という記憶力テストという非人間的な尺度による評価で、人生にとって一番大切なものを(心)見失ってしまう体系の中に教育を閉じ込めてしまった。大学も機能していない。人間形成の場としてのリベラルアーツはなく、研究のための大学院も不十分である。倫理的規範は形成できずにここから生まれた人人が形成する社会経済の中心をなすべきコアがバラバラになっている。戦後70年を非人間的、抑圧的な教育が作ってきた社会的弊害は今危機的な状況にある。教育とは、人間が人間として生きていくということを最も鮮明に表す行為です。一人の子供について、その先天的、歴史的、社会的条件の枠を超えて知的、精神的、身体的、芸術的な活動の面で進歩と発展を可能にするのが教育であり、デューイにその原点がある。」

「教育の本来の大事な目的は、一人ひとりの持っている個性的な能力や資質を育てていくということです。共感=sympathyという概念を中心に人間が人間らしく生きていくのは、喜び、悲しみという人間的な感情を自由に表現して、しかもそれをお互いに分かち合い、理解し合うことができることで、力を合せていろいろな問題を解決していくことだと思います。」(宇沢弘文)

持続する志こそが、学ぶものの批判的な見方を培っていくものであり、鶴見俊輔も自ら問いを作り続けることが人としての生き方であると言う。「自分で問題をつくることなく過ぎると、問題は与えられるものその答えは教師が知っているものという習慣がついてしまう、否錯覚してしまう。」

(鶴見俊輔「不定形の思想」)

他者性をスタートとする主体的学びを想像力が鍛える?

他者性とは何か?

マサオ・ミヨシは「As We Saw」の中で万延元年の遣米使節をアイロニックに読み取る。これは彼が若くして米国に移住し、世界の周辺である日本で学んだ世界観と中心の米国に入り込んで身につけた両具性により彼我の差を知ってしまったことから、「彼ら」と「我ら」の視点とは何かを内面化して考えたものである。他者性がある学びのプロセスの原点でもある。

ゴットフリート・ベンはドイツの大衆とともにあった。ドイツの精神はヘーゲルが歴史を説明し、ニーチェがそれを否定した。ハイデガーやヤスパースを学ぶ必要がある。亡命しなかったものとしてベンを読む必要がある。「自我から出発するか、他者から出発するか。合理的思考の範囲の問題ではなく、偶然のまたは運命のまたは不合理の体験の問題である。」全てが私とは何かと言う問いから始まった。

デカルト、ニーチェ、ハイデガー、ヤスパース、サルトル、カミユも自我の統一、人格の持続、つまり実存であり不条理であり、虚無である。ベンには初めから他者は存在しなかった。誤りと正しさとの結果が自己に収束する世界である。しかし、行為の行われる場所が社会であるとき、結果は他者に及ぶ。アウシュビッツも私の問題として考えることしかない。だから学びには他者性が存在する。

本当に他者のことを考えている人はわざわざ○○のためとは言わない。親は決して子供のためとは言わない。もしそういう言説があった場合は、だから疑う。(フーコー)

20世紀の多くの流血は対立から生じているのはなぜかと考えると、最後はそれでは「君は誰なのか?」「自分は何者か?」という問いに至る。(So whatの問い)“ひたすら”の願いを感じるとき、「彼ら」「我ら」の壁が崩れ落ちる可能性を感じるのである。(柞磨)

自分たちの世界を外からだけでなく内からも見る二重のヴィジョンがある。自己と他者に関する私たちの感覚。内側を再創造し続ける。」イエイツ「レダと白鳥」「学童たちに囲まれて」イエイツの詩作法は遠い歴史的な時機にまず焦点を定め、それから同時代の事象をつぎつぎとそこに付加してゆきついには新しく、しかし予想外のものであることも多いような感性の構造を創出する。」

<空気中を漂う狂暴な血によってこれほど不意にさらされこれほど制圧されて彼女【レダ】は彼【ゼウス】の力とともに彼の知識も身につけただろうか冷淡な嘴が彼女をくずおれさせてくれる前に。>

(エドワード・サイード「After the Last Sky パレスチナとは何か?」)

サイードはほとんどプルースト的な方法で、私的に結晶化して記憶を喚起され、パレスチナ人の内側と外側を行き来し、歴史的分析を行う。そののち、疎外されて一つの回想録で詳細に語るのである。

知ることを自覚している人たちのある意味の恐ろしさ」について考える。知識、ある意味での真実、の持つ残虐性に向き合う覚悟のようなものが必要となる。レヴィストロースは「都市と野生の思考」の中で人間はどこへ行こうとしているのか、という根源的な問いを哲学的にではなく、家事的(主婦が日々食事をつくるように)考えることが大切ではないかと言う。つまり人間世界は遠大な無意識と不条理でできているのであり、現代社会はどんどんリアリティから遠ざかっているのである。

私も学生のころはユマニストの世界に喜びを覚えていました。サイード、スーザンソンタグ、フラナリーオコナー、シモーヌドヴェイユなど。しかし今は行動することを考えることすらも逃避しているのではないかと反省する。ストロ➖スのように徹底的に他者性を追究しなければならない。

(サイード 「パレスチナ人のアイデンティティについて」)

なぜ学びには他者性が必要なのか?

マサオミヨシの「自分は何者か?」という問いこそが目が覚めるような本質的な問いである。自分を囲っている恐れや見栄や損得勘定という壁を切り崩す根源的な問いである。

渡辺一夫は他者の存在について次のように語る。

「ユマニストとはわたしたちが何かをするときでも、なにを考えるときでも、かならず私たちの行為や思考に加味されてほしい態度のように思う。」議論が議論のための議論、相手を負かすための議論に歪んでいた。「それはキリストとなんの関係があるのか」という問いがたった。「それは人間となんの関係があるのか」「それは学問となんの関係があるのか」―――

(エラスムス 「痴愚神礼賛」)

セバスチャン=カステヨン「我々が光明を知ったのちに、このような暗闇にふたたび陥らねばならなくなったことを、後世の人々は理解できないだろう。」→渡辺一夫は「いや、われわれにもわかる。われわれも大同小異なことをし続けているのだから。」と言わなくてはならない。

モンテーニュ(エセー第三巻十章)「人々は自らの確信や判断が真実のために役に立つのではなく、数々の原理の作るものに役立てば良いと望んでいる。私はむしろ、反対の極端の方へ落ちかねない。それほど、私は、自分の願望に引き込まれるのを恐れている。その上、私は自分の願うことに対して少々敏感に警戒する。」

新大陸の発見とモンテーニュ:モンテーニュはアメリカ大陸の発見の意味をわかっていた。ルネサンス期の発見や発明;地動説と新大陸の発見キリスト教の方が米国のネイティブよりも野蛮であることがいくつもの報告でわかった。」

メルロ=ポンティは対話者としての他者を前提とすることなしには、何も思考し得ない、語り得ないと言う。私と他者との共存が必要であり、私は二重性を持つ存在となる。幼児が母親に見つめられることによって安心して初めて本当の私になる。これに対して、Eレヴィナスは、自分からの呼びかけではなく、常に他者からのそれが先行している。他者が呼びかけるから、それに反応する。他者の存在は同一性よりも根源的な自同性である。「人は自分が大切なので自分の思いを主張すると知らない間に他者を傷つけると考える。私とは異なる他者を尊重することで自分も尊重される。自分と非対称の他者がいるから成り立つ。」(E・レヴィナス「存在の彼方へ」)

ヴィトゲンシュタインは「自分の主張の前に相手の主張を正しく聞くことから言語ゲームは始まる。他者を学ぶことで自分は成長する。学びのスタートは他者を認識することであると言う。(ヴィトゲンシュタイン「哲学探求」)

又、アドルノの非同一性の認識(異質なものがあって社会は成り立つ)や「人間は他者の喜び、悲しみと言う人間的な感情を表現して、お互いに分かち合い、理解しあることができることで、力を合わせていろいろな問題を解決していく」 (アドルノ「哲学のアクチュアリティ」)

「「他者性」という言葉で表す「異質なもの、拮抗する概念、不条理」は一見生きることを困難にする要素に思えるが、自分の可能性を拓くものとして働く重要なものであり、それが学びを豊かにする。他者とかかわり合うという関係性における価値判断を求める。(学びは)、共感や葛藤の中で行われ、矛盾を乗り越えた意思決定となることが多い。そのプロセスを経て「状況とかかわる力」が育ち、アイデンティティが成長し、人として成熟する。異質なもの、矛盾や相反する価値観で構成された中で、葛藤に導かれ成長し、真の強さを獲得するものである。大切なことは、学びの主体として学習の対象となる物事に関わっていることです。すなわち自我関与です。どうしたら自我関与の高い学びが実現できるのか。それが問いを立てることです。「君は誰なのか?」という問いを自分自身に投げかけて、ひたすらの願いを感じるとき、「彼ら」と「我ら」の障壁が遂に崩れ落ちる可能性がはじめて感じられ、生存への希望がはじめてほのかに見えだすのではないだろうか、というマサオミヨシのことばは、自我を囲っている、恐れや見栄や損得勘定などといった壁を切り崩す根源的な問いだと思います。自分の生き方を問う、心に突き刺さる問いです。ランボーの「敵」という詩にある、洪水がいろいろなものを流し去った後に、ただ一つ残る果実。それが本質で、それが人と人をつなぐ希望だと思います。」

(柞磨「ICEモデルで拓く主体的な学び: 成長を促すフレームワークの実践」)

メタ認知を学習プロセスの中で能動的に関与させながら学習するために、西欧は哲学を基礎に置く。「ドイツ・フランス共通歴史教科書」(ペーター・ガイス「ドイツ・フランス共通歴史教科書)を読むと例えば次のような問いが並ぶ。「様々な自由主義運動や民族運動は政治的な共同決定権の実現に対してどのような意味を持ったか?ドイツの国民はこの独裁制の確立と維持にあたってどのように関わったのだろうか?」ユダヤ人の迫害はドイツ社会の大部分の人々の受容と協力なしには不可能であったことを学ぶ。

こうした教育の原点について現在の教育DXは語り得ていない。そこが不足している。文科省の主体的学びの定義は、課題依存と事項調整の後の学びの方法として人生設計に触れている。哲学的学びからスタートする西欧社会とは逆である。日本の教育行政の基本的な問題ではないかと考える。メタ認知を学習プロセスの中で能動的に関与させながら学習ができることが何より重要である。

現在のDXは人を育てるという本来の教育目標まで結びつくプロセスが明瞭ではない。典型的なのは、幼児のプログラミング教育、小学校のGIGAによるデータ駆動型教育、高校の情報系強化、大学の理数系学生の増員など、デジタルに強い人材育成を図っていることがこれまで推進している学修者中心の教育にどのように結びついていくのかを考える必要がある。教育のトランスフォーメーションの未来図の原点は少子化のなかで教育環境を充実したものとしていくことである。自らの学びを主体的に構築していくメタ学習者を育てることである。

(ゲーリー「なぜ「主体的学び」がメタ学習者を育てるのか」)

自らの学びを主体的に行うことを、日常性の中で考える。生きることでの文脈で「主体的」とは何か?を考える。私たちは皆生きている中で何か決断している。つまり全ての人は主体的に生きている、と言える。

私たちの日常とはレトリカルな生き方をしている。人は皆多かれ少なかれ咄嗟にレトリカルな判断をしている。その環境とは、(genre)/自分の置かれている立場は(rhetor)/他者は誰(audience)/今何をしなければならないか(purpose)/動機は何かの5つのことを考えていると思う。自らの主張の正当性の根拠(reason=理性(TOK(知の理論)では理性と訳す。それを保証するための理由という意味も持つ)を必ず示す。そして相手の反論をしっかり聞く。その上で、改めて主張の統合や修正などを行う。

(Brian Jackson” Mindful Writing” Macmillan Learning)

「しかし、この文脈での主体は果たして自明の存在であるのか。自らが存在するために考えるだけでは不十分ではないかという疑問が生じる。主体そのものについて語るよりも、主体化の構成要素を考える必要がある。個人と対象の主観性の関係である。」

(グレゴリー・ベイトソン「精神のエコロジーにむかって」)

これに対して、サルトルは人間として生まれたことが果たすべき責務を自覚した時に初めて、主体性が生まれるという自らの生き方の決意をする。「人が生存し続けるものとすれば、それは単に生まれてきたからという理由からそうなるのではなく、その生命を存続せしめる決意を立てるがゆえに存続し得られる。」

(ジャン=ポール・サルトル「存在と無」)(サルトル、渡辺一夫訳)

「人は最初に実存する、と考えた。本質はそのあとで、自分でつくるものである。人は自らつくるところのもの以外の何ものでもない。そして、そこからみずから主体的に生きる、という「主体性」の概念が出てくる。みずからつくるとは、言い換えると未来に向けて自分を投げ出すこと。これを「投企」することと名づける。主体性+投企から選択する自由が生まれる。さらには自己の責任、不安、孤独が生まれる。サルトルのヒューマニズムは「人間は人間自身の中に閉ざされていると考えるのではなく、「投企」と言う乗り越えと人間的な主体性を結合させてものである。」自由とは何か?自由はいかに自己を実現していくか。「投企」の行動の中に希望が生まれる。

(サルトル)

主体的な意志の創発を魂の働きと考えるブレンターノとシュタイナーの見方がある。

「人間の全ての学びは表象というイメージの認識に過ぎない。受験勉強は全て表象の学習である。表象と実際の判断とは別である。魂が受け身の態度をとる時にのみ表象は現れる。判断とは自分の表象したものを承認、否認する行為である。意思の変革により、魂が現実との関係づけで能動的になった時に判断がなされる。能動的なイメージの構築ができる。表象はもともと受け身で得たものであるから、それを時間的、空間的世界の中から、自分を超越させるために受け身を打破する必要がある。現代社会はたくさんの表象をもっている人間を頭がいいとしてしまうが、それは決して主体的存在ではない。」

(高橋巌「シュタイナーの哲学入門」)

ランボー「敵」に洪水が流し去った後にただ一つ残った果実。それが人と人をつなぐ希望であった。貢献度、自尊感情、感謝、慈愛などは「幸せ」と切り離せないものが日本の教育では対象とされていないのである。(柞磨)BYUで学ぶことの第一義はこの「幸せ」を求めるものであると感じた。

学びには他者性がある」という問題提起については、柄谷行人の「探求I,II」を読んで異次元の世界にジャンプすることの意味を考えたときである。柄谷はマルクスやヘーゲルの「命がけの飛躍」の研究依頼この問題を追究してきた。

(柄谷行人「世界史の実験」他)

またバフチンの「小説のことば」から「自分のことばで語ることは他者のことばを二声的に語ることである」にも詳しい。言い換えれば「権威的なことば(宗教、世辞、道徳のことばや父親や大人や教師のことば)は意識にとっては内的説得力をすでに失っている。」不活性のことばである。(ここに教師はことばの使い方に注意が必要であるという理由もある。

柄谷行人の考える他者性である。

教えると教わるは、決して対象ではない。むしろ非対称である。他者性という言葉で語られるものです。それは相手をコントロールできないからです。にもかかわらず、教師は生徒をコントロールしようとする。 教師は十分な準備をして教室に向かう。そして予期しないことが起きると困惑する。全ての教師が経験する。予期しない質問や事態が起きるというのが社会の現実です。つまり本当の学びは予期しないことが起きてこそ行われるのです。教室で教師の教え込みを防ぐには、「他者性」を活かすことです。生徒は他者ですからコントロールできません。だから対話的な学びを増やします。生徒中心の授業です。そのための授業設計は必要です。

それが、ゲーリーも推奨するバックワードデザインです。アウトプットの地点から逆設計して入力を決める。何を気づかせたいか?見出させたいか?学びの対象とどう出会ってほしいか?生きていく力になっているか?こういうものの枠組みを作ったり、理想型のモデルを話したりしないで、学ぶ人間それぞれが選択子を作り出していくのが、「他者性」を活かした学びのデザインです。ICEの(E)からの学びです。柞磨はPre-ExtensionsとSuper-Extensionsと命名した。

自我から出発するか又は他人・社会から出発<柞磨先生の言う他者性の存在するかは、合理的思考の範囲の問題ではない。自我からスタートすると誤りと正しさとの結果が当人の問題としてのみで終わってしまう。アウシュビッツを「私」の問題として考えるとき、他者が存在する。

(加藤周一)

主体的学びを改めて定義する?

ここで、改めて主体的学びを定義したい。

加藤周一や鶴見俊輔の定義がある。「一人ひとりが、これが問題だというものを持っていて、ただ教師が教えてくれるものやそこにあるものを学ぶのではなく、個人が自分自身で問題を考えて学ぶのが本当の主体的な学びであろう。」「「地球規模の問題がわかって、そこから見て話すことができるようになる」ということではないか。」

主体的な学びは、確かに、学ぶ動機や対象を自らの内に見出している時におとずれるものである。これに加えて、自らの存在を自覚したとき、他者に対する眼差しを豊かにして自らに「労作(トラバーユ)」を課すことを新たに加えたい。この「トラバーユ」は想像力によって作られるものである。

ノースロップフライの鍛えられた想像力を持った方向で学びは積み重ねられるという考えがある。「” Knowledge of literature can’t grow without the knowledge of allegory, allusion, simile, metaphor” 西欧の子供たちは、学びのスタートに聖書や神話を徹底して学ぶ。ブレイク、ダンテ、エリオット、ジョイス、イエーツに共通しているのは想像力で物語ることだ。」

(ノースロップ・フライ「教養のための想像力」)

想像力の世界は現実の歪められた世界よりもずっと重要であり、人間の、そして社会の真実の姿を表している。だから鍛えられた想像力を持つことが既に主体的なものの本質が存在することになる。そこには、自分に全ての責任があるという無自覚の倫理や思考が内在的に存在している。何を「トラバーユ」するかがなければ主体的な学びは存在しない。

想像力はなぜ必要か。アリストテレスの言う想像力は全ての知識の基礎であるということは正しいように思うが---。脳は絶えず色々なものを、パターンを、概念に統合している。Perceptionは事実、思考、感情を選び、まとめ解釈し、体験する本質的な詩的行為であると考えるダーヴィンは、想像力は意志とは無関係に過去のイメージとアイデアを統合して新しい結果を生むものと言う。

ブレイクは想像力によって時間の経過とともに豊かになる。主観と客観が橋渡しされ、世界の内部の活力とその相互接続する外部を知覚する。(愚者は賢い人が見るのと同じ気は見ない)シェイクスピアのように、他者の想像を通して世界を想像できる人もいる。だから他者を知ることが大切です。想像力のない世界は一体どうなるのか。

((David Brooks「Why we need to imagine?」)

Brooksは、想像力は現実を認識し、他の現実を試し、可能な未来を予測し、他の視点を体験するもの。だから学校で、この本質的な能力を何よりも優先して学ばなくてはならないと強く主張します。

大江健三郎は鍛えられた想像力を持って四国の森を拠点に物語る。不条理は他者として現れ、私達は惑い、葛藤の中ではじめて生きることの意味を問う、そしてその問いを高めていくことができる。「個人的な体験」以後は生きのびる人間の意味を言葉に変え問うことに精魂を傾けてきた。祈り=救済に至る心因的葛藤とヨナを呼び起こす「滅亡」の想像力の昂進は作家の内部で重層し、「全的滅亡」による神の降罰を現出し、そこに人類の和解を提示すべく、自己の全身全霊をジャンプさせた。こうして自分の中心を作っていく。H.オーデンは「作家は一人で狂気に立ち向かう自由を与えられている。いかにして自由から自己幽閉へ、自由から狂気へ向かえるのか。狂気とはもう一つの狂気と交流し、もうひとつの正気と交換しつつ、生成しゆくものである。」

私たちはこれからどのような世界を想像すべきか、データ社会が民主主義の崩壊危機に及び、パンデミックの予測できない自然問題が起きるなど、私たち人間は偶然で不確実なものの中で生き延びていく必要に迫られる。わたしたちに残されているものはただ「想像力」である。だから想像力を鍛える学問が必要になってくる。

(大江健三郎)

戦後学校制度に関する様々な問い?

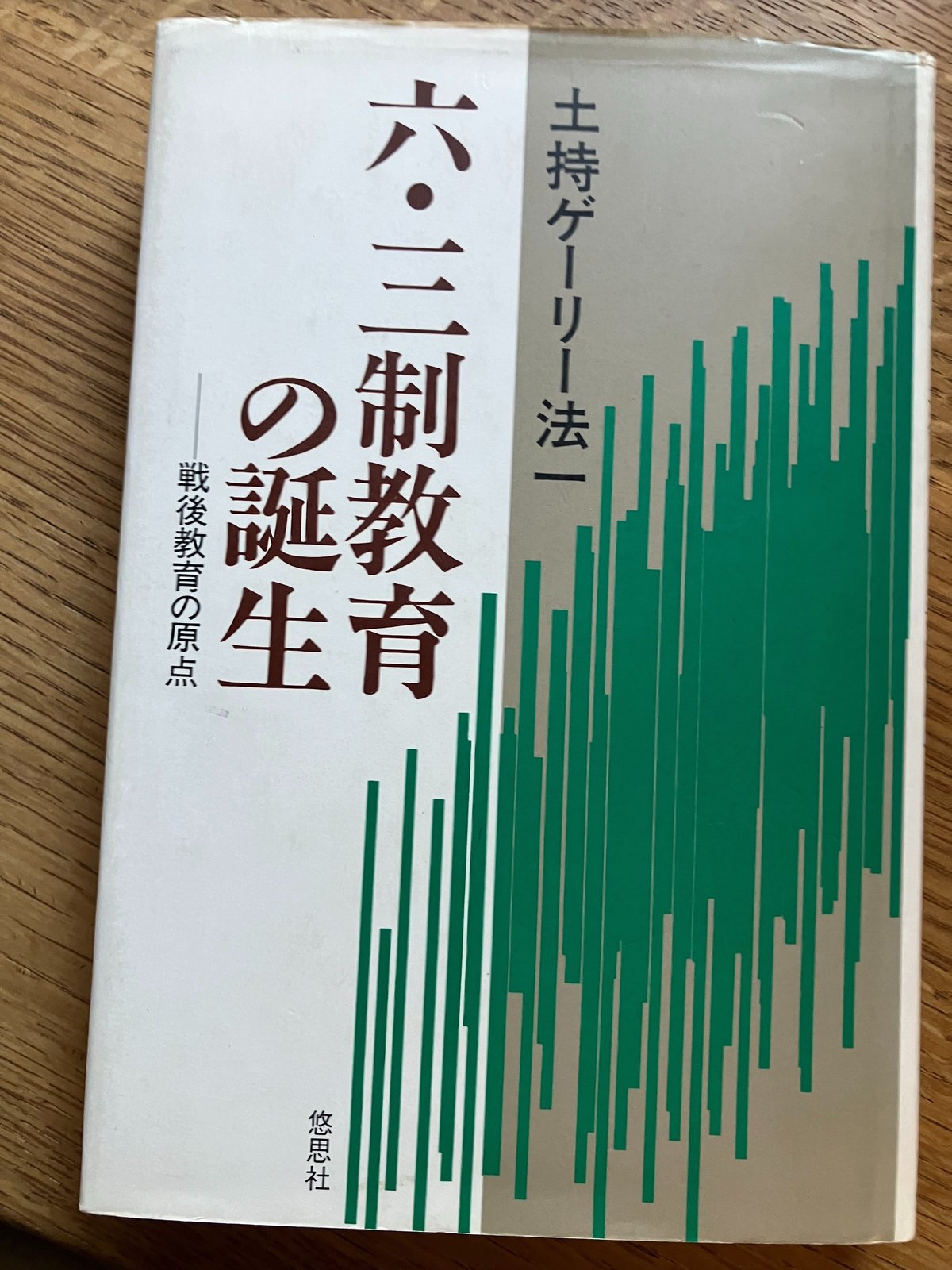

戦後の米国教育使節団と南原繁(南原繁「南原繁著作集<第7巻>文化と国家」)ら日本の教育リーダーらの交渉による戦後教育制度設立の歴史(*土持法一「六・三制教育の誕生―戦後教育の原点」)を学ぶと、戦後教育史の中に今日的な教育課題の全てが存在しているのがわかる。

政治的、行政的な歪んだ発言を聞いて事実の把握を見失えば未来の教育への改革の道筋も誤ることになる。

「今、「この瞬間に求められる授業」から「上級学校をうけるときに問われるかもしれない問いに応えるための学習」になってしまった。日本の学びの遺産は素読、読書、会話、聴講<17世紀―19世紀の江戸時代>それが20世紀になって欧米の学校システムが導入されて<成績評価>がはいった学びとなってしまった。」

(寺﨑昌男「映像対談シリーズ<寺﨑昌男先生&ゲーリーの対談ー『輝く未来を生きる人たちへのメッセージ~大学教育研究を通して~』)

素晴らしい洞察である。デューイの本来的な教育の目的は一人ひとりの持っている個性を育てていくことであり、これをDevelopmentと言う。何かの役に立つための価値化ではなくアイデンティを確かめていく学びを取り戻さなくてはならない。

*土持法一「六・三制教育の誕生―戦後教育の原点」(解説)

戦後の六・三制教育は、中曽根教育臨調を止らせた程の政治的・社会的事件になった重要な問題である。現在も教育行政に尾を引いている。

六・三・x・三・x・四・x・社会の問題をどう解決するか?三・x・三は中高一貫(私学)という流れで良いのか?(米国ではどうか)三・x・四を高大接続の問題としてではなく、大学の問題として捉えるのは出口保証への転換で可能となるか?四・x・社会について、社会や企業しか解決できないか?

今まで「教育パラダイム」から「学習パラダイム」への転換は、そのことを当たり前のように思ってきたが、振り返って見ると戦後教育パラダイムで学んできた人で今日の社会(世界)が築かれている。なぜそれが必要であったのかについて考えてみる必要がある。

米国教育使節団の真意と誤解

「戦後日本の大学の近未来」(ゲーリー)からストッダート団長/民間情報教育局マーク・オア課長の「勧告」(マッカーサーの声明は圧力)の真意と日本側の誤解について引用する。

ストッダートの真意は、「政府に盲目的になるのでなく、批判的な精神が持てる市民を育ててほしい」と言うことにある。米国教育使節団27名の真意(報告書を読み解く)

(1)ポツダム宣言の「民主化傾向復活」(GHQの押し付けでなく、日本側の忖度)

(2)最大の希望は子供たちにある(子供の能力を引き出すより、教師が教えこむ)

(3)画一性を好まない(大学入試のためのテストで評価する教育)

(4)教師も教育行政官も自由たれ(学習指導要領で教師を縛ってしまう)(5)自由主義は、どのくらい禁じるかでなく、どのくらい許されるかを見つける

(6)自由主義は人間の解放された力を多様性の中で発揮するもの(シティズンシップ)

そもそも米国では1960〜70年初めに大学の大衆化が進む。女性や多様な階層の人が学ぶようになると、伝統的な講義では授業に惹き付けることの限界が出てくる。つまり混乱してくる。さらには、教員の役割分化の進捗、すなわち研究者と教育者への組織的な優位評価がより深刻化する。

歴史を見ると、1970年代にF Dが始まる。1975年にP O Dネットワーク設立する。

1983年に米国政府の「危機に立つ国家」レポートが出る。(学習への関与レポートでアクティブラーニングという言葉が使われる)1991年にジム・アイソン他がアクティブラーングを初めて定義する。1995年にジョン・タグとロバート・バーが「学習パラダイム」を提唱する。

日本の1960年代の大学紛争はベトナム反戦、羽田闘争、成田三里塚闘争、横須賀原船寄港、日大・東大闘争などから大学の治外法権などの政治問題でしたが、教育に振り返れば、大教室での講義とゼミという固定的な形での授業が主流であり、これに対する学生の反発がありました。しかし、大学の進学率はまだ10%台であり、一つの社会現象としてしか大学の教育問題としては取り上げられなかったのではないか?

日本の大学の大衆化(全入時代)は、20年後の1990年代以降である。つまり、1990年から今日までの30年間の社会の変化が「教育パラダイム」では対応できなくなった、という考え方で良いのか。大学数が1970年の400から現在は2倍の800になっている。米国における大学の大衆化同様、多様な学生が学ぶ時代になってきた。

ゲーリーの重要な指摘は、「学力の低下」と捉えるから間違いが起きる。「学力の多様化」と考えるべきで、大学にも社会にも対応する戦略が生まれるためにも。

社会が変わり、大学の目標も変わった。複眼的な思考、コミュニケーション能力、批判能力、協同する力―――――最も重要なことは、学び方を学ぶ方法を身につけること=メタ認識的なスキルの習得である。ディー・フィンクは、1995年ごろより教育から学習へのパラダイム転換が起こってきたという。(大学レベルで、また大学認証評価機構のレベルで)タグはchangeの中でパラダイム転換について、大学は変わらなければならないが十分ではないと述べている。時代は大きく変わった。これは教育の過去の成功に起因するとは言え、今の学生を取り巻く環境は全く違うにもかかわらず大学が旧態依然としている。学生のニーズが大きく変わっているにもかかわらず、対応できていない。

5つのバリヤー:組織、情報フィードバックできていない、研究者優遇、財政問題、文化問題中でも重要なのは学生中心のフォードバックがないこと、さらには成績証明が卒業時点だけのものでプロセス全体の評価がない。よいルーブリックがない。

ジョン・タグが語る米国大学の歴史(2012年、米サンディエゴにて)

米国の大学はドイツの大学院モデルからジョンホプキンス大学として設立される。その結果、ハーバードなどの選択科目が導入。これが研究目的の大学となる契機となる。

教員評価も研究成果が中心となり、大学での教育への評価は副次的になる。(評価が難しい。学生による授業評価のみ。リベラルアーツ大学においてさえも研究の評価が優位となる。Ernest L Boyerが「スカラーシップ再考」を提唱し、大学院教育でもScholarship of Teaching and Learning(SOTL)の必要性が認められる。ワイマンも物理学の優秀な博士が学部教育をできるかについて関心を示した。

その後、タグが著書、”Instruction Myth”(翻訳中)を書いて大学の失敗の歴史的考察する。大学の失敗の要因に関する歴史的かつ構造的な分析です。教育と政治の分離の問題、大学の自由市場は競争原理がないこと、学校という仕組みが教育パラダイムで全てが出来上がってきたこと(米国の歴史)、教師の生活(雇用、昇格など)も教育パラダイムで出来上がっている、これを変革するのは教師個人の問題を超えていること。経営者も学習パラダイムが重要だと分かっているが改革できない。なぜできなかったのか?どうしたら良いのか?

リベラルアーツ教育を育てるICEのフレームワーク

学びの本質を伝える言葉にリベラルアーツがある。学ぶことの意味や意義は、単に知識やスキルを習得することなどではなく、学びの主体としてアイデンティティを形成し、生涯にわたってそれを成長させていくことです。教育の基本的な考えは、人の成長を図るものです。その成長とは能力の伸張だけを目指すものではない。学ぶものが、学びを通して他者と作用し合い、価値を作り出し、共有するということが大切です。教育の大事な目的は、一人一人の持っている個性的な能力や資質を育てていくことです。共感=sympathyという概念を中心に人間が人間らしく生きていくのは、喜び、悲しみという人間的な感情を自由に表現して、しかもそれをお互いに分かち合い、理解し合うことができることで、力を合わせていろいろな問題を解決していく。

松井範惇の指摘がある。「そもそも教育が人間を幸福にするというのは大きな間違いではないか。これは教育の本質的な目的ではない。Famineの真の原因は、食料不足、人口が多い、輸送・配分の問題の、これら3つのどれでもない、ということを私はずーと主張してきているのですが、日本では受け入れてくれません。そこで、Entitlement と Capabilityの新しい日本語訳を提唱しました。それらの基盤にリベラルアーツの考えがあります。」「途上国における貧困と配分の不平等が私の関心事である」、と松井は述べる。

(「飢饉の理論」 スティーブン・デブロー)

可能力*を引き出すリベラルアーツ(*可能力=松井範惇の言葉)

「アマルティア・センの「可能力」について考える。日本の偏差値「学力」は完全に間違っている。人間の基本的な能力とは選択肢を増やす「可能力」であると考える。」

(松井範惇「アメリカの教育制度に学ぶ大学入試・授業のリベラルアーツ革命」2021年)

「可能力」を育てるのがリベラルアーツである。それは、「いかに」学ぶかを知り、「問い」を持つことであり、問題を発見する力(問題を解決する力ではない、PBLの課題でもある)、「学び方」と「学ぶ意欲」を学ぶということである。アメリカのリベラルアーツカレッジは、このことを大学全体が理解して、組織的に取り組むのである。

(松井範惇「リベラル教育とアメリカの大学」)

アマルティア・センの「ケイパビリティ・アプローチ」は教育の機会均等議論に終止符を打つ基本的な考え方であり、格差を広げるのでなく、正当な競争と多様化を承認するものである。

リベラル・アーツの根源的な精神について考える。ガンディーが貧困の国民を救済するために生涯を非暴力抵抗に尽くしたことである。センが、不平等や貧困を判断するための空間として、ファンクショニングとケイパビィティを示したことである。ケイパビリティの剥奪という観点から「貧困と飢餓」を分析することは、つまり「リベラルアーツ」の視点を提供して、社会参加や民主主義の分析を可能にする。選択の自由度にこそ価値がある。

(アマルティア・セン「貧困と飢餓」)

リベラルアーツが備わった究極のDXは地球の貧困を救うものでなければならない。

「飢餓は、ある人々が十分な食料を持たない。そこに食料がないということではない。後者は前者の原因でありうるが、可能な諸原因の一つでしかない。人々が自由に、自分のしたいことができ、なりたいものになれ、行きたいところに行ける。----恥じることなく外を歩ける。自分の関わるコミュニティで議論に加わってその決定に参加できる。そして他の人の生の豊さにも貢献し、そういった活動から自尊心を得る。」

(ダニエル・ウィリングハム(バージニア大学))

「それまでのFDAアプローチ(供給サイドの理論)に対して、センは、Entitlement approachを将来の飢餓理論を構築するものとして分析的枠組みを提供した。Entitlementは人が面前の権利と機会のすべてを使って、ある社会で支配しうる代替的な財の組み合わせの集合である。」

現在もアフリカのGGW(グレート・グリーン・ゾーン)、サハラ砂漠南部のサベル地域の飢餓は広がりつつあり、国連の推進する植樹構想も進んでいない。

リベラルアーツが身につくということは?

◆他者性をスタートとしている

人間や社会について究極の問いを持っている、 他者の存在を考えて話を聞くことができる、 他者を自分よりも優先する、 相手の意見を踏まえて自分の意見を言える、 利害関係だけで行動することはない、 未知なるものへの挑戦をする------

◆人間性

歴史や民族に興味が持てる、古典を学ぶ、常に物事を考えている、人としての想像力を鍛えている、 創造的発想に挑戦している、 タテ関係ではなくヨコの関係を作れる、 文化的である、 ウイットに富んでいる、自尊感情・感謝・慈愛など幸せについて考えている、 生涯教育を続けている------

◆論理的かつ倫理的なもの

現代の不条理な社会で生きるためのアイデンティを持っている、 レトリカルシンキングができる、 経済的な価値以外で人生を楽しむことができる、 哲学や理念に基づいた主張ができる、 アクティブラナーである、 鍛えられていない言葉や政治の権威的なことばは使わない-----

◆リーダーシップ

優先順位が決められる、 質問上手である、 状況判断ができる、 瞬時に判断ができる、 話題が豊富である、柔軟が発想ができる、 グローバルな視点で物事が見える、 デジタル社会でD Xの発想ができる、 テーブルスピーチがうまい、 臨機応変な対応ができる、 日本の新しい成長産業を作ることができる、 理系文系両方を俯瞰的に学んでいる-------

◆瞬間のひらめき。Impromptu/ad lib/ without advanced preparation⇒そのためには普段から考えていること。往々にしてアイデア(I)を得ても、それを(C)するまで考え続けないために、価値化できない。自由に考える。物事を根本から疑って考える。

◆優先順位を自分で判断できること。即ち、責任感をもてること。

◆社会人として世界各地の文化コアを学ぶ。その上で自分の世界感(つまり他者性)と人生観(生き方)をつくる。これこそが世界に通じるAuthenticなリーダーを鍛える。

ICEのPre-Extensionsは単なる知識の習得が目標ではなく、自分を変えることにある。リベラルアーツの習得がextensionsへ到達することで同時に鍛錬される。アイデンティティの形成である。

しかし、日本の社会はリベラルアーツから遠いところにあります。

「日本文化の空間は「家」と「村」による境界の、外と内で明瞭に固定されている。内の構造はタテ(家父長制)であり、内側のコミュニケーションは円滑である。一方で、外との交流は拙劣である。そもそもリベラルアーツと反対の精神で生きてきた。外も、遠近で差別化する。親類、隣村、派閥、門閥などは価値体系が分有できるが、遠いと別である。

西洋の文化歴史の形成は人(個人)の意思により決定するが、日本は環境が決める。

過去、未来よりも「いまここに」を中心に物事を考える(現在中心主義)ので時間軸の大きな設計は苦手である。このことから自ずと集団主義が生まれて、外の異質な文化との価値共有を避ける。日本の社会や文化は、いい点、悪い点が複雑に構造化している。」

(「日本文化の時間と空間」加藤周一)

しかし、自分の文化だけに固執していつまでも国際社会に孤立しては生きていけない。私たちは変わらなければならない、と考える。

ICEに内在するリベラルアーツは?

(I)は社会に出るためのすべてスタートである。自分が共感する言葉を求めると、それが時間とともに熟成していく。

(C)は社会での活動哲学の基本を学ぶ。Connectionsができると学びは飛躍する!Connectionsは「見方・考え方」に相当するフェーズです。思考力・判断力・想像力が鍛えられます。

(E)は学びや人生の目的!

今も、日本の大学では「教養教育」のあり方が問われている。大学と社会の学びが継続していないという問題指摘でもある。

教育とリベラリズムを考える。

◇安倍能成「一高はリベラリズムカレッジ、神聖なところである。占領軍のようなvulgarの目的に使わせない」

◇リベラルアーツは教育の仕上げの段階で重要な役割を果たす。先祖の残したものを次代につなぐところが学ぶところ。

◇ジョンスチャートミル「On liberty」フリーダムは無制限ではない。他者の自由を侵さない限りでの自由である

◇試験、点数で比較することは教育の本来の目的ではない。

◇ジョンデューイの3原則

①異文化のこどもが一緒に学ぶ

②全てのこどもが教育を受ける③こどもは皆innateな能力をもつ。それを引き出して社会的な存在としてバランスある人に育てる。

デューイは「Learning by Doing」⇒ジム・アイソンもアクティブラーンニングで同じことばを使う。

◇ジェイコブスの4大原則

◇アメリカの高等教育での2つの大学機能⇒idle curiosity / instincts of workmanship

◇ソースヴェブレンのNew schoolでは、カリキュラムもなし成績評価もなし。

◇現在の金融社会は、1945年ハイエクとフランクナイトから、ミルトンフリードマンの市場原理主義、ベトナム戦争で原爆(ゴールドウォーカー)オッペンハイマーの弟子のエドワード・テラーが水爆推進する。

◇大切なものはお金に替えてはいけない。土地、水、空気、自然----- リーマンショックの教えたこと。

タグvsフィンクvsゲーリー鼎談からICEをどのように学ぶか?

ジョン・タグ教授とディ・フィンク教授による「世紀の対談」―

「教育パラダイム」と「学習パラダイム」における教育と学習を語る』

Talking about teaching and learning in the “teaching paradigm” and the “learning paradigm”

タグは、オクラホマ大学で”Learning how to learn”やSelf-directing Learnerになるための効果的な授業を受ける方法を教える。Learning how to learn”は非常に有効です。ほとんどの学生は効率悪い学び方をしている。特に新入生から、”How to learn”を学ぶ必要がある。How to learnを知らないと偉大な教師からも学べない。大学では記憶学習は通用しない。それは高校と違い知識の量が膨大であるから。

例えば、部分を学習しても全体から切り離してしまう。/ 学問の構造を知ることが必要(地理、文学、化学----)/他者に説明できる形で脳を整理すること、他者に伝えるには何をどのように、ポイントは何かを考えて自ら学ぶ(価値は何か、何が大切か、どう学ぶか、人はどう考えるか、学習の体系は何かなど)/Feed back(省察)が必要であること(パフォーマンスをどのように改善するかを伝えること)

ICEが必要なのは、評価はなくても学べるが、省察がないと学習は成り立たない。<今は学生に対する教育の質のフィードバックがゼロである。だからICEが必要なのだ。>

さらに、教員が“How to learn”を学生に習得させるための学習プログラムを学ぶ必要がある。

フィンクは、教員は常に今年はうまく授業ができたかを自問する。Pre-Extensionsはとても大切である。人生で何を学ぶ必要があるか?親として、市民として、人間の権利として、職業人として自分は何を習得しなければならないかを理解することが学びのスタートである。→授業、読書、友人との会話などを通して自分のものを考え、実践する。

自分の学習計画を作るということは、技術や知識ではない、こうした実践的な学習の結果である。

学生には生きるための学びを教えたいと考えている。そこから「学び方を学ぶ」という考えに至る。学生は自分の人生を見つめて意図的に学習計画を作ることができるでしょうか? それをサポートするのが教師です。大切なのは、他人と比較するのではなく、あくまでも自分の学習をしなければいけない。例え専門家ではなくても。卒業して社会に出て、死ぬまで自分の学び方を続けることができることが大切。そうする中に自分の問題意識が生まれてきて、アクティブラーニングをせざるを得なくなってくる。

大学でやっていることは実は3種類のことに集約できる。

(I)学生が優秀な学生になることを助ける。:シラバスの読み方、本の読み方、テストの受け方など。(初年次)

(C)知識がどのように新しく創造されて評価されるかを学ぶ。(2―4年)

(E)自分の学習を計画する方法を習得する。(−4年)

「意義ある学習のタクソノミー」(Significant learning)=「学生が何かを学んで、生き方を変えるというもの」、つまり知識をいくら学んでも人の生き方に影響を与えないものは無用である。個人としての生活、仕事、社会生活、市民生活が変わる学習。学習が人の生き方を変えられないなら意味はない。

タグが“It is the most challenging problem”というように、だから the end of semesterは重要ではなく、大切なのは残りの人生です。アクティブラーニングは教えるものではない。利用するものである。学生が学ぶのにアクティブラーニングを利用する。Jim Eisonは「学生に、取得した知識で何かをさせる」「知識の意味を考えさせる」ことを強調した。

ICEの3つのサークルのダイアグラム:知識に触れる→経験する→省察(意味を考える)フィードバックがとても重要です→知識に触れる。

学びの本質?

「私は学びというものは生徒や学生の勇気や生きる意欲の源となることが最も大切なことだと思っています。今の状況を見ると、仕組まれた何かのための学びという感じがしています。学びに勝ち組とか負け組とかそういうものはまったく関係がないことなのです。私はICEの、特に(E)ですが、学びの真髄があると思っています。そこには人と人とが他者のためにつながることができる大切なものがあると考えています。学ぶことの意味や意義は単に知識やスキルを習得することなどではなく、学びの主体としてアイデンティティを形成し、生涯に渡ってそれを成長させていくことである。自尊感情を高め、自分の存在意義をより確かなものにすることができる。だから学ぶものの成長を促すフレームが必要であり、ICEはその一つである。社会との関わり(他者)の中で、自分を相対化し、自分の置かれた状況に置いて課題を発見し、対応していく挑戦心と実行力を育てる必要がある。」(柞磨)