イメージの呪縛から逃れるには ~ 何を描くかではなく、どう描くか (12/02 改定)

*この記事を、「自己紹介文」といたします。自分の原点に触れていると思うからです。

書き手よりお断り:

記事の後半部は、言葉足らず、不明瞭な説明で、論旨の展開に無理があると思いましたので、大幅に修正加筆いたしております。気が向いたときに、再読していただければ有難く存じます。

10代:不毛の時代、美術の課題

私は、もともと美術というものには全く興味がありませんでした。高校に入ると芸術選択で、音楽・美術・書道から一科目を選ばねばならず、美術が一番ごまかしがききそうだったので選んだだけでした。

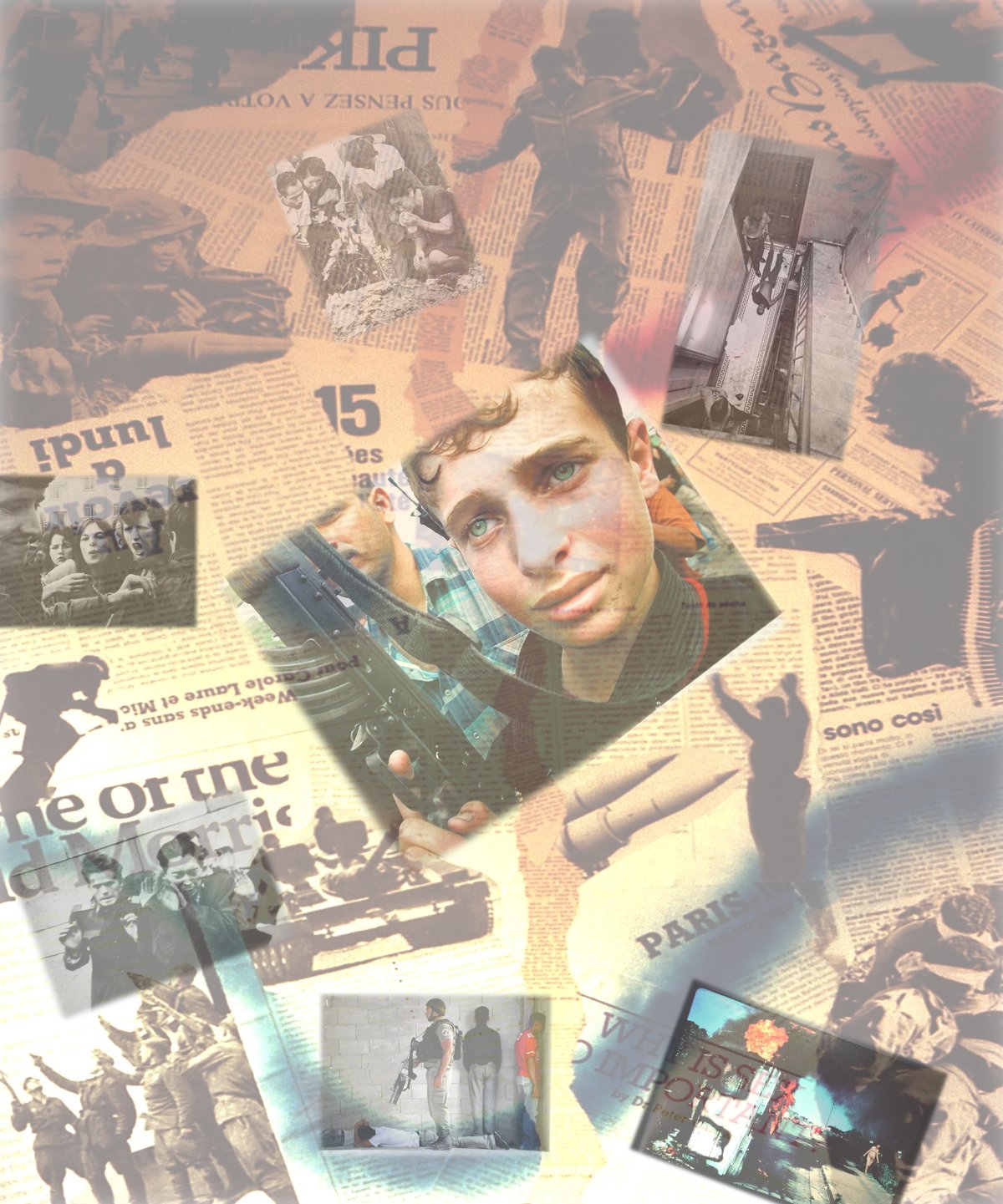

そんな高2の夏休みに、「コラージュで作る」という美術課題が出され、なぜか夢中になって新聞紙を切り抜き、作り上げました。この人生初の美術作品が、担当の美術教師がどう思ったのか、美術教室前に置かれた椅子にポンと一点のみ、しばらく立て掛けられました。

友だちと遊んでいればよかった小・中学時代から一転して、勉強に興味が失せ、他の生徒たちとはあまり交流せず、本を読む以外はただボーっと息をしているだけのような「迷える魂の不毛時代」でしたので、「自分でも集中して取り組めることがあるのだ」という発見に、自分自身とても驚きました。

それを機に、新聞・雑誌、水彩絵具も使ったコラージュ作品づくりに没頭して、ついには東京にある美術系大学への進学まで思い詰めたのでしたが、「美術系なら学費は出さない」という親の強い方針に甘んじざるをえませんでした。

余談:上記の課題作品の元ネタ

キリストの最後を描いたロックオペラの映画版「ジーザス・クライスト・スーパースター」の広告を「スクリーン」という映画雑誌で見ていて、その一部をほぼ真似した切り絵を作って、ボードに貼り付けたのでした。

大学時代:シルクスクリーンを試みる

何か描くことを心の奥にまだ秘めていたのでしょう、大学2年のときに1年間だけシルクスクリーンという版画技法を学ぶ教室に通いました。きっかけは、Robert Rauschenberg :ラウシェンバーグというアメリカの美術家の、シルクスクリーンで造ったコラージュ作品を美術本で見て、このようなものなら自分でも創れるのでは、と思ったからでした。その作品が、以下;

構成写真:やはり海外の作家に目を見張る

そうして20代初め、美術雑誌や画集を通じていろいろな写真や版画、絵画を見るようになりました。

80年~90年代当時はやはり海外で注目されている作家に目が向きがちで、たとえば、Bernard Faucon :ベルナール・フォコンや、Sandy Skoglund:サンディ・スコグランド、barbara kaste:バーバラ・カステンなど、コラージュ感覚にも通じる、素晴らしい「構成写真」の作品に目を見張りました。

ここから、本題となります

自分の「使える技術」は何か?

しかしながら、美術に目覚めても、自分の創造力に限界を感じるのと就職を考えるのとが、同じタイミングでやって来たのです。それから長い「創作の凍結期」に入りました。

・・とはいいながら、会社勤めの中でも日曜日に時間を見つけては、一眼レフ・フィルムカメラで主に自然風景を撮影しました。

そんな中、何かの写真史本で偶然に目にしたのが、前回の記事でも紹介した写真家 Jerry Ulesmann の作品です。彼の多重露光写真に強烈な刺激を受けて、所持していたカメラの多重露光機能を使って何とか作り上げたのが、以下の一枚でした;

しかしながら、気持ちの余裕をもって作ることに専念できなくなり、時は流れてゆきました・・・

・・・約25年に及ぶ会社員人生に見切りをつけて21世紀初頭に早期退職し、自分がやりたかったことは何かを思い返しました、やはり、「何かを描くこと」なのです。

ただ、描く技術を全く身につけておらず、写真撮影と切り貼りコラージュしかできない当時の私が取り得る道は、フォトショップ Photoshop しかなかったのであり、それが自分に合ったベストの技術でもあったのです。

Photoshop を使って「何を描くのか?」

私の作品づくりは、デジタルカメラで撮影した画像の photoshop による合成加工であり、そのことを私は、photomontage フォトモンタージュと呼んでいます。とにかく、パソコン画面上で自由に画像をいじくりまわしているうちに描きたいテーマが明確化して形にも表れてくるので、「描けない」と深刻に悩むことはほとんどありません。その「何を描くか」に関しては、日々の生活の心情や人生観、思想信条等から自ずと浮かび上がってくるものを大事にしています。

ところで、この「何を描くか」は、「作品制作の主題を何にするか」と関連していますが、大きくまとめれば、現在、分野を超えて「各業界の用語化」しつつある「コンセプト=concept 」とも言い換えられると思います。

補足1:コンセプト:concept の使われ方について

辞書には、意味:物事の発想、構想、概念と説明されています。

ある時期から、会社の企画書でも、「このコンセプトは何だ(=つまり、この企画でアピールしたい要点は何だ )?」という意味で、パワハラ上司が怒鳴るときにも使われているようです・・。

とりわけ欧米の現代アートでは、コンセプト:「今の時代に、なぜ、この素材を使ってこのように創り上げたのか ?」という、制作する動機と意義を問う時に concept が使われる、と何かの美術レポートで読みました。

私の場合、コンセプトは、「作品で表したい主題を含めた全体の構想」ぐらいの意味で使っています。用語というものは、本来の字義に基づく使用から、それを使う人によって微妙に違った使われ方をしているのでは、と私は思います。

補足2:photomontage と collage の違い

collage コラージュとは、紙や布、写真などを、ハサミなどを使って自分で好きな形に切り取り、そのままの形をキャンバスに貼り付け構成していく方法です、ただ、photoshop が普及した現在では、パソコン画面上でも行えます。

photomontage フォトモンタージュとは、主に写真などの画像を色も形も自由に変形加工しながら、自分の想うイメージを合成して創る方法です。アナログ・フィルム時代は暗室での手作業でしたが、デジタル化の進んだ現在は、パソコン画面上での作業となります。

注)以上は、あくまで、私の創作上の区分けであり解釈です

作品サンプル

元画像がそのまま使われている

元画像が何かわからなくなるまで加工

最も大事なのは、「どう描くか?」

「何を描くか」よりもっと重要かつ困難なのは、「どう描くか」ということです。

私たちは、日々の生活を送りながら、いろんなことを想像したり、思考したりしています。それに加え、映像メディア、絵画、音楽、文学などを通じて、あらゆるものを自分の脳内に情報としてインプットしています。その際に、その情報が「その人固有のイメージとして生成されて脳内に蓄積」されていると私は思うのです。

そして、それら生成され蓄積された「その人固有のイメージ」が、その人が、詩や絵など何かを表現しようとするときに隠れた大きな作用を及ぼしていると思うのです。

何か新しいものをイメージしながら創造したいと思っても、すでに脳内に蓄積されたさまざまな「その人固有のイメージ」を超えるもの、あるいは、そこから逸脱したものは創り出せないのでは、と私は考えるのです。

「何を描くか」は個人によって違いますが、それを「どう描くか」となると、その方法は限られてしまうのです。たとえば、コンセプトを「現代人の魂の在りか」とした場合、それを表現する方法として、具象、抽象、インスタレーション、立体造形、映像までなら誰でも思いつくことですが、問題は、やはり、「どう描くか」です。

誰にも思いつかない方法で表現でき、しかも人々から賞賛を得ることができる表現者になれたら、歴史に残るかもしれないのです・・・。

補足3:note に投稿されている詩や小説について

この note 記事でも、たくさんの方が詩や小説を投稿されており、ふと目に入って読ませていただくことも多いです。私は、自分勝手な嗜好で読んでいるだけですが、やはり、印象に残る、残らないの差は生じます。

たとえば、「自分の心」が主題になっている場合、自分の心の状態をそのまま言い表す、光景に託す、寓話的に表現する、あるいは、直喩と暗喩の使い分け、韻を意識した言葉使いなど、「どう表現するか」で、読んだ時の印象はかなり違うことは実感しています。

インスパイアを乗り越えられるのか

前回までの記事で、自分の作品制作に大きな影響を与えた=インスパイアされた20世紀のアーティストたち( ダリ、ユルズマン、建石修志など )を紹介しました。彼らの感化を受けながら作品を作り続けてきましたが、当然ながら、それ以上の作品を創ることも目指してきました。

しかし、彼らが描き遺した作品から放たれる強烈なイメージは、ある意味、自分なりに何か新しい表現をしたいと思う私にとって、「強大な呪縛」にもなっているのです。

彼らの強大な「イメージの呪縛」から逃れるためには、私はどういう方向へ逃げればいいのか=どういう表現をすればいいのか?

そこを解決するにはどうしたらいいのか、インスパイアを乗り越えられるのか、創作時には常につきまとう困難な問題なのです。

ヒントは、やはり、現代アートにあるのか?

20世紀は終わりました。今は21世紀です。もちろん、時間は分断されてはいません、続いています。

しかしながら、「新しい創造とは?」と問えば、やはり、いま最先端とされる現代アート=コンテンポラリーアート:comtemporary art を無視はできません。この区分けに入るとされているアーティスト( 表現者 )たちをそれなりに見てきましたが、「すごい!」と感嘆させられるのは、やはり、インスタレーション作品や立体造形が圧倒的に多いです。

中でも私がマネできないと感服したのは、内藤礼、塩田千春、宮永愛子、桑原弘明、大巻伸嗣、ジェームズ・タレルなどです。これらの作家は20世紀から活動しており、私もできることなら、そういう作品を創りたいと思わせてくれる表現者たちです。

気宇壮大で宇宙的な拡がりを感じさせる立体空間のJ・タレルから、繊細で脆く儚い永遠性を閉じ込めたような桑原弘明の小物まで、見る側の小さな魂を開放して飛翔させてくれる、あるいは、さらなる深淵に誘ってくれるのです。

補足4:平面絵画

21世紀の現代アートにおける平面作品を挙げていないのは、私にとって魅力に感じる作品にはまだ出会っていないからです。私の「師」である写真家ジェリー・ユルズマンは、残念ながら20世紀芸術の区分けに属すると思っています。

補足5:既視感のあるインスタレーション

たとえば、塩田千春、大巻伸嗣は、コンセプトなど知らなくても視覚的に凄いと圧倒されてしまいますが、どこか既視感もあるのです。

ファッションイベント、または演劇やオペラでの巧みな照明による凝った舞台装置との類似性を感じるのです。ストーリーの流れで鑑賞する舞台装置と、美術館等で文字化されたコンセプトの記されたパネルを見ながら作品を鑑賞する、このふたつの「作品」に何か実質的な違いはなく、等価ではないか、と思うのです。

いきなり、結論へと進みます

そもそも最初の問い:

先人たちのイメージの呪縛から逃れて、何を描くかではなく、どう描くか?

それに対する答え:

今の私にできることは、現役で活動する彼らの作品や、彼らの語るコンセプトを通じて、「創造の核となる精神」をつかみ、共通点・相違点も含めて、自分の創作に活かす、というやり方しかできないと思います( もちろん、これもインスパイアということになります )。

それが、先人たちも含めた優れた表現者たちが眩く鮮烈に表現したイメージの呪縛から逃走して、自分独自の「どう描くか」を模索する手段ではと、考えています。