光るオブジェ、肖像権、顔のぼかし :幻の光景を求めて8

コロナ禍に入って「おうち時間」が増えると、過去に撮り貯めた画像や、収集したオブジェを使った新作を考えていました。

収集したオブジェ

観光地や街にある雑貨屋に何気なく立ち寄ると、実用性は全くないけれどキラキラ光るガラス細工や不思議な形態のオブジェに目がゆき、ついつい衝動買いしていました。

たとえば、次のようなオブジェたち:

コロナ禍は、これらを素材として取り入れた作品を創ろうと、いろいろ試作を繰り返していました。

以下に、作品の制作過程サンプルを示します

① まず、どんなイメージの絵を描きたいか、作品コンセプトを決めます

コンセプト=身心が皮膚感覚も伴って空間へと拡散してゆくような状態を、イメージとして可視化すること

② photoshop を起動、背景色は黒、使いたい素材を置いてみます

③ さまざまな画像を使って絵の構成を試行錯誤、基本パターンを作ります

④ 絵の基本となる構成要素が決まると、人物画像の取り込みを考えます

しかし、この段階で、

著作権・肖像権という、考慮すべき大きな問題が生じます

補足1:著作権について

この note でも、画像や文章の引用が盛んに行われています。著作権に関しては、「他者の文章や画像を自分の記事に引用する際は、自分の作品として扱ったり、営利目的で利用すれば著作権侵害になるが、出典を明示し感想や批評を行うために必要な引用であれば問題ない」という、ある弁護士のネット記事を目にし、その基準に沿って、私は記事を書いています。

補足2:肖像権について

難しいのは、肖像権です。今の時流に合わせて、特定の個人の「見られたくない権利」が守られるように、細かく厳しい法律的規制がなされています。

実は、最近、肖像権を考える機会がありました。具体的な事実を述べることは控えますが、ある「古い肖像写真」にまつわることでした。

以下に、仮の話という設定に変えて触れておきます・・・

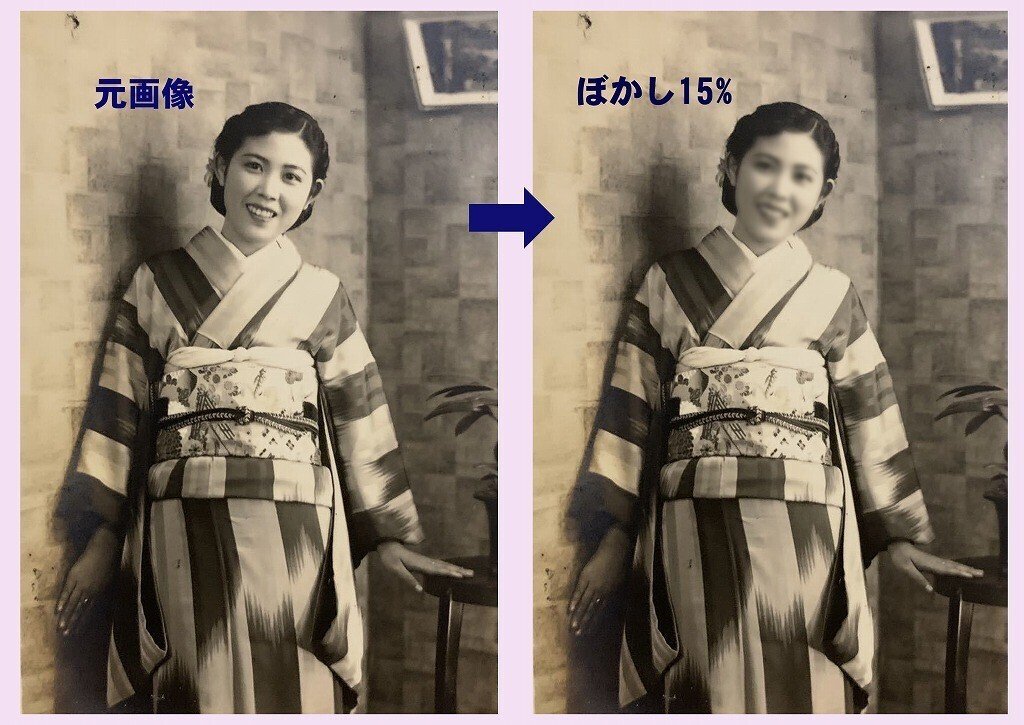

古い記念写真に写る人物の顔をぼかす

仮の話として、戦前(今から80年以上の昔)かと思わせるくらい古そうな人物写真を知人から入手し、その人物の表情が素敵で、着物の着こなしもよいので、そのことに触れたネット公開記事を書こうとする、とします。

その写真の正確な出処は不明なので、個人を特定できないように顔に「ぼかし」を入れる必要があるのかよくわかりません。しかし、もし、被写体の当人ないし関係者から肖像権侵害を訴えられたら反論はできませんので、やはり、顔はぼかしておかねばならないのではと考えます。

では、どの程度、顔をぼかしたらいいのか、サンプルで示します

まだぼかしが不十分です

こうして、顔のぼかしを行うことで肖像権の侵害は無くなりますが、その人物の「素敵な表情」も消えてしまったことは、とても残念です。

補足3:故人の肖像権について

ある弁護士のネット記事によると、被写体の方がすでに故人である場合、その故人の肖像権の侵害にはならないが、遺族感情には配慮して取り扱かわれるべき、と記してあります。

補足4:ぼかしの技術について

photoshop の場合は、マグネット選択ツールを使ってぼかしたい部分を精密に範囲指定します。次に、ぼかし(ガウス)という項目を選択してぼかし度合いをプレヴュー画面で確認しながら決定させると、上記のサンプルのように、好みのぼかしに仕上げることができます。

人間の顔を識別する決め手

本当は、顔全体ではなく、目だけをぼかしたかったのですが、元画像のデータ容量が少なすぎて範囲指定できませんでした。人間の顔を識別する決め手は、まず目であり、次は、あごのラインや口元ではと思います。

なお、今、爆発的な流行中(?)の画像生成AIの技術的可能性は高いですが、現時点で、「凄い、自分もやってみたい」と思わせるレベルの「創造的な作品」にはまだ出会っていないです。

本題に戻ります

④ 絵の構成要素が決まると、人物画像の取り込みも考える

私が取り込む人物画像は、自分で撮った画像やネットから取得した画像ですが、肖像権を侵害しないように、ボカシを入れて誰なのか特定できないようにしています。私の作品の場合は、形態としての人間の外姿を使いたいだけで、個性と表情のある顔は必要ないからです。

⑤ 絵の全体の構成や細部がほぼ決定した段階で、作品名を考える

通常は、ある程度、絵柄を作り上げてからタイトルを考えることが多いのですが、今回は、先にもう決めたタイトルの「コトバ」がありました。

“ 遠い過去から知っていたかのような懐かしさ ”

the nostalgia as if I kwew it from the far past

このコトバが呼び起こすイメージを何とか視覚化しようとして仕上がったのが、光るオブジェを使った今回の作品となったのでした。