【松浦武四郎】約200年前に19才で四国遍路を廻った北海道の名付け親。 「四国遍路道中雑誌」を記す。 香川と徳島の境にあった碁浦番所で緊張の中、手形改めを受けた。

こんにちは。

トリリンガル讃岐PRオフィサーのモリヨシナリです。

平素より当サイトをサポート頂き誠にありがとうございます!

今回は、江戸時代に四国遍路を廻った北海道の名付け親 松浦武四郎と武四郎が手形検査を受けた徳島藩の碁浦御番所についてです。

ぜひ、最後までお付き合いください。

モリヨシナリのプロフィール

ビジネス英語講師、全国通訳案内士 (英語・中国語)、海外ビジネスコンサルタント

神戸市生まれ、香川県育ち。米国大学経営学部留学マーケティング専攻。

職歴:

大手エレクトロニクス企業にて海外営業職に20年間従事 (北京オフィス所長)

香港、中国にて外資系商社設立に参画、副社長を経て顧問

海外滞在歴:

アメリカ: 2年

シンガポール: 2年

中国: 12年

ベルギー: 1ヵ月

現在の活動:

Bizconsul Office 代表

ビジネス英語講師、全国通訳案内士 (英語・中国語)、海外ビジネスコンサルタント

観光庁インバウンド研修認定講師

四国遍路通訳ガイド協会 会員

トリリンガル讃岐PRオフィサー

保有資格:

英語: 全国通訳案内士、英検1級、TOEIC L&R: 965点 (L満点)、TESOL (英語教授法)、国連英検A級、ビジネス英検A級

中国語: 全国通訳案内士、香川せとうち地域通訳案内士、HSK6級

ツーリズム: 総合旅行業務取扱管理者、国内旅行業務取扱管理者、国内旅程管理主任者、せとうち島旅ガイド

メディア実績:

香川県広報誌「THEかがわ」インタビュー記事掲載

瀬戸内海放送 (KSB) ニュース番組コメント

岡山放送 (OHK) ニュース番組コメント

研修/コンサルティング実績:

観光庁インバウンド研修認定講師として登壇 (香川県善通寺市役所、愛媛県西予市宿泊施設、他)

四国運輸局事業 (訪日外国人観光客向けレンタカー利用調査、アドベンチャーツーリズム他) コンサルタント

香川県主催 瀬戸内国際芸術祭オフィシャルツアー公式ガイド

香川せとうち地域通訳案内士インバウンド研修講師認定試験 面接官

徳島市立徳島城博物館の特別展

皆さんは、北海道の名付け親 松浦武四郎と言う人物をご存知でしょうか?

松浦 武四郎(まつうら たけしろう)は、文化15年2月6日〈1818年3月12日〉に現在の三重県松坂市に生まれ、明治21年〈1888年〉2月10日)まで活躍した探検家であり、浮世絵師であり、著述家、好古家でもあった人物です。

武四郎は、蝦夷地を探査し、北加伊道(のちの北海道)という名前を考案したほか、アイヌ民族・アイヌ文化の研究・記録にも努めました。

そんな松浦武四郎の四国遍路にスポットを当てた特別展「松浦武四郎の遍路ー北海道人、四国を旅するー」(~11/24)が徳島市立徳島城博物館開催されています。

機会があれば是非、足を運んでみてください。

・徳島市立徳島城博物館

松浦武四郎の四国遍路

現在、私は香川県にある四国遍路通訳ガイド協会に所属しています。

コロナ後、徐々に四国遍路を廻る外国人のお遍路さんの数も回復してきました。2024年の9月にお会いしたアメリカ人は、四国遍路を廻っているうちに、その魅力に取り憑かれ高知に移住してきた方でした。このように四国遍路がきっかけとなって四国に住むことにしたという外国人の方を少なからず知っています。

◼️四国遍路通訳ガイド協会

そんな国内外の多くの人を惹きつける四国遍路ですが、約200年前、藩を跨いでの移動が厳しく制限されていた江戸時代の1836年に19才で単身 四国遍路を廻ったのが、松浦武四郎です。

松浦武四郎が四国遍路を廻ったと言う事実は四国に住む人でも知る人は殆どいないといっても過言ではありません。

松浦武四郎は、北海道の名付け親として、そして北海道の探検家、アイヌ文化の研究家として知られていますが、その他にも日本で初めてサンカのことを記録したり、3巻からなる四国遍路の記録を詳細に綴った「四国遍路道中雑誌」をまとめています。

・松浦武四郎

・松浦武四郎記念館 (三重県松坂市)

「四国遍路道中雑誌」

『四国遍路道中雑誌』とは、松浦武四郎が 19歳の天保7年(1836年)に四国八十八ヶ所霊場をまわった紀行文をまとめた3巻からなる弘化元年(1844年)の草稿です。

松浦武四郎は、1836年に四国遍路を廻っている途中、讃岐(香川県)から阿波(徳島県)に入る際、徳島藩 碁浦番所 (関所)で手形の検査を受けました。

🔸碁浦(ごのうら)の記述

「四国遍路道中雑誌」の中で松浦武四郎は、この碁浦について、下記のように記しています。

「此處山の厓にして右の方は数十仭の断崖、左り之方は波浪岸へ打、一歩をあやまたば粉身碎身ニなる地なり、番所有。出入之切手を改む」

・碁の浦の記述

・88番札所 大窪寺から大内郡白鳥村、白鳥神社 → 引田村、引田港 → 碁の浦

・下記地図。松浦武四郎は、88番札所の大窪寺から、白鳥に入り白鳥神社を参拝後、引田港を経て阿波の碁浦へ入った。地図上、赤い線が香川と徳島の県境、青い丸が番所があった碁浦(ごのうら)。讃岐から碁浦番所までの道のりは道は細く断崖絶壁を歩く危険と隣り合わせの難所だった。

・【記事】北海道の名付け親 松浦武四郎、1836年 19才、四国遍路途中で東かがわ市白鳥神社、引田を訪問。 「四国遍路道中雑誌」に町の様子を記す

「此處山の厓にして右の方は数十仭の断崖、左り之方は波浪岸へ打、一歩をあやまたば粉身碎身ニなる地なり、番所有。出入之切手を改む」

この松浦武四郎の「四国遍路道中雑誌」の中の碁浦に関する記述の現代語訳は以下のようになります。

「ここは山の崖で、右側は数十丈(※)の断崖、左側は波が岸に打ち寄せ、一歩誤れば粉身碎身(ふんしんさいしん:体が粉々になること)となるような場所である。番所があり、出入りの切手を改める。」

※ 丈(じょう):長さの単位。一丈は約3メートル。数十丈は数十× 3メートルで、約90メートル以上になります。

この記述から、当時の碁浦が険しい地形であり、通行の難所であったことが分かります。また、番所があったことから、旅人の安全確保や管理が行われていたことがうかがえます。

粉身碎身 は、仏教で、身を粉にし骨を砕くほどの苦痛を意味する言葉です。ここでは、転じて「死ぬほどの危険な場所」という意味で使われています。

切手 は、現代の切手とは異なり、通行手形のようなものです、

・瀬戸内海側から見た画像。右手が香川県、左手が徳島県。白い点線が県境。青い線は国道11号線。江戸時代は、国道もなく、海沿いの断崖絶壁と隣り合わせの細い道を歩いて讃岐から阿波へと入る難所だった。県境の徳島側に碁浦(ごのうら)番所はあった。

徳島藩 碁浦番所とは?

松浦武四郎が、手形改めを受けた碁浦番所は、現在の徳島県鳴門市北灘町碁浦にありました。

碁浦は、神戸の三宮からだと車で1時間40分くらいの場所にあります。

・碁浦の位置

碁浦という名称は、海浜で天然の黒色の碁石が産出されたことに由来します。

・現在は、釣り師に人気の漁場であり、漁港となっています。

徳島県鳴門市北灘町碁浦は、上記の地図にもあるように讃岐山脈の天円山(あまがつぶやま)の西北部に位置します。

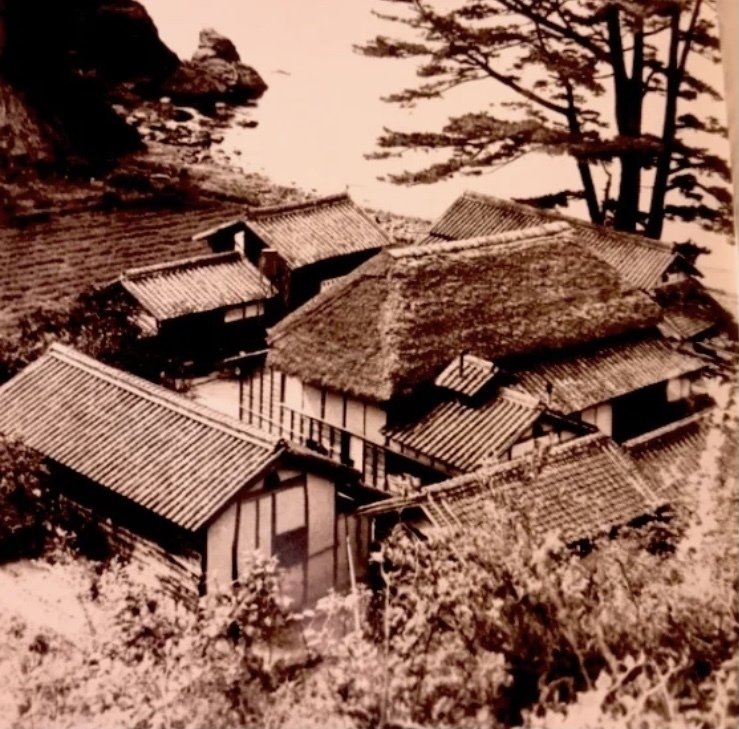

碁浦は、下記の江戸時代に描かれた西丈の絵にもあるように周囲を山に取り囲まれたなか、わずかばかりの平地が開けているような場所でした。

碁浦と言う場所は、讃岐と阿波の国境に位置し、讃岐と阿波との間の国境争論の結果、徳島藩により国境警備と検問の役割を果たす番所が設置された非常に重要な番所でした。

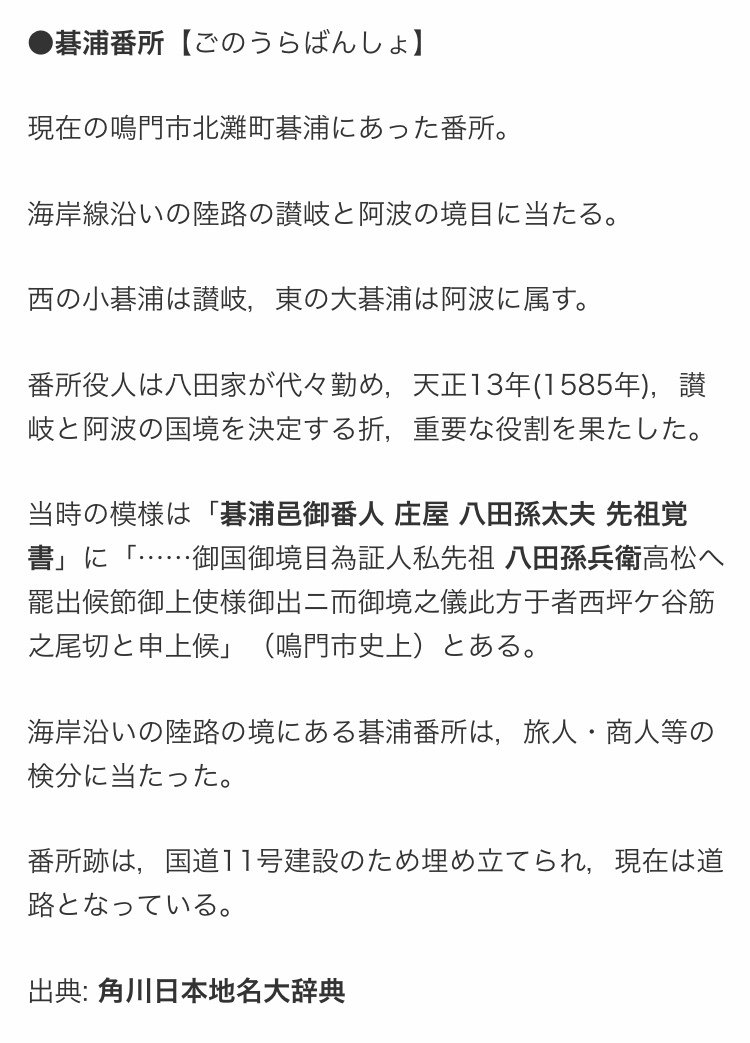

🔸碁浦御番所 (角川日本地名大辞典より)

上記資料について

● 碁浦番所 【ごのうらばんしょ】

現在の鳴門市北灘町碁浦にあった番所。

海岸線沿いの陸路の讃岐と阿波の境目に当たる。

西の小碁浦は讃岐、東の大碁浦は阿波に属す。

番所役人は八田家が代々勤め、天正13年(1585年)、讃岐と阿波の国境を決定する折、重要な役割を果たした。

当時の模様は「碁浦邑御番人庄屋 八田孫太夫 先祖覚書」に「……御国御境目為証人私先祖 八田孫兵衛高松へ罷出候節御上使様御出二而御境之儀此方于者西坪ケ谷筋之尾切と申上候」(鳴門市史上)とある。

海岸沿いの陸路の境にある碁浦番所は、旅人・商人等の検分に当たった。

番所跡は、国道11号建設のため埋め立てられ、現在は道路となっている。

出典:角川日本地名大辞典

現代語訳

● 碁浦番所 【ごのうらばんしょ】

現在の徳島県鳴門市北灘町碁浦にあった番所(関所)。

海岸線沿いの陸路で、讃岐国(香川県)と阿波国(徳島県)の境界にあたる。

西の小碁浦は讃岐国、東の大碁浦は阿波国に属していた。

番所の役人は八田家が代々務め、天正13年(1585年)、讃岐国と阿波国の国境を決定する際に、重要な役割を果たした。

当時の様子は「碁浦邑御番人庄屋 八田孫太夫 先祖覚書」に「……国境の証人として私(八田家先祖)八田孫兵衛が高松へ参上した際、(国境決定の)使者が二人出てきて国境について、この場所(碁浦)は西は坪ケ谷筋の尾根までと申し上げました」(鳴門市史より)とある。

海岸沿いの陸路の境界にある碁浦番所は、旅人や商人などの検査を行った。

番所跡は、国道11号建設のため埋め立てられ、現在は道路となっている。

出典:角川日本地名大辞典

解説

番所: 中世から近世にかけて、交通の要所に設けられた関所のこと。

讃岐国: 現在の香川県にあたる旧国名。

阿波国: 現在の徳島県にあたる旧国名。

八田家: 碁浦の地を治めていた豪族。

天正13年: 1585年。

国境: 現在の県境にあたる。

高松: 香川県の中心都市。

使者: 国境決定のために派遣された役人。

坪ケ谷筋: 碁浦の西にある谷。

尾根: 山の稜線。

検分: 検査のこと。

解説

碁浦番所は、現在の徳島県鳴門市北灘町碁浦にあった関所です。讃岐国と阿波国の国境に位置し、旅人や商人の検査を行っていました。八田家が代々役人を務め、国境決定にも関与しました。現在は国道11号建設のため埋め立てられ、道路となっています。

🔸碁浦番所の役割りは?

・江戸時代、松浦武四郎、伊能忠敬、久米通賢らが立ち寄った碁浦番所

江戸時代、海側ルートで讃岐側から阿波へ入る道は海に面した断崖絶壁のすぐ横にある細い道で一歩足を踏み外せば崖から真っ逆さまに落ちて、海面に叩きつけられる危険と隣り合わせの難所でした。

阿波側にあった碁浦御番所では、各地の名主や所定の役人が記した旅行許可書である往来手形や海から四国入りした遍路(四国遍路を廻る者)については、着船した港の担当役人が発行した船揚手形が検査されました。

それらを所持している遍路には、御番所役人から人数や住所、名前を記した入切手が渡され、その入切手は土佐への出口に当たる、宍喰口番所に提出しなければいけませんでした。

・宍喰町(ししくいちょう)

・四国88箇所霊場 一番札所 霊山寺

・二番札所 極楽寺

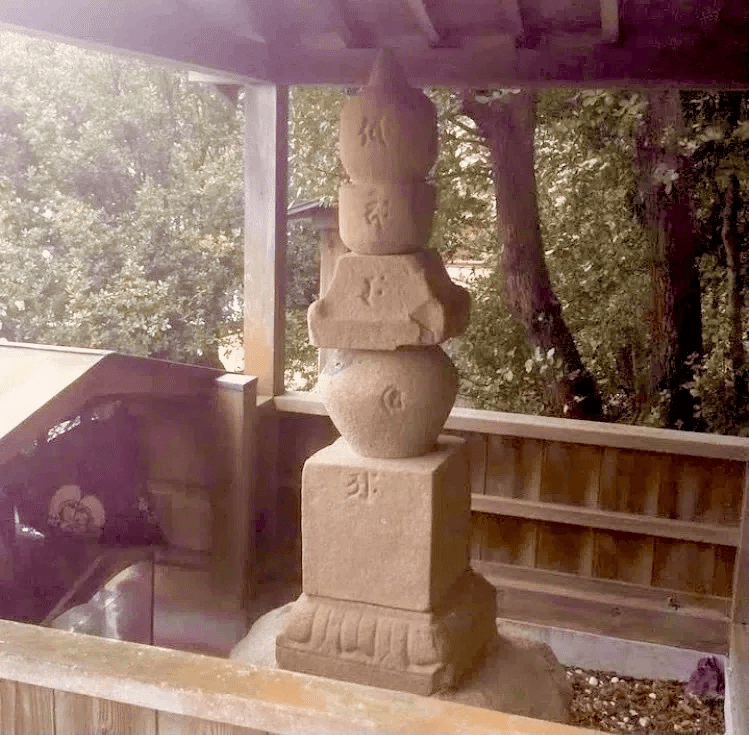

🔸碁浦番所 八田家に残る三つ道具

捕物道具や袖がらみなどを備えた厳めしい御番所での手形改めは、江戸時代の遍路にとって緊張を強いられる時間でした。

19才だった松浦武四郎にとっても碁浦御番所での手形検査は緊張の瞬間だったに違いありません。

※三つ道具とは、関所(御番所)で使われた捕具

捕具とは、罪人や不審者を捕らえるために使われた道具のことで、代表的なものとしては突棒(つくぼう)、刺股(さすまた)、袖搦(そでがらみ)の3つがあります。

突棒: 棒の先に金属製の突起がついた道具で、相手を突いて制圧するために使われました。

刺股: 長い柄の先にY字型の金具がついた道具で、相手の首や腕などを挟んで動きを封じるために使われました。

袖搦: 棒の先に絡みやすい縄や鎖がついた道具で、相手の動きを封じたり、捕縛したりするために使われました。

これらの道具は、江戸時代の関所や警察組織などで、罪人の逮捕や警備などに用いられていました。

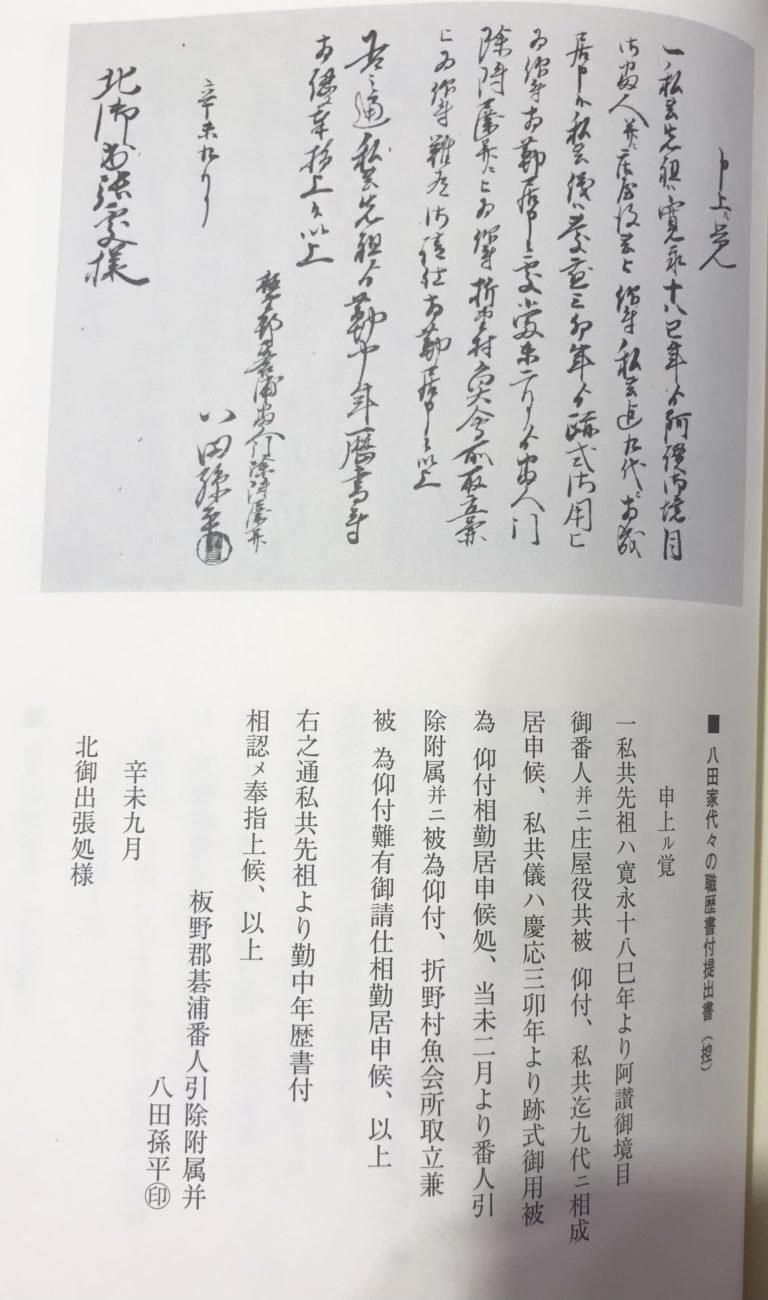

「碁浦御番所 八田家文書」と八田家

・「碁浦御番所 八田家文書」と阿波水軍 森家の記録「木瓜の香り」

八田家文書: 森順子、滝よし子 編著

・徳島藩 阿波水軍 森家と高松藩 森家の関係

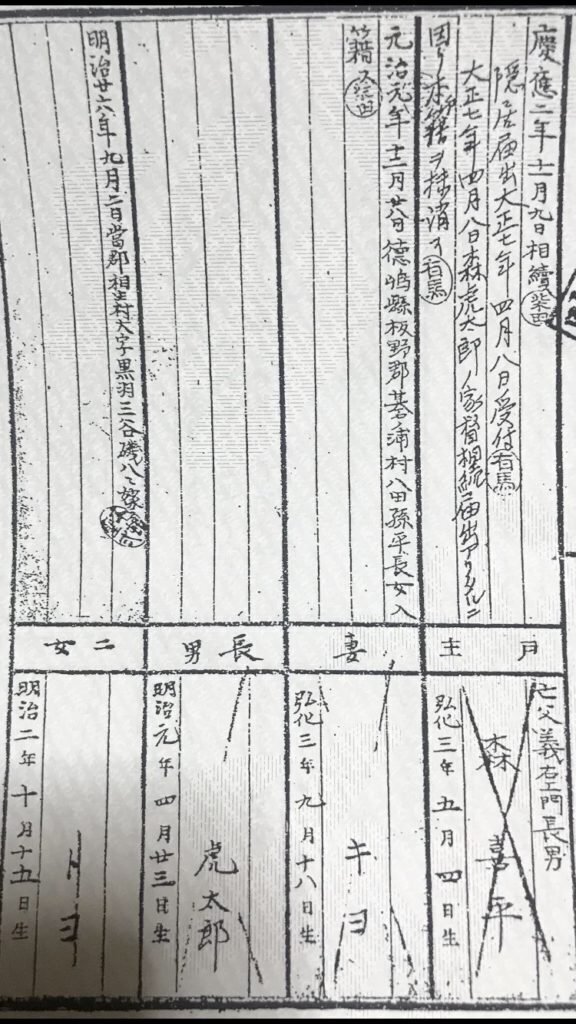

松浦武四郎が手形改めを受けた、この碁浦御番所で寛永18年(1641年)から明治5年(1872年)まで231年間、代々、役人兼庄屋を務めていたのが、私の高祖母の実家 八田家(阿波秦氏)でした。

・江戸時代の元治元年に私の高祖父の高松藩 普請方 森喜平と徳島藩 碁浦番所 八田家 八田孫平の長女八田キヨは結婚しました。

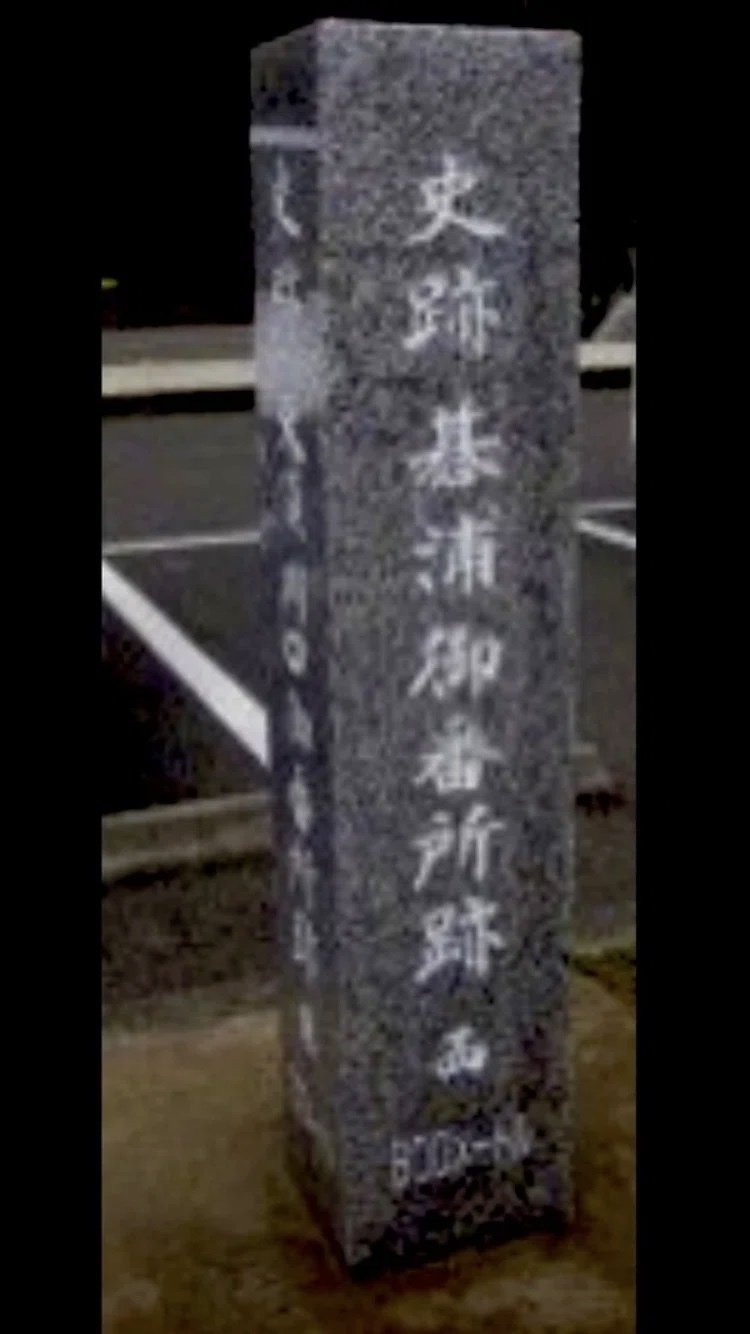

・碁浦御番所跡の石碑

・碁浦御番所。高祖母の実家。国道11号線建設の為、埋め立てられました。碁浦御番所跡地は現在、道路(国道11号線)になっています。

・碁浦港

・碁浦港での釣り

高祖母の八田キヨは江戸時代の弘化3年(1846年)に碁浦で生まれました。阿波浄瑠璃の三味線が上手く、春の桜の季節になると舟に乗り、近海の島に三味線を弾きながら遊山に行くような風情のある人でした。

1836年に松浦武四郎が四国遍路の途中、碁浦御番所を訪れた際に手形の検査をしたのは高祖母の父 八田孫平でした。

・高祖母が春になると三味線を弾きながら遊山に行っていた絹島

・高松藩 森家と徳島藩 八田家の姻戚関係の背後にあった高松藩の思惑

🔸四国遍路往来手形

🔸八田家文書の記録と伊能忠敬

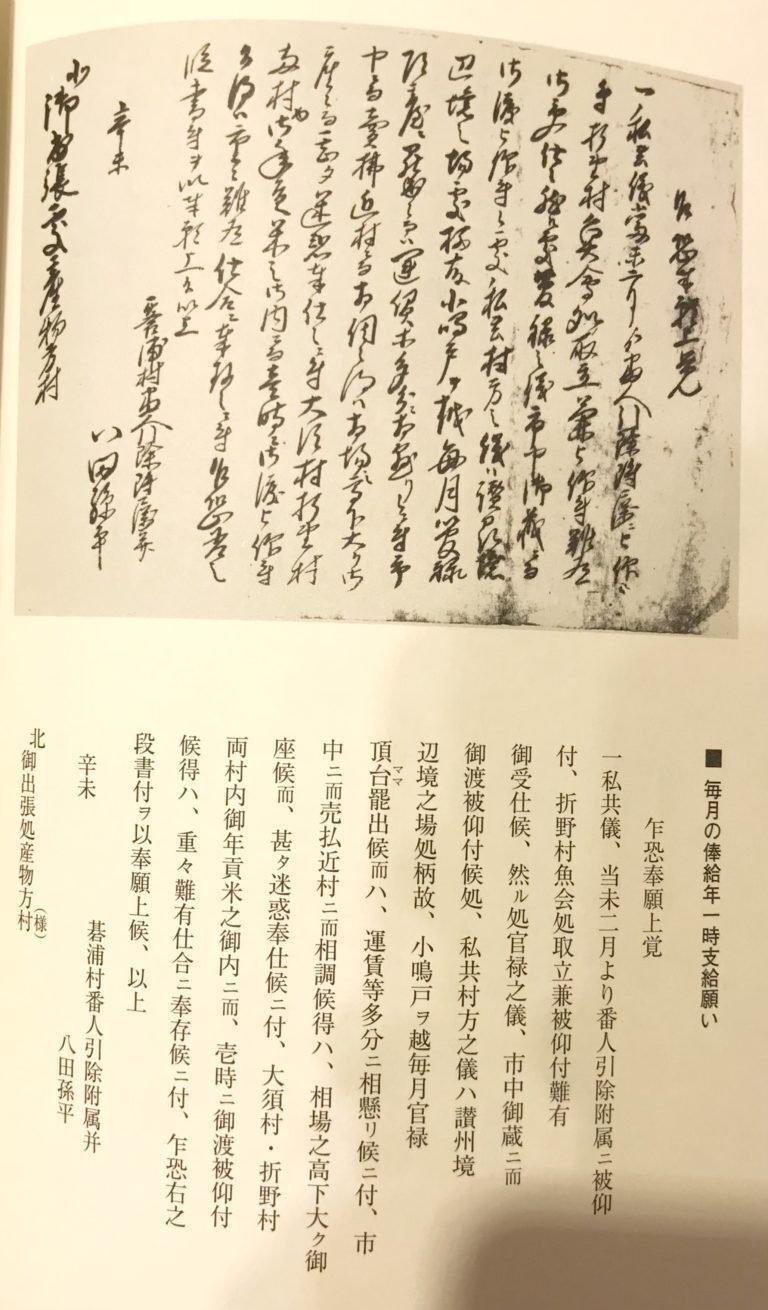

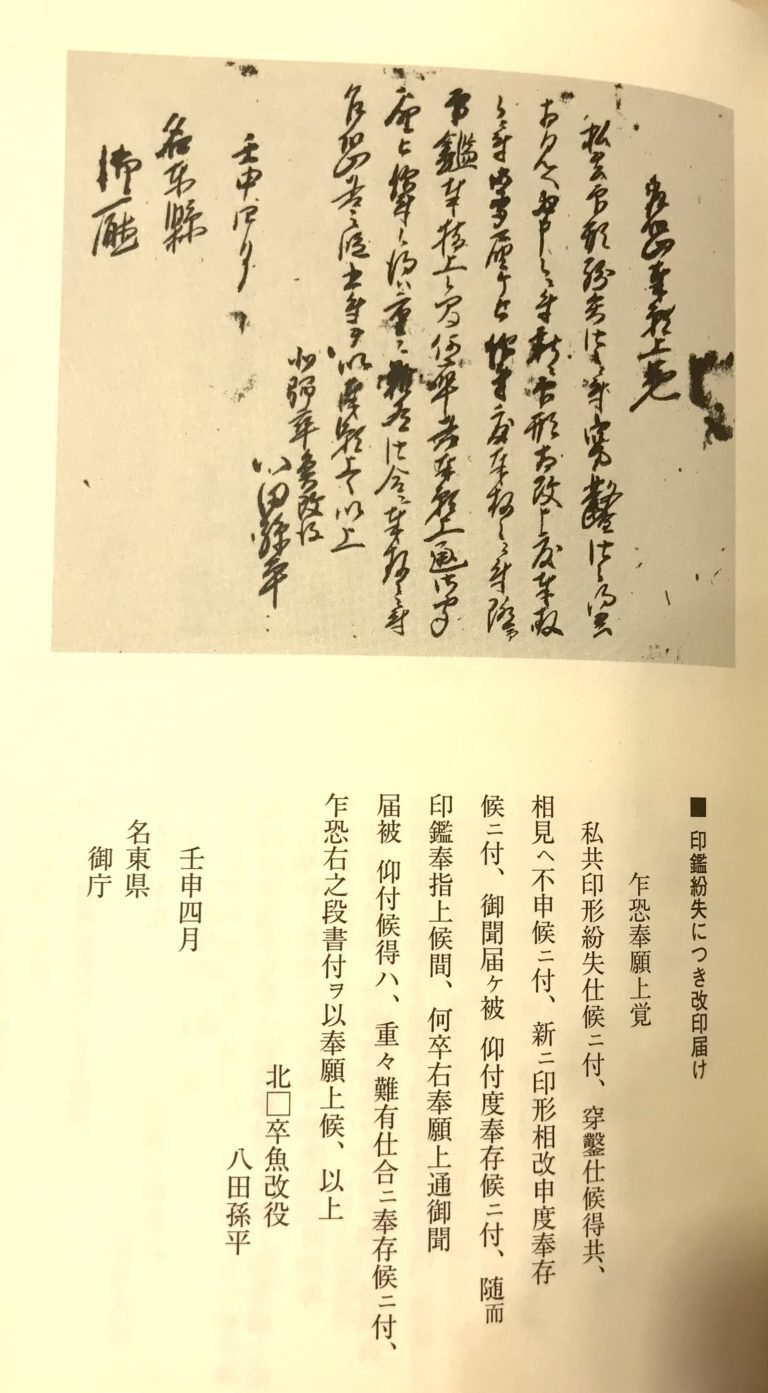

高祖母の父 碁浦御番所役人の八田孫平が書いた文書

🔸「碁浦番所 八田家文書」の中にある伊能忠敬に関する文書

・伊能忠敬

・「碁浦御番所 八田家文書」の概要

「碁浦御番所 八田家文書」の概要

八田家文書は、徳島藩における煎海鼠の変遷、碁浦番所と四国遍路、通行手形と四国遍路、願い書及び報告書、漁業と海難などに関する221点の文書を収録した史料集です。

八田家は藩政時代、碁浦村の御番人庄屋を代々務めた家柄であり、多くの古文書類を所蔵していたと思われるが、保存状態と整理方法が不明なため、編集は不充分である。

本書は、東かがわ市歴史民俗資料館が写真撮影したものをコピーしたものである。

本書の構成は、以下の通り。

第一章 幕府御触と関連文書

第二章 藩の御触と達書

第三章 碁浦御番所実記

第四章 漁業と海難

第五章 八田家文書の語る近世

第五章には、私見2点が記されている。

・伊能忠敬測量隊一行が来る為、三ツ道具を飾り置くようにとの御達し

三つ道具は、関所(御番所)で使われた捕具

捕具とは、罪人や不審者を捕らえるために使われた道具のことで、代表的なものとしては突棒(つくぼう)、刺股(さすまた)、袖搦(そでがらみ)の3つがあり

突棒: 棒の先に金属製の突起がついた道具で、相手を突いて制圧するために使われました。

刺股: 長い柄の先にY字型の金具がついた道具で、相手の首や腕などを挟んで動きを封じるために使われました。

袖搦: 棒の先に絡みやすい縄や鎖がついた道具で、相手の動きを封じたり、捕縛したりするために使われました。

これらの道具は、江戸時代の関所や警察組織などで、罪人の逮捕や警備などに用いられていました。

・八田家に残る三つ道具

・徳島県鳴門市北灘町碁浦港近くにある伊能忠敬上陸地点。全国を測量中だった伊能忠敬の測量隊一行が1808年に碁浦港に上陸した。高松藩の測量方 久米通賢(坂出塩田開発の父)が案内役を務めた。

・久米通賢

久米 通賢(くめ みちかた、もしくは つうけん)

1780年(安永9年) - 1841年6月25日(天保12年5月7日)

江戸時代の日本の発明家、暦学者、測量家、洋学者などである。通称は栄左衛門。

伊能忠敬よりも早く、日本初の実測地図を作った人物である。

地元香川県では偉人として顕彰されており、「讃岐のエジソン」「塩田の父」などと称される。

久米通賢は現在の東かがわ市の志度街道沿いの馬宿に生まれた。高松藩 森家は馬宿に住み普請方として橋や道路を作る土木事業に携わっていた。

・東かがわ市の馬宿から鳴門市北灘町碁浦までは徒歩38分

・久米通賢

🔸明治生まれの私の大伯母(八田キヨの孫)のインタビュー記事 (1964年 昭和39年の神戸新聞)

記事内容は、武家のしつけ、阿波浄瑠璃の三味線が上手かった祖母(八田キヨ)、英語を使い旧神戸オリエンタルホテルで電話交換手のリーダー、2.26事件時の勤務、神戸大空襲で自宅は焼失するも夫婦共に生き延びる、GHQ宿舎での電話交換手、昭和天皇の宿泊など。

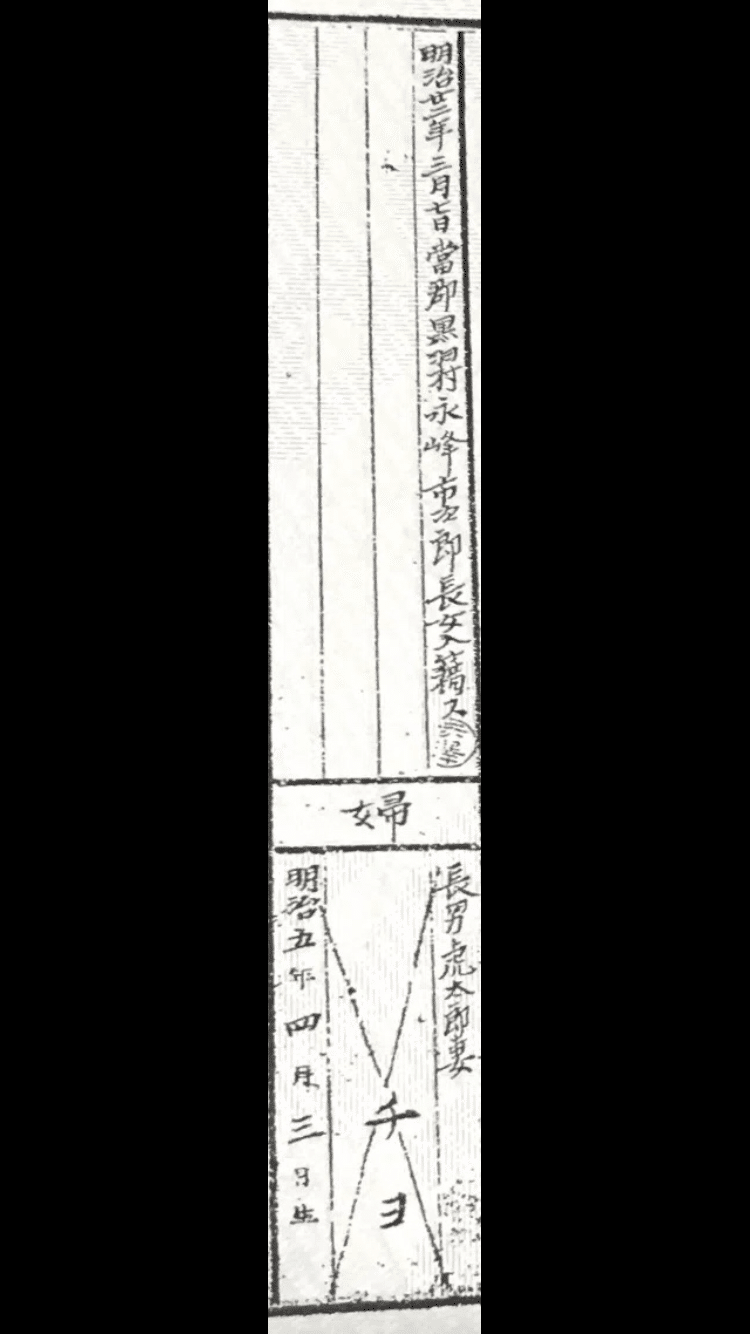

大伯母の母(私の曽祖母 永峰チヨ)は東かがわ市黒羽中村の永峰家(黒羽城城主 永塩因幡守氏継の子孫)の長女で、大伯母の父(私の曽祖父)の妹が東かがわ市黒羽の三谷家へ嫁いだ為、大伯母は三谷家の積善坊での法事に手伝いに行っており、瀬戸内寂聴さんと交流があった。

瀬戸内寂聴さんの祖父 三谷峰八さんは東かがわ市黒羽で江戸時代から代々、讃岐和三盆の製造をする旧家だった。三谷峰ハさんの三男だった瀬戸内寂聴さんの父の三谷豊吉さんは大伯母にあたる須磨の瀬戸内家の養子となり、徳島市で神具店を経営していた。

東京ブギウギなどのヒット曲を持つ歌手の笠置シズ子さんも東かがわ市黒羽の三谷家で生まれたが、生家は代々、製糖業を営んでいた。屋号を黒茂といい豪農だった。今は分家の孫黒茂の三谷製糖が東かがわ市馬宿で和三盆の製造を継続している。

🔸瀬戸内寂聴さん

瀬戸内寂聴さんの父の三谷豊吉さんは、東かがわ市黒羽(くれは)の旧家の出身。祖父の三谷峰八郎さんは和三盆の製造で財産を築いたが、旅役者の女性について消え去ってしまった。その後、製糖工場は人手に渡り、豊吉さんは幼くして徳島へ指物職人の丁稚奉公へ出なければならなかった。

瀬戸内寂聴さんは後に自分の自由奔放さは祖父 峰八の血を受け継いだのかもしれないと自分自身の人生を振り返って小説に書いている。父母の墓は東かがわ市引田の積善坊にあり、墓石には十字架が刻まれている。

🔸笠置シヅ子さん

生家は東かがわ市黒羽(くれは)の三谷家で江戸時代より代々、製糖業を営む豪農だった。祖父の三谷栄五郎さんは漢学者で後に東大総長となる南原繁さんの師だった。実父の三谷陳平さんは南原繁と仲が良く夏になると相生の海へ共に泳ぎに行っていた。

陳平さんは隣村の引田郵便局に勤めていたが若くして亡くなった。生後間もなく笠置さんは、引田出身で大阪の福島で米屋をしていた亀井家の養子となった。笠置さんは東かがわ市引田の積善坊の隣りにある萬生寺内に養父母と弟の墓を建て、雨どいを寄進をした。その雨どいと寄進塔は今も残っている。

🔸森家の出自

寛永年間から代々、碁浦御番所の役人を勤めていた八田家当主 八田孫平の長女 八田キヨは元治元年12月、徳島藩から高松藩 松平家の普請方だった私の高祖父 森喜平のもとに嫁いできた。

ちなみに、私の曽祖父の妹 森トヨは東かがわ市黒羽(くれは)の旧家 三谷家へ嫁いだ。三谷家は瀬戸内寂聴さんの父 豊吉さんの家系で江戸時代から代々、製糖業を営んでいた。歌手の笠置シヅ子さんも黒羽の三谷家で生まれ、後に亀井家の養子となった。現在も三谷製糖が東かがわ市馬宿で讃岐和三盆の製造を続けている。

・阿波水軍 森家の分家 高松藩 普請方 森家

【高祖父の父】森義右エ門 (高松藩普請方)

【高祖父】森喜平 (高松藩普請方) – 八田キヨ (徳島藩碁浦御番所役人兼庄屋 八田孫平の長女、阿波秦氏)

【曽祖父】森虎太郎 – 永峰チヨ (現在の東かがわ市黒羽の庄屋 永峰家の長女。黒羽城城主 永塩因幡守氏継の子孫)

【曽祖父の妹】森トヨ : 東かがわ市黒羽の瀬戸内寂聴さんの祖父 三谷峰八さんの家系である三谷磯八に嫁いだ。三谷家は江戸時代から代々、讃岐和三盆を製造する製糖業を営んでいた。

🔸東かがわ市黒羽で庄屋をしていた旧家出身の曽祖母 永峰チヨ。曽祖父 森虎太郎に嫁いだ。

・永塩因幡守氏継と永峰家

🔸東かがわ市馬宿にある三谷製糖と碁浦の位置関係

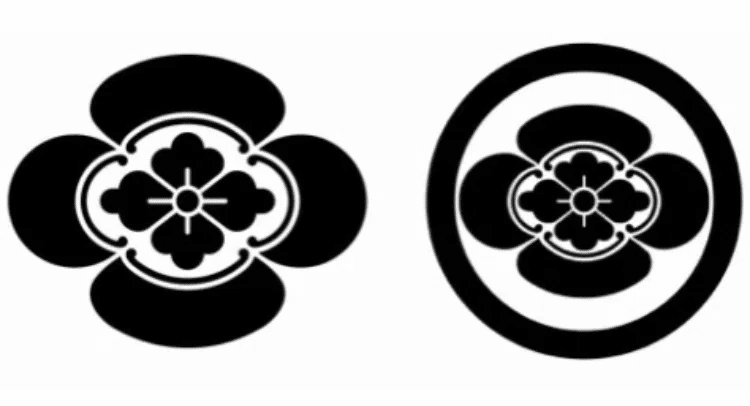

🔸徳島藩 阿波水軍 森家の当主が書いた『木瓜の香り」は阿波水軍 森家の出自と代々の歴史が書かれた書籍。この木瓜は森家の家紋を指す。

🔸高松藩松平家 普請方 森家。徳島藩 碁浦御番所 役人兼庄屋 八田家と『八田家文書』阿波秦氏。讃岐 黒羽城主 永塩因幡守氏継と黒羽庄屋 永峰家。黒羽三谷家と瀬戸内寂聴と和三盆。

🔸徳島と香川の県境にあった碁浦番所の記録「八田家文書」原文が返却されず所在不明となった謎! 八田家文書に残る”高松藩主の鷹狩り風聞書”が興味深い。高松藩主一行 250人が東かがわ市の白鳥へ移動、120人を帰らせ、白鳥神社参拝、竹内邸と日下邸、渡瀬邸に宿泊、与治山と坂元でうさぎ狩り。

🔸【森家のルーツ】仙石秀久の家臣 森権平(森久村)と阿波水軍 森家との関係は? 長宗我部元親の軍と戦い、18才で壮絶な最期を遂げた森権平とは? 森権平の位牌はどこにあるか? 高松藩 森家と徳島藩 碁浦番所役人の八田家との結婚の背景

🔸高松藩 森家と仙石秀久の家臣 森権平久村の関係

森権平の母方の出自: 阿波水軍 森家出身の森権平久村の母は、阿波 赤沢一族の赤沢伊賀守の娘でした。阿波 赤沢一族の赤沢宗伝は、板西城城主でしたが、長宗我部元親軍と戦った中富川の戦いで壮絶な最期を遂げました。赤沢家は、小笠原氏の分派になります。また、森権平久村の祖母は、阿波の撫養城城主 小笠原摂津守の娘でした。

菩提寺: 高松藩 森家の菩提寺は、上記のような関係から赤沢一族の赤沢宗伝の長子が開基した現在の東かがわ市三本松にある海暁閣 勝覚寺となっています。

讃岐四宮家との関係: 森権平の叔母(森権平の父 森村吉の妹)が嫁いだ讃岐の四宮勘左衛門は、後に日下家の養子となりました。この引田の日下(くさか)家は引田村と馬宿村の庄屋であり、大内郡全体の大庄屋(政所)でした。

日下家による供養: 森権平が引田の戦いで長宗我部元親軍に討たれた後、日下家が森権平の位牌を代々、供養しています。

馬宿村との関係: 森権平の亡き後、森権平一族の一部は日下家を頼り、馬宿に住むようになったと考えられます。これが高松藩の森家です。

馬宿村の庄屋: 馬宿村の庄屋は、日下家が務めていました。

八田家との婚姻関係: 元治元年(1864年)、馬宿に住んでいた森家は、高松藩と徳島藩の藩境の徳島藩碁浦番所の役人兼庄屋の八田家と婚姻関係を結びました。

家紋: 阿波水軍森家の家紋は木瓜であり、分家の高松藩森家の家紋は丸に木瓜です。

武具の伝承: 森家には戦前、甲冑や刀がありましたが、戦時中に国に供出しました。戦後、残された刀の鍔を本家の応接間の壁に飾ってありました。

高松藩における役割: 高松藩の森家は普請方として高松藩の東端の要所である馬宿に住み国境沿いの道路や橋を建設する公共事業に携わっていました。馬宿は志度街道沿いにあり、道路や橋の整備、維持が不可欠でした。高松藩の殿様が丹生村の小磯に来た際は、接待をせねばならず経済的に大変だったそうです。森家は金刀比羅宮の階段の築造にも参画しました。

・高松藩 大庄屋 日下家と阿波水軍 森家、森権平久村の関係を考察する

高松藩 森家の菩提寺は赤沢宗伝の長子が中富川の戦い後に東かがわ市小砂に逃れ、開基した勝覚寺(現在は東かがわ市三本松)です。森権平の母 である阿波 赤沢一族の赤沢伊賀守の娘、権平の祖母である小笠原摂津守の娘(赤沢一族は小笠原家の分家です)といった背景から赤沢宗伝の子が開基した寺の檀家となっています。馬宿からだと地理的には海蔵院や引田の積善坊が断然近いのですが、このような理由があるようです。江戸時代は、馬宿に住み普請方として、街道の道路や橋の整備をしたり、金刀比羅宮の石段の築造にも参画したようです。江戸後期には馬宿の隣りにある鳴門市の碁浦番所の八田家と藩を跨いで姻戚関係を結びましたが、これは外国船に対する海防や幕末の番所における情報入手目的の高松藩の思惑もあったようです。

・木瓜紋と丸に木瓜紋

・引田の戦い

阿波水軍 森家出身の森権平久村は引田の戦いで壮絶な最期を遂げた。

・森権平久村の藩

・森権平庵

阿波水軍 森家の家紋 木瓜紋が見える。

・阿波水軍 森甚五兵衛

・戦中の”金属類回収令”によって代々伝わる甲冑や刀剣類は回収されてしまった!

・阿波水軍 森家の家系図

森権平久村は、阿波水軍 初代 森甚五兵衛(森村重)の弟

森権平久村の母と祖母、叔母

・高松藩 大庄屋 日下家の系図

・引田にある日下家の邸宅

以上