阪神・淡路大震災から学ぶ、人と社会の「自己変革」の力

1995年の阪神・淡路大震災は、多くの命と街を一瞬でのみ込みましたが、「ボランティア元年」と呼ばれるほどの支え合いも誕生しました。なぜ人は他者を助けることで、自分までも豊かになれるのでしょうか?

本記事では、その秘密を紐解きながら、ヒントを探ります。災害時に芽生えた思いやりの力が、今の社会とあなたの働き方をどう変えていくのか。

あなたが変わる、社会が変わる

1995年1月17日早朝。淡い冬の空がうっすらと明るくなりかけた頃、兵庫県南部を中心にマグニチュード7.3の強い揺れが襲いました。

後に「阪神・淡路大震災」と呼ばれるこの大地震は、わずか20秒ほどの揺れにもかかわらず、戦後最大級の都市直下型地震として6,000名を超える犠牲者と40,000名以上の負傷者を出し、24万棟近い全半壊家屋をもたらす未曾有の被害をもたらしたのです。

当時の神戸市は国内外の物流拠点として栄えており、世界有数のコンテナ取扱量を誇る港湾都市でもありました。しかし、地震によって港湾施設が壊滅的な被害を受け、国内外の経済活動にも大きな影響が及ぶ事態となりました。

そんな絶望的な状況下でも、人々の心の奥底には「力を合わせれば乗り越えられる」という希望が生まれます。

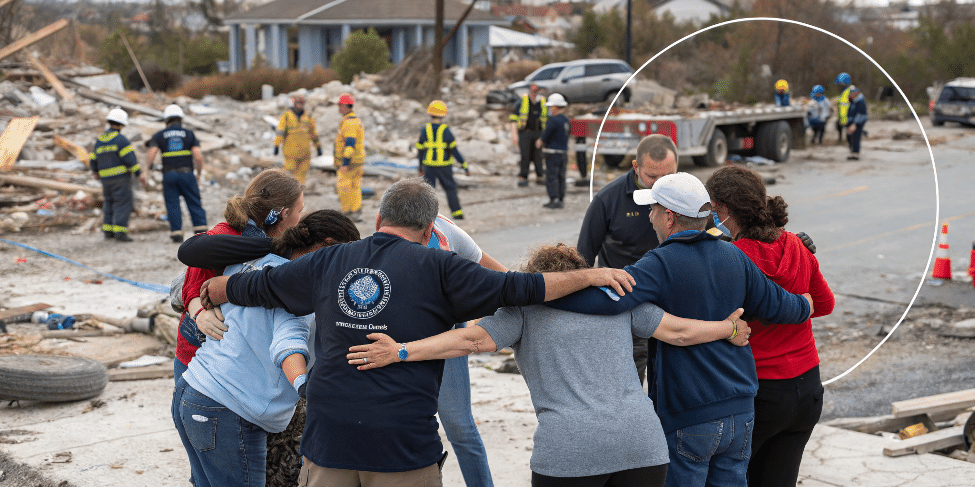

震災直後から全国各地から駆けつけたボランティアの方々が支え合いの文化を拡大させ、「ボランティア元年」という言葉が定着するほどの熱量をもって「助け合いの心」を育みました。

そこには、一人ひとりの変化が社会全体に波及するという、一見小さなようで実は大きな力が秘められていたのです。

本稿では、阪神・淡路大震災の経験がどのように人々の心や社会の在り方を変え、「自己変革」をもたらすきっかけとなったのか、その力の秘密に迫ります。

個人の変化が「社会」を変える

震災直後、多くの人が自発的に被災地へ足を運びました。学生や社会人はもちろん、主婦やリタイア後の方など、年齢や職業を問わず「私にできることがあれば」「困っている人を助けたい」というシンプルな思いから始まった行動でした。

しかし、それを“誰かに任せる”のではなく“自分がやる”と決意するには、自分の価値観や生き方を見つめ直す小さなきっかけが必要だったのです。

自分の時間やお金を、他者のために使うことは日常生活ではなかなか難しいものです。しかし、いざ行動を起こしてみると、不思議な心の変化が生まれました。

「感謝されると、むしろ自分が元気をもらった」

「厳しい状況にもかかわらず、前向きに生きようとする被災者の姿に学ぶことが多かった」

「誰かの役に立てるって、こんなに嬉しいんだ」

こうした声は被災地を中心に広がり、一人ひとりの前向きな気持ちや行動が蓄積されるほど、社会全体が思いやりや助け合いを「当たり前」と感じるようになる雰囲気が醸成されていきました。

大都市が直面した“脆さ”が問いかけたこと

阪神・淡路大震災は、日本の高度経済成長期以降に整備された建物やインフラが、いかに地震に対して脆弱だったかを浮き彫りにしました。とりわけ古い建物では耐震基準が不十分で、倒壊によって多くの命が奪われました。

また、ライフライン(電気・ガス・水道・交通など)が途絶すると、人々がどれほど不便な生活を強いられるかという点も痛感することになります。

国際物流の要として栄えていた神戸港が壊滅的な被害を受けたことで、神戸市のみならず全国規模の経済・物流にも大きな影響が出ました。

しかし同時に、この“大都市の脆さ”が防災体制の見直しや耐震基準の強化につながり、「災害から命を守るにはどうすべきか」「ライフラインが止まったらどう復旧するのか」といった課題が社会全体で共有される契機となったのです。

復興を支えた「創造的復興」と“住む人”の想い

震災からの復興にあたり掲げられたキーワードの一つが「創造的復興」です。これは、単に元の街並みに戻すのではなく、将来を見据えた新たなまちづくりを目指す考え方でした。

住宅の再建とコミュニティの再生

震災による家屋の全半壊は多くの人々の住まいを奪い、避難所暮らしを余儀なくされました。

そこで、古い団地を建て替えたり、被災者の心をケアしたりする活動が盛んになります。震災によって結ばれた新たなつながりを大切にしながら、コミュニティの再生を模索していきました。経済の立て直し

中小企業が多かった神戸市周辺では、地震による設備の損傷から資金繰りまで、経済活動を再び軌道に乗せるための課題が山積みでした。

そこに支援金や融資制度の拡充が行われる一方、被災者自身も「どうしたら地元経済を盛り上げられるか」を考え、新たな産業や観光振興を生み出そうと試みます。

象徴的なイベントとして「神戸ルミナリエ」が挙げられますが、これは震災犠牲者の追悼とともに、人々を明るい光で迎え入れ、街を訪れる機会をつくり出す催しとして定着していきました。防災拠点の整備

公園や公共施設に耐震シェルターや備蓄倉庫を整備するなど、防災意識を次世代へと伝えていく取り組みも進められました。

「いざというときに、何がどこにあるのか」を日頃から確認するという行動が広がったのは、被災経験がもたらした大きな教訓の一つです。

これらの復興の歩みには、「自分たちがどんな街に住みたいか」「これからどう生きていきたいか」という“住む人”自身の想いが常にありました。

物理的な街並みの再建だけでなく、人と人との温かいつながりこそが、復興を支えてきたのです。

ボランティアがつなげた「あなたが変わる、社会が変わる」の連鎖

阪神・淡路大震災では、全国から多くのボランティアが集まり、「瓦礫撤去」「炊き出し」「避難所の運営」などに携わりました。

これが「ボランティア元年」と呼ばれるほどの大きなうねりを起こし、日本社会に「支え合いの力」を見せつけた転機となります。

「誰かの役に立ちたい」という気持ちを原動力に、受け身ではなく能動的に動くことで心が満たされる。

この経験を得た人々が増えたことで、被災地の課題だけでなく日本全体が「支え合う社会」へと少しずつ変容していったのです。

まさに、一人ひとりの小さな一歩が社会の在り方を変えるという「あなたが変わる、社会が変わる」連鎖が、阪神・淡路大震災をきっかけに広がりました。

震災の記憶を風化させないために

震災の悲惨さや助け合いの尊さは、時とともにどうしても風化してしまいます。だからこそ、その記憶や教訓を語り継ぎ、未来の災害に備えることが不可欠です。

日本は地震大国であり、近年は豪雨や台風などの自然災害も頻発しています。災害が起こりうる地域は、決して阪神間に限られません。

震災時における助け合いや命の大切さを絶えず伝えていく「語り継ぎ」の活動は、今後さらに重要になるでしょう。

そうした取り組みは、単に過去の悲劇を語るだけでなく、「私たち全員が住みやすい社会」をつくるための大切な一歩となるのです。

震災の教訓がもたらす「私たち全員が住みやすい社会」への一歩

阪神・淡路大震災は、多くの命と暮らしを奪う一方で、人々の支え合いの力を可視化し、その尊さを教えてくれました。

この学びは、決して大規模災害だけに当てはまるわけではありません。日常生活でも地域コミュニティへの関心を高めることは、災害時に備えると同時に、ふだんの暮らしをより豊かにする要素となり得ます。

「誰かを支えたい」「人の役に立ちたい」という思いは、特別な資格や多額の資金がなくとも、一人ひとりが心に持っています。

小さな行動の積み重ねが大きなうねりへと育ち、やがて社会全体が思いやりや助け合いを自然に受け入れる風土へと変化していく。そんな可能性を、震災の経験は私たちに示してくれたのです。

現在と未来に活かす

地震や台風、豪雨など、災害の発生は予測が難しく、どこで起こってもおかしくありません。だからこそ「自助・共助・公助」の三位一体が改めて注目されます。

自助

家具の固定や非常持ち出し袋の準備、避難経路の確認など、日頃から自分や家族を守る行動を取ること。共助

地域コミュニティや職場など、身近な場でお互いに助け合うこと。いざというときの声かけや初期救助は、多くの命を救う重要な役割を果たします。公助

行政や政府による支援や救助体制。被災直後はどうしても対応が遅れることがありますが、自助や共助が機能している地域ほど被害拡大を防ぎやすくなります。

さらに、「ボランティア」の力も見逃せません。震災を契機に多くの人々が支援活動に参加し、災害時だけでなく平時においても、地域コミュニティやNPOへの関わりが促進されました。

こうした輪が日常的に広がることで、いざというときにスムーズな共助体制を築きやすくなります。

国際協力と知見の共有

阪神・淡路大震災の経験は日本国内にとどまらず、国際社会にとっても貴重な教訓です。

UNCRD(国連地域開発センター)の防災計画兵庫事務所が設立され、アジア太平洋地域の途上国を中心に防災能力の向上を図ってきました。

大規模災害への対策は一国単位では限界があり、グローバル化が進む現代では各国がノウハウを共有し連携することが不可欠です。

自分自身の心や生活への影響

防災意識がもたらす安心感

家具の固定や非常食の備蓄など、自分でできることを着実に進めると、地震が起きたときのパニックを多少なりとも和らげます。こうした備えは普段の生活にも安心感をもたらし、心に余裕を生む要因となるのです。他者とのつながりが生む豊かさ

被災地でのボランティア活動は、被災者だけでなく、支援者にとっても大きな学びや喜びをもたらしました。

助け合うことで感謝や喜びを共有でき、人生の豊かさを感じられる。この経験が社会全体の活性化につながる可能性を秘めています。心のケアと長期的視点

大規模災害のストレスは長期にわたって続く場合があり、PTSDなどを発症することも珍しくありません。

被災地では心理的ケアや地域での交流が重要視され、こうした長期的なサポート体制の必要性が広く認識されるようになりました。

未来への一歩を踏み出すために

震災から30年近くが経ち、神戸の街並みは見違えるほど復興しました。しかしその一方で、高齢化や人口減少など、新たな課題も生まれています。

だからこそ今、阪神・淡路大震災が教えてくれた「人と人をつなぎ、社会を前進させる力」を改めて確認することが重要です。

自助や共助、公助のバランスを考えながら、普段から地域の行事に参加したり、防災訓練に関心を持ったりすることが、いざというときに真価を発揮します。

一人ひとりの心掛けが社会全体の防災意識を高め、結果として「思いやり」や「助け合い」を自然と受け入れる風土を醸成していくのです。

私たちが行動を起こすことで得られる安心感や他者とのつながりは、決して一方通行ではありません。周囲へ波及し、やがて社会全体に影響を与える大きな力となります。

災害がいつどこで発生してもおかしくない今だからこそ、一人ひとりが主体的に備え、行動し続けることで、新たな希望を切り開けるのではないでしょうか。

震災から立ち上がった復興の歩みは、私たちが安全・安心な社会を築くための最良の指針であり、これからの羅針盤です。

次に来る大きな災害から一人でも多くの命を守り、被害を最小限にとどめるために、今日からできる備えを始める。その積み重ねが、私たちや地域社会を豊かにし、新たな活力をもたらす大きな一歩となるはずです。

私たち一人ひとりの行動が社会全体を変え、そしてその行動がさらなる行動を呼び起こす。震災から学んだこうした教訓は、日常においても、そしてこれからの未来においても大きな意味を持つのではないでしょうか。

私たちがその意義を忘れずに持ち続ける限り、「あなたが変わる、社会が変わる」という連鎖は、より豊かな社会を築く原動力となり続けるのです。