番外編⑤:「B to Bマーケティングの定石」を読んで、参考になりそうなことをまとめてみた

「B to B マーケティングの定石(WACUL 垣内勇威 著)」を読んだので、自分にとって参考になりそうなことをnoteにメモしておこうと思います。

なぜ、 B to Bマーケティングの大半は失敗に終わるのか?

失敗の理由

B to Bマーケティングの大半が失敗に終わるのは「組織の抵抗にあうから」である。なぜ「組織の抵抗にあう」のかというと、「B to B マーケティングを真面目に進めることは、とにかく面倒臭いから」である。

マーケティング担当の基本スタンス

マーケティング担当の基本スタンスとしては、営業担当の邪魔をすることはNGであり、「足をつかった営業担当」を活かしつつ、彼らを全力でサポートすることから取りかかるべきである。

また「信頼関係のない相手」に対して、いきなり製品・サービスを売りつけようとするチャレンジ(ウェブ広告を使った無謀なプッシュ営業など)は無意味である。

逆にいうと、マーケティング活動としては「信頼関係」を気付くために、顧客視点で喜んでもらえること以外は、全てやめるべきである。

マーケティング担当は自己満足に走る

他チームの協力を得られないマーケティング担当が陥るのは、自分たちだけで完結する「やった感のある自己満足の仕事」である。典型的なのは「ツール導入」「データ統合」「デザイン刷新」の自己満三兄弟である。

「ツール導入」は新人マーケティング責任者が好む「やった感のある仕事」の代表格である。ツール自体が悪いというわけではないが、大抵の場合、ベンダーの言いなりになるがままに、目的・仮説なくツールだけを導入して終わる。

「データ統合」も「社内に散らばったリソースを集約する」という大義名分があり、わかりやすい実績になる。ただし、これも「ツール導入」と同様に、「統合したデータを以てどうやってアクションにつなげるのか」ということまで考えられておらず「ただ、データ統合しただけ」となる場合が多い。

最後に「デザイン刷新(Webサイトのデザインリニューアル、ロゴのリブランディング、カタログのデザイン刷新など)」もやった感の出る仕事である。これらのことをやったからといって、顧客が喜ぶことはまずない(喜ぶかどうか以前に、デザイン刷新に気付くのは企業側だけ)。ゆえに、この仕事は自己満足の極みである。

なお、上記「自己満三兄弟」が「無意味な自己満」なのは、「目的や仮説なしに、ただやってしまった場合」である。そのため、よくある間違えとしてこれらを認識しておくことは大切である。

戦略の定石

まずは「やらなくて良いこと」を押さえる

B to B事業を下記の3つの軸で分類すると、それぞれの「実はやらなくて良いこと」が見えてくる。

ターゲット企業の数

新規顧客狙いか既存顧客狙いか

顧客の商品知識が豊富かどうか

ターゲット企業の数

⇨ ターゲット企業数が少ないなら、デジタルマーケティングは不要

ターゲット市場(例えば、日本国内市場)のターゲット企業が100社以下であれば「個別接客戦略」をとるべきである。また、1000社くらいターゲットがいる場合でも、単価が高いなどの理由で営業が定期的にすべて回りきれる事業であれば、同じくのこ戦略を選択すべきである。

「個別接客戦略」とは、「文字通り1社1社名指しで狙って営業する戦略」である。ターゲット企業リストを作り、さらに各企業内で意思決定に関わる部署とキーパーソンを明らかにしていく。大半のコミュニケーションは人海戦術となり、お客様の社内事情について解像度を極限まで高めてから提案につなげる。

逆にいえば、「広いターゲットに向けたアプローチは一切不要」である。

デジタルマーケティング、広告、大規模ウェビナー、展示会、インサイドセールス、SNSなど、世の中でよく目立っている施策は、一瞥の価値すらない。

「個別接客戦略」における主な活動は「営業担当による、日常的な定期訪問」である。すなわち、営業担当を流通チャネルと見なし顧客に価値を届ける(営業担当に有益なコンテンツを持って、定期訪問してもらう)ことが、この戦略におけるB to B マーケティングなのである。

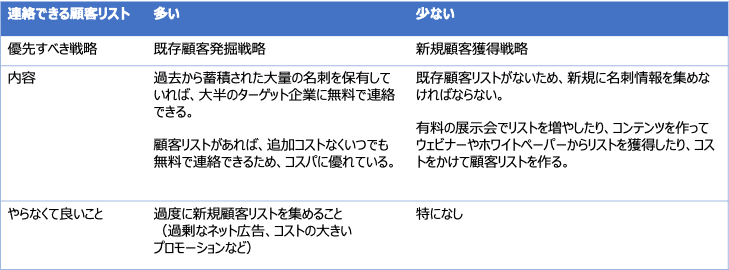

新規顧客狙いか既存顧客狙いか

⇨ 創業10年を過ぎていれば、新規リードは少なくても良い

B to B事業を10年以上続けてきたような企業であれば、過去から蓄積された大量の名刺情報があるため「既存顧客発掘戦略」を選択すべきである。

また「新規事業」であっても、歴史ある企業が始めたものであれば、「既存顧客発掘戦略」を選択すべきである。新規事業自体に既存顧客はいなくても、企業としては大量の顧客リストを保有しているため、低コストでリーチすることができる。

「新規事業」担当者の多くは、なぜかベンチャー企業の経営者にでもなったつもりで独力で新規リードを取ろうとするが、これは非効率でしかない。大企業が「新規事業」で勝てる理由は、既存の財務・事業などの資産のおかげであるということは、認識すべきである。

顧客の商品知識が豊富かどうか

⇨ お客様が商品知識豊富な場合は、純粋想起の獲得が最も大切

お客様の商品知識が多い場合は「説得前倒し戦略」をとるべきである。

この場合、お客様は営業担当と会う前から自分で選んでいることが多いため「お客様が望むのであれば、どんなにマニアックな技術情報でもウェブサイトに掲載すべき」である。

また、お客様がほぼ独力で意思決定するにあたり「純粋想起」は非常に重要である。「純粋想起」とは「XXという商品なら、〇〇という会社が有名・安心である」という認知のことである。この認知はお客様の思い込みや偏見によるところが多いが、意思決定に大きな影響を及ぼしている。「純粋想起」は、メルマガでもテレビCMでも「連呼し続けること」により、意外と獲得できる。

「戦略の定石」の活用範囲

なお、この「戦略の定石」の基本的な考え方はグローバル展開の際にも問題なく活用できる。しかし、国や地域によって顧客特性が異なるのは事実であり、売れる商品や訴求内容も異なる。そのため、販売を強化していくためにはローカライズは必要となるケースが多い。

「トップ営業が顧客に愛される理由」を再現する

「トップ営業が顧客に愛される理由」とは、「何らかの方法」により、トップ営業は「顧客の信頼」を勝ち取っているためである。そして、その何らかの方法とは「顧客の信頼を勝ち取るコンテンツ(無駄と本音)の提供」である。

マーケティング担当者は、この「無駄と本音」をコンテンツ化して、ホワイトペパー、ブログ記事、ウェビナーなどの何らかの方法で発信すべきである。

戦術の3つのフェーズ

日常生活フェーズ

「B to Bの商材は合理的に選ばれる」は思い込みであり、日常で何となく良さそうだと刷り込まれた企業名・商品名があれば、顧客は思考せずに飛びつく。

ゆえに、この「日常生活フェーズ」は重要であり、このフェーズで目指すのは下記2点である。

信頼の獲得

純粋想起の獲得

信頼の獲得

日常生活フェーズでまず大切なのは信頼の獲得である。

具体的には、前述の「本音」と「無駄」で愛されるような情報発信を、ターゲットに対して続けることで、企業や製品の信頼を積み重ねる。

当然、自社の宣伝は最小限にする必要があり「無駄」かつ「本音」でなければ、顧客は見向きもしない。

純粋想起の獲得

「XXといえば○○」のポジションを獲得できれば、これは強い。

前述ように、これは意図的に連呼することで獲得することができる。

また、例えばメルマガであれば、仮に開封されなくても純粋想起を狙えるように「タイトル」と「送信者名」だけでわかるようにしておく。

また、日常生活フェーズでは「コンテンツの作成」が必要になる。

まずダメなコンテンツ(ユーザーの心に届かないコンテンツ)は下記の通り。

ただの商品紹介

当たり障りのない事例

やっている感だけのサステイナビリティ(SDGsなど)

当たり前の内容が書いてあるホワイトペーパー

内輪ネタ

一方、卓越したコンテンツは、以下の要素を満たしている。

※ 書籍にはウェビナー、ホワイトペーパー、展示会のコツについても記載あり

初回購入フェーズ

まず認識すべきことは「新規受注は、継続受注やアップセルよりもずっと難しい」ということである。ゆえに「初回購入フェーズ」は、購買プロセスという山脈の中で、最も高い山を超えるタイミングである。

そこで大切になってくるのは、下記2点である。

障壁を後ろ倒しにすること

小刻みにゴールを設定すること

障壁を後ろ倒しにすること

「初回購入ハードルをできるだけ下げて、継続購入フェーズにハードルを寄せること」を指す。きちんと価値のある製品・サービスであれば、新規受注よりも継続受注の方が簡単である。さらにいえば、継続受注されないような製品・サービスはこの世から消滅する運命にある。

小刻みにゴールを設定すること

「初回購入までのプロセスを細分化し、それそれに小さなゴールを作ること」を指す。ザ・モデルでいうところの「商談フェーズの設計」に考え方としては近い印象。

※ 書籍には、上記2点の具体的な方法についても記載あり

継続購入フェーズ

マーケターなら商品そのものを磨いてLTVを最大化せよ

LTVを高めるために向き合うべきなのは、言うまでもなく「製品・サービス」の利用体験そのものである。B to Bマーケターは製品・サービスについては「責任範囲外です」ということが多いが、製品・サービスにまでマーケターが口出しできれば、成功確率は格段に上がる。

マーケターが定性ユーザー行動観察調査をする

継続購入フェースにおいて、マーケターは顧客と1対1インタビュー調査をすべきである。マーケターに調査実施をすすめる理由は、下記3点である。

継続顧客の意見を反映した施策の後戻りは難しいため

長くお付き合いしていく顧客への過剰なおもてなしを削減するため

顧客の体験設計が、比較的コントロールしやすいため

継続顧客の意見を反映した施策の後戻りは難しいため

このフェーズでの改善施策は、特にコストが大きくなる傾向がある。よって、改善要件を決める前に、顧客の解像度を高めて、成功確率を高めるべきである。多額のコストをかけて作りあげだガラクタが使い物にならず、廃棄処分になることを妨げるなら、事前の調査コストなど安い出費である。

長くお付き合いしていく顧客への過剰なおもてなしを削減するため

このフェーズ以降、お客様とは長くお付き合いしていく必要がある。短期的にわずかなコストでも、長期にわたって継続発生すれば利益構造が圧迫される。よって、LTVに貢献しない過剰なおもてなしは、極力排除する必要がある。

しかし、思い込みで「顧客視点」を追求しようとすれば、本当は誰も喜んでいない「無駄なおもてなし」ばかりを提供してしまう。一度はじめてしまったサービスを停止するのは非常に困難である。顧客調査はこうした不毛な業務をやめさせることにも貢献する。

顧客の体験設計が、比較的コントロールしやすいため

一度購入を決めた顧客は、多かれ少なかれその製品・サービスを「きちんと使おう」と努力する。継続購入フェーズの顧客は、じっくり説明して利用を促すことができる。そのため、顧客調査に基づく緻密な体験設計が可能である。

永続はない前提で「続ける仕組み」を考える

理想的な続ける理由は「その製品・サービスが唯一無二の存在だから」である。

一方、現実的な続ける理由の大半は「他に変更するのが面倒だから」である。

そして、逆にどうやったら「他に変更するのが面倒」な状態を作り出せるのかを考えることが重要である。

以上となります。

自身がやってしまいがちなイマイチな施策に対してズバッと提言してくれていたりして、どきっとしつつも、読んでよかったです。事業フェーズとターゲットによる違いなどもあると思うので、この書籍に書いてあることがそのまま当てはまるわけではないと思いますが、とても参考になりました。