直前勉強会報告リポート

今回も日本茶インストラクター2次試験に向けた、直前勉強会の様子、鑑定編をリポートします。

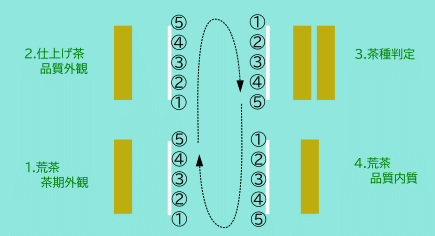

まず、試験会場の様子はこんな感じです。

鑑定試験では、4種類の試験が各5分間行われます。

1.荒茶の茶期鑑定試験(外観審査)

2.仕上げ茶品質鑑定試験(外観審査)

3.茶種判定試験

4.荒茶の品質鑑定試験(内質審査) です。

1と2の外観審査は茶葉を触れることができますが、ビニール手袋を着用したままです。4の内質審査については、香気と水色と滋味を見ますが、マスクをずらすことができるのは滋味をとる時のみで、香気はマスクの上からです。

少し不利な状況だと、先生方もおっしゃっていましたが、仕方がないですね・・・

試験全体での注意事項は、「同じ記号を2回以上使うと無効になる」という事を強く言われました。※解答枠の外にメモを取ることはOK!

また、解答の記号が大文字の「A」や小文字の「a」または、カタカナであったりするので、そういった初歩的な所で落とさないよう落ち着いて試験に望みたい所です。

前置きが長くなりましたが、ここから勉強会の様子をお伝えします。

はじめに1~4の解説付きの判定を練習させて頂き、最後にもう一度1~4を周り模擬テストを体験しました。

1.荒茶の茶期鑑定試験(外観審査)

私が振り分けされたグループでは、受験番号が1番早く①でした。最初にあげた図でいうと一番端に立つことになります。

鑑定試験は1~4まで同時に行われており、4の内質審査は茶を浸出させる為、準備に時間がかかります。その間1~3の試験を受ける私達は、白線の外側でじっと待ちます。

4の試験準備が整った所で、全ての試験台の茶葉が現れますが、この時点ではメモを取ることは禁止です。

始めの合図があり、白線の内側へ入り、一巡目は目の前にある茶葉から順番に5種類見て回ります。二巡目からは見たいところを自由に見れます。

外観審査のポイントとしては、「優しく混ぜたっぷる取る」と先生がおっしゃていました。ずっしり重みがあるものが良いもので、重みはビニル手袋をつけていても感じ取れます。

しかし私は自分の目を信じ、形や色で判定しました。

人それぞれ得意な感覚があると思うのですが、私がこの勉強会で信用したものは自分の目でした。

茶期が早いもの程品質が良いので、つまりは質の良いお茶順に格付けするということです。一番悪いものはすぐに判別が付きました。一番良いものもある程度わかりましたが、2位と3位の違いは良く分かりませんでした。後の模擬テストでも、やはり2位と3位を入れ違えていました。

この日の私は、荒茶に関しては、全て正解ということはありませんでした。

終了1分前の合図がありました。この時点でもう決めていた方が良いとのことです。この1分間は、記入漏れがないか、2つ同じ記号を使っていないかなどチェックをします。

終了時間となりました。次の試験台へ移動します。

2.仕上げ茶品質鑑定試験(外観審査)

仕上げ茶は、荒茶を仕上げ加工し店頭で販売されているものなので、私達が良く目にする馴染みのある茶葉です。

流れは1の試験と全く変わらず、違いは荒茶か仕上げ茶と言う点のみなので省略します。

3.茶種判定試験

茶種判定試験の練習では、15種類見せて頂きました。

玉露・かぶせ茶・普通煎茶・深蒸し煎茶・てん茶・蒸し製玉緑茶・釜炒り製玉緑茶・茎茶・芽茶・焙じ茶・玄米茶・粉末茶・烏龍茶・紅茶です。

私がすぐに判別がついたのは、てん茶・茎茶・玄米茶です。明らかに違うのでわかりやすいのですが、私が苦手に感じる判別は、玉露・かぶせ茶・普通煎茶です。

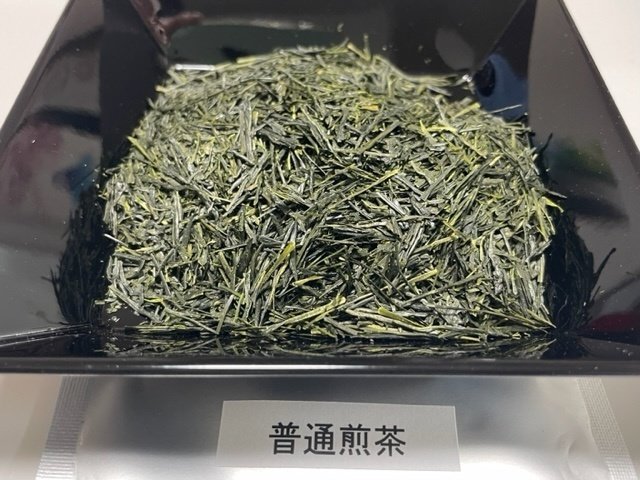

この写真は自宅で撮影したものですが、判断ポイントとしては

玉露:濃い緑で、普通煎茶に比べ太いこと

かぶせ茶:玉露と普通煎茶の間

普通煎茶:細くよれて形が良い

茶種判定試験は他の試験同様、始まりの合図がなってから、一巡目は台の周りをぐるっと周り、その後好きな箇所を見ます。香ることもできます。

ものによっては紅茶と烏龍茶の判別も分かりにくいかもしれませんが、香ることで判別できます。

模擬試験では、10種類のお茶が出たのですが、玉露が出て来ず、かぶせ茶を普通煎茶、普通煎茶を玉露と回答して間違えました。

それにしても、普通煎茶は身近なお茶であるだけに、間違えたことにショックを受けました。

解答用紙には、そこにないダミーのお茶も書いてあるので、惑わされないよう注意が必要です。

4.荒茶の品質鑑定試験(内質審査)

(勉強会当日私のグループは、内質審査が一番初めでした)

1で伝えた通り、準備に少し時間がかかるのですが、湯を淹れる前から茶葉の様子は見ておいた方が良いです。私は①の所に立っているので、手前3つ位しか茶の様子を見ることができませんが、少しでも情報が多いほうが有利です。

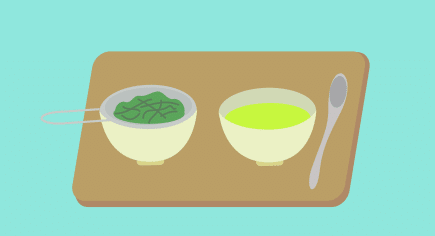

最初はこのイラストのようにセットしてありますので、③の人や、背が高い人は全て見えるかもしれません。

そして試験官が1カップ7秒間隔で湯を注いで、全てのカップの茶葉を平等に開かせます。

本当は茶が開いている様子をみたいのですが、受験者の前で試験官が作業をするので、難しいと思います。

この時間もメモは取れませんのでご注意を。

準備が整い、プラスチックカップが配られます。始まりの合図とともに、他の試験同様一巡目は順番に見て回ります。

水色は正直識別できないほど同じでした(*_*)ネットカップを鼻に近づけ香気をとります。滋味はスプーンですくい、プラカップに入れて、舌の上でみます。滋味は唯一マスクをずらすチャンスです!

一番品質の悪いお茶は味と香りにハッキリ出てきましたが、その他の味と香りは判断が難しく感じました。

そこで、助けとなるのが茶殻です。

品質の良いものほどゆっくり葉が開き、柔らかそうな見た目で、悪いものほど早い段階で大きく開きます。

練習の時は要領が分からず間違えていましたが、模擬試験では湯を入れる前の葉の様子と茶殻で判断し、全問正解でした。

試験の趣旨とはずれているのですが、やはり私の場合目で判断することが効果的だと思いました。

模擬試験結果

4つの模擬試験後答え合わせをしました。

全問正解した人は、1人もいなかったようです。

全問正解で25点(? 点数配分は不明です)私は6箇所間違えて19点でした。1と2の試験は両方とも2位と3位を入れ違え、3の試験は前述の通り2箇所間違え、4は全問正解!!

合格点がいくつなのかはわかりませんが、自分の得意と苦手がはっきりしたことが大きな収穫でした。

以上が勉強会の鑑定の様子です。

受験者の皆様、ゆっくりお茶でも飲みながら少ない残り時間を有効に使い頑張りましょうね!!

茶碗はお猪口です笑 タルトと蛇の目が・・

長文となりましたが、最後まで読んでいただきありがとうございました。