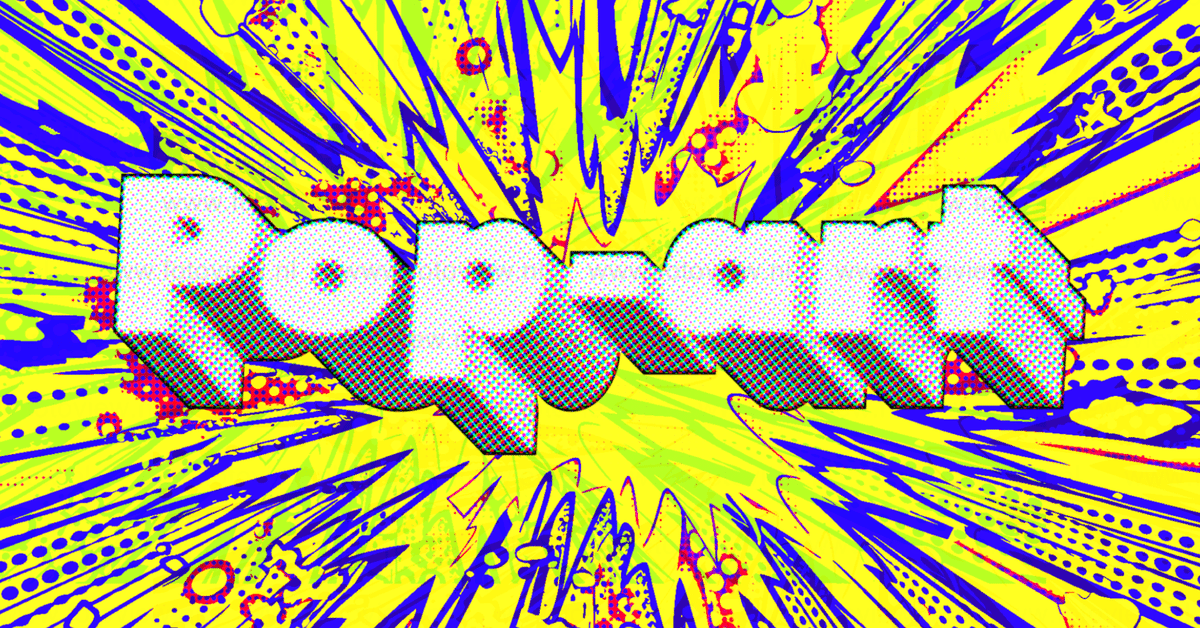

このアートは知られるべき:Pop-art (Part2)

はい〜!!みなさん〜こんにちは〜👋👋👋

また会いました!!

お元気ですか。🙆♂️

今日は前回の引き継ぎで、「Pop-art」についてお話しましょう。

Part1ではPop-artが生まれた歴史についてでしたが、今回は、Pop-artから生まれたアートと他の分野に与えた影響についてご紹介します。練習の内容も含めていますので、是非最後までお読みくださいませ〜

さて、さっそく入りましょう!!

II. Pop-artから生まれたその他のアート

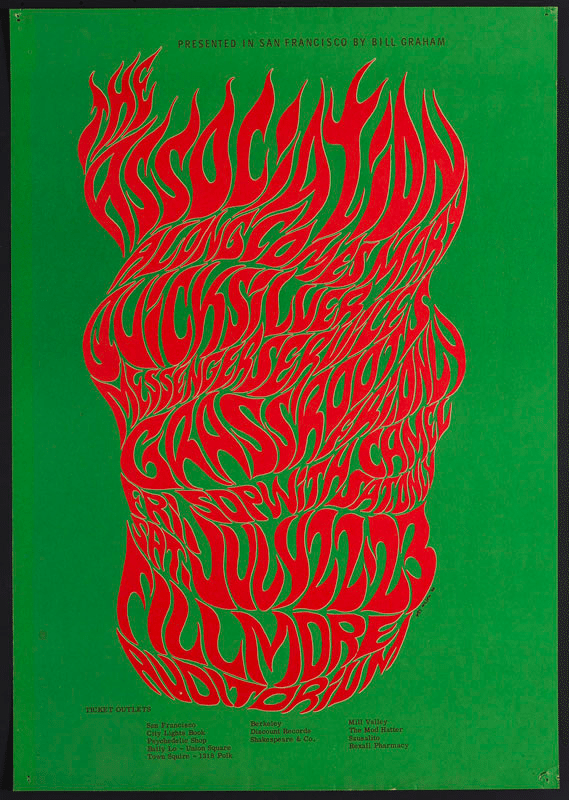

1. サイケデリック・アート

英語では「Psychedelic art」と言います。

サイケデリックというのは、幻覚剤を服用したときに起きる心理的な恍惚状態のことを指し、この幻覚的な陶酔状態を音楽や美術、服飾などによって表現したものをサイケデリック・アートという。サイケ調芸術、幻覚芸術ともいわれ、幻覚症状を引き起こす麻薬の一種であるリゼルギン酸ジエチルアミド(LSD)の名からLSDアートといわれることもあります。

アートだけでなくて、生活にも影響があったと言われています。

それは「サイケデリック・ムーヴメント」です。1960年代後半に巻き起こった、幻覚剤LSDがもたらす知覚体験を元にしたサブカルチャーの一大ムーヴメントのこと。中心となったのはサンフランシスコのヘイトアシュベリー地区で共同生活を送り、ヒッピーと呼ばれることになる若者たちのコミュニティです。そこで生まれたライフスタイルは、ドラッグ・カルチャーとも密接に結びついていました。

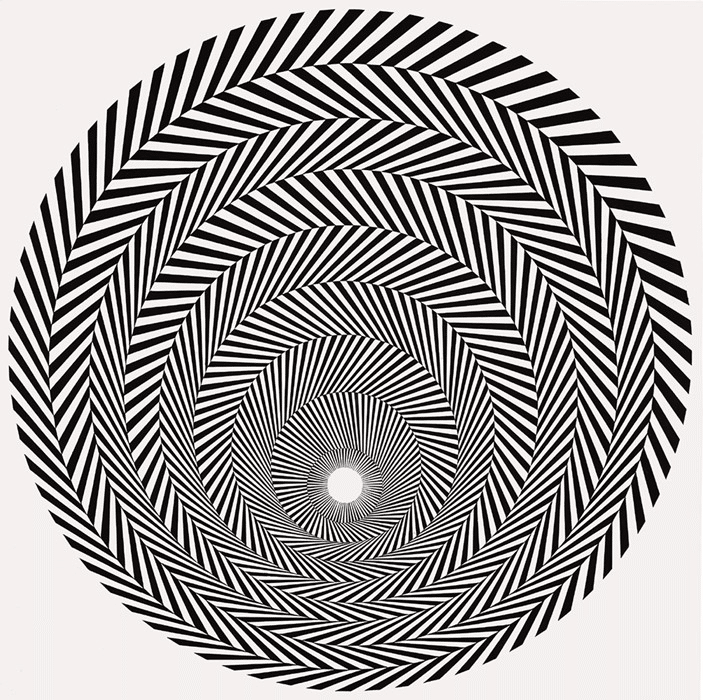

常態では到達できない幻覚状態の体験をもとに、幻視や幻聴などの感覚を活かした、陶酔的な表現が特色となっており、デザインや絵画のみならず、キネティック・アートやライト・アート、写真、映像などにその特色を見出すことができる。感覚の追体験をねらったような作品も多くつくられました。

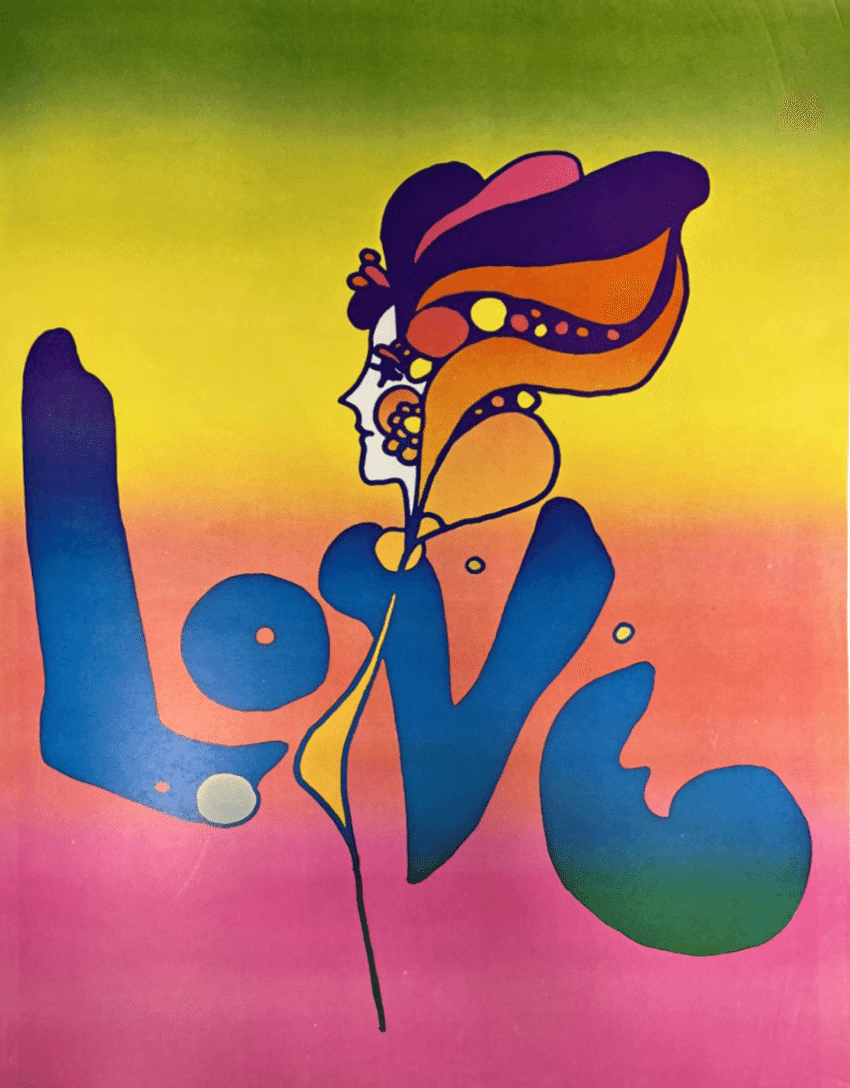

代表人物となってピーター・マックス(Peter Max)のアート作品はグラフィック・デザインにおけるサイケデリック運動の一部でありました。マックスの作品は1960年代後期から1970年代初期にかけての広告デザインに多大な影響と模倣を生み出しました。

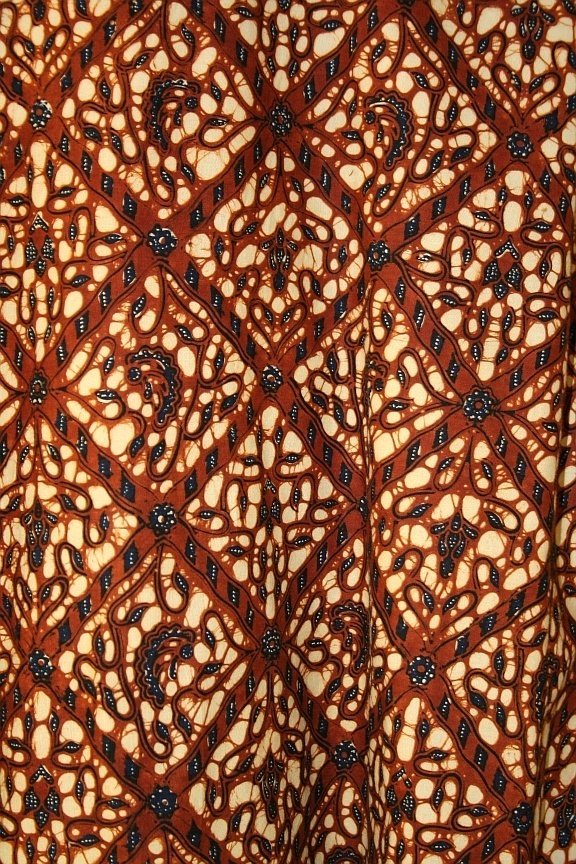

印刷では、多数のポスター店は壁の装飾として薬剤のない「Blotter Art」(ブロッターアート)を提供しました。サイケデリックな被験者は、バティック(タイダイ)またはキルトにもあります。モチーフは極東やインドの神秘主義の要素を持つ安っぽいカラフルな動物や空想科学小説のファンタジーの数字から複雑なグラフィックパターンまで多岐にわたります。そして、それは二次形式であろうとなかろうと、フラクタルの数学的枠組みを利用します。

デジタル時代になって、コンピュータアートは、サイケデリックなビジョンをさらに大きく、より複雑に表現することを可能にしました。フラクタル生成ソフトウェアはサイケデリックな幻覚パターンを正確に描写しますが、さらに重要なことには2Dおよび3Dグラフィックスソフトウェアは比類のない自由な画像操作を可能にします。グラフィックソフトウェアの多くは、サイケデリックなビジョンの直接翻訳を許可しているようです。 「デジタル革命」は確かにティモシー・リーリー以外には「新LSD」として早くから知らされていました。

ファッションが変化し、芸術や文化の動きがやって来て消えたとしても、あるアーティストは着実にサイケデリアに専念してきました。よく知られている例は、Amanda Sage、Alex Grey、そしてRobert Venosaです。これらのアーティストは、「サイケデリック」な要素を含む一方で、単純な分類を超えた明らかに芸術的な表現である、独特で異なるスタイルを開発しました。そのような芸術的発展の段階に到達するためにサイケデリックを使用する必要はありませんが、真面目なサイケデリックアーティストは、ビジョンを得るための具体的な技術があることを実証しており、その技術はサイケデリック薬の創造的使用であります。

2. シミュレーション・アート

説明と歴史

英語では「Simulation art」と言います。

アプロプリエーション・アート(appropriation art)とも呼ばれます。

シミュレーション・アートのキーワードのまま検索すると、出てくる記事や資料などは少ないのですが、「シミュレーショニズム」にすれば、結構でてきます。

シミュレーショニズムとは、「流用」や「コピー」をすることでオリジナルを超えることを目的とした美術の動向です。つまり本来であれば、美術において邪道とされるコピーや模倣を、表現の手段として用いたアートなのです。

1980年代、ニューヨークを中心に盛んになったアートの動向のひとつで、ある意味でそれまでのアートのあり方を覆すような、非常にシニカルな要素を持っています。

シミュレーショニズムが誕生した背景には、モダニズム(近代主義)の停滞を打開しようとするポストモダニズム(ポストモダン)の動向がありました。

特にポストモダニズムの代表的な思想家といわれるフランスのジャン・ボードリヤールによって、シミュレーショニズムは理論化されます。

シミュレーショニズムの基底にあるのは、アートの世界で信奉されるオリジナリティやアウラ(唯一性)に反発し、逆手に取るという概念です。この概念を体現するための表現方法が、アプロプリエーションでした。アプロプリエーションは、「盗用美術」と訳されています。しかし、ただ盗用するだけではありません。盗用することによって、想像力や個性などを意識的にそぎ落とし、イメージだけを新しい文脈に取り入れる技術をアプロプリエーションと呼びます。

右: Vincent van Gogh, “The Sheep-Shearer (Milletの後),” 1889

前述したように、日本で1991年に椹木野衣が著した『シミュレーショニズム ハウス・ミュージックと盗用芸術』は、世界中で大きな反響を呼びました。ボードリヤールの思想をもとに執筆された同書は、「怖れることはない。とにかく盗め」という衝撃的な文章から始まります。

シミュレーショニズムは多様なスタイルで表現されますが、それを「サンプリング」「カットアップ」「リミックス」というカテゴリーに分けたことが、椹木野衣の同書が発端でした。

・サンプリング:すでにあるイメージを流用する方法

・カットアップ:オリジナルのイメージを切り刻む方法

・リミックス:イメージを反復する方法

シミュレーショニズムは上記の手法を通し、オリジナルとコピーの関係を無効化するシミュラークルと呼ばれる記号やイメージを構築していくことで、作品となるのです。

従来の美術史観を覆すような理論を展開したその本は、アートやカルチャーの動向にも大きな影響を与える名著とされています。

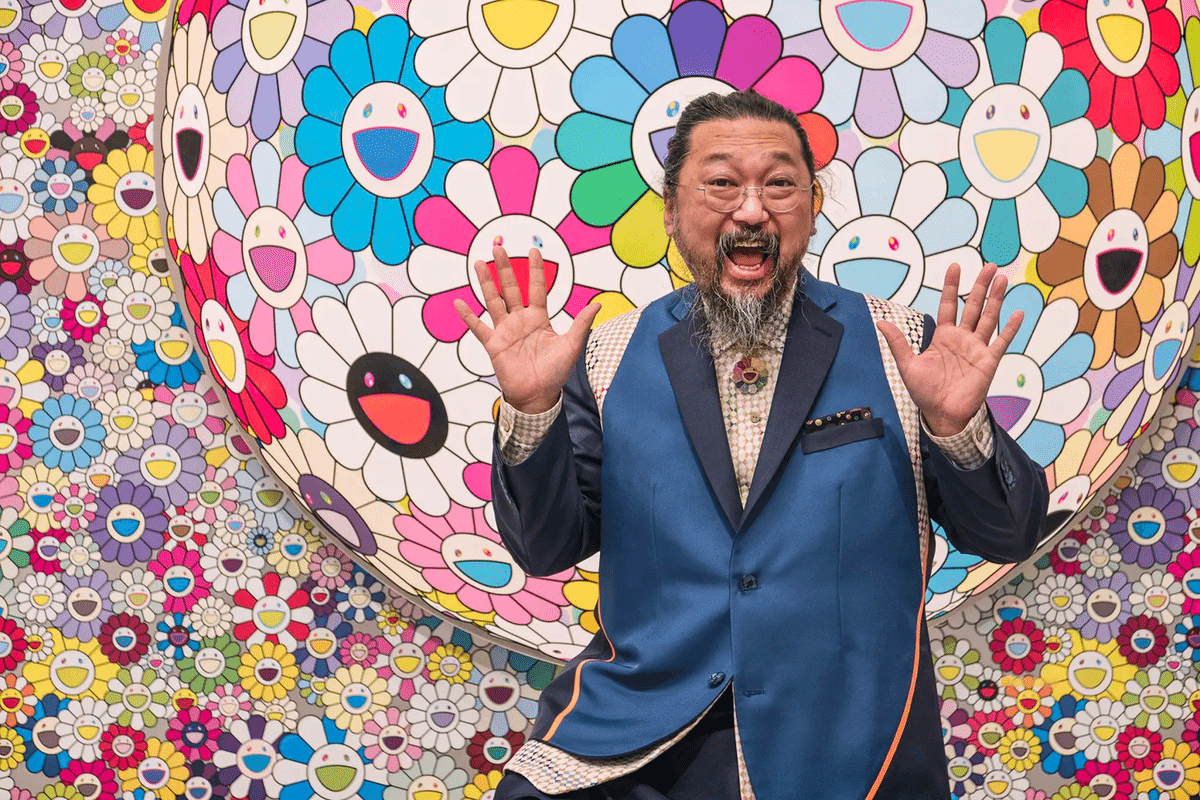

世界的に知られる日本のアーティスト村上隆も、シミュレーショニズムの影響を受けた作家とされています。

シミュレーショニズムと日本との関係は、浅からぬものがあるといえるでしょう。

次は、シミュレーショニズムの代表的なアーティストについて、特徴とともにご紹介いたします。

シェリー・レビーン (Sherrie Levine)

検索してみると、一番出てくるのは「シェリー・レビーン」という芸術家です。シミュレーショニズムの表現方法であるアプロプリエーションを用いたアーティストの代表格と言われました。

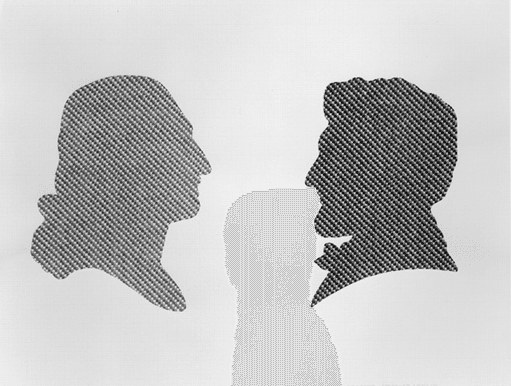

ウィスコンシン大学で学んだのち、ポストモダニズムの方向性が明確になった1977年の『ピクチャーズ』(Pictures) 展に参加します。レビーンはこの展示会に大統領の横顔を描いた作品を出品し、注目を集めました。

36 枚の素描のうちの 1 枚、紙に蛍光テンペラ。

ピクチャーズより、アーティストスペース、1977

右: Untitled (President 5) - Sherrie Levine (1979)

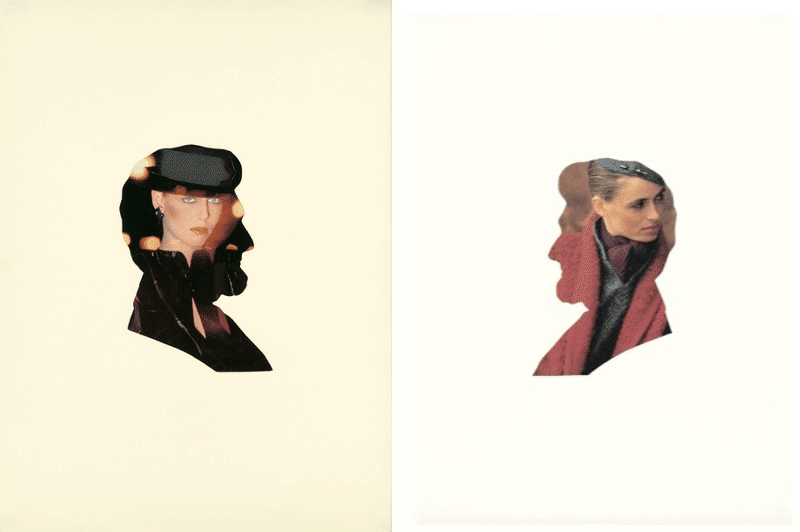

その後、コラージュ作品や著名な美術作品の写真を撮影した作品を多数制作し、アートの独創性を問うアプロプリエーションのアーティストとして名前が知られるようになります。

レビーンの代表作には、20世紀前衛美術の源ともいわれるマルセル・デュシャンの『泉』(1917) を模して鋳造されたブロンズの彫刻 Fountain (1991)や、写真家ウォーカー・エヴァンスを複写したAfter Walker Evans(ウォーカー・エヴァンスにならって)などがあります。

ほかにも様々な作家でアプロプリエイションを行っていました。画集を撮影することで製作したゴッホの絵画のアプロプリエイション。レジェの作品の上に水彩絵の具で色を塗ったアプロプリエイション。合板の節穴の部分に明るい単色を塗っただけの作品がありました。

右: After Walker Evans (1981) - Sherrie Levine

いずれもシミュレーショニズムを代表する作品として、高く評価されています。

ジェフ・クーンズ (Jeff Koons)

クーンズは1955年、アメリカペンシルバニアに生まれました。シカゴ美術研究所やメリーランド大学で学んだのち、1980年頃から作品を発表し始めます。初期の作品は、前衛美術の祖デュシャンの概念に影響を受けたものが目立ちます。

クーンズの初期の作品は抽象彫刻の形式を取り、その中で最も知られているものは1985年の『スリー・ボール・50/50・タンク(Three Ball 50/50 Tank)』で、これは半分までホルムアルデヒドを満たしたガラス張りの水槽の中に3つのバスケット・ボールを浮かべたものであります。

1986年、ウサギのおもちゃを巨大にしたステンレス鋼製の「スタチュアリー(Statuary)」を制作し、それから「バナリティ(Banality)」シリーズを1988年まで続けた。その1つ「マイケル・ジャクソン・アンド・バブルス(Michael Jackson and Bubbles)」(1988年)は、ペットのチンパンジーのバブルスを抱いている歌手マイケル・ジャクソンの、金粉を施した等身大の座像で、世界最大の陶器と公表されました。3つ作られた内の一つが、3年後にニューヨークのサザビーズでロット・ナンバー7655として競りにかけられ、約560万ドルで落札されました。それはこれまででクーンズの作品についた最高値の3倍の値段でした。

レディメイドの伝統を守りつつ、ポップアートと同様に商品をテーマとし、大衆にもわかりやすい作品を作ることが彼の特徴です。

現在、クーンズが熱狂と辛辣な批判の両極端の評価を受けているということと、その作品がかなりの高価をつけられているということである。

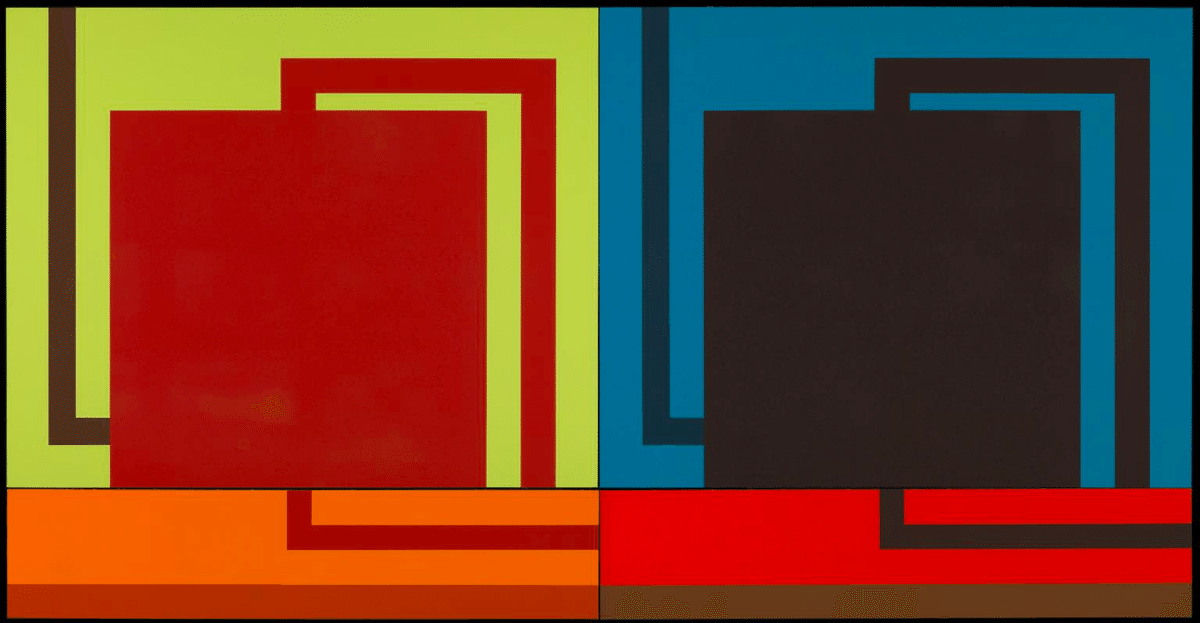

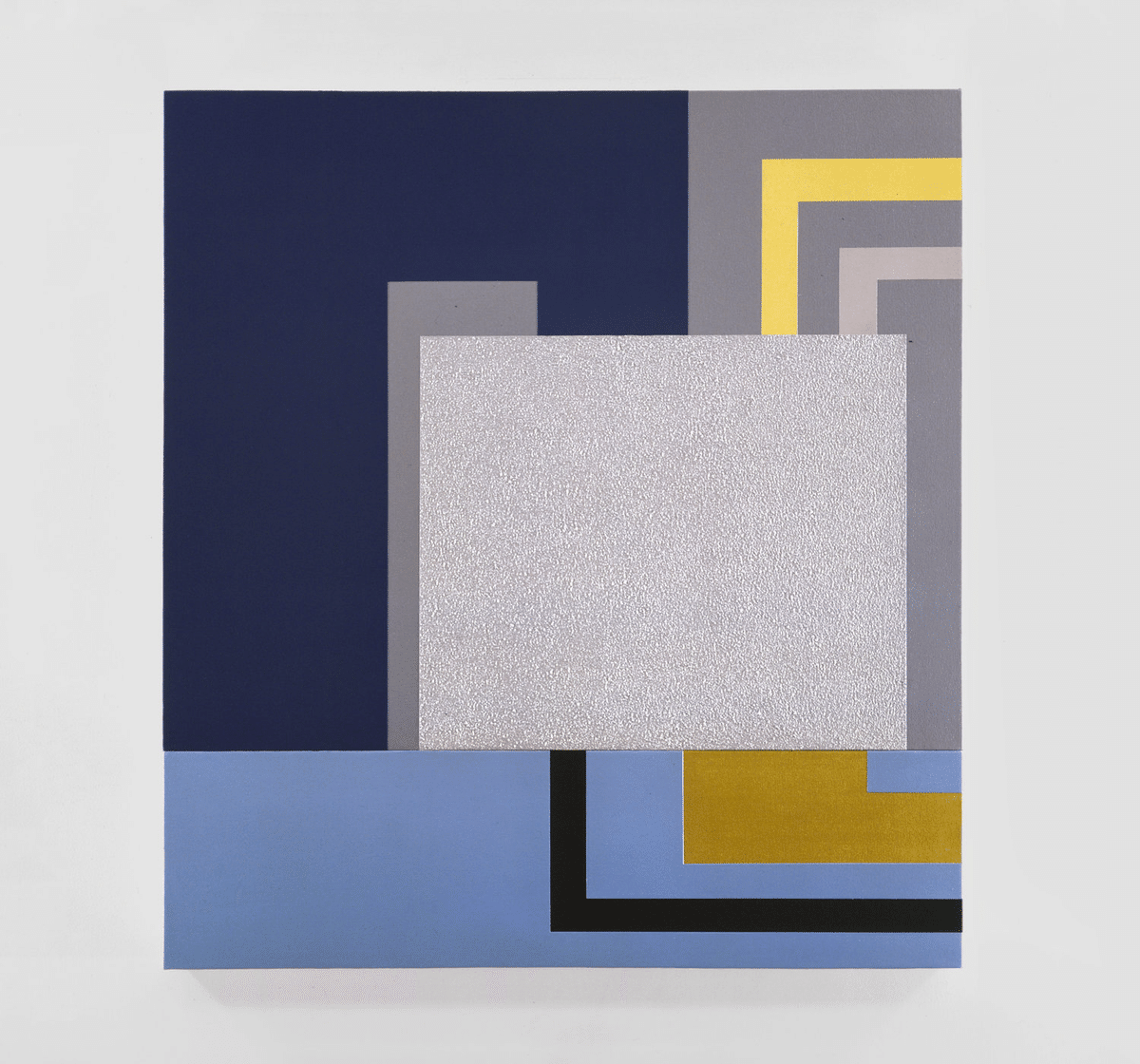

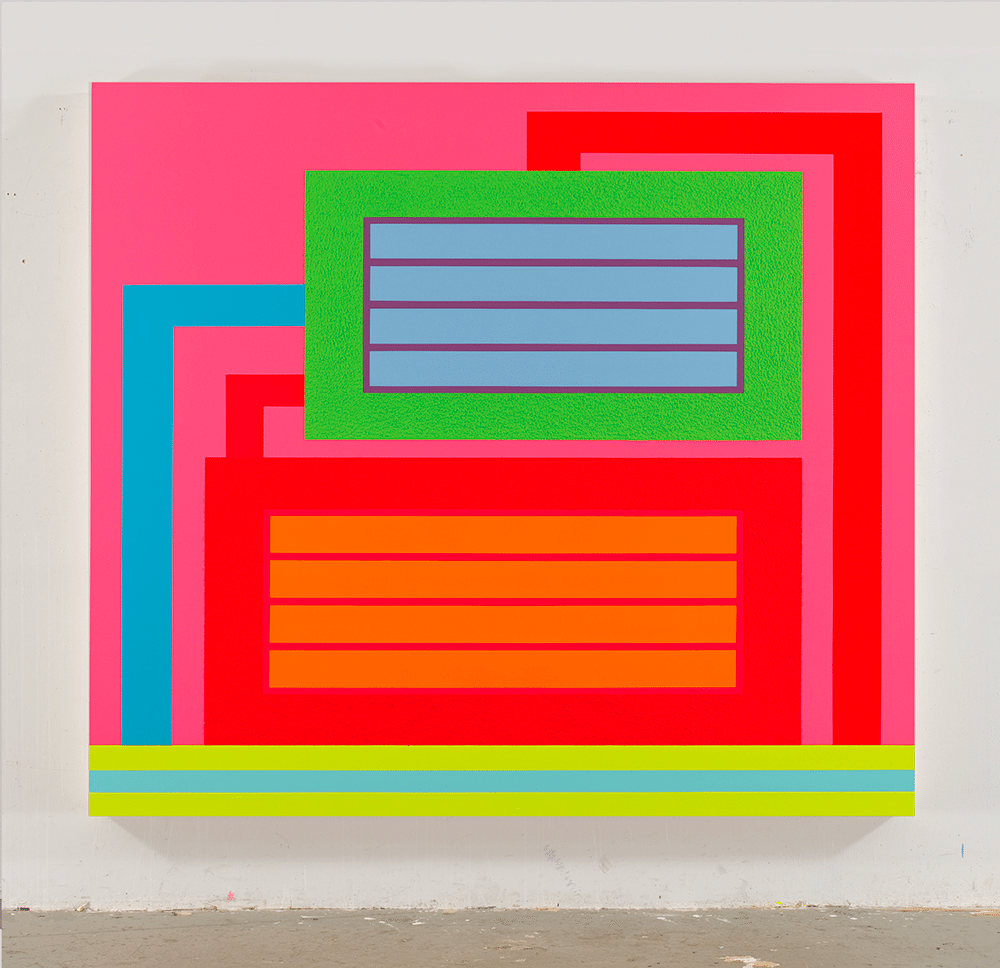

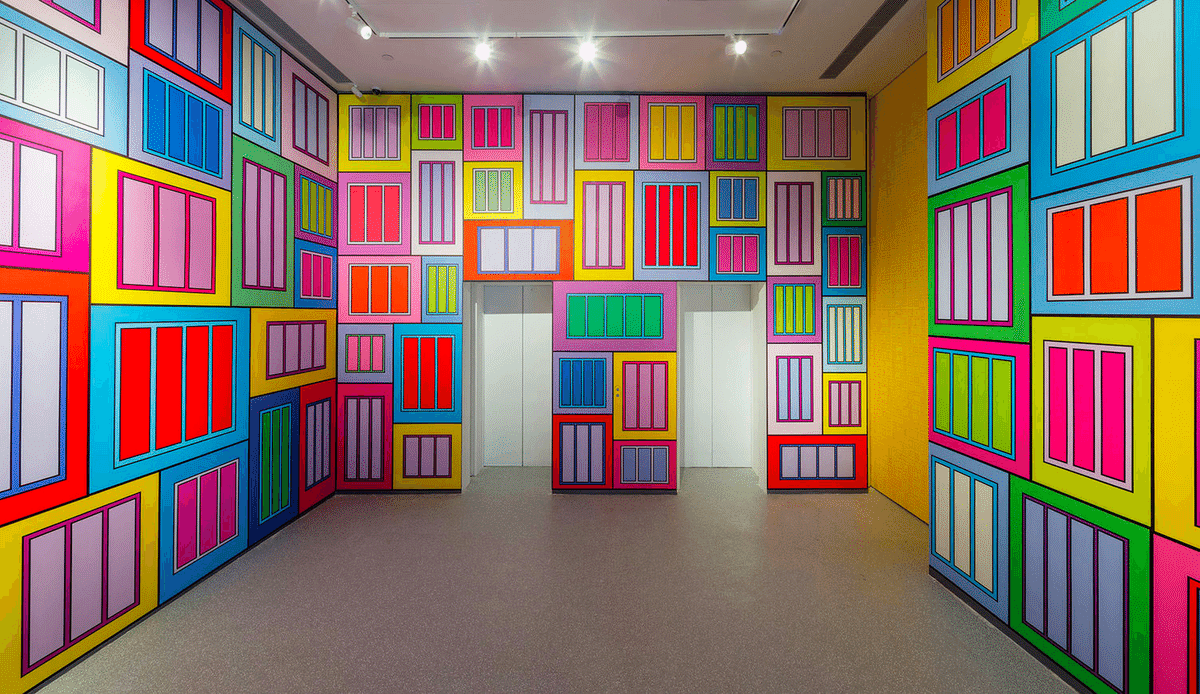

ピーター・ハリー (Peter Halley)

ピーター・ハリーは1953年にニューヨークで生まれた現代画家です。ポスト構造主義の思想のもとで幾何学体をモチーフとした作品を制作しています。また、アーティストとしての活動だけでなく大学教授を務めるほか、アーティストや文化人にフォーカスしたインタビューを行う雑誌を刊行するなど、様々な活躍をみせています。

ピーター・ハリーは、彼の作品のモチーフである「導管」「監房」「牢獄」といったオブジェクトをカラフルに装飾したり、時につなげたり重ねたりすることで本来重苦しいイメージであるものを幾何学的にユーモアたっぷりに描いています。しかし、それはただのユーモアでなく、背景には1960年代から1970年代のアートムーヴメントであったポスト構造主義に根ざした思想があります。

さらにシミュレーショニズムや、ハリー独自が考案した「ネオ・ジオ」といったアートムーヴメントの流れで制作され、単なる幾何学体ではなく哲学的、社会的な批評を含んだ作品です。

ハリーが「ネオ・ジオ」についての思想を発表する際に、哲学書であるミシェル・フーコー「監獄の誕生」を参考にしました。この書籍の内容が作品にも反映され、「見る/見られる」といった関係性が常に問われる作品となっています。

ピーター・ハリーはポストモダンアートを起源とした新しいアートムーヴメント「ネオ・ジオ」の第一人者であり、現在もなおアーティストとして活動しています。様々な芸術運動が活発になった1970年代から1980年代にかけて、彼独自のスタイルである幾何学体をモチーフとした作品を数多く手がけました。また、アーティストとしてのみならず、大学教授や雑誌出版にも携わり、創造性と知性を併せ持った人物です。

リチャード・プリンス (Richard Prince)

リチャード・プリンスは1949年パナマ運河地帯(旧アメリカ領)生まれ。ボストン郊外で育ち、73年にニューヨークに移住。タイムライフ(Time-Life)社に勤務し、雑誌の切り抜きなどを使って70年代後半より制作を開始する。80年よりカウボーイが馬に乗って荒野を駆ける、タバコの広告写真を引用した「カウボーイ」シリーズ(〜1992)を発表。一般的には撮影者のクレジットが記載されない広告のイメージを再撮影し、作品化した写真シリーズで注目されると、85年からはシルクスクリーンで数行の性的なジョークをキャンバスに転写した「ジョーク」シリーズ(〜2000)など、絵画作品にも取り組む。

その後、恋愛ものの大衆小説に着想を得た「ナース・ペインティング」シリーズ(2002〜06)を発表し、アプロプリエーション・アートを代表する作家のひとりとして数えられるようになる。メディアが意図的に操作し、消費者に向けるイメージから「オリジナリティ」とは何かを追求するプリンスは、「ジョーク」シリーズで類似するミニマルな絵画やコンセプチュアル・アート、抽象表現主義といった現代美術の形態そのものにも関心を寄せている。

2008年に「ナース・ペインティング」シリーズとルイ・ヴィトンがコラボレーションし、同シリーズのひとつが当時およそ9億円で落札。既存イメージの流用をめぐっては、同年にプリンスらに対して写真家のパトリック・カリウが著作権侵害の裁判を起こすも、「カナル・ゾーン」シリーズ(2007〜08)におけるカリウの作品集からの写真利用はフェア・ユースにあたるとの判断が下された(14年に和解)。日本では15年に個展「New Portraits」を開催。ソーシャルメディアのInstagramに投稿された写真を流用し、脈絡のない言葉やジョーク、絵文字などにコメントを付した絵画の新シリーズが展示された。

私生活では、プリンスは妻でアーティストのノエル・グルンワルトとともにニューヨークに住んでいます。

海外のアーティストはハイム・スタインバックやマイク・ビドロなど他にもありますが、記事の範囲では、上記の有名な4名の方だけをご紹介させていただきます。

日本でのシミュレーショニズム

ニューヨークを中心に展開したシミュレーショニズムは、日本で生まれた「ネオポップ」というアートの動向に影響を与えたといわれています。

具体的には、村上隆(むらかみたかし)、中原浩大(なかはらこうだい)、奈良美智(ならよしとも)、太郎千恵蔵(たろうちえぞう)、中村政人(なかむらまさと)といった、1990年前後に出てきた日本の若手美術家やその作品を表します。

それぞれの美術家の代表作品を、以下にまとめてみました。

村上隆…『お花』『Miss Ko2(KoKo)』『HIROPON』『My Lonesome CowBoy』『Mr.DOB』など

中原浩大…『海の絵』『持ち物:光のミミズⅡ』『ナディア』『LUNAR MODULE 1/72』など

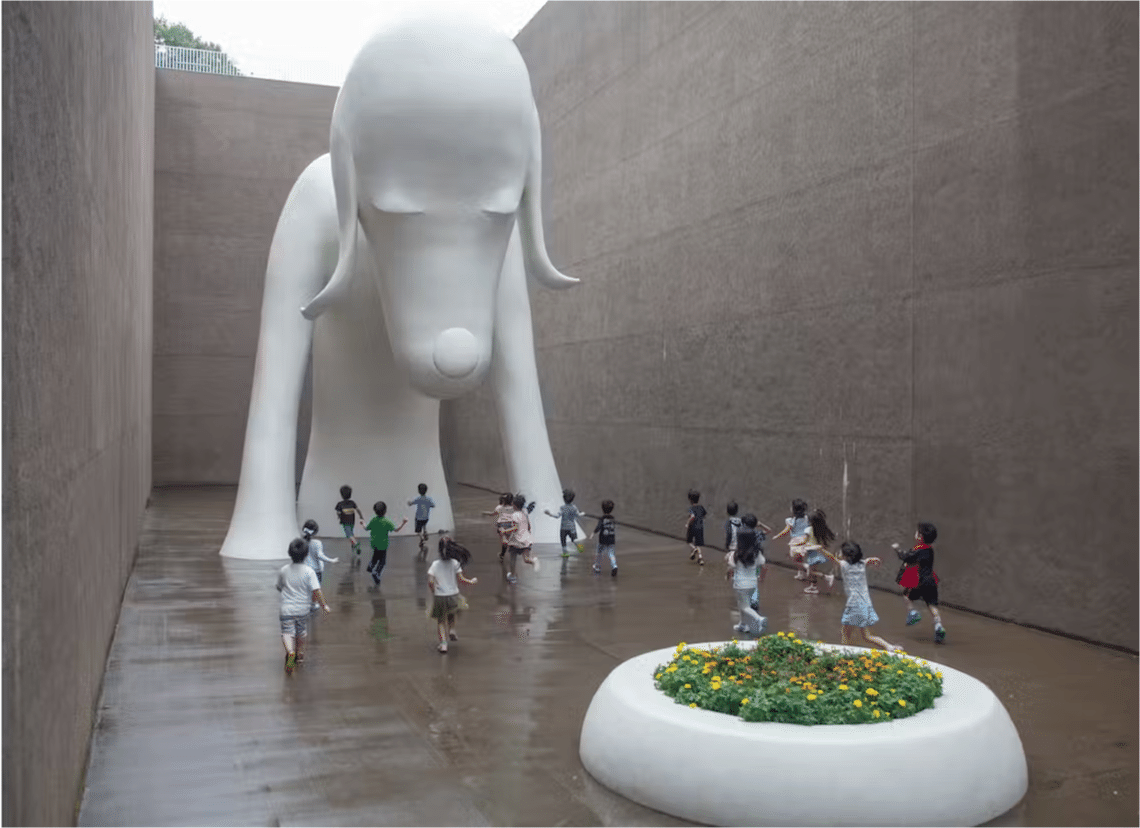

奈良美智…『あおもり犬』『Miss Forest』『夜露死苦ガール2012』『My Drawing Room』『デコデールちゃん』など

太郎千恵蔵…『プリンセス・パーティー I』など

中村政人…『QSC+mV』(マクドナルドのMサイン)など

一見すると大衆文化の大量消費にストレートに対応しているかのような彼らの作品が、自己言及的な批評性を含んでいることは、彼らの台頭がすでにバブル経済が崩壊した後だった事実によって確かめられるだろう。彼らの多くは海外への留学経験をもち、いわば逆輸入のかたちでそのキャリアをスタートさせ、日本において若者を中心とするポピュラリティを獲得の後、再度海外へと進出し高い評価を獲得しているが、その多くは「ジャパニメーション」の流行と連動したものであり、その評価に現代的なエキゾチズムとしての側面があることは否定できない。

まとめ

シミュレーショニズムは、ある意味でそれまでのアートのあり方を覆すような、非常にシニカルな要素を持っています。

オリジナリティや唯一性を否定し、過去の美術作品をモチーフにしたり、日常的なごくありふれたオブジェクトを手段にして表現するという特徴があります。

ポストモダニズムを背景に生まれたシミュレーショニズムは、消費社会の現代だからこそ生まれたアートの動向といえるかもしれません。

ポップな要素も併せ持つシミュレーショニズムは、アートの初心者にも親しみやすいカジュアルさがなによりの魅力的といえるでしょう。

ここまで記事がすごく長くなりました〜。ちょっとやりすぎなと思いますが、どんどん調べていくと色んな情報と知識が出てきて、みんなに共有したくてたまらないんです〜👍👍

おそらくパート3にまたみんなに会うと思います。ごめんなさい

パート3では、またPop-artから生まれたその他のアートをご紹介します。後、練習の内容も含めてお送りします。

是非、後編もお楽しみに!!

最後までお読みになっていただき、誠にありがとうございました。

そ〜れ〜で〜は!!またね!!

꧁༺ʚ☆ɞ༻꧂

この記事に載せているいくつの画像とコンテンツが以下の作成者とそのサイトのものです。

https://www.ebay.co.uk/itm/255795063031

https://www.dailymail.co.uk/news/article-4342548/Summer-Love-1967-Intimate-rock-star-photos-revealed.html

https://www.dking-gallery.com/store/BG1P_18-1201230.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Blotter_art

https://www.asima-shop.com/articles/49

https://www.amandasage.com

https://www.moma.org/artists/34551

https://whitehotmagazine.com/articles/concept-appropriation-in-art-/5467

https://media.thisisgallery.com/20216848

https://images.artistsspace.org/p1sg17kv

https://www.widewalls.ch/artists/sherrie-levine

https://www.artsy.net/artwork/sherrie-levine-fountain-after-marcel-duchamp

https://www.xavierhufkens.com/artists/sherrie-levine

https://www.moma.org/collection/works/81173

https://jeffkoons.com/artwork/

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Halley

https://www.mudam.com/exhibitions/conduits-paintings-from-the-1980s

https://www.dreamideamachine.com/?p=51100

https://www.muhka.be/programme/detail/10-the-book-lovers-a-project-about-artist-novels/artist/1587-richard-prince

https://www.widewalls.ch/magazine/new-portraits-by-richard-prince

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF

http://apm.musabi.ac.jp/imsc/cp/menu/artist/nakamura_masato/intro.html

http://www.jctv.ne.jp/column/mori/202304.html

https://www.parkwestgallery.com/browse-artwork/gallery/peter-max

https://artscape.jp/artword/index.php/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%B1%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%83%B4%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88

https://www.hisour.com/ja/psychedelic-art-12747/

https://www.weblio.jp/content/%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%B1%E3%83%87%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88

https://kaitoriart.com/blog/simulationism