【不登校児、図書館で学ぶ】欲しい本をリクエストしよう!

今日は不登校児におすすめの、図書館への本のリクエスト方法について、また図書や本を切り口に、まちのデザインについて、書いてみますね!

不登校児は、一日中本を読んでいることもあるのでは?

不登校児あるある。

↓↓↓↓↓

「学校の図書室にはいきたいけど、

学校には行けない。

だから学校の図書室に行けない、

行きたくない。」

そうそう、学校に行けないので、学校の図書室にも行けないのです。

中には、教室には入れなくて、図書室登校しているお子さんもいらっしゃると思いますが、うちの子は、心身は元気で公立学校の友達に会いたいな、という気持ちもあります。でも学校や学校の図書室には行かない。とのこと・・・。(汗)

(公共施設も、クラスメイトと会うかもしれないから、行きづらい・・・という不登校児も。)

特に不登校児には時間があります。1日、図書館で過ごすことも悪くはないと思います。教科書からだけでなく、興味のある切り口の本から独自の学び方ができます。

https://www.library-kitakami.jp/

市の図書館などで読みたい本がないときは、窓口でリクエストすると取り寄せてくださいます。

北上市の場合、1年間に1人10冊まで依頼できます。

図書館にある書類に書き込んで提出します。

北上市は、北上市中央図書館、江釣子図書館、和賀図書館と3つの図書館があります。それぞれの図書館同士で本を取り寄せをしてくれたり、借りた本は市内の別の図書館で返却も可能です。

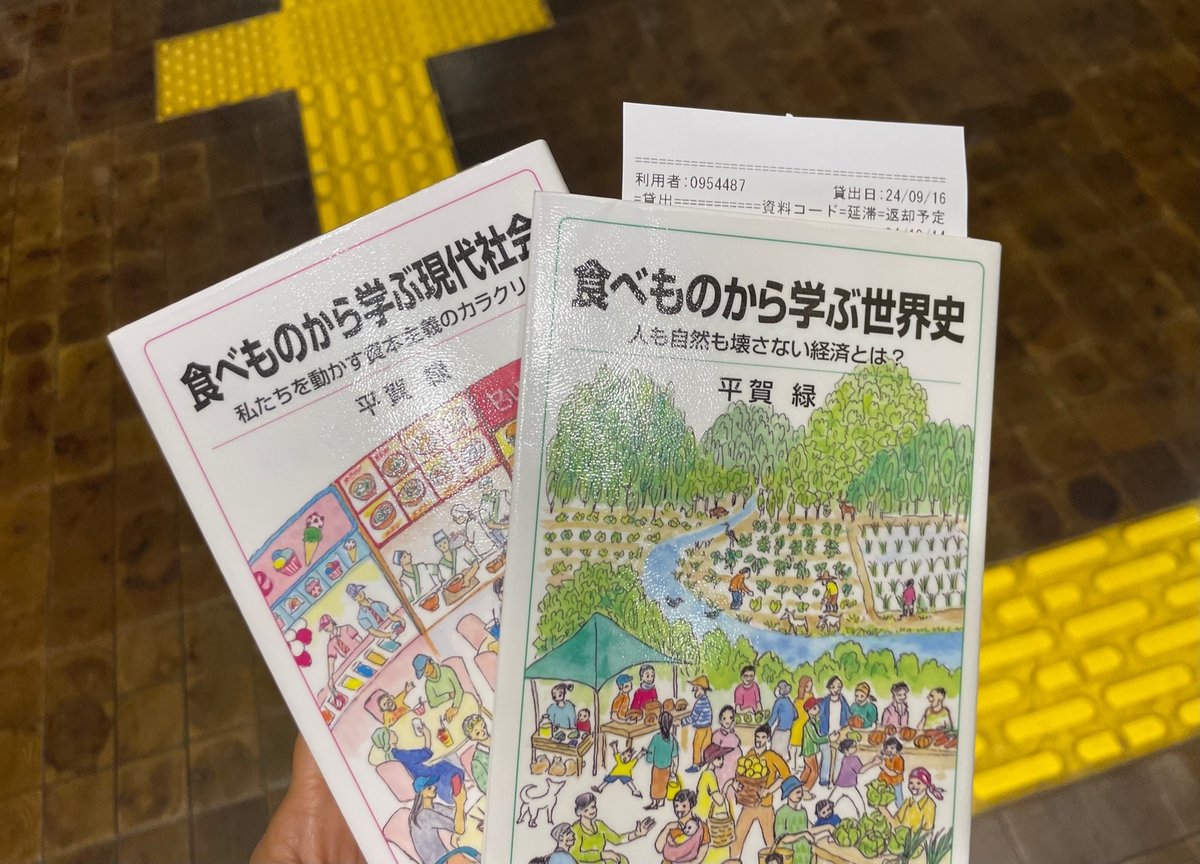

私は、食を通して経済や資本主義の仕組みを学べる本をお願いしました。すごく早く届いてびっくり!

花巻市の場合もできるみたいです。花巻市図書館も勉強スペースあります。

また、自分が読み終わった本を寄付できる図書館もあります。自分が好きな本を、地域の人も読んでくれます。

本とコミュニティデザイン

公共の図書館や、学校の図書室は、不登校に限らず、もっと広くまちに開かれるといいなと、不登校児を持ってあらためて思いました。

だって行くところがないんですもの!

不登校だけではない、地域にあふれる様々な地域課題。声と声をつなげ、いかに分野を超えて連携して問題解決していくかが大切だと感じます。それには、様々な対話や人が交差する場所が地域に必要になってきます。

得に本とコミュニティデザインは相性が良い。本や図書館は、扱っているテーマが多様です。だからこそ、多様な人が集まるのです。

・野菜屋さんは野菜を扱っています。

・病院は病気や病気を癒すことを扱っています。

・飲食店は食べ物を扱っています。

・本屋さん、図書館

お客さんはオールジャンル!

まちを生態系として捉えてみると・・・

私が学んだパーマカルチャーデザイン。

パーマカルチャーとは人間と自然が共存し持続可能な暮らしを送るための概念。いわゆる「サスティナブル」な状態をどうやってつくるか?というデザインの考え方、概念、デザインの手法の一つで、自然生態系の中で生き物と生き物が出会い、生態系がより豊かになるためのデザイン手法が数多くあります。実はまちのデザインや、子どもたちのキャリアデザインにも流用できそうなことがたくさんあります。

例えば、「エッジ」とは、水辺のような場所のこと。

「海辺の生物と、陸の生物」など、そこには、決まったタイプの人が集まる場所より、異なった性質の命が出会う場所の方が、より豊かな生態系が形成されます。

いろんな多様な人が集まればそこは豊かになる。

パーマカルチャーデザイン

【エッジ効果】

互いに異なる環境を隣り合わせに準備することで、意図した以上に多様な生物が生きることが可能になる環境を作り出すことができます。自然の中にあるその例としては湿地が挙げられるでしょう。川や湖などの水という環境と陸の環境の接するところに生じる湿地ではもちろん水中に住む生物も陸にいる生物もやってきますが、そこにしか住むことができない生物もやって来るので、極めて多様な生物が生息しています。このようなエッジは意図したよりも多様な環境条件を作り出すので、多様性の創出には最も適した手法と考えられます。http://pccj.jp/about-permaculture/about-ep/

様々な生き物が相入れる場所:エッジでは、良いことも悪いこともおきます。

誰かにとっては利益、誰かにとっては不利益なこと。でも、その場所のデザインをできるだけ互いに恩恵を受けられるWIN WIN の状態にデザインしておくことで、多様な生き物が共に豊かになってゆく場づくりができるのです。

これ、まちにも応用できないかなと常日頃から考えています。不登校問題を、不登校だけの問題にしているうちは解決しない。他の問題とつながることで、やっと解決の糸口が見つかると考えています。

まちにひらかれた図書館、施設とは?

こちらの新書も北上市図書館へリクエストしました。まちのデザインに関する本です。子どもたちの遊びや学び、体験、生きる場のデザインについて参考になりそうな記事がいっぱい!北上市図書館にこちらの本が届いたらまたお知らせしますね。お近くの方、興味ある方、ぜひ借りて読んでみてください。ワクワクします♪

「PARKnize(パークナイズ)公園化する都市」

都市は今「公園化」したがっている。緑豊かなオープンスペースをもつ建築を街にひらく、デザイン×マネジメントの新書!様々な施設がまちにひらかれ、子どもたちの遊び、学びの場、多様な人との出会いの場がもっともっとまちに繋がるアイデア、ヒントがこの1冊に。

今まで閉じられていた、施設や公園が街にどんどんひらかれて、様々なコミュニティーが生まれ、成熟してゆく。そんな未来をあらかじめ想定し、設計した施設や公園のデザインの数々。

例えば・・・

図書館と公園の境界を溶かす、空き地の公園化、団地とまちをつなぐ、地元企業、メーカーの私設公園、廃デパートの利活用、水道工事会社が街にひらいた私設の公衆トイレ、日常的に通いたくなる明るいお墓まで!!

なるほど、施設がまちにシームレスにつながると、不登校問題も、きっと様々な他の問題とつながって、緩やかに解決できることが増えそうです。

公園も施設も悩みも地域課題も、繋げて活用され、解決出来る場づくり、コミュニティーづくり。どんどんと実践が進む地域は、早く問題解決ができる地域、すなわち誰もが住みやすく、持続可能な地域だと思います。

不登校児が行きたくなる!?図書館

学校以外にも人とのつながり、作れるのではないでしょうか?不登校になり、私は、改めてそんな、学校外のつながりの作り方について注目しています。

不登校児の行く場所の一つとして、重要な図書館。不登校でもいきやすい図書館が増えるといいですね。

かつては静かに勉強する場所というイメージだった図書館。そのデザインにも少し変化が起きています。産直やカフェスペースなどを併設し、まちに開かれた図書館が増えています。

おしゃべりOK、飲食OK、音楽BGMあり。など、ルールを変えることで、「人と人との対話」が生まれる工夫がされています。

本の話や、好きなことや、悩みごと、未来の話など、何気ない会話が生まれます。勉強している人もいれば、会話を楽しんでいる人のブースもあったり。

特に紫波町図書館では、司書さんがまるで、まちの編集者のような働きをしています。

●紫波町図書館

2012年8月31日に紫波町で開館した図書館(https://lib.town.shiwa.iwate.jp/)。イベントが充実、本の選書と棚の編集が抜群に上手い。

紫波の町民を中心に「図書館を考える会」が結成され、その後何年もかけて市民の声を反映してできたのが、紫波町図書館だそうです。

「社会が色々な人を受容できるようになればいい。

理想の社会はすぐに作れなくても、

図書館の中からならできますよね」と、

司書さんの話。

小さな図書館内、施設内の変化がまちへと波及してゆきます。そこには、そこには場に携わる人の、「知りたい、学びたい、こうしたい!」という未来へのクリエイティブな意識があります。そしてそれを実行に移せるコミュニティがだんだんとできてゆく。

学校でなくても、図書館の司書さんはじめ、まちの人が、子どもたちの先生のようで、キャリアカウンセラーのようで、メンターであり、友達であり、よきライバルで、、、。学校以外にもそんなつながり、作れるのではないでしょうか?不登校になり、私は、改めてそんな、学校外のつながりの作り方について注目しています。そして、そんなつながりをつくる経験や、デザイン力こそ、これからの子どもたちに身につけてほしい学びです。

●秋田 湯沢市皆瀬庁舎 図書館

庁舎とカフェと図書館と情報拠点。学校だよりなど、まちの情報も集約されてみんなで見れるようになっていました。

https://www.city-yuzawa.jp/soshiki/91/553.html

建物をつくる前から場のデザインを

花巻市でも、今後、新しい図書館をつくるための話し合いやワークショップなどが開催されています。図書館や学校、まちが緩やかにつながり、不登校児でもそうでなくても、誰でも立ち寄れて、安心して過ごせて、お気に入りの一冊と出会うきっけけになるような場のデザインを期待します!

その一冊が人生を決めるかも!?

花巻市には本を通じて人と人を紡ぐ「まちライブラリー」もあるんですよ!古本市などイベントの企画もされています。

本を売っているだけではない。

まちとつながる本屋、いろいろ

ちょっと話が飛びますが、図書館ではなくて、まちの本屋にもそれぞれ特徴があります。今、そこからコミュニティやまちの文化が生まれています。

本を売っているだけではない。まちとつながる本屋は、どんな工夫がされているのでしょうか?

大都会の中の公園のような本屋(東京都・代官山)

引用 RIA

東京・代官山のツタヤ(代官山T-SITE)は、スターバックスが中にあり、コーヒーを飲みながら本が選べます。大都会なのに、店の周りには緑・グリーンが配置され、回遊できるように設計されています。ベビーカーの親子や、犬の散歩をする人も。イベントスペース、クリニック、おもちゃ屋さん、生活雑貨屋さん、ギャラリーなどが本屋を同居している複合施設です。旅の本の横には、旅行会社の窓口があり、そのまま申し込みしたら海外へ!!?

また、アート展や、本に関するトークイベント、産直イベントなども行われるほか、ラウンジもあり、朝から夜まで様々な人々が行き交います。

インディペンデントな本屋から生まれる、

まちの文化

(岩手県盛岡市)

歩くのが楽しいまち、人口約30万人の岩手県盛岡市の本屋BOOKNERD(ブックナード)。2023年にはニューヨーク・タイムズ紙にも取り上げられました。

“ブックナード”とは直訳すると”本オタク”という意味。新刊本や古書、洋書や和書など、店主が独自に選んだ本が常時約5000冊。

秋田出身の店主曰く「お店のある盛岡市紺屋町には感動的な一皿を提供するイタリア料理店、毎朝行列ができる焼菓子店、プリンと焙煎珈琲が自慢の喫茶店、精肉店が営む焼肉店、40年近く営業している和食と骨董の店などが軒を連ねています。」この本屋は、見事に盛岡のまち歩きの一つの拠点となっています。またイベントや、出版も手がけ、まさに盛岡発の文化がここから生まれています。

まちの本屋がとつくる子どもの未来

(北海道白老町)

こちらは北海道の南・人口1万5千人のまち・白老町の小さな本屋さん。

子どもから大人まで、大切な一冊との出会いをサポート。くらしを彩る発見や探究生活の土台をつくる思想、みずみずしい感性を引き出すモノゴト。そんな子どもたちの根っこを育てる際に大事な本体験がこの本屋さんに詰まっています。

大型書店にはなかなかできない取り組みです。まちにこのような書店ができるといいですね。

不登校児目線で、図書館、本屋など、本を切り口にまちのデザインについて考えてみました。

学校に行けなくても、学校に行ってなくても、不登校当事者も、まちの編集者の1人です。どのように社会と関わるか?本をきっかけに子どもたちも、世界と繋がれますように。そしてどんな命も、コミュニティの成熟や文化に、能動的に気持ちよく関わり、その恩恵を自らも受けられる「まちづくり」が進むことを願います。