【佐竹氏 vol.1】佐竹氏以前(前)

今回から数回にわたって、佐竹氏が誕生した頃から治承・文治の内乱が始まった頃までのお話しをしていきたいと思います。

佐竹氏の氏祖は佐竹昌義という11世紀末~12世紀に活動した人物であるというのが定説となっていますが、彼の話をする前に、まずはこの方のお話しをしなければなりません。この昌義の祖父になる新羅三郎こと源義光です。

源義光。そうです、佐竹氏は以前お話しした甲斐源氏(武田氏、小笠原氏など)と同じ河内源氏義光流という氏族になります。ということで、今回はこの源義光の話(前半)になります。

源義光、奥州に下る

義光が東国に関わる端緒となったのは、兄・義家(八幡太郎)が行った後三年合戦(※1)への参戦です。

この時義光は都で左兵衛尉(左兵衛府の第三等官)という官職に就いていたにもかかわらず、無断で都を出て、兄・義家のいる奥州へと向かったと伝わります。

『奥州後三年記』の一節

(意訳)

・・・将軍(義家)の舎弟である義光が、思わぬことに陣へ来た。

(義光が)将軍に向かって言うことには、

「かすかに戦をしていることを聞きおよび、院(白河院)に『兄・義家が夷(未開の地に住む人々)に攻められて苦戦しているということです。そこで私に暇を頂戴しまして、奥州へ下り、兄の生死を見届けたく思います』と申し上げたのですが、暇を下さることはなかったので、兵衛尉の官職を辞してこちらへ参ってきました」と。

義家はこれを聞いて喜びの涙をおさえながら言う事には、

「今日貴殿が来てくだされたことは、今は亡き入道(義家・義光の父である頼義)が生き返っておいでくだされたように思える。君が今まさに副将軍となってくだされば、清原武衡や家衡の首を取ることは掌中にある(ようなものだ)」と。・・・

(テキスト)

・・・将軍の舎弟左兵衛尉義光、おもはざるに陣に来れり。将軍にむかひていはく、ほのかに戦のよしをうけたまはりて院に申侍りていはく、義家夷にせめられてあぶなく侍るよしうけ給はる。身の暇を給ふてまかりくだりて死生を見候はんと申上るをいとまたまはらざりしかば、兵衛尉を辞し申(て)まかりくだりてなんはべるといふ。義家これをききてよろこびのなみだをさへていはく、今日の足下の来りたまへるは故入道の生かへりておはしたるとこそおぼえ侍れ。君すでに副将軍となり給はば、武ひら家ひらがくびをえん事たなごころにありといふ。・・・

義光が左兵衛尉を辞して都を飛び出したというのは確かだったようで、藤原為房の日記『為房卿記』にも、義光が無断で奥州へ下向してしまい、都への呼び戻しにも応じなかったため左兵衛尉を罷免されたとあります(※2)

この義光の行動は、奥州で苦戦する兄・義家を助けるために都の官職をなげうってまで駆けつけたという美談ともされているものですが、義光の狙いとしては、「兄の義家や義綱に対抗するため地方での私勢の拡大」や「義家を助けることで、義家や藤原清衡に恩を売って、その協力や援助を得やすくするため」といったことが指摘されているようです(※3)。

源義光、陸奥国に権益を得る

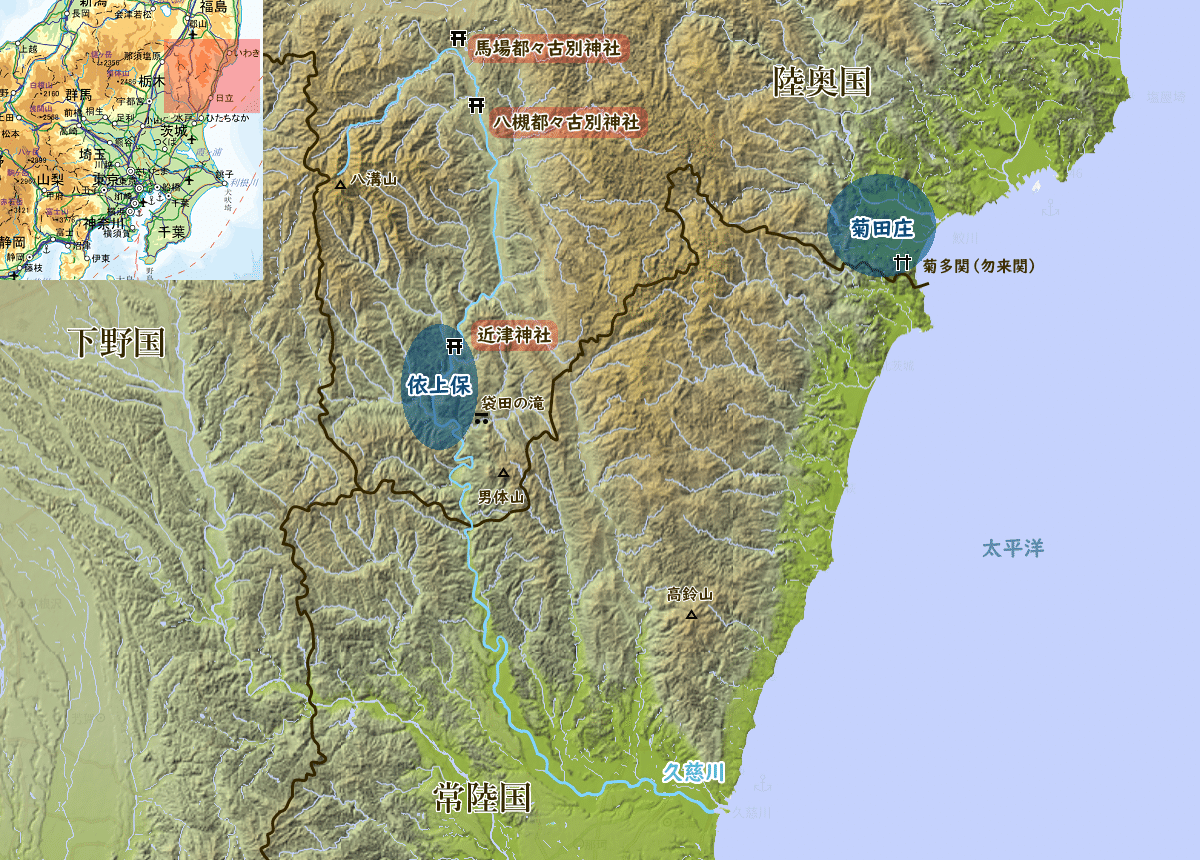

後三年合戦の後、源義光は兄・義家から陸奥国の依上保(※4)(今の茨城県久慈郡大子町に比定)付近の権益を譲り受けたと言われます。

依上保は陸奥国の南端、常陸国と境を接する八溝山南麓地域にあり、山間の狭い盆地でしたが、古代には砂金を産出することで知られていました。また、保内を久慈川が南北に流れ、これを天然の水路として常陸国や太平洋沿岸地域に出られ、陸奥国(白河方面)や下野国(今のほぼ栃木県)への交通路も通っているという水陸両面の交通の要衝でもありました。

七宮涬三先生によれば、もともとこの依上保は依上郷だったものが、義家が依上郷を都都古別(都都古和気)神社に寄進して「保」(国衙領〔公領、国の土地〕の地域的行政単位)とすることによって成立させたもので、かつて依上保だった場所では義家から義光に所領を与えた所伝が多く残っているとされています(※5)。

七宮先生は地元に残る所伝などを基に考察されておられるようで、述べておられることの典拠は見つけられず確認できませんでしたが、大子町にある近津神社(※6)には義家が康平年間(1058年~1065年)に戦勝祈願をし(※7)、福島県東白川郡棚倉町八槻にある八槻都々古別神社(※8)には義家が社殿を建立したという社伝(※9)が残っており、依上保を含む古代の旧・陸奥国白河郡一帯に義家がなんらかの権益を持っていたらしいことや、『続群書類従』所収の「佐竹氏系図」の一つには、義光のひ孫(昌義の子)にあたる「宗義」という人物の傍注に“依上持玉フ”とあって、佐竹氏が依上保付近の権益を持っていて、義光の頃から引き継いだ可能性もあるので、強ち荒唐無稽な話として片付けられるものでもなさそうです。

(佐竹氏が依上保の権益を持つようになったのは、昌義の代以降になってからという可能性も考えられます)

また、義光が陸奥国に持っていた権益として知られるのは、陸奥国菊田(菊多)庄(福島県いわき市)の権益です。

この庄園の権益を巡って、白河院の近臣(側近)であった藤原顕季とひと悶着あった話が『古事談』(※10)や『十訓抄』(※11)といった説話集に取り上げられています。

『十訓抄』第九.懇望を停むべき事 より

(意訳)

六条修理大夫顕季卿(藤原顕季)は、東の方に所領があった。ところが館の三郎義光はその所領に対して妨害行為をし、所領の権益をめぐって争いとなっていた。このことは顕季の方に道理があったので、顕季は白河院にこのことを訴え、「あれこれ考えるまでもなく義光の妨害行為は止められるだろう」と思っていたのだが、すぐに妨害行為は止められずじれったいと感じていた。

白河院の御所に参上したところ、周りに誰もおらず辺りが閑かになった頃合いで白河院が顕季をお召しになって、「なんじが訴え申している東国の庄園の事だが、今まで判断を下されることなく、口惜しく思っていることだろう」と仰せになられた。そこで顕季はただかしこまっていたが、白河院がたびたびどのように思うかお尋ねになるので、顕季が自分の方に道理があることをなんとなしに申し上げたところ、白河院は「顕季が言う事はもっともなことなれど、顕季があの庄園を手放して、義光に取らせてはどうかとわれは思う」と仰せになられた。顕季にしてみれば思いも寄らない仰せで、なぜそのようなことをおっしゃるのか不思議で、しばらく何も言わずにいたところ、白河院は続けて、「顕季にとっては、あの庄園がなくても事欠くことはあるまい。知行している国もあり、官職にも就いている。言ってしまえばあの庄園なんぞ大したことなかろう。しかし義光はあの庄園に命を懸けていると申しておる。義光を気の毒に思っているから言っているのではない。むしろ顕季を気の毒に思うから言っておるのだ。義光は野蛮な民のような者、慈悲の心もない者だ。この一件で義光の心中穏やかならないまま、夜や夜中にも、大路を通るにも、顕季にどのようなわざわいをもたらそうかなどと思い立った時には、そなたにとってそれこそ大変な事ではないか?身の安全が脅かされるだけではない。情けないこととして人々に言われることであろう。道理に任せて判断しても、思う思わないの差で判断しても、どちらにしても判断を下すまでもなく、そなたの庄園であることは間違いないのだが、そなたが後に受けるであろう災いを思うゆえに、今まで裁定を下さなかったのだ。」と仰せになったので、顕季はかしこまりながら悦びの涙を流して退出していった。

顕季が家に帰り着くや、「申し上げることがある」と義光を呼び寄せた。義光は「人を惑わそうとする殿が何事でお呼びなるのだ」と言いながらも顕季の許へ参上した。顕季は義光と対面して、「あの庄園のことについて申し上げたいことがあってお呼びしたのだ。あの庄園は私の方に道理があることは前にも申し上げた通りだが、よくよく考えてみれば、私はあの庄園がなくても困ることはない。だがそちらはあの庄園が頼りであるとなれば、実に気の毒であると申し上げたかったのだ」と言って、すぐに庄園を譲渡する旨の証文を書いて義光に与えた。義光はかしこまってそれを受け取って、すぐさま顕季の邸宅の侍(侍所)へ立ち寄り、「義光」の二字を書いた懐紙を提出することで顕季に臣従する意思を示して退出していった。

その後、義光が昼間に顕季のもとへ祗候して臣下のような振る舞いをすることはなかったが、顕季がどこかへ行くことがあれば、どこから聞いたであろう、思いも寄らず、人も知らぬ時にも、鎧を着た武者が五、六人付き従わないことはなかった。「何者だ」と尋ねさせれば、「館刑部殿(義光)の随兵でございます」と答えて、顕季がどこへ行こうとも身辺を離れることはなかったのである。

この事を聞くにつけても、もし義光が悪い方に心を向けたならばどのようなことになっていただろうと胸つぶれる思いであったし、改めて白河院の配慮の深さを思い知らされ、「賢明にあの土地を手放して義光に与えてよかった」と顕季は申していたということだ。

このように、人から頼りにされるような人は、一旦つらいことがあったとしても、恨みをすぐに抱いたりはせず、後々のことまで考えを廻らすべきである。

(テキスト)

六条修理大夫顕季卿、東のかたに知行のところありけり。館の三郎義光、妨げ争ひけり。大夫の理ありければ、院に申し給ふ。「左右なく、かれが妨げをとどめらるべし」と思はれけるに、とみにこときれざりければ、心もとなく思はれけり。

院に参り給へりけるに、閑かなりける時、近く召し寄せて、「汝が訴へ申す東国の庄の事、今まで、こときらねば、くちをしとや思ふ」と仰せられければ、かしこまりて給へりけるに、たびたび問はせ給へば、わが理ある由をほのめかし申されけるを、聞こしめして、「申すところは、いはれたれども、わが思ふは、かれを去りて、かれに取らせよかし」と仰せられければ、思はずにあやしと思ひて、とばかりものも申さで候ひければ、「顕季が身には、かしこなしとても、ことかくまじ。国もあり、官もあり。いはば、この所いくばくならず。義光はかれに命かけたる由、申す。かれがいとほしきにあらず。顕季がいとほしきなり。義光はえびすのやうなるもの、心もなきものなり。やすからず思はむままに、夜、夜中にもあれ、大路通るにてもあれ、いかなるわざわひをせむと思ひ立ちなば、おのれがため、ゆゆしき大事にはあらずや。身のともかくもならむも、さることにて、心憂きためしにいはるべきなり。理にまかせていはむにも、思ふ、憎むのけぢめを分けて定めむにも、かたがた沙汰に及ばむほどのことなれども、これを思ふに、今までこときらぬなり」と仰せごとありければ、顕季、かしこまり悦びて、涙を落として出でにけり。

家に行き着くやおそき、義光を「聞ゆべきことあり」とて、呼び寄せければ、「人まどはさむとし給ふ殿の、なにごとに呼び給ふ」といひながら、参りたりければ、出で会ひて、「かの庄のこと申さむとて、案内いはせ侍りつるなり。このこと、理のいたるところは、申し侍りしかども、よくよく思ひ給ふれば、わがためは、これなくとても、ことかくべきことなし。そこには、これを頼むとあれば、まこと不便なりと申さむとて、聞えつるなり」とて、去文を書きてとらせられければ、義光かしこまりて、侍に立ち寄りて、畳紙に二字書きて、奉りて出でにけり。

そのうち、つきづきしく昼など参り仕ふることはなかりけれども、よろづのありきには、なにと聞えけむ、思ひよらず、人も知らぬ時も、鎧着たるものの、五六人なきたびはなかりけり。「たれそ」と問はすれば、「館刑部殿の随兵に侍り」といひて、いづくにも身を離れざりけり。

これを聞くにつけても、悪しく思はましかばと、胸つぶれて、院の御恩かたじけなく思ひ知らるるにつけても、「かしこくぞ去り与へける」と申されける。かかるためしを聞くにも、頼めてむ人は、一旦つらきことなどありとも、恨みを先立てずして、そのはからひをめぐらしべしとなり。

『古事談』には単に“所領”、『十訓抄』には“東のかたに知行のところ”とあって、藤原顕季と源義光が権益を争った庄園の名前は具体的に記されていませんが、「佐竹氏系図」(『続群書類従』第五輯上)の一つに、義光の傍書として”六条修理大夫顕季卿。在由緒。東国菊田庄義光被進也(六条修理大夫顕季卿、由緒在り。東国菊田庄を義光に進らさるなり)”とあって、菊田庄の権益をめぐる争いであったことをうかがわせています。

この菊田庄も依上保と同じく、南の境が常陸国に接していて、東海道の菊多関(勿来関の古称)が庄内に存在する、いわば奥州の玄関口にあって、言うまでもなく陸上交通の要衝でした。

そして、海にも面していることから太平洋航路上にある庄園として、奥州沿岸から西国方面にも海路で行き来できる立地にありました。

そのような菊田庄ですが、藤原顕季と源義光はこの庄園のどういう権益を争ったかというと、この争いの仲裁に白河院が入っていることからして、白河院は当時菊田庄の本家(最上位の庄園領主で、領家から庄園の寄進を受けた権門勢家)であり、顕季と義光はこの庄園の領家職(開発領主から寄進を受けた庄園領主)の座を争ったのではないかと考えられています(※12)。

しかし、藤原顕季と源義光がなぜ領家職を争うことになったのか、その原因はわかっていません。『十訓抄』や『古事談』では顕季が領家職の権利を主張することが道理にかなっていると記されていますが、一方の義光はなにを根拠に領家職を主張したのでしょうか。

そもそもこの菊田庄を開発して領家に寄進した人(開発領主)ですら定かではありません。

一説には、菊田庄を含む中世いわき地方に勢力を拡げた岩城氏の祖・平則道の父とされる平安忠が「仁科岩城系図」に菊田権守と記されていることから、安忠が菊田庄を開発した人物だったと推測されていますが、安忠は10世紀中頃~11世紀はじめの頃の人物とされていて、顕季や義光らが活動した12世紀はじめとは100年ほどの開きがあります。そこで『いわき市史』では、この頃義光と関係を深めつつあった常陸平氏が開発領主の立場で義光に寄進(再寄進?)したのではないかとする仮説が立てられています(※13)。

源義光と常陸国

ところで、佐竹氏がのちに勢力を拡げる常陸国(今の茨城県の大半)と源義光の最初の接点はどこにあったのでしょうか。

これまでお話ししてきたのは常陸国に隣接はしているけれども、すべて陸奥国内の話で、義光が常陸国に権益を有していたという話ではありません。

しかし、源義光は12世紀の初頭(1103年~1108年ごろにかけて)、常陸国で自身の甥である源義国と抗争を繰り広げていたことが史料で確認できて、しばらく常陸国に留住していたのがわかっています。これは一体どういうことなのでしょうか。記録に残っていないだけで義光は常陸国にも権益を持っていたのでしょうか。

残念ながら、源義光と常陸国の最初の接点が何であったのか、これもわかっていません。ただ、前節でお話しした依上保と菊田庄、この2つの場所は一見離れているように見えますが、実はこれらを繋ぐものがあります。それは常陸国北部を流れる久慈川です。

野口実先生が、義光のような“軍事貴族・武士にとって武器・武具・馬、さらには情報、またそれらを入手するための富はその存立を支えるものであり、それゆえに、物流の拠点たる水陸交通の要地の確保は差し迫った課題であった“(※14)と述べられるように、もし義光が依上保と菊田庄の両方に権益を持っていたとしたら、それらを繋ぐ久慈川の水利は義光にとって必要不可欠なものだったはずです。つまり、源義光はこの久慈川流域に目をつけ、そこへ自身の勢力を扶植しようとして、常陸国にも進出を図ったとも考えられるのです。

ということで、今回はここまでです。

次回は「佐竹氏以前」後編ということで、源義光と甥の源義国が戦ったという常陸国合戦の話からになります。

最後までお読みいただきありがとうございました。

次記事

註)

※1・・・後三年合戦は永保3年(1083年)~寛治1年(1087年)にかけて行われた奥羽での戦乱です。古代東北の在地豪族であった清原氏の内紛に陸奥守・源義家が介入したもので、清原武貞の死後、武貞の子である真衡・家衡・清衡(藤原経清の子ですが、母が武貞と再婚したため、武貞の子となる)が争い、陸奥守・源義家は最終的に清衡に加担。家衡を金沢柵に破って、清原氏は滅亡しました。

※2・・・『為房卿記』寛治1年(1087年)8月29日条

※3・・・高橋修 「「坂東逆乱」と佐竹氏の成立-義光流源氏の常陸留住・定着を考える-」(西川広平編著 『甲斐源氏一族』中世関東武士の研究 第32巻 戎光祥出版 2021年 所収)

※4・・・依上保はもともと陸奥国白河郡依上郷と言いましたが、やがて白河郡が白河郡・石川郡・高野郡の3郡に分割されて高野郡内の郷となり、その後、11世紀~12世紀にかけて白河郡がそのまま白河庄に、石川郡がそのまま石川庄となったのに伴って、高野郡から依上郷が分離して依上保として成立したものと考えられています(『棚倉町史』『大子町史』)。

※5・・・七宮涬三『常陸・秋田佐竹一族』 新装版 新人物往来社 2007年 p.40

※6・・・近津神社は八溝山を信仰する八溝修験の拠点として、福島県東白川郡棚倉町にある八槻都々古別神社や馬場都々古別神社とともに信仰の中心となりました。

※7・・・『角川日本地名大辞典 8 茨城県』「近津神社」(大子町)の項に記載があります。

※8・・・八槻都々古別神社は福島県東白川郡棚倉町八槻にある久慈川の河岸段丘上に建てられた神社で、中世・近世には八槻近津神社と通称され、この社を中宮、棚倉町大字棚倉字馬場にある馬場都々古別神社を上宮、大子町にある近津神社を下宮として「近津三社」と総称されたといいます(『日本歴史地名大系』)。

※9・・・『日本歴史地名大系 7 福島県』「都々古別神社」(棚倉町八槻)の項によれば、慶長2年(1597年)の「陸奥国一宮近津大明神縁起(八槻文書)」に記載があるといいます。

※10・・・古事談は鎌倉初期の説話集で、編者は源顕兼です。建暦2年(1212年)~建保3年(1215年)2月までに成立したと考えられています。6巻の構成で、説話を「王道・后宮」「臣節」「僧行」「勇士」「神社」「仏寺」「亭宅」「諸道」に分類集録して462話収録。『宇治拾遺物語』の編纂資料となるなど、以後の説話集に影響を与えました。

※11・・・十訓抄は建長4年(1252年)10月に成立した教訓説話集で、作者は様々な説があってよくわかっていません。3巻10篇(10の教訓)の構成となっています。

※12・・・『いわき市史』第1巻 原始・古代・中世 p.361

※13・・・『いわき市史』第1巻 原始・古代・中世 p.349~350

※14・・・野口実『源氏と坂東武士』歴史文化ライブラリー234 第2刷 吉川弘文館 2009年 p.58

参考)

高橋修 「「坂東逆乱」と佐竹氏の成立-義光流源氏の常陸留住・定着を考える-」(西川広平編著 『甲斐源氏一族』中世関東武士の研究 第32巻 戎光祥出版 2021年 所収)

棚倉町教育委員会 編 『棚倉町史』 第1巻 棚倉町 1982年

大子町史編さん委員会 『大子町史』通史編 上巻 大子町 1988年

いわき市史編さん委員会 『いわき市史』第1巻 原始・古代・中世 いわき市 1986年

野口実『源氏と坂東武士』歴史文化ライブラリー234 第2刷 吉川弘文館 2009年

七宮涬三『常陸・秋田佐竹一族』 新装版 新人物往来社 2007年

角川日本地名大辞典編纂委員会『角川日本地名大辞典 7 福島県』 角川書店 1981年

角川日本地名大辞典編纂委員会『角川日本地名大辞典 8 茨城県』 角川書店 1983年

『日本歴史地名大系 第7巻 福島県の地名』平凡社 1993年

『日本歴史地名大系 第8巻 茨城県の地名』平凡社 1982年

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートしてみませんか? いただいたサポートは記事の充実に役立たせていただきます。