マクラメで一輪挿しができた

こんにちは! マクラメ修業中の owarimao です。基本を無視してオリジナルに挑みまくっています。このあいだはクロスステッチの図案で結んだ「カバンドリーの朝顔」を額に入れてみました。

ところで下の写真は、昔から実家にあった古い手芸の本です。表紙も取れてしまってボロボロです。

最後のほうのページも失われているので、刊行年がわかりません。タイトルはこれです。

同じ本でもっと状態のよいものが売りに出たら買いたいと思っています。

裏表紙はこんな感じ。端のほうに「主婦と生活 第九巻第三号附録」という文字がかろうじて読めます。

調べてみると、雑誌『主婦と生活』は昭和21年に創刊されていました。「第九巻第三号」とは、昭和29年3月号を意味するようです。

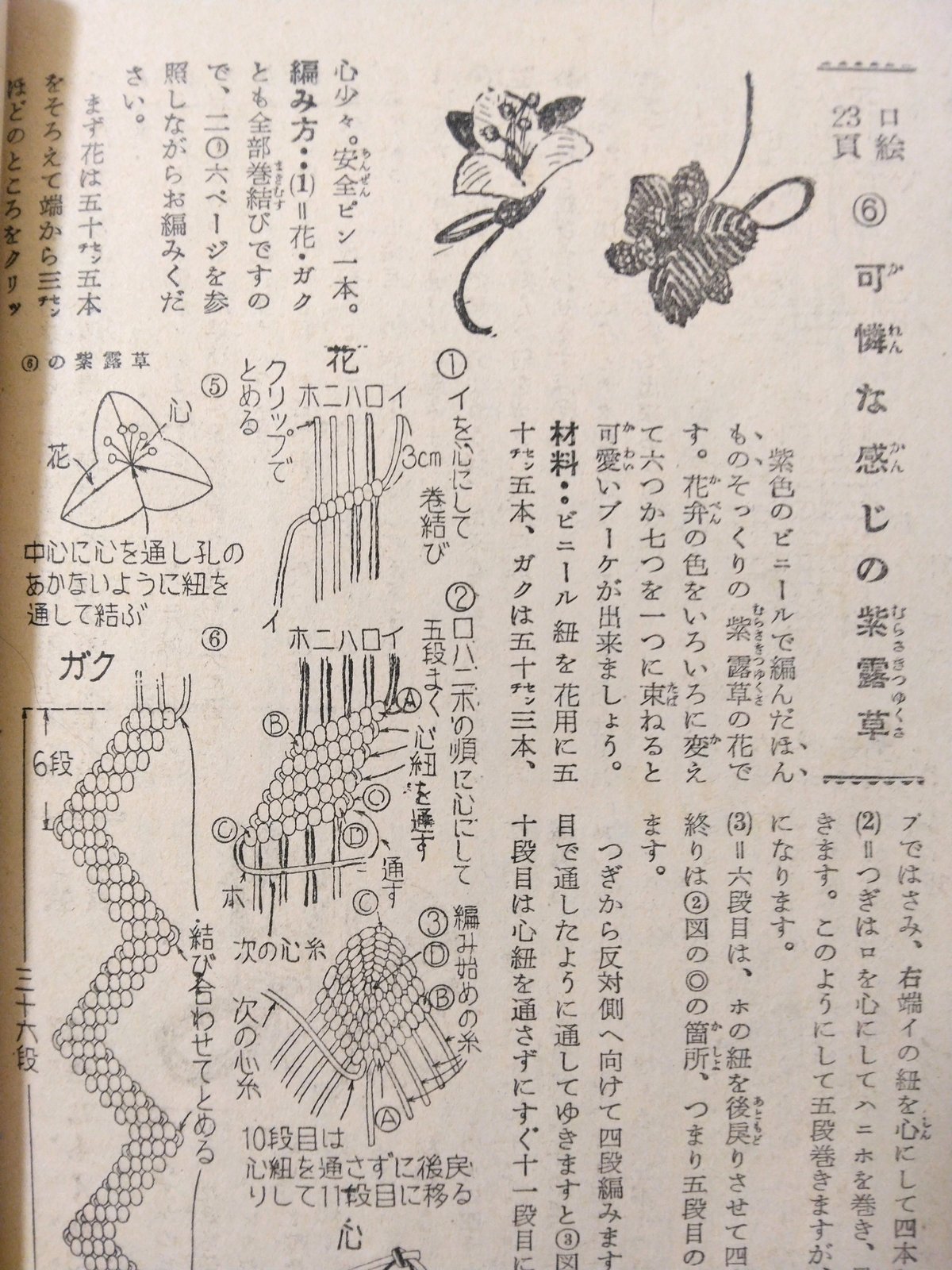

日本には昔からマクラメに似たものが存在しましたが、「西洋的な手芸」としてのマクラメは、大正から昭和の初めごろにまず流行しました。そして昭和30年前後にもまたすごく流行ったみたいです。当時の手芸の本にはマクラメ作品がよく含まれています。上の本もそうで、こんなページがあります。

バッグ、ベルト、アクセサリーと、ひととおり載っていますね。子どもの頃にこの本をよく見ていましたが、自分で作れるとは思っていませんでした。とにかく「世の中にはマクラメというものがある」と最初に知ったのは、この本を通じてです。

小さな花の作り方はこんな感じ。最近の本に載ってるような、結び方を示す記号はまだなかったようです。

ありあわせの糸でこれにトライしてみたのですが……立体的な花びらを形よく、しかも同じ大きさに作るのは難しいです。説明は簡略すぎるし。後ろに残った糸をどう始末していいかもわかりません。

2回失敗して3回目でなんとか形にしたけれど、どうも気に入らない。かぎ針編みの帽子につけてみてもしっくりきません。

持て余して、ふとそのへんの空き瓶に挿してみたら、ちょっといい感じに見えました。そうだ、この瓶をマクラメで包んで一輪挿しにしてみたら?

このあと洗い直しました

そう思いついたら、急にやる気が湧いてきました。

いかにもマクラメらしい「七宝結び」で包むことにして、とりあえず残り糸で練習です。この前編んだ「椅子脚カバー」の試作品をほどいた糸なので、かなり縮れています。

だいたいのゲージを割り出し、糸を85cmに20本切りました。2つ折りにして使うので、実際は42,5cm・40本ということになります。作りたい丈の4倍ちょっとあれば足りると見積もりました。糸は一巻き20mしかないので、あまり長く切ると足りなくなってしまいます。

実際に作りだしてみると、思ったより透かしが少ないので、途中で結び方を変えて中が見えるようにしました。七宝結びの部分は、瓶の膨らみに合わせて模様を少しずつ大きくしていきます。細心の注意を払って結んでいますが、それでもゆるんだり不揃いになったりしがちです。

底はこんな感じ。最後の七宝結びを終えたら、糸の半数を切り捨てます。残った糸のうちの1本を芯にして、巻き結びを1段してから、隣合った糸同士を結び合わせて短く切ります。

できた!

このままで一輪挿しになりますが、ボタンを入れる容器としても使いたいので、かぎ針で蓋を編んでみます。

糸の輪の中に細編み8目を編み入れ、あらかじめ作っておいた「ヘタ(?)」とともにぎゅっと絞ります。「うね編み」で渦巻き状に3段目まで編んだら、増し目をやめてさらにグルグル編みます。

途中で糸が尽きたので、最後の3段は紫の糸に変えました。全部で8段編むと、ちょうどよい蓋になりました。ヘタをつまんで持ち上げてもはずれません。

「椅子脚カバー」の経験は無駄ではなかった……!

マクラメは手間がかかるけど、かぎ針を使うとあっという間に編めます。「なかなかかわいくできた」と自画自賛。蓋も編んでよかったです。