おうちで探究する学び:おうちPBLを始めよう

はじめに

PBL(Project based learning = プロジェクト型学習)というものの存在を知って、「これが私が受けたかった教育だ!」と衝撃を受けました。

そこから色々と調べたりして、とにかくやってみよう!と見よう見まねで2021年4月から”おうちPBL”を始めました。

今思えば迷走してるな…という感じもありますが、とにかく詰め込むのではなくてなるべく体験して、世界を広げていくのだ!といろんなことをやってきました。

PBL(プロジェクト型学習)

プロジェクト型学習にもいくつか種類があると思っていて、オルタナティブスクールなどの例を見ると、”個人探究=マイプロジェクト”と、”テーマプロジェクト”があることが多いようです。

ここでは詳細の議論などをしたいわけではないので、いったん軽井沢風越学園での実践例をお借りしようと思います。

マイプロジェクト

子どもたちの「やってみたい」、「知りたい」、「解明したい」という思いから出発します。個人の探究に没頭する子どももいれば、異年齢でひとつのプロジェクトに取り組む子どももいます。

マイプロジェクトの個人での探究はフレネの教育技術で言うところの、各自が自分の興味に従ってテーマを決めて取り組む自由研究と近い気がします。

テーマプロジェクト

義務教育学校の3年生から8年生までのラーニンググループで「一つのテーマを探究する」という学び

米国PBLの代表格であるハイ・テック・ハイ(HTH)でのPBL実践や、イエナプランでいうところのワールドオリエンテーションに近いでしょうか。

おうちPBLとは?

ところで、おうちPBLとは?となると、こちらはわたしが勝手につくった造語になります…

当時おうち英語とかおうちモンテだとかの”おうち○○”が流行っていたので、かなり安易におうちPBLと名付けてみました。

やや黒歴史感はありますが、自分の熱量そのままで書き殴った始めた当時の記事をシェアしておきます…

基本的にここに書いてある想いは変わっていません。

私が感じている難しさはこのようなものです。

・日本の公教育はそう簡単に変わらない=子どもが行く予定の公立学校で導入されるとしてもずっとあとになるだろう

・先進的な探究する学びを実践している私立の学校は都市部、もしくは教育が盛んな一部の地方に集中している

・プロジェクトベースラーニングが受けられる場のほとんどが私立の学校になるため、まとまったコストがかかる

(略)

まず身近でできることから始めてみたい。欧米で行われている美しい授業と比べたら、完璧とは程遠いかもしれないけれど、地方でも、学校という機会がなくても、プロジェクトベースラーニングを取り入れられないか。

このあたりなどまさに!地方で選択肢がない我が家は結構切実です。

そんなこんなではじめてみましたが、PBLの世界を知るにつれて、とっても安易にPBLを名乗ってしまったことを少し後悔していました…

その後、探究やPBLを本格的に学ぶようになり、少しは解像度も上がったので、再定義したいと今は思っています。

「おうちで主に親子で実践する、おうちプロジェクトを通しての学び」

若干置きにいった感はありますが、家でやることなので、殺伐とした雰囲気になることは避けたい…せっかくなら楽しく!ということで、小難しい定義はいれていません。

「探究する学びを通して世界をおもしろがれるようになって欲しい」

というのも我が家のサブテーマで、そのためのアシストを親がしていきたいなと。

変化が激しすぎるこれからの時代、どんな環境に身を置くことになるのか想像もつきません。そんな世界でも飽きず腐らず絶望せず諦めずに、楽しんで生き抜けるように。

脱線しましたが、おうちプロジェクトは上記でいうところのテーマプロジェクトにあたるのか、マイプロジェクトにあたるのかも、どちらでもいいと思っています。

この辺りはまた自分の子どもの成長とともに、意図や対象年齢に合わせた取り組みをまとめていきたいなとも思っています。

特に幼少期は種まき的なアクティビティが中心になります。

おうちPBLの進め方(2025年2月時点)

今までやってきたのは、大テーマをひとつ決めて、そこから個別テーマを決めて取り組むやり方です。

1ヶ月でまわしていた時もあったのですが、忙しい子育て世帯には結構タイト!

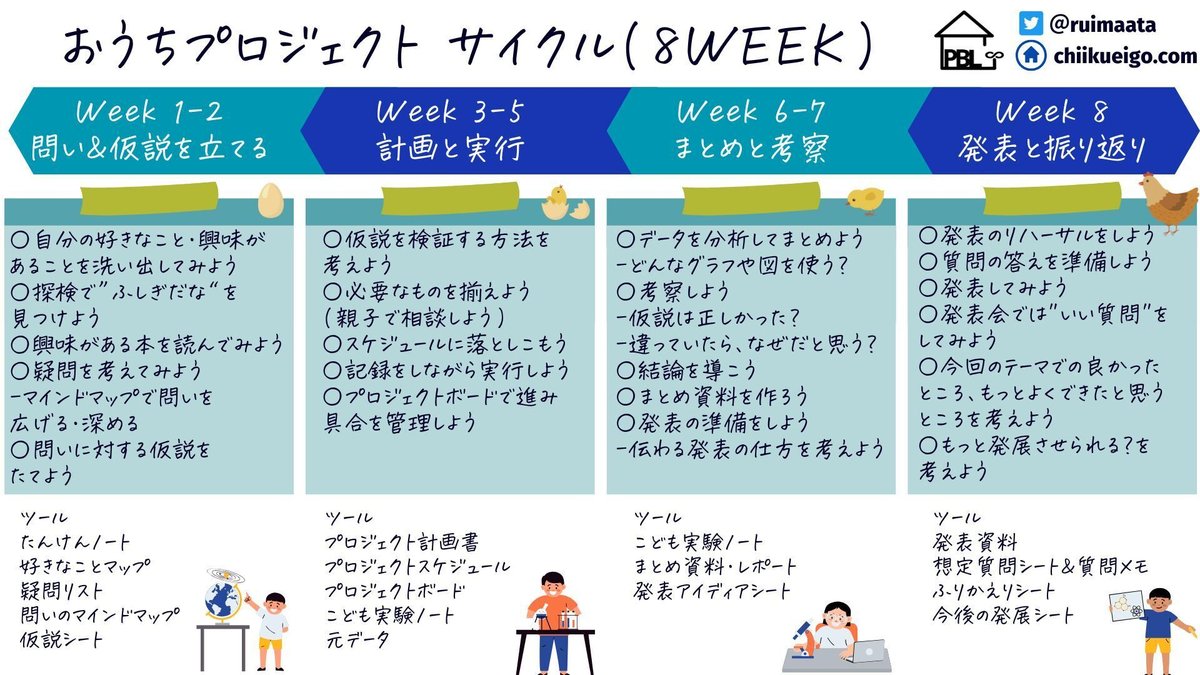

ということで、8週間サイクルバージョンを作ってみました。

それぞれのフェーズについて、ごくごく簡単に説明してみます。

Week 1-2 問い&仮説を立てる

まずは自分なりの(この場合は親子なりの)問いを立てるところから。

…と簡単に書くものの、この”問いをたてる”はそれだけで一晩語れるほど、深い。そんな簡単には出てこないし、短期間で出そうとするなんて暴力的!という考えもあります。

なのでこの前のWeek 0 として、普段からの意識や種まきが実は肝。

Week 3-5 計画と実行

どうやって進めていくか計画をたてて、それを実行していきます。

この辺で、管理ツールなど学んでいくのもおすすめです。

Week 6-7 まとめと考察

この辺りでまとめ方や発表の仕方も意識しながら進めていきます。

Week 8 発表と振り返り

できたらいつもと違うメンバーの前での発表を取り入れます。

そしてまた最初に戻って、このサイクルをまわしていけるようにするのが私なりの理想です。

ひとつの探究がいろんなことを内包しながら力強くまわっていくのを実感してみたいものです。

それぞれの詳しい内容はまたまとめたいと思います。

おうちPBLのツール

おうちPBLを進めるにあたり、あったらいいな、というテンプレートなどを手探りで手作りしています。

同じ記事に参考図書も入れてますのでよかったら。

さいごに

グダグダと書いてきましたが、とにかく周りでやっている人がいないからって、プロジェクト型の学びを諦めたくない!という一心でやっています。

実践する中での経験値を共有していくことで、仲間になってくれる方が増えるかもしれない!という想いで、恥を忍んで共有しています。

おうちでの探究、その手段としてのPBLを楽しめる親子が、増えますように!