◆読書日記.《下谷和幸『マニエリスム芸術の世界』》

※本稿は某SNSに2021年4月23日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。

下谷和幸『マニエリスム芸術の世界』読了。

1977年初版という40年以上前の古い本だが、内容はなかなか整理されていてスッキリとしたマニエリスム芸術に関する入門書という感じ。

著者の専門は英文学だそうだが、当時も日本の研究者にマニエリスムを詳しく論じる書作が少ないために筆を執ったという。

マニエリスムと言うのはルネサンスとバロックの間の短い時期――ルネサンス三大巨匠の最後の一人ミケランジェロが死んだ1520年から凡そ百年間の期間にヨーロッパに広く流行した芸術様式である。

西洋では長い間バッドテイスト、悪趣味等と言われ、ルネサンス様式の頽落した様式だと言われていた芸術だった。

それが再評価され始めたのが20世紀初頭の頃。

それでも長い間悪印象を持って受け止められていた様式だっただけに、20世紀中も過小評価だ過大評価だと両論あったが現在では凡そ一つの芸術形式の一つだと認められるようになっている(はず)である。

それだけマニエリスムというのはクセのある様式だった。

ぼくはマニエリスムに関しては教科書レベルの知識しかなかったのだが、ずっと気になる芸術様式ではあった。

マニエリストの中でもグレコやアルチンボルドはぼくの愛する画家だし、クラナッハは何といっても冷徹なユディトを描いた作品が忘れられない。色々と過剰なティントレットなんかも好きだ。

澁澤龍彦的な異端趣味がお好きな方なんかは、やはりフォンテブロー派の「ガブリエル・デストレとその妹」は忘れがたい印象を持っている事であろう(フォンテブロー派ってルネサンスじゃなかったの?)。

本書にはぼくの愛するモンス・デジデリオなんかもマニエリスムに入れられているようなのだが、モンス・デジデリオはさすがにまた別枠の芸術家という感じもしないでもない。

で、「マニエリスム」というのは美術評論やそのほかの評論にもしばしば出てくるのだが、そういった数々の作家は知ってはいるものの「マニエリスティックな」という形容詞のイメージがなかなか分かりにくいものがあった。

だが、本書を通して読んでみて、やっとぼくの中で「マニエリスティックなもの」のイメージがはっきりしてきたように思う。

それだけ、本書のマニエリスムのまとめ方が上手いという事なのだろう。マニエリスムとは簡単に言えば、ルネサンス的なバランスの取れた調和を求めた芸術のアンチテーゼとして出来た様式と言える。

ニーチェ的に言うならば、ルネサンスとはいわばアポロン的な芸術様式であった。

理想的な人体のバランスを数学的な比率として割り出し、遠近法を定めて写実を極め、自然にある形を正確に模写し、黄金律的な「絶対的な安定の美」を理知的に追求したのがルネサンスと言えるだろう。

それに対して、マニエリスムの画家たちは、そういった黄金比によって正確に割り出された完璧なバランスを、あえて崩したのである。

良く代表的なマニエリスム絵画として例に上がるのがパルミジアニーノの通称『首の長い聖母』であるが、この絵のようにマニエリスムの絵画は人体をあえて不自然に引き延ばした。

ルネサンスが常に理想的なバランスのとれた人体を理想としたのに対して、マニエリスムはそのバランスを完全に壊した。

顔も首も長く引き伸ばされて不自然、聖母は一体どこに座っているのかわからないアンバランス、幼いイエスは聖母の膝から落ちそうな態勢だし、全体的な構図も左側に重心が寄っている。

……と、この絵画の特徴を上げ連ねると、まるで批判しているかのような言葉になってしまうが、これはマニエリスム作家たちがあえて好んでこのような様式を作り上げているのである。

ルネサンス作家が模写したのは、あくまで自然にある自然の人体であったのに対し、マニエリスムは内面を模写しようとした。

これはシュルレアリスム的な個人の精神を表現しようという意味とは、若干違っている。

彼らの理想としたのは内的な「知的イデア」であり、それを模写しようという意図があったのである。

これをマニエリスムの理論家フェデリコ・ツッカリは「内的意匠(ディゼー・ニョ・インテルノ)」と呼んだ。

この「内的意匠」は、個人が生み出すものではなくて、内的な知的イデアというものは、彼らにとっては神に由来するものであったのである。

つまり、このツッカリ的マニエリスム理論はネオ・プラトニズムの影響があったわけである。

因みにマニエリスムの「マニエラ」というのは、手法や理論といった意味がある。これは、マニエリストの絵画技法に関わる考え方なのだ。

ルネサンス作家はあくまで自然のものを模写した。それに対して、マニエリストは偉大なる先達の手法を様々に模写したのである。

先達の手法を模写し、彼らは様々な先人の手法の中から、自分の理想に適したパーツを自らの作品に適用した。

自らの意に即した腕の筋肉の付き方があれば、それを模写して自分のものとし、それを自らの作品に使った。様々な先達の様式を自分の意のままに組み合わせたのである。これによって、絵画の制作時間は短縮された。

当時のマニエリストは、絵画の完成度だけではなく、その制作時間も自らの腕の見せ所の一つと考えていたようである。

例えばあるマニエリストは、ルネサンス作家が一枚の絵に6年の歳月をかけたのに対して、自分は同じレベルの絵をたった2か月で仕上げたと言ったことを誇らしげに語るのである。

つまり、人体のパーツに関しては既にあるマニエラ(様式)を、そのまま使って描くので時間を短縮できるという事なのである。

この方法はその後年、マニエリスムが語源となった「マンネリズム」そのままに、「退屈な決まりきった形式の反復だ」という批判として数百年続く悪印象の元となるのである。

これは逆に言えば、マニエリストらは「自然の形態を追求する」という事に興味を惹かれなかったという事でもある。

これは明らかにルネサンスによって写実描写が頂点に至った、その反動なのだろうと思う。

写実主義というのはしばしば、それが極まりすぎると「退屈」なものに見えてしまうものである。

ピカソがありとあらゆる抽象表現をバリバリと開拓していったのは、天才的な絵画センスを持ったピカソが既に若い頃に写実的な表現は極めつくしてしまったからだとも言える。

写実は極めすぎると、すぐデッドロックに乗り上げてしまうのである。写真以上に写実的な絵を描いて、それに一体何の意味があるのか?

マニエリストたちも、写実描写にそういった不満を感じていたのだろう。あるマニエリストは、自然を模写する事をハッキリと否定した。

ルネサンス的な「自然の中に存在する美」をそのまま描いたら自然の美は表現できるだろう。だがそれでは「自然の美を超える美しさ」は、表現できないではないか、というのである。

つまり、マニエリストが求めたのは、そういった自然の美をさらに超越した形而上学的な美だったのである。

だからこそマニエリスム絵画は不自然に歪み、あえてバランスを崩し、人々は不自然なポーズをとっているのである。

そういう「いびつ」な所に、ルネサンスにはない彼ら独自の美学を見出したのだ。

彼らマニエリストのそういった「いびつ」なスタイルというものには、時代的な理由があったと、本書の著者下谷和幸は説明している。

この様式が流行した16~17世紀という時代は、激動の時期だったのである。イタリアは神聖ローマ帝国に蹂躙され、人々が守ってきた共和政は崩壊した。

次々に封建国家が成立し、芸術家たちは主人を変えねばならなかった。

下層民はペストに苦しみ、世俗化して堕落したローマ教会に失望し、人々は信心を疑った。

ルネサンスを彩った「知性の輝き」は、コペルニクス的な知によってキリスト教的常識を崩し、知識人の信心をも低下させていた。

社会的な不安定、ローマ教会の堕落、伝統的権威の失墜。

こういった「伝統的な価値観の崩壊」による不安、不満がマニエリスム的な「いびつ」として噴出している――それがこの時代におけるマニエリスム的な時代精神の表れだったのだそうだ。

しかし、この構造は何かに似ていると思わないだろうか?

著者も指摘しているが、これはちょうど19世紀末~20世紀初頭にかけて起こったモダニズムの構造に似ているのである。

同じく、科学の知見によってキリスト教道徳は崩れ、二度の世界大戦によって科学の万能性さえも疑われた。

この頃にも、ちょうどマニエリスムの精神に呼応する芸術様式が複数生まれている。

それがキュビズムであり、ダダイズムであり、シュルレアリスムであったり、という抽象芸術や前衛芸術運動であった。

本書ではそういった20世紀美術とマニエリスムとの共通点についても言及しているのである。

マニエリスム芸術というのは、ルネサンスの追い求めた自然のままの形態への執着を脱し、「外観的な形態」よりも「形而上学的な表現」のほうに関心をスライドさせた、反古典主義的芸術であった。

それは価値観が崩壊し、社会不安の噴出する不安定な時代精神の、ある種の絵画的反映だったのかもしれない。

◆◆◆

ルネサンス絵画の構図の特徴は「三角形」であったと言われている。それも上向きの三角形である。

つまり「△」の形に構図が成り立っているわけである。

ルネサンスの三大巨匠、ラファエロの代表作の一つ「美しき女庭師」を見ていただければわかる通り、三人の人物が綺麗な上向き三角形を形作っている。この構図は重心が下にあるために安定しているように見えるのである。

それに対して、例えばこれを逆三角形「▽」にしてみると、重心は上に上がり、三角形は今にも右か左に倒れそうに見える。だから「不安定」を感じるし、それが「動き」を感じさせるような感覚を生まれさせるのである。

そのためにマニエリスム絵画にはしばしば重心が上にあり、何となく見る者に不安定を感じさせるような構図が採用される事がある。

ルネサンス絵画はどっしりとして「安定的」で「静」的な構図を好んだのだ。

それに対してマニエリスムの作家が「不安定」で「動」的な構図を好むのは、この静的な構図への反発心があったのである。

あの、マニエリスムの特徴的な構図というのは、このルネサンス的な価値観のアンチテーゼだったのだ。

◆◆◆

以下、余談……。

「ねじれ」「不自然」「不安定」という安定的な形態を否定するダイナミックな形態というものをマニエリストは好んだ。

日本の近世美術の絵師、狩野山雪の代表作「老梅図」も、ある種マニエリスティックな作品と言っていいだろう。

事実、この絵は狩野山雪の持っている鬱屈が表現された「ねじれ」だったと言われている。

◆◆◆

マニエリスムに影響を受けた日本の作家というものは意外と身近に存在している。

『ジョジョの奇妙な冒険』の荒木飛呂彦先生だ。荒木先生はイタリア美術に影響を受けているのだが、その言っている事はけっこうマニエリスムに近い。

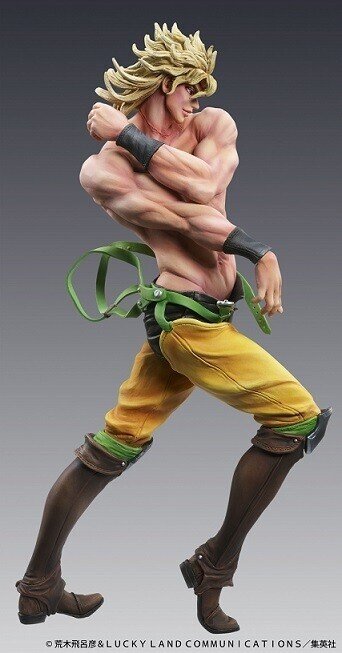

例えば、下のディオのフィギュアの姿勢などはまさしくマニエリスム特有のポーズだ。

体をくねらせ、頭は胴体とは違う方向を向き、腕もねじって動きのあるダイナミックなポーズを作り出している。

こういう姿勢はマニエリスムの大きな特徴の一つで「蛇状曲線形(フィグーラ・セルペンティナータ)」という。

これはマニエリスムに多大な影響を与えた晩年のミケランジェロが至った人体表現だった。

で、「ジョジョ立ち」と呼ばれるあの立ち方というのも、だいたいマニエリスムの特徴を備えているものが多い。体をねじりすぎて転んでしまいそうな「不安定な姿勢」もそのうちの一つ。

背景が消えて遠近法が失せている所や、ジョジョ第1部~3部まで良く見られた「誇張された筋肉質な身体」もマニエリスムの特徴だった。

こういった不自然に腕や体をねじった姿勢というのは、マニエリスム絵画の大きな特徴の一つであった。

エル・グレコもこういう姿勢を描いた。ポントルモやロッソといった初期マニエリストの作品もそうだし、ブロンツィーノやヴァザーリもこういった姿勢の人体を描いたのだった。